|

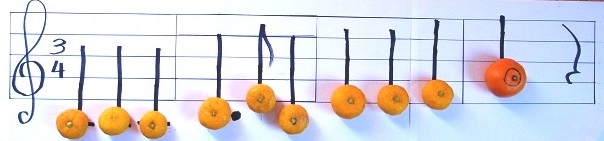

ナナカマド ナナカマド

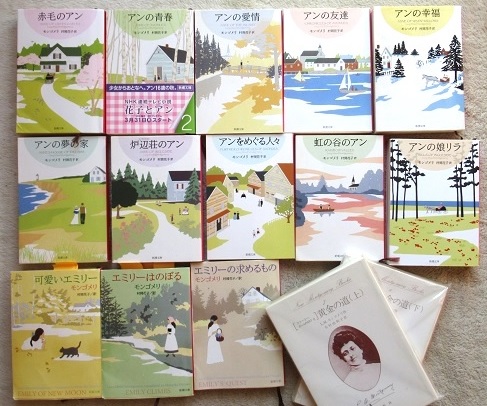

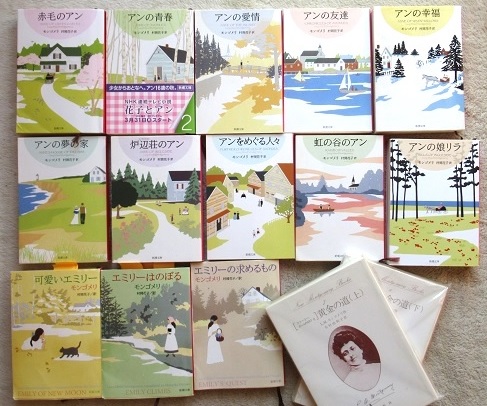

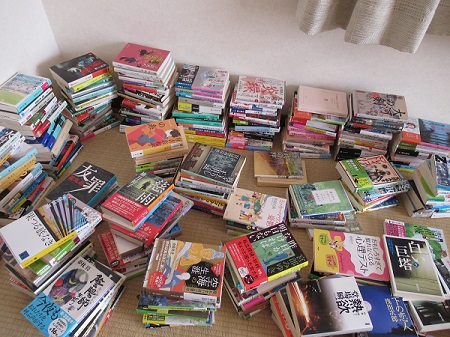

大人買いした

大人買いした

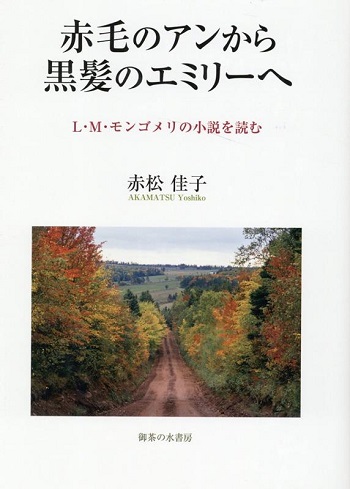

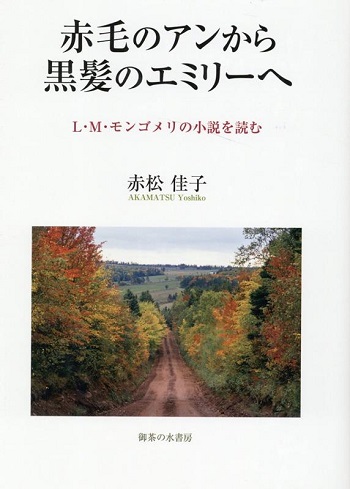

『赤毛のアン』の村岡花子訳シリーズの本が、とうとう壊れてしまった。綴じ糸が切れ、酸化して紙の色が茶色に変色し、

9ポイントの字などとっくに読めなくなってしまっている。

思い切って同じ村岡訳で新しい本を揃えた。一度に買うなんてこれこそ「大人買い」だ。

何度も読んでいて、内容はほとんど覚えている。でも改めて読まなくても、本棚にあるというだけで、寒さを乗り越えられそうだ。この冬は「エミリー」の「ひらめき」について考えてみよう。

皆さま良い年をお迎えください。来る年が平穏な日々の連なりでありますように。 皆さま良い年をお迎えください。来る年が平穏な日々の連なりでありますように。

お便り お便り

里山の暮らし773 2023.12.30

無人の野菜直売所が、歩いて行ける場所にできた

無人の野菜直売所が、歩いて行ける場所にできた

那須のしらゆき

(nasunoshirayuki.jp) 果物づくりに魅せらて

|

「那須のしらゆきファーム」の生産品がズラリと並ぶ----はずなのに時すでに遅し。

写真を撮った時点でほとんど売れてしまっていた。

右下の空き缶に硬貨を入れると音がする。

「チャリン」本日の買い物はすべて100円!

シャインマスカット 15粒入り

玉ねぎ 4個

ジャガイモ 5個

キャベツ 1玉

長ねぎ 6本入り

ゆず 10個 ジャムに |

「那須のしらゆきファーム」の経営者・渡辺邦男さんは、1950年福島県生まれ。子供のころから物を作り出すことに興味を抱いていたという。

(株)東芝入社後、産業用機械組み立ての技を磨き、第18回技能五輪国際大会(ベルギーブリュッセル大会)に出場し、2007年には「現代の名工」として認定され、さらに2009年には「黄綬褒章」を受賞されている。

若い時から果樹栽培に魅せられ、自宅にハウスを建設し研究と努力を続けられてきた。メロンの自家交配を重ね、2007年には自家メロン種「那須のしらゆき」の認定を受けられるまでになった。

定年後、板室温泉の那須岳寄りの標高600mの高原に農業用ハウスを建設。東日本大震災の風評被害を受けながらも、新しくぶどう栽培を始められた。

このメロン、ぶどう、野菜作りのエキスパートが、地元の皆さんにと開いて下さているのがこの無人野菜販売所。日曜日の午前中にしか開かない。こんな長期間にわたる努力の結果を、惜しみなく分けてくださるのには感謝しかない。

里山の暮らし772 2023.12.25

電気はどこから産まれるの 電気はどこから産まれるの

隣町に住む年長の友人K氏からこんな通信(

多数の友人向け)が届いた。 隣町に住む年長の友人K氏からこんな通信(

多数の友人向け)が届いた。

「ドバイで開かれているCOP28の「再エネ30年までに3倍」という記事に触発され、一文。」

「4〜5年位前、那須御用邸の近くを外資が買い取りメガソーラーを設置する計画が勃発した。環境上問題があるからと、設置反対の陳情に行く町民から相談があった。町長の意思ははっきりしない、とのことなので、中央官庁は町長の意思がわからないものを受け付けるわけがない。こう答えて断った。」

「その後町内にソーラー施設を目にすることが多い。1998年の那須水害を忘れたのか。那須は火山灰地。水に弱い。地盤、土砂崩れの心配がないのか。地域の資産を大事にすることが「町の仕事」であるはず。」

この内容に対して、かねて経験したこと

、考えていることを返事をしたのが以下。 この内容に対して、かねて経験したこと

、考えていることを返事をしたのが以下。

この問題は難しい。根底にあるのは、「電力をどうやって作るのか」という国民全体のコンセンサスが無いこと。これが常に判断の揺れを招く。迷惑施設はいやだ。こういう感情で判断するといつか暴走するのではないか

。

お書きになった「御用邸下のメガソーラー施設」反対運動がなされていた時期に、当住宅地の少し北側の(横断道路から北へ)高林地区でメガソーラー施設の建設が始まりました。

住民が気付いたときにはすでに着工寸前。反対意見など受け入られるはずもなく、仕方なく「将来問題が起きたときのための」対処方法を交渉するにとどまりました。

費用は施工会社持ちで定期的に水質(地下水)検査を行う。大雨時に住宅地に洪水が押し寄せないよう、間に壁を作るなどなど。素人の集まりで団体交渉しましたが、あちらに取っては近隣住民の反対など想定済みで、結局赤子の手はひねられてしまいました。

住宅地との間の約束の壁ときたら、田んぼの畔を補強するプラスチック製のもので、大雨にはひとたまりもありません。あちらの誠意が感じられず、笑えてくるくらいの代物です。

現在該当地区を通ると、道路側の山林や北側の田んぼが一面のパネルに覆われています。田んぼの持ち主にとっては年間何百万円かの使用料が入る。売るのではなくて30年の貸借契約を結ぶのです。この条件だと農業に見切りをつける人たちが出てくるの

も自然な流れでしょう。先祖から受け継いだ土地を「貸す」ことにはあまり抵抗が無いのかもしれません。

最近、公民館の入り口に、そのベンチャービジネスの会社が「公民館が費やす電力を生みだす」ソーラーパネルを組み込んだ駐車場を寄付しました。麗々しくも「いかにこのソーラーパネルが役に立つものか」を謳っていて、ソーラーパネル設置は

「善で」あるとのアピールを行っています。

数年前、那須塩原駅を下ったところの、元大手企業の工場跡地にメガソーラー施設建設の動きがありました。

当然自治会連絡協議会を中心に反対意見が噴出します。市の表玄関になる場所にソーラー施設とは!市民のための施設を建てるべきだ。怒りの声が集まりました。施工会社側は市に陳情----すでに電力会社との契約は終わっており、地権者から事業継続の要望を受けていることから、予定通り事業を実施したいと。

精査の結果、その広い場所は雨量が定量を越えた場合の洪水浸水想定区域図(ハザードマップ)載せられていることから、市関係の重要施設は建てられ

ないことが判明し、反対運動は頓挫。工事は現在ペンディング状況にあります。

二酸化炭素の排出を抑える。ではどうやって電力を作るか。たとえば、次世代自動車として期待される電気自動車。その電気はどこから?

水力発電、原子力発電、風力発電、潮力発電など発電の方法はさまざまあり、政治情勢やその地勢に大きく影響されます。

一極集中した東京へ電力を送るのではなく、小規模水力発電、バイオマス発電などで地域の電力を発電する方法もあると思うのです。

二酸化炭素の排出を抑える。ではどうやって電力を作るか。たとえば、次世代自動車として期待される電気自動車。その電気はどこから?

水力発電、原子力発電、風力発電、潮力発電など発電の方法はさまざまあり、政治情勢やその地勢に大きく影響されます。

一極集中した東京へ電力を送るのではなく、小規模水力発電、バイオマス発電などで地域の電力を発電する方法もあると思うのです。

まず、ソーラーパネルの欠点は何かを考えてみました。

・パネルの耐久性の問題。

廃棄する時にどのような問題が生じるのか報じられない。有害物質が漏れ出る危険性----地下水汚染に繋がります。原発を建設するのに、放射性廃棄物をどう処理するか

。その方法が確立していないのに、突っ走ったのに似ていませんか。アメリカの砂漠に建設する原発設計のスキルを海辺に持ってきた。ここですでに齟齬をきたしています。

・おっしゃる通り、地震や洪水などで、設置した場所に災害が起きる可能性があります。すでに各地で起きていて、地方自治体によっては「禁止条例」を出している所もあります。

・見かけが悪いですね。見るとがっかりします。実は私の家から300メートル離れた場所に「メガではないソーラー施設」が、現在、たった今建設中です。もちろん反対運動などできず、これまた対処案件(間に

高さ2.5メートルの木を植える)を提示するにとどまりました。

・太持続可能なエネルギー源としての太陽の重要さ=長所をもちろん考慮に入れるべきですが、太陽光発電の名前の通り、利用されるのは「光」。それも効率が悪くて1割くらいしか電力を生み出せない。熱は利用できない。

電気は使いたい。どういう方法で作るのが理想なのか。アジアでは火力発電が重要視されている。日本の水力発電の現状はどうなのか。原発は事故が怖い。太陽熱発電はできないのか、水素発電が次世代の技術として有望ではないか、そのためには安定した電圧が必要だろう、優秀な蓄電池の開発が求められるし、常温の超電導技術がいつ確立されるのか----ジレンマに陥ります。

でも言えることはこうです。地面は地主のもの。 でも言えることはこうです。地面は地主のもの。

景観(ランドスケープ)は決して個人のものではない。景観は公共財であると。

しかし、ここで立ち止まって考えたいのです。はたして大量の電気を必要とする世界はしあわせなのか。早く、遠く。もっと快適に。こう願い続ける先に何があるか。自縄自縛。進歩する社会で一番悩むのは

、身体性を失った人間なのではないかと思えてくるのです。

では今回も新しい刺激をありがとうございました。

12月18日 初冠雪4センチ 午前7時 冬空が広がる

如果是夢的話不知道該有多好 米津玄師の♪Lemon♪が大好き。

朝の気温がマイナスになってきたので、水道の水抜きをした。

朝の気温がマイナスになってきたので、水道の水抜きをした。

当地は不凍深度60cm。ゼロだとツンドラだ。

里山の暮らし771 2023.12.20

冬の準備の一週間は

冬の準備の一週間は

12月15日 雨 雪になるのはもうすぐ。 12月15日 雨 雪になるのはもうすぐ。

朝から雨。外仕事ができないので、アウトレットへ相棒のセーターを探しに出かけてきた。

濡れるのが大嫌いな相棒は、やや不満顔。尻尾の先がちょっと濡れると大騒ぎ。猫の生まれ変わり?

どうでしょう? 案外派手好き。 どうでしょう? 案外派手好き。

12月14日 12月14日

インディアンサマーが続く。ありがたいことだ。

一斉同報メールのように、いくつも箱を並べて干し柿を詰め、何か所にも送る準備にかかった。来年の柿はどうなるか分からない。

柿の木の持ち主の友人も高齢だし、不作かもしれないし、こうつぶやきながら。

なに何かを送るのが大好きなだけ。

でもね、友人からのプレゼントは名のあるお店のモノなのに、「自分で採って干した柿と原木干しシイタケ」なんていかにも田舎だなぁとつくづく感じるんだけど。うう。

12月13日 12月13日

庭仕事の最後の段階に来た。

日暮れはどんどん早くなり、しゃがんで草を取るのも3時半まで。じんじんと、地面の冷たさが伝わってくる。ここで手を抜くと来年の春にしっぺ返しをくらうから

、とりあえずやるしかない。

12月12日 12月12日

やっぱり本を読む。『◎フェルメールとオランダ黄金時代』『中流危機』『◎紫式部と藤原道長』『なるようになる』など。

友人のK氏より「ドバイで開かれているCOP28」についてどう考ええるか、との質問あり。考え中。

12月11日 この日何をしていたか、忘れた。きっと以下同文だろう。 12月11日 この日何をしていたか、忘れた。きっと以下同文だろう。

12月10日 12月10日

遅く来たインディアンサマーの一日。バラを強剪定する。株元の周囲を掘り上げ、寒肥を入れこんだ。酸度調整していないピートモスをかぶせ、その上に保温も兼ねて牛糞堆肥をかけてやった。本来は1月の仕事だけど、うっかり雪でも降ってからでは仕事ができないから、この時期にしている。

朝6時からずっと働いて疲れたらしい。夕食のあと本を抱えてついついベッドに転がったら、そのまま寝落ちしてしまったようだ。それも完全に落ちたわけでなく、どこかの枝にでも引っかかったのか、半分起きて半分寝た状態のままだ。

半醒半睡 。あれ、うっすらいびきが。え?わたし?それを聞いている私がいる。

暖かい、気持ちがいい、ふわふわする、テレビの音は聞こえているのに、身体は寝た状態。天国だ。まるで母の懐に包まれたみたい。わたし、前世は布団だったかのかもしれない。

12月9日 12月9日

図書館から衣料品店へ。冬用のパジャマを購入。こういう店に行くたびに、自分の下着(Pの付く一番下の)を2枚買ってきて、それをタンスにしまい込む。もう10枚以上溜まったかもしれない。万一の事態に備えてのこと。他のものは誰かに頼めるが、こればかりはちょっと恥ずかしいから。

里山の暮らし770 2023.12.15

石板ってどんなもの? お仲間のみなさんへ

石板ってどんなもの? お仲間のみなさんへ

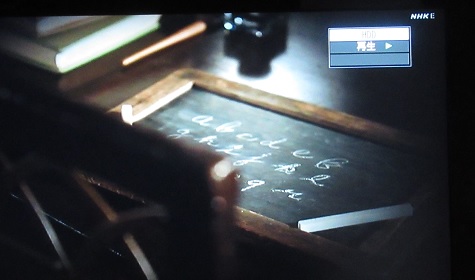

『赤毛のアン』には、はじめから印象的なシーンが出てくる。子供ごころに特に刺激的だったのは「アンがギルバートに石板を振り下ろして割ってしまった」シーンだった。

原文にはこうある。『赤毛のアン』第15章 教室異変より

“You mean, hateful boy!” she exclaimed passionately. “How dare you!”

And then—thwack! Anne had brought her slate down on Gilbert’s head

and cracked it—slate not head—clear across.

(参) I've

loved you ever since that day you brokeyour slate over my head in

school.

(『アンの愛情』にあるように、ギルバートがアンに愛情を告白するシーンでは、on

ではなくて over を使っているのに気付かされる。これはギルバートの気遣いか、遠慮か、相手を尊重しているからか。

コミュニケーション能力が高いと言うべきか)

アンの劣等感が下地にありパニックに襲われて取ったこの行動「石板振り下ろし事件」出てくる「石板」とはなにか。

現物を見たことはないものの、紙や鉛筆が簡単に手に入る現代と違い、紙が貴重品だった20世紀初めころまで世界中の学校では「石板」が使われていた。時には20世紀中ごろまで使用されていたようだ。

スレートのような硬い石を薄く切り出し、木製の枠にはめ込んで使う。蝋石(ろうせき)や白墨で出来た石筆でその上に文字や絵を書き、布などで消して再度使われていた。

日本では明治時代の初めに海外から導入されて、主に初等教育において使われていた。和紙が高価で筆記用具としての毛筆は、低学年の生徒には扱いにくいことから、石盤が用いられていた。

『絵引き民具の事典 』河出書房新社刊 2008年8月刊 より引用 |

石板とはどのようなものか。思いのほか関連する記事が見つかるものだ。

たとえば、

『インガルス一家の物語3 プラム・クリークの土手で』にはこうあった。 『インガルス一家の物語3 プラム・クリークの土手で』にはこうあった。

ローラ・インガルス・ワイルダー著 恩地三保子訳 福音館書店刊

メアリイが9歳、ローラが8歳の年初めて学校へ通うことになった。二人とも石板を持っていない。父さんから銀貨一枚をもらい石板を買うことにする。

“ メアリイはオルソンさんにお金を渡し、オルソンさんは石板をメアリイに渡します。「石筆もいるだろうね。はい、これ。1ペニイですよ。”

“ふたりは、買いたての石板をよく見てみました。うすねずみ色のおもては、すべすべしていて、つるつるした、ひらたい木の枠は、角のところで手ぎわよくぴったり組み合わせてありました。それはとてもすてきは石板でした。でも石筆がなければ役に立ちません” (本文より引用させていただきました。) |

そのあと二人はどうしたか。とうさんにこれ以上お金を使わせたくなかったので、クリスマスプレゼントとしてもらった

1ペニイを石筆代にして二人で一緒に使うことにした。

(1870年から1880年代にかけてのアメリカ・ミネソタ州)

日本では。 日本では。

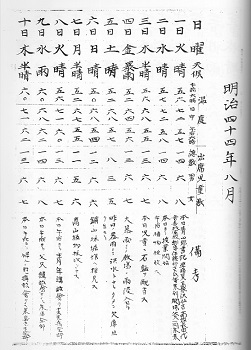

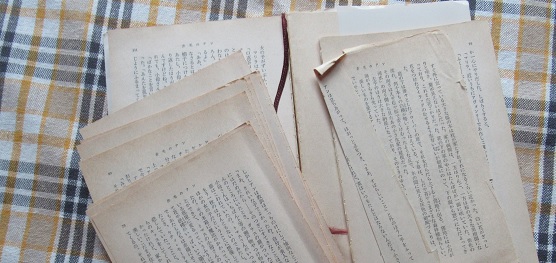

ここ何年か郷土史に興味を持っていて、調査を進めている。その中にこういう記録があった。

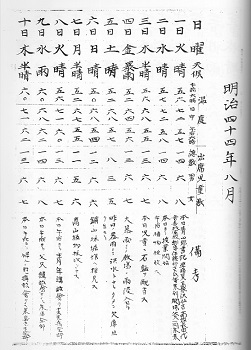

『三斗小屋誌』 田代音吉著 元高林尋常小学校南校校長 黒磯郷土史研究会 H15年(2003年刊)

|

「明治44年(1911年)の夏休み、高林尋常小学校南校校長の田代音吉氏と、高林尋常小学校北校板室分教場の佐藤卯吉訓導を三斗小屋に派遣し、仮教場を設置して約ひと月館の授業を実施することとした。」 |

三斗小屋は那須岳の北西に位置し、江戸時代会津中街道の宿駅だった。会津中街道とは、下野国と会津を結ぶ道路として拓かれ、江戸時代には参勤交代に利用されたこともある。物資輸送に利用された歴史を持つ。

ところが途中に大峠が横たわり、山麓との壁になっている。この三斗小屋から3キロばかり北東の方向に登ると三斗小屋温泉がある。(標高1460m)

三斗小屋温泉には当時学校がなかった。山を下った板室分教場まで約12kmもあり、危険な山道、冬の積雪の多さなどの障害があり、子供たちが通学できる状況になかった。したがって多くの児童は無就学のままだった。

そこで那須郡役所は、仮教場を開くことにした。その間のいきさつは、臨時教場を開いた田代音吉氏がまとめた『三斗小屋誌』に詳しい。この記録の中にこうあった。

8月3日(木)本日児童に石盤を配当す。(石板と同じ)

8月25日(金)石盤代を徴収する。(いくらか書かれていない、残念)

白いのが大峠。向こうは会津の国。右は那須連山。

右は『三斗小屋誌』の一部。 |

|

なかでも児籍の状況に置いて無籍者7とあること。成績は甲乙丙と分けられ、特に丙の部にはこのように記録されている。

「在学児童の4分の一は、もっとも劣等に属し、性野卑我儘にして注意忍耐等の心はもちろん、勉強する気がない。自力の意志を微塵も持たない、あたかも3.4歳の小児のようだ。したがって成績おおいに不良なり」

ところが、続いてこう書かれている。

「これは教育を受ける機会に恵まれなかったことから生じる弊害であって、決して本人が劣等であるという証左ではない。却って父兄が教育を受けさせたいという意思があることから、有為の人材を生じるであろうことを信じるものである」

「無籍者たる子供に対して、当該地域以外から入植した子供であるから、法的整備がなされることを希望するものである」

(本文より引用させていただきました) |

教育者としての本懐を述べ、子どもの未来を信じる言葉に、精神を前へと押される思いがする。

初めて手にした石板を使って、慣れない手つきで石筆を動かす子供たちの姿を想像すると、愛おしく哀れささえ感じるのだった。

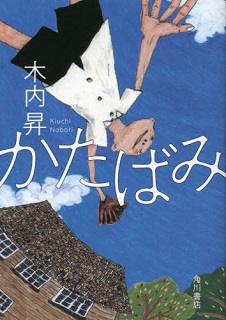

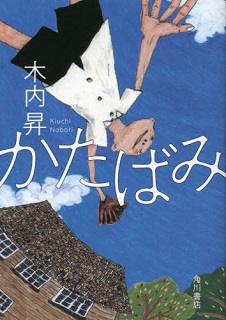

そして『かたばみ』には 木内昇著 KADOKAWA 2021年東京新聞

ほか各新聞社に連載された小説より そして『かたばみ』には 木内昇著 KADOKAWA 2021年東京新聞

ほか各新聞社に連載された小説より

----「家族に挫折したら、どうすればいいんですか?」

|

机上に帳面を広げる生徒はほんの一握りで、ほとんどの子供は石盤を用いており、カツカツと書き写す音が高く響き渡っている。このところの紙不足で、帳面も手に入りにくくなっているのだ。教科書すらも薄くなる一方なのだと、教員面接の折りに聞かされた。

(本文より引用させていただきました) |

|

(戦後すぐとは言え、1945年から1946年にかけての日本で、石板が使われたという記述に驚いた。古い道具の中からでも探してきたのだろうか。ますます探索の腕が鳴る) |

戦後の混乱のなか、そしてその後の高度経済成長期に、事情あって家族を持った主人公の生きてきた道に感動を覚える。

「血縁が家族を形作るのではない、善だ、人間は善なのだ(日本 1945年)

ようやく現物にお目にかかれた。と言ってもテレビの画面だが ようやく現物にお目にかかれた。と言ってもテレビの画面だが

NHK『百分で名著 シャーロックホームズ』 名著133 2023年9月放映

解説者は、かの英文学者・著作家である廣野 由美子教授

NHKの放映画面からお借りしました。 NHKの放映画面からお借りしました。

アニメや

ネットフリックスの『アンと言う名の少女』の画面で石板を目にすることはあったが、なんとか現物を見てみたい。地域の「暮らしの館」、「歴史館」、郷土史の先生、地元の古老、高齢の友人たちに聞き合わせをしてみた。どなたもご存じない。そもそも石板の存在を初めて聞いたという人ばかりなのだ。 アニメや

ネットフリックスの『アンと言う名の少女』の画面で石板を目にすることはあったが、なんとか現物を見てみたい。地域の「暮らしの館」、「歴史館」、郷土史の先生、地元の古老、高齢の友人たちに聞き合わせをしてみた。どなたもご存じない。そもそも石板の存在を初めて聞いたという人ばかりなのだ。

最近ではある博物館で学芸員さんに尋ねてみた。やはりご存じなかった。

「石板です。木の枠にスレートという薄い石を張り付けて、その上に蝋石で字を書いたり計算をしたりする道具です。あの『赤毛のアン』でアンがギルバートの頭の上に振り下ろして割った、あの石板です」。

ところが驚いた。学芸員の彼女は『赤毛のアン』を読んだことがなかったのだ。若い人に読まれなくなったとは聞いていたが---ああそうなのか。

「石板」から手繰っていくと、さまざまな情報が集まり、その後にある時代と人間の営みが立ち上がってくる。

いずれどこかでひっそり眠っている石板を見つけることができるだろう。意思を持ち続けていれば願いは叶うもの。

アンの「サンザシ」を会津の山奥で見つけたのも、思い始めてから8年も後のことだった。あきらめずに現れるのを待つことにしよう。信じて待てば望みが叶う。こう考えるほど現実は単純ではない。でも、やはり待つことにしよう。

周囲の楢や橡の樹の葉がすべて落ち切り、いままで壺中天のようだった空が大きく広がってきた。冬が始まった。

これがアンのサンザシ (会津駒止湿原にて) これがアンのサンザシ (会津駒止湿原にて)

里山の暮らし769 2023.12.8 開戦記念日

大正レトロなシルクのベスト

大正レトロなシルクのベスト

母親がこんな模様の着物を持っていたのを覚えている。大正の雰囲気をまとうベスト。

そもそもの始まりは、友人が作ってくれた会津木綿の大きな袋だった。

野岩鉄道に乗りに行き、会津若松で会津木綿を買い求め、染色の得意な友人にお土産にした。

友人はその会津木綿を使って袋を作ってくれたのだ。(里山の暮らし548 2020.11.3)

----この友人はこんな人。

85歳。60歳過ぎに未亡人になり、以後一人で3ヘクタールもの田畑を耕し、米や野菜を作る生活を続けている。

亡くなったお連れ合いは、第二次世界大戦中に疎開児童として那須の地で過ごした。その縁もあって戦後の緊急開拓事業政策にのっとり、那須の払い下げ農地

に入植し両親と共に昭和、平成と開拓してきていた。友人は結婚後、開拓生活で辛酸を舐め、義両親を介護し送り、

実直で働き者のお連れ合いと力を合わせ、さらに農地を広げていった。

ところが生活も安定してようやく一安心と言うところで、一人になってしまった。子供たちは農業を継ぐ意思が無いので、それからはすべての農作業が彼女の肩にかかってきている。

常に努力を怠らず、研鑽を積む人。草木染めでスカーフやブラウスを作ってだれかれにプレゼントしたりして傍らの人たちを喜ばせている。特に草木染めは栃木県のコンクールで最優秀賞を受けたほどの腕前なのだ。糸を紡ぎ染め、織り、仕立てる。くくり染めの面倒な仕事を嬉々として行っている。

「土地の歴史を知ろう」と始めた地域の歴史を学ぶにあたり、彼女の開拓時代の話を聞き取りしたことからさらにご縁が深まり、

過去の暮らしを知るに付け彼女の生き方が心に迫ってくる。

人間が生きていくのに大切なものを精神の根底に持つ「強靭な」人。

広い農地を管理しながら「亡くなった夫は私には過ぎた人だった。これから?あはは、なるようになる」とうそぶく太っ腹な彼女を、私自身がこの地で生きていく指針になる人として尊敬している。

さてこの春のこと、相棒が若い時の秘書さんがアメリカから50年ぶりに訪ねてきてくれた話を書いたことがある。 (No.720 2023.4.11)

その秘書さんが、くだんの「会津木綿の大きな袋」をいたく気に入り、奪うように持ち去ってしまった。

友人に「袋はサンフランシスコに行ってしまった---。でもとても喜んでいました」と話すと大喜びしてくれた。

「私の作った袋がアメリカに旅立ったのか---。」

半年後の11月、「こんなの作ったから、アメリカの人に送ってあげてくれる?」と画像のようなベストを作ってきてくれた。さまざまな色や模様の絹の布を細く切り繋げ、裏地まで絹で揃えてくれている。感激!私が欲しいくらい!

そうもいきません。国際郵便で送ることにし、送り状を作成し品目コードを書き入れ発送したのが11月27日。そろそろあちらに着く頃だろう。

サンフランシスコの元秘書さんは、どんな顔をするかな、きっと大喜びするだろうな。

12月3日 ことし最後のゴーヤ

12月3日 ことし最後のゴーヤ

地元産のゴーヤが産直のお店に出てくるのはこれが最後かもしれない。小さいゴーヤが4個。背の高さは10センチあるかないか。ゴーヤが寒さに当たって苦みが強いので、細く切ってから茹でこぼし

して佃煮風に煮てみた。

「ゴーヤ、白いりごま、かつお節、唐辛子少々、油揚げ、冷凍アサリ、干しエビ少々」を砂糖、酢、醤油、水、少しの味醂で佃煮風に根気よく煮詰める。普段の味より少し濃い味に仕上がった。

美味しい。しかし、血糖値を下げる植物インシュリンを含むゴーヤを美味しいと感じるのは、どうかな。身体に気を付けたほうが良さそう。

12月1日、新聞やテレビで「北海道東北部で赤いオーロラが観測された」との報道がなされた。

12月1日、新聞やテレビで「北海道東北部で赤いオーロラが観測された」との報道がなされた。

日本時間11月29日午前に太陽の表面で発生したフレア(爆発)の影響とみられるとのこと。フレアによって太陽から放出されたプラズマが地球に到達し、地磁気と衝突し、磁気嵐を発生させると共に、大気とぶつかって上空で発光現象を起こした。

ということらしい。ようわからんけどね。

オーロラ!あこがれる!アラスカで見たのは緑のオーロラだったけど、北海道は緯度が低いから、水平線上にオーロラの高い部分(高度約250〜400キロ)が見え、赤いオーロラが発現する。

その美幌町に住む友人「たまちゃん」に大急ぎでメールする。

「写真を撮っていたら送ってね。こちらは朝マイナス3℃に下がりました。ヘンマツ。」

返事があり

「夜が早いので、見ていな〜い。今朝はマイナス17℃だよ。勝った?」

「負けた」の返事を送る。

さて、昨夜はどうだっただろう。

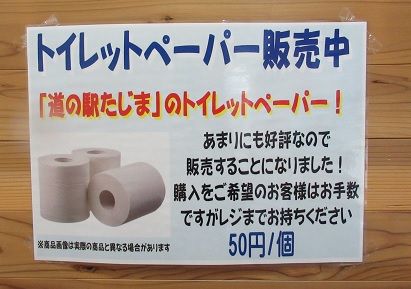

里山の暮らし768 2023.12.3

丸いものふたたび

丸いものふたたび

塩原道の駅「湯の香しおばら」の駅舎?の軒にぶら下げられた塩原大根。干されたのち、沢庵用に販売される。

塩原名産の「塩原大根」は、春蒔きにされて6月から出回る。この時期はまだすんなりとしていて、辛味大根にも似たさわやかな刺激のある味をしている。サラダに、漬物に。

秋が深まり、産直のお店に白い肌を見せて並べられる景色はこの時期の風物詩。産地は標高500m前後と、昼夜の気温差が大きいことから、軟らかく甘く瑞々しい、と三拍子そろった塩原大根が育つ。これをを求めて

地元の人も他県からの観光客も10本、20本と買い求めていく。

でもなぜ? 塩原大根がそんなに美味なのか。那須の大根も同じ時期に収穫されるけど、明らかに味に違いがある。

その原因は「土」だろうと素人ながら想像してみた。

東日本火山帯のうち、那須火山帯は、北から那須茶臼岳(活火山)、高原山(休火山)、日光男体山(休火山)と並んでいる。もっともこれらは現在の「火山」の定義から言うと活火山として認定されているようだ。

(2003年、「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」は活火山として定義された。)

那須茶臼岳から広がる扇状地で栽培される那須大根と、塩原大根の産地は、数十キロの距離にあるが、めいめいの火山が噴出した溶岩や火山灰の性質が

異なり、成育環境が大きく違うのだろうと考えた。

*那須野が原博物館で、「美術と地質を異なる視点から迫る」講座を受けるので、疑問が融けるかもしれない。

講座を受講した →

疑問氷解。塩原大根を栽培する畑は、約6500年前に噴火した高原山から流れ出した溶岩が固まった 柏木平という溶岩台地だとのこと。

それが大根の味に大きく影響してしているらしい。

【おまけ】那須の山の西に「高原山・たかはらやま」がその存在を主張している。

< https://youtu.be/tB4GnZpA0CQ > 11月23日 その大根の産地へ

今年最後の紅葉狩りにでかけた。

|

今年の柚子ジャムづくりの始まり。28個。

木からもぎ立てなので、まだ柚子特有の渋みが残っているのを、忘れていた。

追熟したほうが良かったな。部屋中、いいかおり。 |

|

♪ ここに因幡の白うさぎ/ 皮を剥かれて赤裸 ♪

(石原和三郎作「大黒さま」1905年)

甘皮を半分残して皮を剥く。

半分に切りレモン絞りで果汁を搾る。

種はペクチンを含むので「ゆず種団子」状態になる。

それに200ccくらい水を足して火を通し、ペクチンを取り出す。 |

|

切る、切る、ひたすら細く切り刻む。

一番面倒な仕事だけど、先は見えてきた。

水で洗い、水を替え、何時間か寝かす。

今回はまだ若い柚子なので、一晩寝かした。 |

柚子の皮730g、柚子果汁650cc、ペクチン水250cc、果糖180g。若い実なので果糖はいつもより多め。砂糖に換算すると250gくらい。

大鍋で煮込む。こう書けば簡単だが、じっとなべに張り付いてグルグルするのは、結構疲れる。目を離すとあっと言う間に焦げ付いてがっかりすることもあるから。

出来た!

半年分の柚子ジャムの出来上がり。まだ初回なので、勿体なくておすそ分けしない。

* 柚子果汁の保存方法をどなたかお教えください。冷凍すると分離するし、そのままだと傷みそうなので。

* 柚子の皮は、全部使う、半分使う、表面だけ使うと方法はさまざま。苦みが好きか嫌いか、ここがポイント。

今年は相棒の長兄が亡くなったので、年賀状を欠礼するが、こちらからご挨拶状をお送りする前に、ほとんどの相手から「年賀欠礼」のお知らせが届いた。 今年は相棒の長兄が亡くなったので、年賀状を欠礼するが、こちらからご挨拶状をお送りする前に、ほとんどの相手から「年賀欠礼」のお知らせが届いた。

そういう年齢なのだと感慨深い。お一人だけ連絡する人がいらっしゃる。この方には手書きでお送りしよう。

里山の暮らし767

2023.11.26

丸くて可愛らしいもの 丸くて可愛らしいもの

|

渋柿の蜂屋柿をウィスキー(37度)でさわしているところ。

二度目の酔っ払いになっている黄金色の柿が、頭を揃えて

「ここにいるよ」とつぶやいている。

あと1週間。

出来上がりまであと一週間。 |

|

一番好きなリンドウはツルリンドウ。蔓竜胆。

ピンクの軟らかい花を咲かせた後、晩秋の林でこんなに可愛らしい実を付けた。

後は原木シイタケの、その原木。

今年の発生はもう終わったようだ。 |

|

なめこのように見えるが、これは「クリタケ・栗茸」。

頭は丸くてずんぐり。

その下には長い軸が原木まで伸びている。だいたい10cmはあろうか。

そっと軸を捻って収穫する。

あっという間にアクが回るので、調理の直前までその軸を切り取ってはいけない。

秋の色。

|

二度目の袋田の滝

二度目の袋田の滝

那須塩原市から茨城県大子まで70分の高速バスが片道500円と、格安のバスが出ているのを今年はじめて知った。友人に声をかけ、11月11日(土

・晴)4人で高速バスに乗って出かけてきた。

(4人の女子旅は、ご想像通り姦しくも楽しいものだった。)

相棒が「僕も行きたいな」と羨ましそうに言うので、1週間後の18日(土)に再び袋田の滝へ行くことにしたのは、妻の私の優しい?心から。自分が運転せずに新しい景色を見ること、これに憧れていたらしい。

日本三大瀑布のうちの一つ袋田の滝。(後の二つは那智の滝、華厳の滝)いずれもさまざまな由緒があり、文学にも登場する場面がみられる。

< https://youtu.be/hkByK9ATAEY

>

門前でめったにしないことをした!

「買い食い」をした!

大子丸こんにゃくの串刺し、名物軍鶏のつくね、温泉饅頭を半分ずつ、濡れセン----

二人で「自堕落って美味しいね。おもしろーい」。

歩きながら食べるのは、こんなにも美味しくて面白いものなのか。

< https://youtu.be/l5w0c1JpZlEa >

往復のバスの時間の隙間を縫って水郡線(水戸=郡山)に、ほんの一駅だけ乗ることができた。これで乗り鉄の面目が立つというもの。

無人駅の袋田の駅で、同好の士と思える数人とホームに並び、遠くから聞こえてくる「枕木の音」に耳を澄ませる。

そのうちゴトンゴトンと快調な音が聞こえてきて電車が近づいてくる。目の前にゆっくり停車する。ドアーが開きAirの音が「プシュー」。----この時の気持ちは----そうだ----陳腐だが天にも上る心地と言ったらいいか。

もし尻尾を持っていたら、ブルンブルンと振り回しながら乗車したことだろう。

2時間に一本の電車なので、たった一駅でさえありがたや、と客車の床を拝みつつ乗り、飛び去る景色を惜しみながら降りた。

赤いポストに味がある 赤いポストに味がある

里山の暮らし767 2023.11.22

へとへと

へとへと

初冠雪

11月13日 初冠雪

11月13日

大根、白菜、芋もたくさん。 大根、白菜、芋もたくさん。

友人から電話があった。「今年も柿がどっさり成っているよ」「取りにおいで」。

高枝ハサミ、雨靴、軍手などの得物を揃えて蜂屋柿の木に取り付く。高い空が遠くになったり、近づいてきたり。足元がずるずる、焦点がボケた目

で細い枝をかいくぐり、目指す柿を切り取る。車に積めないほどの数を収穫してきた。

「ぜんぶ、この木の柿、全部取ってって」。そうは言っても5千個以上あるけど。

一時間に100個。これが私の剥く速さ。全部で375個。友人知人にプレゼントする。

やれやれ、この5日間にやったことは; やれやれ、この5日間にやったことは;

バスに乗って、友人3人と日本三大瀑布のうちの一つ「袋田の滝」へ。(あとは那智の滝、華厳の滝)

蜂屋柿をいただきに行き、皮を剥いて干した。何人かの友人におすそわけ----今年は自分でやってみようねと。

来春用の花苗300本の植え込み。チューリップの球根を植えた(何個あるか分からない)

へとへと。へとへと。ペッチャンコになってしまった。ちょっと休もう。

相棒が東京に出かけた。泊まり込みなので、まる一日の自由時間ができた。 相棒が東京に出かけた。泊まり込みなので、まる一日の自由時間ができた。

かろうじて洗濯はしたが、あとの家事には目をつむろう。達者で留守の間に読んだ本、読む本は。

『シンデレラはどこへ行ったのか』 廣野由美子著 岩波新書刊 『シンデレラはどこへ行ったのか』 廣野由美子著 岩波新書刊

『シンデレラ・コンプレックス』から「ジェイン・エアシンドローム」へ。『ジェイン・エア』が、影響を与えた作品群を読み解き、「脱シンデレラ作品」の持つ意味を考える。物語とは何か、その持つ力とは?

「ジェイン・エアシンドローム」の系譜を引いたオルコットの『若草物語』や『赤毛のアン』に関しての解説がある。

一読したが再読、詳読しなければ。

『あなたが誰かを殺した』東野圭吾著 講談社刊 エンターテイメント本を多作している東野圭吾の新しい作品。 『あなたが誰かを殺した』東野圭吾著 講談社刊 エンターテイメント本を多作している東野圭吾の新しい作品。

ある別荘地で連続殺人事件が起きた。ここまではよくある話だ。かのアガサ・クリスティー作品の『そして誰もいなくなった』の持つ雰囲気を醸し出しているのが面白い。

殺人の内容はともかく、5軒の別荘のうちのある別荘は利用者がないまま空き家になっている。その空き家に付けられた名前が「グリーンゲイブルス」。

この住宅が「グリーンゲイブルス」を名乗る必然性は全くなく、なぜ作者がこの名前にしたのか理解できなかった。不倫カップルが逢引きをしている場面もある。もしかして東野圭吾は『赤毛のアン』が好きだったのかもしれない。

『日本の歪み』講談社現代新書 養老孟子+茂木健一郎+東浩紀 この三者の鼎談。 『日本の歪み』講談社現代新書 養老孟子+茂木健一郎+東浩紀 この三者の鼎談。

面白くないはずがない。歴史解決戦争、記憶すること伝えること。加害と被害----どちらかが正義を発言し続けることが政治を動かす。現在の日本では、人の心を安定させるシステムが機能していないなどなど。

日本人は異様なまでに細かく問題を捉え、全体を見渡す目がない、取るに足らない見解がのさばる。古いものを読む=新しい価値観の発見に繋がる。うんぬん。

里山の暮らし766 2023.11.15

冬が始まる

季節には 冬が始まる

季節には

11月9日 立冬すぎて 最近読んだ本 11月9日 立冬すぎて 最近読んだ本

『ニッポンの氷河時代』----地球の歴史の中で現在は氷河時代にある。温暖化はたまたまの揺り戻し。○ 河出書房新社

『すごいよ地層の読み解き』----地層を見ることで地球の、その地の歴史を知ることができる。◎ 草思社

『世界の魔除け図鑑』-----人が恐れを抱くものに、どのように対抗するか。〇 岩崎書店

『だらか知って欲しい「宗教2世」問題』----心のあり方に関わるので、多面的に考えないといけない。〇 筑摩書房

『続 窓際のトットちゃん』----トットちゃんの疎開時代は。〇 講談社

『ローマ帝国』----日本では「卑弥呼」の時代に、ローマには水洗トイレがあった。◎ AERA

インフラを充実させ生活の利益を重要視し、市民の権利を尊重しつつ共に和す政治を目指した。

なぜ滅んだか、これに一番興味がある。

際めつけは『コモンの「自治」論』----天才と称される哲学者・経済思想家斎藤幸平の本。◎◎ 集英社

『人新世の「資本論」』(集英社新書)で度肝を抜かれ、『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA)でその思想の深みにはまり、『ゼロからの「資本論」』〈NHK出版新書〉で自分の頭の悪さを思い知らされ、この『コモンの自治論」で更に絶望感に苛まれる。

自治とケアと経済と。この本を読んで私が住む住宅地の自治会や懇親会がうまく機能しない理由が理解でき、数年前から押し寄せてきている近隣のソーラー発電パネル敷設工事に、どう対応していけばいいのかがすこし

分かった気がする。

11月8日

立冬 干し柿づくりが始まった。 11月8日

立冬 干し柿づくりが始まった。

蜂屋柿 蜂屋柿

干し柿第一弾。雨上がりの空から射してきたお日さま色に染まっている。すでにおいしそうだ。

(私は食べないのです。なのに、こんな仕事が大好き)

11月7日 ポルトガル語とスペイン語は良く似ている。 11月7日 ポルトガル語とスペイン語は良く似ている。

近くの産直のお店に、今年の蜂屋柿の出来を偵察にいった。数日のうちに友人の畑の柿を収穫に行く予定だが、どのくらい熟してきているかを見るためだ。

外国人の女性が蜂屋柿をバスケットに入れて、支払おうとしている所だった。お店のひとはこまり顔。----渋柿だからね。

「どちらから?」

「ブラジルから」と同行の男性が答えてくれる。

「Bom dia.この柿はね、渋いのよ。皮を剥いてお日さまに干して3週間経つと甘くなるのよ」

とスペインン後で話しかける。

「おお!」と彼女。

あちらはポルトガル語で、こちらはスペイン語で会話を交わす。なんとなく互いに理解できる。

「ポルトガル語とスペイン語って、とっても似ているね」。

「ほんとだ!似てるね!」「良かった!」

別れる挨拶はやっぱり「Tchau!」。次どこかで会えるかな。

11月6日 ファミレスに入った。

11月6日 ファミレスに入った。

こまごまとした用事を済ませたら、お昼近くになったので、珍しくも「そうだ! ファミレスに行こう!」となった。

ファミレスとやらに入ったのは、7年前くらいか。いつもお弁当を持ってピクニックに行くし、だいたいお昼には帰ってくる予定で行動するので、本当に久しぶりだ。

本音はね、「タブレットで注文し、ロボットが運んでくる」。これを経験したかっただけ。

注文したのは、〇庵定食1350円を二人分。(きっと安すぎるんだね。)

あ---しかし関東の味なのか、関西の薄味に慣れた舌にはあまりにも塩味が強くて----醬油まみれのあれやこれや----。

当地は開拓の歴史を持つので、厳しい労働を支えた「強い味」がいまだに残っているのかもしれない。

次は普通のレストランか、秋そばを食べさせてくれるお店がいいな。

そうだよ、秋そばだよ。穫りたて、挽きたて、打ち立て、茹でたて----この四つが揃うじゃない? 11月なのだから。

11月5日

相棒が起きてこない。 11月5日

相棒が起きてこない。

暑くもなく寒くもなく。

あまりの気持ちの良さからか、布団にくるまったままの相棒がいつもの時間に起きてこない。

トコトコ、枕元へ。「朝だよ」。

「------nn----」

「いい天気よ」。

「------zz----」

「まさか、どっちの極楽?あっちの方?」。

「こっちの極楽----。」こう返ってきた。

いつもの朝が始まる。

里山の暮らし765 2023.11.10

秋の手仕事

秋の手仕事

原木シイタケを乾燥中 原木シイタケを乾燥中

左からヒラタケ、原木シイタケ デッキに並べて乾燥中。

蜂屋柿が出てきた。そろそろ干し柿の準備にかかろう。 柚子も色づいてきて「ジャムにして」と叫んでいる。

原木シイタケって何でしょう? 原木シイタケって何でしょう?

シイタケの栽培方法は大きく二つに分かれます。

スーパーなどで見かけるのはほとんどが「菌床シイタケ」。おがくずを固めた20×20cmくらいの菌床に、種コマを打ち、温度と湿度を管理してシイタケの発生を促します。普通3月から半年くらいのサイクルで収穫できるので、一年中出荷できるのです。

工場生産のシイタケと言ったほうが分かりやすいかもしれません。

対して原木シイタケは、クヌギやナラと言った木の幹を1メートル単位で切り(榾木)、種コマを打ち付け、地面に寝かせたり、あるいは立てたり

、上下反転させたり。自然のなかで管理するので栽培も比較的難しく、経験がものを言う場合もあります。種ゴマを打ってシイタケが出てくるまでには短くても約2年かかり、その後3〜5年はその榾木から発生し続けます。

どちらも無農薬なので安心できますが、大きな違いはその「味」。菌床シイタケに比べて原木シイタケは色味が良く風味があり、厚みがあるので調理して盛り付けると食卓が映えます。

5年前までは自家製の原木シイタケを栽培していました。時期が来ると一度にどっさり収穫できるので、友人知人に配って歩いたものでした。呼んで「シイタケ外交」と。

ところが木を切り倒し榾木を作ることが体力的に難しくなったので、最近はよそから頂いてばかりなのです。残念ですね。

ハックルベリーのジャム作り (正しくはガーデン・ハックルベリー

)一年草 ハックルベリーのジャム作り (正しくはガーデン・ハックルベリー

)一年草

茄子に似ている実 ミッキーマウスの小鉢に

ハックルベリーは本来、北米アメリカに生えるツツジ科の

木本。ブルーベリーに似た黒い実をつける。上の画像のハックルベリーは一年草で、本来のハックルベリーに似ていることから、日本では「ガーデンハックルベリー」と

呼ばれている。実の形からも分かるようにナス科の植物なので熟していない青い実には植物毒の「ソラニン」を含むので注意。栄養価が高

いので換金植物として会津方面で栽培されている。

ハックルベリーに含まれる栄養素は;

アントシアニン:

ポリフェノールの一種で抗酸化作用が強い栄養素

。視力の改善や、老化防止、血糖値の上昇抑制、肝機能の改善、メタリックシンドロームの予防などさまざまな効能があるとされている。

ビタミンB1:

糖質をエネルギーに変換し、肝機能、腎機能を向上させる効能も期待でき、精神を安定させる効果もあるらしい。

ビタミンA1:

発育の促進や視力障害の改善、実肌効果などの効能があるとされているが、三日食しただけでは実感できないな。

βカロテン:がんの予防や、免疫力を上、粘膜や皮膚を保護する効能があるらしい。

ソラニンを含みアクが強いので、重曹を入れて15分ほど煮てからジャムにする。20分煮込んでも皮が破れないほど「軟らかいけど強い」----バランスボールににている。いかにも

効果が期待できそうだ。

いよいよ舘岩村の赤かぶを漬ける

10月31日 いよいよ舘岩村の赤かぶを漬ける

10月31日

8時半出発。会津舘岩村の名産・赤かぶを求めに出かけた。今年の9月の残暑の影響で作柄はとても悪いようだが、早い時期にいつもお願いしている「ふじ屋」さんに予約してあるので安心。途中の道の駅にも売っていなかった

から、貴重品の蕪を手に入れたという、ほんのちょっとの優越感を抱いたりする。(単純すぎる)

一日日陰で乾燥させ半割にして塩漬けすること24時間。その後塩抜きをして甘酢に漬けこんだ。今日は特に気温が高いので、そのまま冷蔵庫にしまって10日間待つことにする。

辛味大根の味もするこの地でないと穫れない赤い蕪。この仕事をすると秋本番という気分になる。

途中の林で出会ったニホンザル。身体が大きく、こちらを警戒するように短く鳴いていた。

藤の蔓がずいぶん太い。

里山の暮らし764 2023.11.5

腰に注意! 夏ハゼの移植 腰に注意! 夏ハゼの移植

夏ハゼの隣に生えている花こぶしが大きくなり、大切なナツハゼに日が当たらなくなった。これは大変、と思ったのか、相棒が突然移植すると言い出した。言い出したら聞かないのが

性分で、朝から奮闘している。

まず植え込み用の穴を掘る。予想していたよりもずっと大きい穴が必要。

夏ハゼの周囲からスコップを入れ、大きな根鉢を作る。

両方に脚立を立て、吊り下げ用に太い木材を横渡しにする。

ロープで吊り上げる。

本来は滑車を使うところだが、今回は簡便にヒッパラ―(ワイヤロープで吊り下げ、上げする道具)を使った。

ゆっくりゆっくり。上げたり下げたり。下に猫車を準備して成功!猫車は固定してある。

のそのそ猫車を操り、庭を横断し移植した。(私の手伝いは半人前。でも猫よりマシよ)

夏ハゼってなに? 夏ハゼってなに?

ナツハゼがぶらぶら。ツツジ科スノキ属。那須では「どんぴんちゃがま」と呼ばれることが多い。そのこころは? 果実を横から見ると「茶瓶」に見えるから。ブルーベリーの仲間で、熟す前に食べると酸っぱい。焼酎25度につけて半年待つ

とできあがり。発酵するための栄養源として砂糖を加

え、

天然酵母を持つ干しブドウを幾粒か足すと発酵がより進むらしい。これはモンゴルの馬乳酒を作る時と同じ。

うまくできるとまるでカナリア諸島・マデラワインの味がする(ことがある)。

左から、夏ハゼの実、マルメロ酒、夏ハゼ酒。小さい瓶はウワズミザクラ酒。飲まないけれど漬けるの大好き。

10月28日 10月28日

地元公民館主催の郷土史講座「江戸時代の高林」を4回受講し、最終回の土曜日は、会津街道の史跡をバスで巡った。

高林の語源は「林が繁茂している」の意。「高い」に「多く茂っている」の意味を持たせているようだ。

講座の内容は。講師:郷土史家 高根沢広之先生

10月7日(土) 幕末初期の高林地区と栃木県の誕生 栃木県が誕生して100年になる。

10月14日(土) 郷土の古文書を読む

10月21日(土) 郷土の古文書を読む2

10月28日(土) 現地へ 会津街道見学

那須に引っ越ししてきて20年。おそらくこの地が終の棲家・再生があれば産土になるだろう。ならばその歴史を知り土地が語りかけることに耳を澄ませよう。こう考えて始めたのが郷土史の勉強。

初めに、明治時代の貴族主導の開拓の歴史を。ついで第二次世界大戦後に那須扇状地はどのように開かれたかを。疎開者、帰郷軍人、新規農民としての参入者を中心とした開拓の苦労

を。訊き齧っては先人のご苦労を偲んでいた。

今回、江戸時代の高林地区ではどういう暮らしを送っていたのかを知り、現地調査で当時のあり様を実感することができたことはとても有意義だった。

参勤交代の行列が通った道を歩き、土地を踏みしめ、吹く風を感じて往時に思いを馳せた一日だった。雪虫も飛んでいた。

高根沢先生は高林で産まれ育った。地元愛に溢れ、先祖が守り育ててきた農地や人の関係、生活に根付いている宗教(仏教)を文化遺産を次代にに引き継ごうという意思を感じられる素晴らしい方だった。

しかし当時の貧しさからくる協働、つまり相互監視に近い暮らしを想像すると、現代の中国の農民の暮らしにも通じる部分があるという印象も受けた。

10月26日 19:00〜0:00 10月26日 19:00〜0:00

日本経済新聞とJR東海の協賛による、丸の内キャリア塾スペシャルセミナー 講師は奈良文化財研究所 馬場基先生

「丸キャリTravel 〜奈良を知る。日本を知る。〜」この講座を受講した。

テーマは『長屋王と吉備内親王----長屋王屋敷跡から発掘された木簡を見る』

母親の血筋が劣るが故に、天武天皇の長子と生まれたけれど天皇位に就けなかった高市皇子。壬申の乱においての活躍が目覚ましく、父天武の覚えがめでたいものの、我が子草壁皇子を愛する持統天皇から疎まれる。その高市皇子の子供が長屋王。吉備内親王は同じく天武天皇と持統天皇の皇子である草壁皇子の皇女で、意識の高い女性。

尊い血筋であることから、政敵に陥れられ政変に巻き込まれる(長屋王の乱)----

何しろ昼間の労働のあと、夕食を済ませてからの19時は、例の悪魔・睡魔が襲ってくる。前半は縦断、横断的な解説が続き、さすが専門に研究なさっている方の見方は違うな----などと思っていたが、後半は

うとうと寝入ってしまったようだ。気付くと閉会の挨拶がなされていて、ぼんやり者の私は「あああ」と言うばかり。見逃し配信はない!

里山の暮らし763 2023.10.30

会津下郷村「観音沼」の紅葉。

会津下郷村「観音沼」の紅葉。

秋の仕事の合間を縫っていよいよ今年最初の紅葉狩り。晴れて暖かく、会津の山々が遠くまで見渡せる。

片道1時間半のドライブでは、那須の山とその下に広がる扇状地の景色も楽しめた。

(帰り道は私が運転したら、相棒が私の運転の腕に対してぐちゃぐちゃ文句を言う。----本来は自分の仕事なのに、運転を譲ってやったとでも言いたいようだ。これ男のプライドからくる----。妻に代わってもらうほど疲れたと思われたくないからかな?)

山の向こうは栃木県、。こちら側は福島県。

観音沼の位置は 「 37.191858072142814,

139.91540715476938 」

これをGoogle Mapの検索窓に入れると地図が現われ、そこがどんな山の中の沼なのか、実感できます。

<

https://youtu.be/6F9h-Vzuv_A > うっかり解像度を下げてしまっていた。画面が荒れています。スマヌ。

この木の下でお弁当。白樺、モミジ、ブナの木。

今日は京都に住む姉の結婚記念日。楽友会館で「人前結婚式」を挙げた。人前結婚式とは、いかにも昭和40年代の世相らしい。 今日は京都に住む姉の結婚記念日。楽友会館で「人前結婚式」を挙げた。人前結婚式とは、いかにも昭和40年代の世相らしい。

新婚旅行は磐梯山と五色沼。京都駅のホームで、所属するコーラスグループ50人がお祝いの歌を披露してくれ、その歓声と歌声を背負ってふたりは新婚旅行に出発した。

なんだろ?最近昔のことが思い出されて仕方ない。

里山の暮らし762 2023.10.25

秋の仕事が佳境に。

秋の仕事が佳境に。

種を蒔き手入れをしてきた花の苗が、簡易温室の中ですくすく。

過保護にすると軟弱になるので、日中はしっかり陽に当ててやり、夜冷えるときにだけビニールをかぶせてやる。雨の日はビニール被せたまま外出できるので安心だ。

レースフラワー、ビオラ、パンジー、デルフィニューム、デルフィニュームの一年草タイプと種類はさまざま。

来春、庭中に咲かせようとすると、数が必要なので、ぎゅうぎゅうの育苗箱がいくつも並ぶ。

今年は少なくて、写真にあるだけで----300本近くかな。

|

今年の新顔。一年草タイプのマツムシソウ。奥の左から二番目の箱がそれ。発芽率100%。みんなぞっくり出てきた。

マツムシソウと聞けば、あの明るいブルーから濃いブルーへのグラデーションが美しい、楚々とした花を思い起こすが、このマツムシソウ(一年草)ときたらこんなに賑やか。派手派手しい。

賑やかなマツムシソウなんて、ネズミをこわがる猫、散歩を嫌がる犬か。

来月、友人を呼んでお茶会をするので、その時におすそわけする予定。

|

雨が来るというので、夏の花を抜いて耕し、苦土石灰と暖炉の灰を鋤き込んだ。来週は牛糞や肥料を花壇に入れてやる。花壇の土が落ち着いたら、苗を定植するダンドリ。 雨が来るというので、夏の花を抜いて耕し、苦土石灰と暖炉の灰を鋤き込んだ。来週は牛糞や肥料を花壇に入れてやる。花壇の土が落ち着いたら、苗を定植するダンドリ。

里山の暮らし761 2023.10.20

気を取りなおして始めたこと 気を取りなおして始めたこと

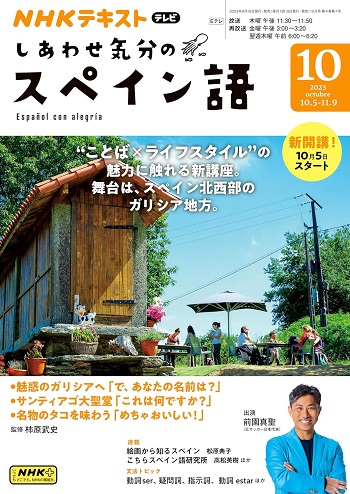

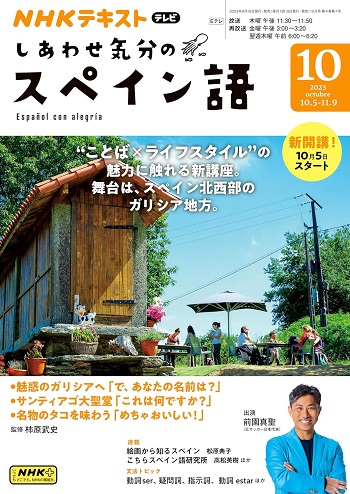

|

新しい気分で始められそうな表紙絵だ。昔取った杵柄があったかどうか忘れてしまったが、この10月から始まったNHKのスペイン語講座を聞き始めたところ。

ノリノリの先生に、スペイン北部のガリシア地方のレストランのオーナー、アルゼンチン出身で日本在住の女性、それにスペイン語初心者とあるが実はそうではない「元サッカー日本代表・前園真聖氏」と出演者は多士済々。

講座はスペイン北西部のガリシア地方が舞台になっている。

スペインを色分けすると、南部の茶色に対して緑に彩られる地方だ。

美食で知られ、なによりサンティアゴ巡礼の終着点の

「サンティアゴ・デ・コンポステラ Santiago de Compostela大聖堂」がある地方で知られている。

スペイン語を母語とする人たちの、それぞれの文化に裏打ちされた言葉のかずかずが踊り、ガリシア語のアクセントのかけらが時に挟み込まれるレストランオーナー、日本の茨城県の言葉のように

、アルゼンチン女性の語尾をヒュッと上げる話し方、先生のやけに陽気なスペイン語。さまざまな色合いの人間と言葉が行き交う。

言葉を通して暮らしを知る、

その中で幸せな気分を味わおう! |

14年前の5月、一人でガリシアに旅立った、あの明るい日々を思い起こそう!

足を引きずりながら歩き、Gozoの丘からはるかに大聖堂を望んだあの瞬間を思い出そう。

今日のような雨の日の、今の自分には必要なことなのだ、きっと。

|

そしてその5年後の2009年、私は一人でイスラエルに向かった。欧米の歴史や文学を深く知るには、やはりユダヤ教とキリスト教とイスラム教が生まれ土地のもつ「情を」感じることが大切だと思わされたからだ。 そしてその5年後の2009年、私は一人でイスラエルに向かった。欧米の歴史や文学を深く知るには、やはりユダヤ教とキリスト教とイスラム教が生まれ土地のもつ「情を」感じることが大切だと思わされたからだ。

あの時パレスチナまで案内してくれた日本人のガイドさんは、イスラエル人と結婚し当時小学生の男の子ふたりのお母さんだった。ユダヤの教義に従いながらの暮らしは、すでに20年になるという。 |

パレスチナ自治区との分離壁

高さ8m。とても乗り越えられない。 |

旅の道すがら、子供への教育----特にそのIDをどこに置くのか、言葉の問題をどう解決するのか、子供たちにはどういう大人になって欲しいのか。ヘブライ語と日本語、ユダヤ教と日本の文化、これらを一人の人間が背負った場合、どのような重みとして影響してくるのか----こんなことを私自身の経験を含めて話した記憶がある。

その男の子たちは今20歳前後になろうか。兵役義務のあるイスラエルではすでに兵士として軍役に就いているだろう。それも今回のガザ=イスラエル間の闘争に参加しているかもしれない。

ガイドの仕事場に行くのに「テロの恐怖と戦いながらなの」と笑みさえ浮かべた穏やかな顔で話してくれた彼女はいまどうしているだろう。

どうかご無事でと願うことしかできない。

どちらに正義があるかではなく、宗教の持つ救いと排斥のせめぎ合いがこういう結果になったことを悲しむばかりだ。

|

軍の訓練所を見下ろす丘にオレンジの花が咲いていた。白い花だった。香りが高い花だった。

丘の上で自然に歌が生まれてきた。----みんな昭和の男の子と女の子。

同行の皆さんと一緒に歌ったのは、

♪ みかんの花が咲いている 思い出の道丘の道 はるかに見える青い海 お船がとおく霞んでる

黒い煙をはきながら お船はどこへ行くのでしょう 波に揺られて島のかげ 汽笛がぼうと鳴りました

いつか来た丘母さんと 一緒に眺めたあの島よ 今日もひとりで見ているとやさしい母さん思われる ♪

「みかんの花咲く丘」 作詞は加藤省吾、作曲は海沼實 第2次世界大戦の終戦直後に生まれた昭和を代表する童謡。

里山の暮らし760 2023.10.16

猫にマタタビ

猫にマタタビ

猫にマタタビ。これってよく聞く言葉。では実際に猫に与えたらどういう変化があるか。

好奇心----Yamaは常にやってみるのです。Yamaたるゆえんです。

|

|

|

マタタビの葉は、受粉媒介者(例えば昆虫など)の目を引くため、葉先を白く変色させる。

花はここよ。ここよ。

|

|

果実は、さきっぽが尖った面白い形をしている。

大きな葉っぱに隠れてぶらぶら。

葉っぱの葉脈がしっかりしていて元気そのもの。 |

|

|

割ってみた。キィウイに似ている。

それもそうだ。二つともマタタビ科マタタビ属なのだから。

かじってみると、ピリピリっとする。刺激的。

「マタタビラクトン」、「アクチニジン」、「β-フェニルエチルアルコール(バラの香り)」の3つの成分が入っていて猫が反応するらしい。(by

Wikipedia) |

いつも来る地域猫「スポット君」に与えてみたら動画の通りだった。舐めたり噛んだり、身体をこすりつけてなにやら悶えている様子。この様子を世間様は「マタタビ踊り」と呼んでいるらしいが、踊

っていると言うよりも、もだえ苦しみ、自分の身体に何が起きたかよく分からないスポット君になってしまったようだ。

<

https://youtu.be/RH9plm6E_bQ > 猫にマタタビ

ではこのマタタビに猫はずっと縛り付けられたように反応し続けるかというと、そうでもないようだ。動画の最後にスポット君がふと頭を上げ、「あれ?俺って何してたんだろう。ここんちのお母さんが見てるじゃないか。おっと、思わず我を忘れてしまったが、本来は冷静沈着な猫なのだよ、俺さま。知ぃらない」。----立ち去る。

こんなふうに反応する。

日を変えて何度も試して見たが、大体5分もすると、我に返ってぷいと立ち去ってしまう。「今の削除したよ〜」とでも言いたそうに。

里山の暮らし759 2023.10.10

涼やかな花にも毒がある わるなすび ワルナスビ ナス科ナス属 涼やかな花にも毒がある わるなすび ワルナスビ ナス科ナス属

わるなすび。「悪」と言葉の頭に付けば当然のこと、コイツ何かよからぬことをしでかすに違いない。

写真のわるなすび。いつも通る道端の畑の隅に茂っていて、もう何回か草刈りの憂き目に遭っているはずなのに、めげることなく再生を果たしている。

刈られては生え、刈られては伸び。季節などなんのその、春から3回目の花が咲いている。

北アメリカ原産の帰化植物。果実は丸く黄色に熟すため、一見ミニトマトに似ている。ところがナス科のジャガイモの芽に見られるように、全草、特に果実にソラニン(有毒)を含むので食用禁止。

それを知っている家畜も食べない。

折り取ると全草から出る汁にさえ毒を含むのだから、いったい何を考えているのか。他人をそんなに拒否して自分ひとりで生きていくつもり?

花は可愛い。星形の花弁に突き出した雌花とそれを取り囲む雄花のバランスが面白く、見とれてしまう。しかし名前からして嫌われ者。なぜなら葉っぱの裏から茎に至るまで、鋭いとげが生えていて、手袋をしていてもウッカリ手を出すととんでもない痛い目に

遭うから。

この毒草を絶やすのはとても難しい。根っこを引っ張ってもプチプチ切れる。切れた根っこの一つ一つから新しく根を伸ばし、芽を出して伸びていく。果実=種からの発芽ときたらとんでもない勢い。繁殖力はとても高

く、無量大数級だ。

和名の「ワルナスビ」は、このどうしようもない生態から名づけられている。原産地のアメリカでも邪魔にされたのか、英語で「Apple of

Sodom」、「Devil's

tomato」などの名前で呼ばれている。どれだけ邪魔なのか!

花言葉もある。それは「悪戯」。いたずらで済めばよいが。

上の画像にある雌花は雄花よりすこし長いが、なかには雄花に埋まってしまうほど短い雄花をもつ個体がある。ほかの個体から花粉を受け取り他家受粉する個体群に、短い雌花を持ち自家受粉して完璧に子孫を残そうとするのがいるのだ。そんなに頑張らなくても十分増えているでしょうが!

上の画像にある雌花は雄花よりすこし長いが、なかには雄花に埋まってしまうほど短い雄花をもつ個体がある。ほかの個体から花粉を受け取り他家受粉する個体群に、短い雌花を持ち自家受粉して完璧に子孫を残そうとするのがいるのだ。そんなに頑張らなくても十分増えているでしょうが!

命を引き継ぐためのプログラムを粛々と実行している----金持ちほどお金を欲しがる----それと一緒かな。

命名はかの牧野富太郎博士。 『植物一日一題

』(ちくま学芸文庫 ) 命名はかの牧野富太郎博士。 『植物一日一題

』(ちくま学芸文庫 )

珍しい植物をある牧場で見つけた博士。大事に持ち帰り自宅に植えたところ、思いのほかはびこり、次第に厄介な存在となった。根絶やしにしようとしても難しく、返り討ちに遭ってしまった。

博士は手に負えないこの植物に「ワルナスビ」と名付けたとある。その名付けや良し。

ほかに高原を跋扈している植物に、「アレチウリ・荒地瓜」がある。これも帰化植物の一つで、ワルナスビに劣らず「悪い」。いずれご紹介しましょう。

悪ガキ二人組の行状たるや散々なもの。 ほかに高原を跋扈している植物に、「アレチウリ・荒地瓜」がある。これも帰化植物の一つで、ワルナスビに劣らず「悪い」。いずれご紹介しましょう。

悪ガキ二人組の行状たるや散々なもの。

大石内蔵助が夜な夜な通った山科道にほど近い場所に新居

を購入した姉。ノッペラボーの庭が寂しいと河原に出かけ、当時日本に帰化して繁茂し始めた黄色い花、「セイタカアワダチソウ」の根っこを掘り上げてきて植えた。そうすると

次の年の秋に何が起きたか?庭中が花粉を飛ばす「セイタカアワダチソウ」に占拠されてしまった。後の祭り。50年も前のことだ。

河原って、淀川?宇治川?まさかの貴人殲滅の三条河原? 大石内蔵助が夜な夜な通った山科道にほど近い場所に新居

を購入した姉。ノッペラボーの庭が寂しいと河原に出かけ、当時日本に帰化して繁茂し始めた黄色い花、「セイタカアワダチソウ」の根っこを掘り上げてきて植えた。そうすると

次の年の秋に何が起きたか?庭中が花粉を飛ばす「セイタカアワダチソウ」に占拠されてしまった。後の祭り。50年も前のことだ。

河原って、淀川?宇治川?まさかの貴人殲滅の三条河原?

里山の暮らし758 2023.10.5

秋は早かれ 秋の初めにこんなことをしています。 秋は早かれ 秋の初めにこんなことをしています。

クレマチス 藤娘の秋花

クレマチス 藤娘の秋花

鬼ぐるみ 鬼ぐるみ

毎朝、ほかの人に先んじて(と言ってもめぼしい競争相手はいないけど)鬼胡桃の木の下で拾ってくる。

今朝は179個見つけた。冬の間の野鳥の餌にするため。これで580個になった!

毎日5個ずつ、砕いて野鳥に撒いてやれる。数が増えれば増えるほど嬉しい。リスに見つからないようにしよう。

ちなみにこの鬼ぐるみの表皮で染色ができる。大量のタンニンを含むので、濃い茶色に仕上がる。丁度クヌギの木の皮で染めたように。

9月30日 昨夜の雨風で期待して行ったら237個拾えた。やった!大成功。

10月1日 なんと273個の収穫!雨の中濡れながら拾った甲斐があった。 これで1000個超えた。

10月2日 237個 万歳! 1300個以上になった。拾っている先から落ちてくる。

10月3日 28個 そろそろ終わりに近づいてきた。

10月5日 雨上がり。164個落ちていた。1487個、皮むきが大変だけど。

これで一日に16個、野鳥に分けてやれる。リスにあげてもいいな。

10月7日 170個収穫。観光客が増えてきた。だぁれもクルミを知らないので横取りされない。1657個。

10月9日 456個!凄い!これで2113個。くるみ割りを探そう。

10月11日 95個 2208個。

10月15日 1056個 3264個 沢山だ。

10月17日 138個 3402個 すごいな、拾ってくる私は。

10月18日 130個 3532個 歯医者への途中で拾う。根性入っているな。

10月20日 118個 3650個 わーい。

10月21日 52個 3402個 わーい、わーい。

裏庭で青じその穂が伸びてきた。緑の葉っぱは天ぷらに、つまに。穂はもう少し充実させてしごき取り、半乾燥させて(減塩でない)醤油に漬けこむ。冷蔵庫の奥の奥に保存して、来年の今頃まで

、冷ややっこや湯豆腐、そうめんに乗せたりして食べる。

だけど20本あるうちの5本しか利用しないのに、残りはどうしよう?こんな仕事をする小まめな友人はいないから抜くしかないようだ。

安全を見て毎年多めに作っているけど、ビンボーショーなので捨てきれない。

ちょこっと調べてみたらこんなことを書いてあった。

脂肪酸が豊富に含まれている。飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、リノール酸、α-リノレン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸など。

コレステロール値を下げ、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの予防につながる。

肌の状態を整える---アトピーや花粉症、アレルギーにも効果がある。

認知症を予防・改善する。脳の機能を保ち、正常化する効能もある。

喘息や気管支炎の緩和、湿疹の改善、不眠症の改善、リウマチ改善、うつ病改善、関節炎の改善など

しそ油は熱に弱く、とても酸化しやすいので、冷たいまま食べることが大事だ。 |

いいことばっかり書いてあるけど、本当かな。とりあえず美味しいからヨシとしよう。

里山の暮らし757 2023.9.29

元気に秋の仕事をしています。

元気に秋の仕事をしています。

証拠写真がこれ。パンジー、アイスランドポピー、マツムシソウなどの種を蒔きました。

相棒は「高圧洗浄機」を使って、家の外壁の掃除。水が飛び散ります。

地域猫の二匹目がやってきて、扶養家族が増えました。初めの「スポット君」の次に来たので、「スポットじゃない君」と名付けたけど、これではいかにも可哀相。そこで「セグンド・segund」と。これもどうかと思うけど。

里山の暮らし756 2023.9.25

おひがんにはひがんばな

おひがんにはひがんばな

灼熱の夏のあと間違いなく秋彼岸に咲いたヒガンバナ。横に伸びるフェンスは、山から続く水路の柵。このあと水は水田へ落とし込まれて利用される。

(この水路の上流には「小水力発電所」がある。晴れたら見学に出かけよう。地産地消の電力だなんて魅力的。

水平分散型の発電は、地域自然災害に対するリスク管理のうえからも有効だ)

向こうは飼料用のトウモロコシ(デンドコーン)の列。もうすぐ取り入れられ、地下に掘り下げられたサイロに保存される。牛さんの冬の飼料になる。

那須の酪農農家は、輸入飼料の割合が小さく自前の飼料を牛に与えるので、産出する生乳は、同じく広い畑を持ち自前作物を食べさせる北海道産の生乳の味に似ているらしい。北海道のサイロは立っているけどね。

それに赤い!

日本三大疎水(

琵琶湖疏水、安積疏水、那須疏水)のうちの「那須疎水」は、この畑をもうすこし下った所を東から西へ走っている。疎水が通るまでは、水利の悪い土地だった。水をめぐっての話を聞くと大変なご苦労があったようだ。

10月から4回連続で疎水掘削はじめ周辺の歴史講座が始まる。二人分申し込んであるので、久しぶりのお勉強モードに入る。----紅葉狩りはどうする?

キンミズヒキ

紅白の水引と、白い水引と、この金色の水引と。この時期は三種の水引が道ばたに咲き揃う。

来月初めに「庭木の剪定」をお願いしてある。その準備にかからないといけない。自分たちでできる部分はそれまでに済ませておき、なるべくプロにしかできない仕事を残しておくためだ。

秋風が吹いたといっても、仕事は暑い。怒涛の日々?が始まる。(日記が滞ると思います。)

里山の暮らし755 2023.9.21

20年近くになる。効果あるかな?

20年近くになる。効果あるかな?

左は冷凍したブルーベリー。今年の6月に採れたNo.6のパック。ブルーベリーにはアントシアニンが豊富に含まれ、目に良いと言われている。

収穫が6月から9月初旬と夏の盛りなので、仕方なく5時起きして収穫してきた。朝日が登る前から仕事を始めても、樹々の間から陽が射すと、その暑いこと暑いこと。コーヒー豆を同じように同時に熟さないので、木に取り付いて

指を伸ばし、一つ一つ選んで収穫していた。しまいには汗が目に入ってチカチカしてくる。朝から暑い。

毎朝ひとり30粒ずつ。チンしてフルーツ+ヨーグルトの上にかける。この時のいつもの会話は

「あんなに苦労して取るのだから、きっと効き目があるよね」。

「でもぶどうのように一度に採れるといいのに」。

一年間の消費量は30キロくらいかな。

右は韃靼そば茶。(タデ科ソバ属)

ルチンが通常の蕎麦の100倍以上と言われているので、会津へ出かけるごとに買い求めてくる。消費量は年間14袋くらい。(1袋は120g・700円

)

ルチンには毛細血管を広げ、血流を良くする働きがあるとされている。ポリフェノールの一種で、抗酸化作用があり、ビタミンCの吸収を助けるらしい。

まず、マグカップに大匙1くらい入れ、そこに熱湯を注ぎ入れると次第に色が変わりお茶らしくなってきて、ソバは底に沈んでしまう。

上澄みを寝る前に飲み、途中目が覚めたら飲み。水分補給とルチン吸収を同時にするという離れわざ?

急須で淹れないの?そうなんです。だって最後のエキスがもったいないから。

カップに口を付け、じわじわと飲んでいき、最後のソバまで来たら「鯨のように」口を広げこ濾し取って飲むのでした。称して「韃靼そば茶のクジラ飲み」。

この2種類の「健康食」をこの20年続けている。効き目があるかな、あると信じていよう。

・秋彼岸も近いというのに、ヒガンバナが咲いてこない。

いつもの年なら、くるくる巻いて反り返った赤い花を見せてくれるのに、畔は夏草に覆われたまま。

・暑くて庭仕事が出来ないので、前倒しして家の中の整理を始めた。あるある。いらないものがあるある。

・暑さは続いていても、さくら紅葉が見られるようになった。山栗もそろそろ落ちてくるだろう。

アオハダ アオハダ

アオハダの名前は、木の幹の色から。春早く、樹液が上がる前に皮を剥ぎ、染色に利用する。

最近知ったこと、「緑と赤の色は、DNAで表現するとごく近いらしい」。

赤くて派手だけど、実はこの実はとてもまずいようだ。野鳥は、最後の最後についばみにくる。それもいやいや。

|

草刈りに出かけた相棒が、

あっという間に集めてきた栗。

今年は粒が大きい。

ああ、でもね。

これで新しい仕事が出来てしまった。

毬から取り出して、水に漬けて---。 |

里山の暮らし754 2023.9.18

イケメンの重機が働く

---−農業機械がどっしりと立っている様子にはグッとくる

イケメンの重機が働く

---−農業機械がどっしりと立っている様子にはグッとくる

小さい虫が飛び立つのを狙ってトンボの群れが右往左往している。開いた口にとびこんできそうだ。

生乳の生産量が本州で一番の町に住む私。毎年秋の初めにこんな景色に出会って、そのたび見惚れている。

子供のころ家で牛を飼っていた。牛が毎日食べる草を刈る仕事を「手作業」でしていた両親の苦労を思い、どれだけ大変な仕事だったかと想像する。

朝は朝星夜は夜星。夕がた、次の日の朝使う鎌を研いでいた父親の、小さなうしろ姿と規則的な研ぎ音が今も記憶にある。

手前はトウモロコシの刈り取りから粉砕までこなし、後続の大きな赤い枠に風で飛ばす機械。(コンバイン)

とても大きい。普通こういう機械は前に刈り取り用にフォークが付いているものだが、これは後ろについている。だから運転手は常に後ろを向いて運転すること

になる。

畳半畳ほどの運転席に、太陽が照り付ける。暑さは極まってくる。

中が透けて、口を踏ん張り汗を流しながら後ろを向いて運転している姿が見える。

こういう時、「男の人ってすごいな!」と思わせられる。同権だけど同能力ではない。つくづく感じる朝だった。

< https://youtu.be/GVtls1Q6m_8

> ← 刈り取りの様子

ツツジ

ツツジ

本来の季節でない時期に咲くことを「狂い咲き」、「返り花」、「二度咲き」などと言うが、このツツジの花はいかにも「狂い咲き」と呼ぶのにふさわしい。

灼熱の暑さを死ぬ思いで(枯れる思いで?)やり過ごし、ほんの少し秋風が吹いてきたのを感じたのか、ひとつ、ふたつと咲いてきた。葉に艶が無く花は赤味

が強く毒々しい。

この時期に咲くと、この夏付けた花芽を消費することになる。来年の5月の花は期待できない。

なにかが変だ、おかしい。暑さのせいかあちこちで生垣が枯れているのが見られる。

里山の暮らし753

2023.9.15

芽之花 乎花葛花 瞿麦之花 姫部志 又藤袴 朝皃之花 あきのななくさ

芽之花 乎花葛花 瞿麦之花 姫部志 又藤袴 朝皃之花 あきのななくさ

そこここに咲く秋の七草の花を集めて一枚の絵に加工したのが上の画像。

この中で一番に咲くのはなでしこ。7月には咲き、今は上部が枯れた状態。でも根際から切り取ったところから、新しい茎が伸びてきている。二番花が咲くかもしれない。

そのあとは、あさがお・朝貌、すすき、おみなえし、萩、葛、藤袴の順に花を開く。

『万葉集 巻八 秋雑歌』(山上憶良)山上臣憶良 秋野の花を詠む歌二首

・秋の野に咲きたる花をおよびをりかき数ふれば七種ななくさの花

『万葉集巻8-1537』

・萩の花尾花葛花なでしこの花をみなへしまた藤袴朝貌の花 『万葉集』巻 8-1538

夏の終わりの、まだ秋とも言えないこの時期は、乗り越えるのがなかなか難しい季節だ。夏の花の整理と来春の花壇の準備で忙しいはずなのに、まだ動きたくない身体をもてあま

している。

一番の薬は「猫」が来てくれることなのだけど。昨日新しい種類の餌・カリカリを買ってきた。

帰りに野鳥の餌になる「くるみ」の出来を確認しに寄り道したが、今年は不作。鳥さん、申し訳ない。

里山の暮らし752

2023.9.11

猫が来てくれる 猫が来てくれる

いつも遊びに来てくれる地域猫のスポット君。スポット君が来るたびそっと近づき、座り込んで話すのが、この夏の一番の楽しみだった。毎朝夕、どこからともなく歩いてきて、じっとデッキ

の隅に香箱すわりしながら、横目で餌が出てくるのを待っていた。

ゆうゆうと、急ぐでもなく食器に首を伸ばし食べる。がつがつしているふうでもないのは、おっとりした性格だからだろう。食べた後は寝転んでグーンと背中を伸ばしたり、丸まって眠ったり。なにやらぶつぶつ寝言を言っているのがかわゆい。

ほかに養ってくれる家があるのかもしれない。(だから地域猫なんだけど)次第に来てくれるの

に間が開くようになり、二日に一回、三日に一回となってきてしまった。あまりの暑さに歩いてくるのがいやになったか。いやいやそうでもないようだ。

ご馳走が足りなかったのかもしれない、と食事内容を反省してみたりもした。

とうとう1週間も来なかったのでさすがに心配になってきた。猫は気ままだからね---いやぁ事故に遭ったかも

しれない。考えれば考えるほど不安になる。さくら猫手術(中性化)を受けてから、動作がゆっくり、のんびりしてきた。悠遊迫らざる----ではなくて、単にぼんやりしているようにも見えていたけど。

元気かなぁ。

猫ではなく、顔のないうさぎに見えるけど。

後ろは芭蕉 アスパラガス かぼちゃ ばら 土筆の親スギナ

家から約2キロの場所にこんな看板が立っている。まさかこんな遠くから通ってきていたとは思えないが、訪ねてみた。

こんな猫を知りません? 猫好き同士あっという間に話が通じる。

いやぁ見たことありませんね。このところ猫の交通事故は聞きませんし----。

無駄足だった。

事故でないとなると、元気でいるけどわが家に気が向かないだけか。やはりご飯の質かなぁ。

8日ぶりにやってきたスポット君。大歓迎を受けて、ご馳走を平らげる。

年齢不詳、歯はあくびするときに見るが、とても若い。毛並みに白髪が出てきているので、中年以上の猫さんだ。

三ツ星カリカリ+カツオの刺身のきれっぱし。こんな物を食べて上の画像のように日陰で食休み中。

*

京都アニメーション放火事件の裁判が開廷した。あの建物の防災に対する設備が乏しいことに言及が少ないのは

不思議だ。70人以上の社員が勤務しているのに、出入口が一つだけ、裏口も非常口もない建物は、それだけで危険だ。

* 朝一回洗濯物を干し、午前10時に作業を終えた作業着を二回目に干す。裏庭は満艦飾。ところが午後1時半にはパラパラと雨が落ちはじめた。「雨よ」と叫びあわてて取り入れていたら、相棒がのそのそ裏口から出てきて-----当然急いで取り込みの手伝いをしてくれると思っていたら、「傘を開き」おもむろに洗濯物に近づいてタオルをゆっくり引っ張っている。

相棒が取り込んだのはタオル三枚のみ。かくのごとくのすれ違いが日々続く。

里山の暮らし751 2023.9.7

史上最高に暑かった夏の終わりに この三日のできごと

史上最高に暑かった夏の終わりに この三日のできごと

9月1日 夢を見ていた。 9月1日 夢を見ていた。

この土地に越す前から夢見ていたことがある。それは「鳥人間コンテスト」に出場することだ。

*鳥人間コンテストとは、『鳥人間コンテスト選手権大会』(JAPAN INTERNATIONAL BIRDMAN RALLY)。

自作人力飛行機を滋賀県彦根市琵琶東岸から飛び立たせ、その飛行距離と飛行時間を競う大会。

ガスから水素へ=岩谷産業がバックアップしている。

競技は人力プロペラ機部門と滑空機部門に別れ

ていて、主に大学、特定のサークルなどが中心になり、ほぼ一年かけて機体の制作を行なう。その間パイロットは体力増強と飛行技術の習得に励んでいる。

そして夏のある日、応援を背に飛び立つ。

1985年くらいから家族で見続けている番組なので、今年も楽しみにしていた。

私がそれに関わることができるか?どうやって?もちろん機体に乗り込むわけではない。那須でチームを作れないかと考えていたのだ。

メンバーが集まり、那須は広いのでどこかの場所を借り制作する。ある部分を手伝えれば満足とする----ペンキ塗りとか、サイズを決めてバルサの木を切る。どう?

近くに大学で航空学を教えている先生も見つけたけど、こんな酔狂なことに肩入れする人は----やはりいなかった。

残念。費用もかかることだしね。

[第45回鳥人間コンテスト2023] 2023年7月29日・30日に滋賀県彦根市の琵琶湖東岸で行なわれた。

滑空機部門の優勝は 「Team 三鷹茂原下横田」で飛距離は 460.76m!

人力 プロペラ機部門の優勝は 「BIRDMAN HOUSE 伊賀」で 飛距離は69682.42m!

そういえば、その昔「アメリカ横断ウルトラクイズ」という番組があって、あれにも子どもと一緒に出てみたかったな。

「ニューヨークに行きたいかぁ!」の番組。いつの間に年齢制限を超え、番組そのものも無くなってしまった。

8月31日

8月31日

近くに親子連れの熊が出たらしい。今の時期、サツマイモが大きくなるし、人間の食べるトウモロコシの味が乗ってくる。

牛の飼料用のトウモロコシ(デンドコーン)は、炭水化物含有量が多いが、あまりおいしくない。熊はそれをちゃんと知っている。

知人が細道を歩いていたら、親子の熊に出くわした。困ったなぁと思案していたら、ちょうどそこにトラクターが通りがかったので乗せてもらい、熊の親子のそばを通り抜けて助かった----なんですと。

わが家も裏庭にアオダイショウ(2m)が現れた。相棒が少し傷めつけて「この場所に来たらダメだぞ」と教え込んで逃がしてやったらしい。らしい----すっかり忘れていて私にそのことを話したのが、三日後。ありゃぁ。その場所を何度も通ったよ。

スズメ蜂が分蜂の時期でもないのに庭を偵察していて、こわい。ガレージにはコオロギが棲みついている。暗くなると草原から秋の虫がすだく音が聞こえてくる。

もうすぐ秋が来ると信じていたい。

デントコーンと那須岳 デントコーンと那須岳

生乳生産量日本一の市。名物の雷が近づいている空。黒い雲が広がってきた。那須岳は右の丸いの。

8月30日 8月30日

この10年以上、シルバー人材センター経由で庭木の剪定をお願いしているMさん(75歳)。5年前から初発ガンに続いて何か所かに転移が見つかったものの、

そのたび手術に勇敢に立ち向かい、何とか仕事を続けられるくらいにまで元気になってきていた。ところが今年、人材センターを病気を理由に退職したらしい。それを聞いてずっと心配していた。

今日の午後、家に突然やってきてくれた。相棒と三人でもっぱらMさんの身体の状態について話す。

何度か修羅場をくぐりぬけここまで来たが、余命宣告をうけた作秋以降、それまで受けていた抗がん剤の副作用ですっかり参ってしまった。

起きられない、食べられない、気力は全く湧いてこない。だるい。

ある日こう気づいた。自分の身体は自分が責任を持とう。もう止めよう。自然にまかせよう。

こう決心し以後病院に近づくことは止めた。今はとても元気になった。なにより自分の身体を自分自身がコントロールしている満足感があり、

よろこびがある。

二人に一人かかるガンは、実はガンそのものの病変による痛みよりも、抗がん剤の副作用の痛みがひどいことに気付いたと言う。

早期発見長期治療。早期発見、晩期発見。これらを比較した数字はエビデンスとしてなかなか出てこない。

早期発見しても晩期発見しても、何年か後の生存率と死亡率におおきな変わりはない-----ある種のがんでは。

われわれ二人、止める決心をしたMさんに、「なかなかこれに気付く人は少ない。良く決心なさいましたね」。

さらにMさん。「治験の実験台になりたくない。医者と製薬会社は癒着している」とも言う。

大学病院は縦割り組織で、自分の病状を訴えても、あちこちに回され、なにも説明されることが無いまま過ぎ不信感を抱いてしまった。

皆が不満を抱えながらも、寄せる圧力に流されている中、自分を信じて立っていようと決断するには勇気がいる。初めて経験する年齢を生きるには、心が揺らぐ。足をすくわれそうになる。

戦って討ち死にするか、自然に任せるか。これは重いテーマだ。年齢を重ねることは、精神が解放され楽になることでもある。早期発見長期治療で苦しむか、与えられた寿命を受け入れて自然に生きるか。戦う10年も戦わない10年も同じ人生の時間を積み重ねたもの。

ここで感心したのは、Mさんの主治医が「お気の済むようになさってください。Mさんの人生なのですから。しかし、これから何が起きようとも、私はMさんの味方です、主治医です。これを忘れないで下さい。いつでもまた受け入れます」

こうおっしゃったことだ。 (参考『患者よ、がんと闘うな』近藤誠著 )Mさん、この本を読んだらしい。

8月30日

8月30日

近所に住む年長の友人(女性、もうすぐ90歳)が、ゆるゆると軽自動車を運転して家まで来てくれた。暑い中あれこれ話す。この友人は3歳下のお連れ合いと、介護離職した息子さん(60歳)との三人で住んでいる。息子さんが介護離職したと言っても、親世代は二人ともとりあえず自分のことはできるくらい元気。現にこうやって車を運転しているくらいだから。

「どうも私の方が夫よりも先に逝きそうなので、誕生日には息子に通帳と現金を渡しておこうかと思う。いざという時には下ろせないから」。

いつも冷静な彼女がそう話すのだから、気持ちは固まっているようだ。地あたまがいい、というのはこの彼女のこと。一を言うと十を理解して、いつもながらその回転の正確さと速さに感嘆する。

でも、「通帳と現金」というが、現金はともかく通帳を渡して息子さんの名義に変更するには必要な手続きがあり、金額によっては生前贈与になるはず。こんど来てくれたら話してみよう。でも私を信頼していてくれるのだろう。私もしっかりしなくてはね。

里山の暮らし750 2023.9.2

ねなしぐさ ねなしぐさ

クズとヤブガラシに、ばさっと覆いかぶさって、わが世の夏を満喫しているのは

「アメリカネナシカズラ・亜米利加根無し葛」 ヒルガオ科

左の大きな葉は「葛・クズ」、右の掌状の葉は「ヤブガラシ・藪枯らし」

強健で知られるこれらの植物を痛めつけるとは、アメリカネナシカズラとはとんでもないつわものだ。

根無し? 根が無い? 無いのです。いや初めは根を伸ばしたのです。

春に発芽するのはまっとうな植物と同じ。根を降ろし芽を出し、10cmほど茎を伸ばして体力が付いてきたころ、このアメリカネナシカズラは、手頃な植物にまとわりつき始める。まとわりに成功したら、寄生の相手から栄養分を搾取し始め、以後らくちん街道まっしぐら。おもむろに地表

から伸びる茎を切り落とし

、もっぱら他者依存の暮らしを繰り広げていく。

自分で自分を養わなくてもいい----つまり光合成をする必要が無いので、画面にあるように茎が緑色をしていない。薄い緑とも茶とも付かない色で、見るからにエイリアンっぽい。

「寄生するってラクチン。葉緑素?そんなもの持たなくたって平気。栄養はもらえばいいんだから。葉っぱ?そんな無駄なものは付けない。ニートかって?そうかもしれないが、

自分なりの考えがあってのこと。このまま寄生した相手に絡みつき過ぎて、枯らしてしまっても問題だからな。あのいかにも綺麗な花を咲かせている藤を見てみろ。絡みつき絞め殺してしまった楢の木が、あそこにある

。見えるか。托卵するカッコウだってそうだ。自分の卵を産み過ぎて托卵相手が命をつなげなくなったら大変だろう。これでも自重しているんだ」。

夏の終わりには花を咲かせ、来年に向けて虎視眈々。狙うは世界制覇だ!----そうもいかない。

寄生先を痛めつけ絶やすことは出来ない。共存するためにどこかで自制しているように見える。

だからか、ある一定の量の繁殖を見たあとは、それほど殖えてはいかない。

デラシネ。根無し草。

生まれ故郷を出て結婚し、新しい土地に住まいを建てて暮らし始めた。でもその土地に根差して暮らすのはなかなか難しいことだった。

元からその地に住んでいた住民と新住民の間には越えられない溝のようなものが横たわっていた。その大阪からまさかの東北の入口への移住を人生後半になって果たそうとは!

気候風土、言葉、生活習慣などの違いから、移住してきたことにふっと違和感を覚えることがある。私が住むべき場所はいったいどこだったのだろうという不安にも似た心持ちになることがある。

那須の大地を耕し、日々の糧を得る真っ当な暮らし方、先祖代々の命を受け取ぐ人たちの生き方を見ていると圧倒されそうになる。

太い根っこが足の下に透けて見える。私は農耕民族の血を濃く引いているらしい。地面に足を付けて耕す人間のたくましさよ。人生の醍醐味とはこのことか。

すぐ上の姉。

生まれた家で成長し、他の兄姉妹は家を出ていったのに、母親を看取り、運命の巡り合わせで恋に落ち、そのまま役場勤めの実直な男性と結婚した。実家のすぐ隣に家を建て、その後父を看取り、三人の娘を育てあげ、今は弱ってきた夫の面倒を見ているようだ。

ようだ? 姉ともこんなに離れて暮らし、父親の葬儀以来会っていない。会えない。人のために尽くし続けた姉は、根っこをしっかり産土に降ろしている。その姿はまぶしい。

里山の暮らし749 2023.8.29

思い出に浸った一日 馬の背を分ける雨をついてでかけたのは 思い出に浸った一日 馬の背を分ける雨をついてでかけたのは

8月20日。40年前に足かけ3年間滞在した南米の思い出に浸った一日。どこかへ出かけるのは久しぶり。いやでもテンションが上がる。

高山さんちの音魂祭:

https://www.pentagrama.jp/%E9%9F%B3%E9%AD%82%E7%A5%AD-1/

主催なさる高山直敏さんは、独学でケーナの演奏を学び、ついにはプロとして活動なさり、国際的にも活躍なさっているケーナ奏者だ。ギターやチャランゴ、サンポーニャなどの南米民族楽器も得意になさっている。その腕前はアルゼンチン最大のフォルクローレ音楽祭「コスキン」に日本代表として4回出演を果たされたほど。

20年前から当市に住まいを移すと同時に地域で教室も開き、当市の小中学校でケーナ演奏の授業を担当なさっている。

今日は地域の南米ファンのお祭り。 舞台の右には箒川が流れていて、川風が通り過ぎる。

みんな仲良くて楽しそう。

演奏された曲目は「コンドルは飛んでいく」「花まつり」「南へ」「バイレシート」など。おなじみの歌。

日本でも「アルゼンチンのフォルクローレ音楽祭」に似た催しがあるのを知る人は少ないが、毎年秋に日本全国からフォルクローレファンが集まって大々的な音楽祭が開かれている。

今年はコロナの影響ですでに8月に開催された。

Festival Cosquín en Japon.

コスキン・エン・ハポン < https://www.cosquin.jp/

>

今年の塩原での「高山さんちの音魂祭」には、日本のコスキンの地、福島県川俣町から小中学生たちが訪ねてきてくれた。

演奏そのものは素晴らしいものだった。何よりも「みんな可愛い」。天使の輪が光り、ほっぺはピッカピカ、一生懸命演奏してくれる様子見ていると涙がこぼれそうになる。最年少の6歳の女の子が疲れたのか演奏中にふわぁっとあくびをした。こんなこともまた可愛らしい。

アイスキャンディー屋さんがやってくる むかしむかしのはなし アイスキャンディー屋さんがやってくる むかしむかしのはなし

夏休みにもやや倦んできたけだるい午後。姉妹でグタグタしている所に、遠くから「チャリーン、チャリーン」と鈴の音が聞こえてくる。

すわ!と「つっかけ」を引っかけ大金10円を持って、お皿を手に飛び出していく。日焼けしたアイス売りのおじさんがお皿に「ホイヨと」言いながら2本、アイスキャンデーを載せてくれていた。冷凍技術が未熟だったのだろう、みるみる融けていくキャンディーを惜しみ惜しみ、しかし急いで舐め取るように食べていたものだ。

冷蔵庫が家に入ったは、そのあとのこと。昭和30年代のお話しです。

アイスキャンデー屋さんが

「昔と同じようなキャンディを作っているが、この暑さで売れに売れて生産が追いつかない」と話しているニュースが流れていた。

丸顔のおじさんはげんなりした顔をして汗びっしょり。おまけにキャンデーの包み紙が「しんぶんし・新聞紙」だったのには驚いた。きっとフェーン現象で暑い、というニュースを載せた新潟新聞だったと思うな。

おじさんは新潟弁を話していて、新潟では連日39℃の灼熱の日が続いているのだから。

「朝の涼しいうちってなあに、おばあちゃん」

8月21日付毎日新聞、川柳欄 「朝の涼しいうちってなあに、おばあちゃん」

8月21日付毎日新聞、川柳欄

「涼しいうちに宿題をしなさい」。母親から言われていた。ところが暑くなってからぐずぐず、8月も終わりに近づいてから夏休みの宿題をしていたのが私。8月中旬までには終えていたのが相棒。その性格の差が

ずっと続いてきたわが家。

ところが最近これが逆転しつつある。せっかちで予定を立てて突き進む私と、何とかなるとバイアスをかける相棒と。

この組み合わせはなかなかむずかしい。

里山の暮らし748 2023.8.24

なぜシミができたのだろう

なぜシミができたのだろう

裏で良かった 裏で良かった

さいわいパジャマの襟の裏側だったから、そのまま使用は継続----着てもらっているが----どうにも気になる。

洗濯機に入れるまでは、何も見られなかったのに、取り出して見ると画像にあるようにシミができていた。

同じ事がシーツの端にも起きていた。隠れる場所なのでなんとかごまかしているものの、どうにも気になる。

どうやら理由はこうらしい。

干す前に日焼け止めを塗り、その手で洗濯を始めた

直前に風呂のしつこい汚れに「塩素系漂白剤」を使った。それがどこかに残っていた。

この二つ、一緒になると茶ピンクのシミができるらしい。

リカバリーするにはどうしたらいいのか。あれこれ調べて分かったことに、衣類そのものが茶ピンクに染まったのではなくて、衣類に付いた日焼け止め成分が変色しているだけらしい。だからその成分を取り除けば元に戻る、とあった。

1) 洗浄力の高い濃縮タイプの洗濯用洗剤を使ってもみ洗いする。

2) 40℃くらいのお湯1リットルに酵素系漂白剤10gを溶かし、つけ置きする。

やってみましたね。しかし元には戻りません。

塩素系漂白剤には次亜塩素酸ナトリウムが含まれていて、日焼け止めの紫外線吸収剤と反応したらしい。

この夏で終わりにするパジャマだからもういいか。でもね、理由が分からなきゃ、心のどこかがぐずぐずするではない?

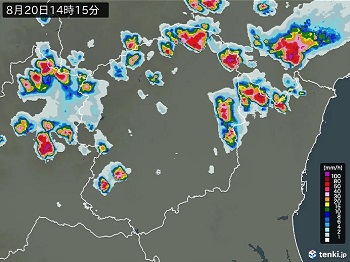

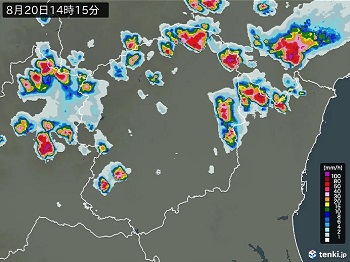

馬の背を分ける雨 馬の背を分ける雨

気象庁のHPから拝借しました。 気象庁のHPから拝借しました。

塩原温泉からの帰り道、片道たったの18キロの道のりなのに、空が一面暗くなったと思ったら、ざあっと振り出した。その雨を抜けると青い空。黒い雲から青い空まであっという間だった。なのにまた黒い雲の下に入る。これを2回も繰り返したのだから、馬も驚く天気の変わり身の早さだった。

この一週間と言うもの、朝と言わず昼と言わず、勿論夕方にも「夕立」が降る。雨のあと湿気た空気が残って不愉快な思いをするか、急激に温度が下がって冷気が入ってくるか。それはお天気の神様の思し召し

しだいだ。

今日の夕立は、かろうじて夕立と呼べる時間にやってきた。

そのあとは25℃にまで気温が下がってきて、今夜は過ごしやすいはずだ。秋の虫が集く声も聞こえてくるだろう。

あと2週間!2週間の我慢だ。

そうするときっと秋がその後ろに控えているはずだから。

里山の暮らし747

2023.8.20

この一週間は

猛暑もうしょ亀のように この一週間は

猛暑もうしょ亀のように

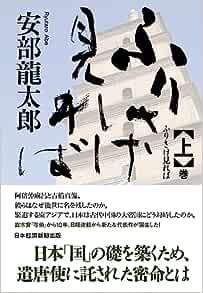

『ふりさけ見れば

上・下』 安部龍太郎著 『ふりさけ見れば

上・下』 安部龍太郎著

← 熱帯雨林から

お借りしました。謝謝 ← 熱帯雨林から

お借りしました。謝謝

『日本経済新聞』に掲載されていた安部龍太郎の『ふりさけ見れば上下』。掲載時は「毎朝読み続けるなんて、かったるい」などとうそぶき、「単行本になったら注文するから」と、読みたい気持ち、面倒な気持ち半々で過ごしてきた。 この気の短さはいくつになっても治らない。

掲載が終わったのがこの春の初め。単行本がようやく手に入ったのがこの8月。

外は暑い、本も厚い。しかし家籠りに快適な状況ではある。

アジアの一国家としての土台を築き上げようとした奈良時代の日本を、中東、東アジア、ユーラシア大陸のどこに位置付けるか。

律令制度をいかに日本に根付かせるか。仏教の教えで国を統治できるか。こういうことがテーマだった。

初めに、遣唐使はなぜ派遣されるようになったのだろうか。その目指すところは:

律令制度を導入し法治国家として立つため。仏教の教えを極め、国家安泰の重要な理念とすること。威信を示すために唐の長安にならった都を築くこと。国史を著し、日本の天皇の起源を示し、その正当性を主張すること。

なるほど。先年白村江の戦いで敗戦を喫した日本は、朝鮮半島の侵攻と唐との関係に苦しんでいた。

そこで唐との関係強化を目指し派遣されたのが、阿倍仲麻呂と、政治家でもあり学者でもある吉備真備。阿倍仲麻呂は日本人で唐の官吏登用試験「科挙」の進士に合格した

逸材。その仲麻呂と真備の組み合わせで話が進んでいく。

(阿倍仲麻呂は百人一首の歌「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」として知られている人物。)

大唐帝国ではこう考えられていた。

「主権は天命によって禅譲される。それを証明するのが史書の存在。極端に言えば史書が無ければ主権も存在しない。」

日本の史書『日本書紀』を唐に差し出し、唐の史書との整合性を認めてもらおうと努力するが、細かい点で齟齬をきたす。日本が唐の冊封国(つまり従属する国)であるためにはこの条件を満たすほかない。

そのためには何をすべきか?阿倍仲麻呂が帰国せずに唐での出世=権力を手に入れるために、何をしたか。

日本の天皇制の由緒を証明するために、なされた努力のあれこれ。そこへ玄宗皇帝と楊貴妃、安史の乱を起こした安禄山、詩仙・李白、詩聖・杜甫、

詩仏・大維と言った詩人たちが登場する。

日本での天智天皇、天武天皇系統の争い、藤原氏の専横、仏教と神道とのせめぎ合い、時代はどう流れていくか。最後まで読者を引っ張りその世界に惑溺させる、2012年の直木賞受賞作『等伯』に続く大作だ。

大唐帝国の文化、政治制度を学び、日本に導入しようとする努力には、いままで詳しく知らなかった内容が多く、読みごたえがあった。

ああ、しかし、もう読み終わってしまった。阿倍仲麻呂ロス。明日も暑いだろうに。

追記

1)作家とは罪作りな人間だ。書かれている内容が、史実に基づいていると錯覚してしまいそうになる。これはあくまでも安部龍太郎の頭の中で組み立てられた壮大な歴史小説であり、エンターテインメント性の強い作品なのだから。ミスリードされる危険もある。それに、読者にサービスしている

部分がいくつかあると感じた。登場人物のキャラクターを際立たせるにしても、その場面が必要だったか。唐側の玄宗皇帝、楊貴妃の気質、能力、性格などがもうひとつ読み取れなかったのが残念だった。

2)阿倍仲麻呂がミラーメモリーの持ち主で、体術を会得していたという設定は面白い。

3)阿倍仲麻呂と同時に科挙・進士に合格した大維の、政治的な活動もさることながら、著した詩に興味がある。

下は詩仏・大維についての記憶より。

陽関 西域への入り口 大維の石像 足元に

下の詩が刻まれていた

詩仏・大維の『送元二使安西』(げんじのあんせいにつかいするをおくる)

陽関は今の甘粛省にあって西域に通じる関所。陽関の向こうは荒野。高みから西域へ通じるシルクロードが東西に伸びているのが見えた。(2019年3月 陽関を

訪ねた。

)

渭城朝雨浥軽塵

客舎青青柳色新

勧君更尽一杯酒

西出陽関無故人 |

渭城(いじょう)の朝雨(ちょうう)軽塵(けいじん)を浥(うる)ほす

客舎青青柳色新たなり

君に勧む更に尽くせ一杯の酒

西のかた陽関をづれば故人無からん

この漢詩。高校生の時にならった。ずいぶん昔の話だ。 |

8月12日 釣鐘ニンジンの初花 8月12日 釣鐘ニンジンの初花

先日のポストカードに、北十字星が描かれていたのを思い出す。

賢治が『銀河鉄道の夜』に書いたのは、

ー つりがねさうか野ぎくかの花が、そこらいちめんに、夢の中からでも薫りだしたといふやうに咲き ー

内村鑑三に師事したキリスト教徒の斎藤宗次郎と交流があり、キリスト教に影響を受けていたた賢治がこの花に惹かれるのも無理はない。

この釣鐘ニンジンの花柄や葉は、十字架のように輪生する。

釣鐘のような薄紫の花が丘を吹き抜ける風に揺れて、「りんりんりん」と鳴る。

(背景はユーパトリウム。やはり薄紫の花をみっしり付ける。)

夕方、あまったブルーベリーでジャムを作った。山椒の実を冷凍庫から出して、ちりめん山椒を一緒に作っていたら、暑いこと暑いこと。ジャム作りは夏には向いていない。

8月11日 8月11日

相棒の長兄の初盆に向けて、お供物をお送りした。

電話で義姉と少しだけおしゃべり。何しろこの日、実家のあたりは気温が39℃にまで上がった。エアコンの効いていない廊下にある電話器では長話はできない。

「すこし落ち着きました。面会も叶わなかった入院時よりも、こうやってお骨を家に迎え入れて安心。

夫と二人、あれこれお話ししています。」

「夫の傍で読書をしていてときどき様子をうかがう。そういう静かな時間が与えられたことに感謝しています。」

傾眠状態が続いた数年間も、平穏な精神で介護をしていた義姉は、以前こうも言っていた。

義姉は、夫を心底愛していた、尊敬していた、大事に思っていた、頼りにしていた----こんな言葉では追いつかないほどの感情を持っていたらしい。面会もままならぬ期間が長かったけど、ようやく大事な人が自分の所に帰ってきてくれた。そんな

義姉の喜びを感じた短い電話だった。

8月10日

8月10日

朝5時起床。二人で草取りに精出す。いい具合にほおずきが色づいてきた。青じそが繁茂するなか、長い茎をもたげ尖った果実の先っぽを揺らしている。丸い実

の中身をつまようじでつついて取り出し、口に含んで鳴らす遊びをしたのはいくつぐらいのことか。中身を取り出すのに根気がいるし、なかなか鳴ってはくれない。上手に鳴らす姉たちを羨ましく眺めていた。

いま、あの時の根気はない。

里山の暮らし746 2023.8.14

年若の友人からのお見舞い 手書きのポストカード

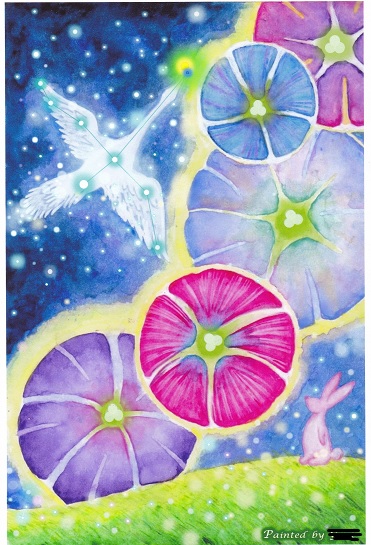

年若の友人からのお見舞い 手書きのポストカード

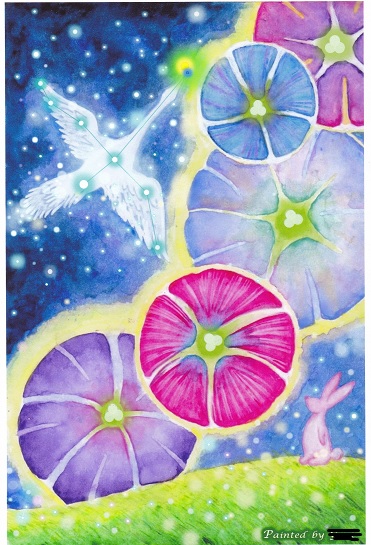

|

白鳥座とうさぎ?

賢治の銀河鉄道のワンシーンのようだ。

色鮮やかなあさがおが日本へ渡来したのは、奈良時代の終わりで、遣唐使が種子を薬として持ち帰ったものとされてる。漢名は「牽牛子(けにごし、けんごし)」

種には強い下剤作用があり、薬用植物として利用されてきた。葉にも毒性があり、細かく切って不潔な場所に撒くと毒虫退治になるらしい。

『万葉集』で「あさがお」と呼ばれているのは、桔梗や槿を指していると言われている。

『万葉集』の植物 あさがお

< http://kemanso.sakura.ne.jp/asagaho.htm >

|

家から500mほど下がったところに住む、二回り若い友人が、とことこ歩いて暑中見舞いのカードを持ってきてくれた。

彼女はピアニスト。保護猫3匹とともに暮らしている。こういう絵を描く繊細な神経を持っているののに、朝4時起きして、「ガソリン草刈り機」を振り回して草刈りをするという気力も持ち合わせている。その生活力には驚くばかり。

若い気力を分けてもらおう。お礼にブルーベリーと今年の貴重品の杏ジャムをお持たせ。ありがとう。うれしい。

一回りして夏茗荷を集めてきた。

どうやって食べようか。茄子と一緒に漬けようか、佃煮にしようか、おつゆの実はどうかな。

里山の暮らし745 2023.8.9

アン〇〇さん。これが「あんにんご」の実です。(杏仁子)

アン〇〇さん。これが「あんにんご」の実です。(杏仁子)

バラ科ウワミズザクラ属の落葉高木。日本名は上溝桜 別名ハハカ(波波迦)。

< https://youtu.be/JveiVp7sa-M >

この春、開花が遅い山桜の花さえ散った後に、林で咲いている花穂の長い白い花が風に揺れている様子を日記に紹介した。

(4月29日の記録 724番)

プリンスエドワード島に咲いている「チョークチェリー」によく似ていると書き足したら、アンのお仲間のアン〇〇さんが、「この花の果実が熟すとあんにんご。お料理に使います」とのお便りをくださった。

動画にあるような若い花穂と青い実は、塩漬けにすると美味しいとあるし、熟した実は果実酒にすると、あんにんご酒として利用されるらしい。何と珍しいこと。

このあんにんご(杏仁子)。かの三蔵法師が、仏教の経典とともにこのあんにんごを求めて旅したとの説があるくらい効用あらたからしい。

料理にはどう使われるのだろうか。小さい実なので、酒の肴やアクセントとして利用されるのかもしれない。アンの世界では良く知られている「レッド・カランツ」も、ほの赤い実やまだ緑の実をヨーグルトやアイスクリームのトッピングにするから、コース料理のどこかのタイミングで出されるのだろうか。

食べてみた。小さい赤い実を食べてみた。

杏のようにやや酸味のある味に加えて、柑橘類の爽やかな香りがほのかにする。コクがある。いかにもこの味は、料理と料理の間を橋渡ししてくれそう。

エノキ・榎の茶色く熟した実の味にも似ている。

貴重品のこのあんにんご。「あんにんご酒」を拵えてみよう。

ブルーベリー ブルーベリー

今朝も5時起き。お日さまが出る前にベリー摘みをする。コーヒーの実のように、順々に熟してくるので、毎日収穫しないといけない----眠い、暑い、いやになる。

近所の友人知人に配って歩き(ブルーベリー外交)、ジップロックに入れて冷凍している。もう35キロ近くになるので、冷凍庫がパンパン。外にはまだまだ収穫を待っているブルーベリーの木が何本も残っている。ああぁ。

おまけに、去年収穫したブルーベリーが、冷凍庫に10キロあまり残っている始末。ああぁ、困った。

飛んで火にいる夏の虫 飛んで火にいる夏の虫

スズメバチ。

何も洗濯紐の間に突進しなくてもいいのに。キミはイノシシ年生まれ?下の尖っているのが毒針。

里山の暮らし744

2023.8.4

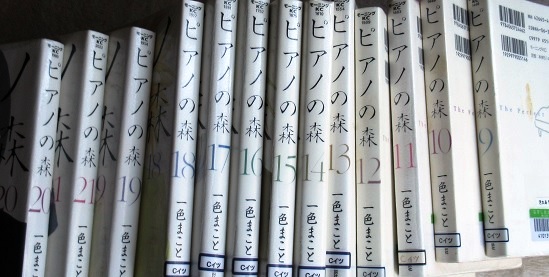

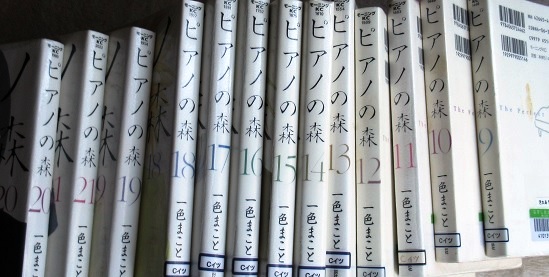

どっぷりと『ピアノの森』に浸る 一色まこと作 講談社刊

どっぷりと『ピアノの森』に浸る 一色まこと作 講談社刊

全26巻のアニメ本。一つの巻を10分のスピードでめくる早業で、4年ぶりに「一ノ瀬海」の世界にはまった。

この酷暑の日々にはこういう漫画(アニメ?)が救いになる。

アニメからショパンの世界が広がっていく。一ノ瀬海のピアノの音の一つ一つが立ちあがってくる。真珠の玉が弾けて転がっていく。

歓楽街「森の端」で生まれた私生児の一ノ瀬海。森の中に打ち捨てられていたピアノと出会い、過酷な環境のもと、ピアノと共に成長していく。稀代のピアニストだった阿字野壮介に師事し、世界的なコンクール・ショパン国際コンクールに挑戦する---。

NHKでアニメ放送されたのが2019年秋のこと。演奏者にあの反田恭平をはじめ、世界一流のピアニストを登用しているので、その魅力も大きかった。実際にワルシャワ・フィル・ハーモニーと共に録音されたのだから、その音を耳にするだけで遠くに心が飛んでしま

っていた。

勿論アニメは録画してあった(過去形なのが悲しい)。眠る前に部屋の明かりを消し、ベッドの中でコンクールの場面のピアノの音を聞く。これが日課だった。

ところが、ある日。起きた、うっかり「全消去」を押してしまうという悔しいできごとが。(後略)

2022年その反田恭平が、ショパン国際コンクールで2位を受賞した。

外は灼熱の日。けれど心はワルシャワのワジェンキ公園の森の中。YouTubeで、ピアノを聞くのが新しい日課になった。

アニメに出てくるポーランドの祝い歌はこんなの:誕生日などに歌われるようだ。

Sto

Lat

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam

Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją, żyją nam

Niech żyją nam!

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam

Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam

Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyją, żyją nam

Niech żyją nam!

続く |

100年

100年100年 生きさせて

もう一度もう一度 生きさせて

生きさせて

100年100年 生きさせて

もう一度もう一度 生きさせて

生きさせて

続く |

【追記】

2022年10月、ショパンコンクールで4位に入った「小林愛実」さんの演奏が聴ける。

<

https://youtu.be/-Cv_6WBf3Wg?t=5 > ソナチネ36番を弾いている。

たった4歳で!3歳でピアノをはじめたらしいが、この打鍵力と表現力をどうやって手に入れたのか。脳科学者は、4歳の脳には不可能だと言っている。生まれ変わりでは?という話も出ていたらしい。

反田恭平と結婚なさった。生まれるお子さんは「無量大数」くらいの才能があるのだろう。

ちなみに、3歳の演奏がこれ:

バルトーク エチュード <

https://youtu.be/slOhhaAJNeg?t=136 > 子どもによっては「おむつ」をしてるけど。

* 夏アカネが上がってきた

恐れを知らない子供たちよ。写真を撮ろうとすると、そのカメラや帽子に止まって私の顔を覗き込んでいる。洗濯物を干している指の先にまで止まるのには驚いてしまうけど。その指を動かしても一向に飛び去ろうとはしない。

羽化してトンボになったばかりの若い個体は、身体の色がまだまだ幼く、動作がいかにも陽気で向こう見ずだ。世界が珍しくて仕方ない、というふうに見える。

軒下にジョロウグモが巣をかけているよ、気を付けて!

暑い夏は標高の低い場所から山に登ってくる。 ここも暑いけどね。

秋になると秋アカネになる。 秋になると秋アカネになる。

* うなぎの日 7月30日

『万葉集』の編者と目される大伴家持に、嗤咲痩人歌二首(痩やせたる人を嗤咲わらえる歌二首)というのがある。

・石麻呂に われ物まをす 夏痩に よしといふ物ぞ

むなぎ取り食めせ 巻20 3853

・痩やす痩やすも 生けらばあらむを はたやはた 鰻むなぎを漁とると 川に流るな 巻20 3854

わが家は、今日もうなぎナシの日。あまり好きではないのと、優しくないから。(財布にね)その代わり美味しいお肉でプルコギを作って、と相棒。庭の青紫蘇が盛大にはびこっているので、プルコギを巻いてもいいかもしれない。

里山の暮らし743

2023.7.31

パタパタ 貼り付け 夏の庭

パタパタ 貼り付け 夏の庭

西庭から見る。早々とコスモスが咲いていて、カサブランカが一輪。アルストロメリアが満開で、フロックスが背高く咲いている。女郎花もそろそろ。ガゼボの中にはゼラニューム。手前の木は姫リンゴ。花盛りにはスノークイーンになる。

上の画像の左奥に咲いているカサブランカ。百合を植えるならカサブランカを。強健で病気にかかりにくい。

背の高さが2メートルを越えた。巣箱はグリーン・ゲイブルス。

これは山百合。花こぶしの木の下に芽を出した。 こちらはマルコポーロ。これも強い百合。遅咲き。

アメリカシオン---アメリカと付くのは外来種、移入されたものの意味。 ヘリオトロープ。玄関がいい香りに包まれる。

* 7月24日 上皇上皇后両陛下が来那須。ご静養にいらっしゃった。

先日7月7日、異様なくらい駅周辺に厳しい警護体制が敷かれているのに出くわした。たまたま東京方面に出かける日だったのに、駅に近づけない。新幹線の時間も迫るしうろたえる。警備の訓練だとのこと。元安倍総理の襲撃から一年、皇族を狙ったテロが起きる可能性もあるだろう。

20年前はもっと警備が緩やかだったが。日の丸の小旗を渡され、身体チェックもなく、平気で2メートルまで近づけたのだから。

* この暑さと適当な雨で、庭の草木がいつもの年に見られないほど生長が早い。

朝、起き抜けに窓を開くと、ナラやクヌギの木の天辺を風が渡る音が聞こえてくる。さやぐ----さらさらさらさら。

それもつかの間のこと、朝日を浴びるとともに、樹々は暑さに対して構えるようで、鳴りをひそめる。

ああ、夏だなぁとしみじみ感じる朝。

* ヤギの草刈隊を頼めないわれわれ。相棒が充電式刈払い機を使って境界の草を刈っている。相棒への給油は一日3回、蓄めた電気を遣う自走式、夜にはアルコールが付く。

草いきれが庭に流れ込んできて、青くさい空気にかわってきた。

里山の暮らし742

2023.7.26

ご要望があれば、草刈隊を差し向けます。 ご要望があれば、草刈隊を差し向けます。

3日に一度、朝一番に、道の駅に野菜を買いに行くのが習慣になっている。先んずれば人を制す、ではないけれど、限定品が手に入るチャンスなので、この時はいつも気が急いている。

前方になんだかおもしろい景色が見えてきた。白い動物がうろついているではないか。好奇心のかたまり人間としては

、これは見逃すわけには行かない。

別荘地の事務所の前に、山羊が二匹繋がれて、せっせと草を食べていた。やたらに動物が好きな私、

限定野菜は気になるが、つい車を止めて飼い主さんに話しかけてしまった。

「事務所に頼まれて、山羊に草を食べさせているんです。もしお宅でご要望があれば、二匹の草刈隊を差し向けますよ」

なんと面白い!

一瞬、草ぼうぼうの裏庭でこの山羊たちが草刈りをしている様子が目に浮かんだが、相手は山羊。草ばかりか花の苗や芽を食べてしまうので、ここはあきらめるしかない。

でも未練が残る。裏庭に山羊がいて草刈りをしている姿を思い浮かべてしまう。----楽しいだろうな。面白いだろうな。

無給油自走式草刈機とはこの山羊のこと。

地面から3センチほど残し、上手に食べ進んでいる。ハエがいるわけでも無いのに、右後ろ脚をチャキチャキ動かしながら、短いシッポを振っている。虫がいなくても、「食べるときはシッポでハエを追い払う」というプログラムが組まれてているように思える。では脚は何をしているのだろうか。

かゆい? そして後左脚を使わないのはなぜ? 右利きなの?

<

https://youtu.be/ZUV0DBxxMEI >

じーっと山羊を見ていると、

面白いことに気付いた。一見「目がうつろ」に見えてきたのだ。さらに下を向いて食べていても、目そのものは上を向いている。見かけは目がうつろ、あるいは上目遣いに下を向いているように見えてくる。

こわい。

こわい、あやしい、うつろ、ガン無視、どこ見てる? や―さんみたい

や―さんみたい

よく見ると山羊の瞳孔が四角なのを発見!そうなのか。

ヒツジやヤギなどの草食動物の瞳孔が長四角で横長なのは、周囲を常に警戒しているかららしい。

横長の瞳孔は、カメラのレンズで言えば絞りを搾った状態でも、視野を水平に広く保ち、(

この時は草の生えている地面を見ながら)あたりを警戒しているかららしい。人間と違い草食動物である山羊の目は、それぞれ頭の横についているので、ほとんど360°の視野を確保できるという。

さもないと自然界で肉食動物に襲われる危険があるから。山羊の目は雲台付きの超超広角カメラだ。

でも、どうだろうか。頭を下に向けると上の視野が妨げられない?

これがうまくできていて、なんとヒツジやヤギの眼球は、視野の水平を保つために回転できるらしい!

下を向いて食べながら、目は周囲の状況を怠ることなく常に広い視野を保ちつつ警戒に当たっている、良くできた仕組みなのですね。

そう考えるとヤギの動きがとても合理的に思えてきた。

里山の暮らし741 2023.7.22

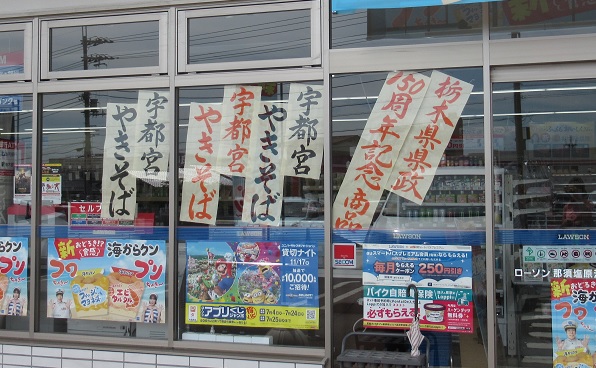

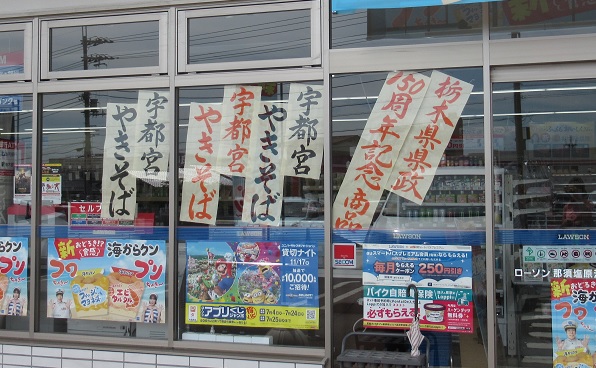

赤や黒の「やきそば」がおいしそう

赤や黒の「やきそば」がおいしそう

「おーぉ」思わず大きな声が出た。

「そば」の字が勢いよく飛び跳ねている。いったい、この元気な文字は誰の手によるもの?

ここはいつものふすまパンを買いに行くローソン清住店の店頭。太く巧みな筆さばき、勢いのある赤い字、のびのびした黒い大きな字。B級グルメの宇都宮焼きそばの宣伝のために貼られている。

いかにも食べると元気になりそう。

悪筆の私など恐れ入ってしまい、羨ましくて----あれ、大阪弁でどういったかなぁ---「涙がちょちょぎれそう」。

ローソンの店長さんの奥さまが書かれたものらしい。食べたことはないけど、一度食べるてみるかな、と思わせてくれる。

「絵描きは字書き」と言うけれど、本当のことらしい。じつにバランスのいい文字の配置だ。

夏の朝食 夏の朝食

ふすまパン(食物繊維がたっぷり)、手作りジャム(ゆず、りんご、あんず、すももなど)、季節の果物にヨーグルト+

ブルーベリーソースをたっぷり。オムレツ(シジミの佃煮と裏庭のニラ入り)と冷ややっこ(青しそ、ちりめんじゃこ、鰹節たっぷり)を日替わりに。

サラダ(野菜いろいろ)、6Pチーズ、無塩のいりこ数匹。

オレンジなどの別腹くだもの。

これを連日相棒がつくる。その時間は私は掃除と洗濯と草取り。

ルーティンだからできるわざ。どれか違うのを作ってみて、と言うと「ふむ」と困った顔をする。なかなか方向転換が難しい固い頭だ。

もうすぐ裏庭に茗荷が出てきそう。

採り残しのブルーベリーを、メジロが狙って群れをなしてやってきている。せわしなく動き、チョロチョロと細い木の枝の周囲を歩き回っている。ぶら下がったり、飛び上がったり、忙しいこと。 採り残しのブルーベリーを、メジロが狙って群れをなしてやってきている。せわしなく動き、チョロチョロと細い木の枝の周囲を歩き回っている。ぶら下がったり、飛び上がったり、忙しいこと。

じっと見ていると目が回る。小さい鳥が小さい口ばしを動かしながら、食べ物にありついた嬉しさに溢れている。

そういえば、左上の鳥の画像は「メジロ」だった。

ハサミ虫を挟み撃ち ハサミ虫を挟み撃ち

あろうことに、冷蔵庫のドアの隙間にハサミ虫(1cmくらい)が入り込んでいた。入ったはいいが、ツルツルする表面なので逃げようとしても逃げられないようだ。

まるで蟻じごく状態。

ティっシュを濡らし、あっちとこっちから挟み撃ち。ハサミ虫を挟んで捨てた。可哀相なんてちっとも思わない。

里山の暮らし740 2023.7.18

平凡に暮らすには日々の戦いが必要になる ---- いつも負けいくさ。 平凡に暮らすには日々の戦いが必要になる ---- いつも負けいくさ。

朝5時半過ぎに起床し空を見る。晴れている。シーツを引っぺがしてモロモロを集め、洗濯をはじめる。

相棒が淹れてくれたコーヒーを飲みながらざっと朝刊に目を通し、図書館へリクエストする本の情報があれば切り抜く。

(切り抜こうと思ったら、即座に。どうして後回しにすると

その記事は行方不明になるのだろう?)

洗濯物を干しあげたその手で、目についた雑草を抜いていく。三日も見ないでいると殖えること増えること。雑草が石のように固い意志を持っているかのようだ。草抜きのコツは目標とすべき範囲をなるべく狭くすること。そうすると達成感を味わえるから。

熟れて落ちそうになっているブルーベリーを、みっつよっつ続けて口に放り込む。朝飯前のデザートだ。

田舎の暮らしはスローライフ、緑の中でゆっくり暮らせる。これは一面は真実でもあるが、20年近くの経験からほとんど幻想

にしか過ぎないと言えようか。自然の中の暮らしは、強欲に手を伸ばしてくる周囲との日々の戦いだ。それが切れ目なく続いていく。

田舎に移住してきた人たちの暮らしの方法は、主に二通りに別れる。

・すべての必要な仕事を外注する、当然費用がかかる。

・なすべきことはできるだけ自分たちでする。----知識も技能も体力も応用力もいる。

我われは後のほうかな、いやそうありたいと努力しているけど。基本は、日常起きるトラブルを自分たちで解決するという姿勢を持てるかどうかだ。

たとえば街の暮らしでは、蛇口が壊れた。家電が故障した、ドアのロックが利かない。こういう時には専門業者を呼び、製造会社に連絡をいれ、保証書を探して互いの整理の悪さを追及したのち、あきらめて新品に買い替えることも多いだろう。

しかし、田舎の暮らしはそれではやっていけない。まず、自分で直せるか試すことから始まる。分解し、ネットを使ってトラブルから脱出す

る方策を探し出そうとする。汎用性のある工具や道具を揃え、必要な機械を調達する算段を巡らす。自分で修理することが前提にあるのだ。ホームセンターをめぐり、パーツを探してみる。そうして最後の手段としてメーカーの修理部門に相談してみる。

樋から雨水があふれ出せば、梯子をかけて落ち葉を掃除し、給湯器や温水器が故障するとトリセツと格闘する。草刈り機の修理や、デッキのペンキ塗りなどお手もの。スズメバチが庭を飛び回り、百足や蛇がのたくり、モグラが花壇を掘り起こす。

これらに対応しつつ草を刈り種を蒔く。ジャムもつくる。かくのごとく田舎の暮らしは忙しい。ヒマを見ては旅にも出かけたい。

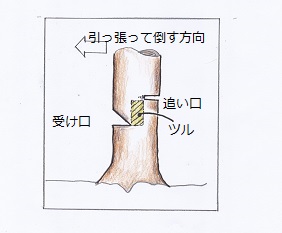

たまに樹を切ったりもする。<

https://youtu.be/b8ebz7KEAqs > そんな暮らしが田舎の暮らし。

自分でするのは節約のため?もちろんだけど、自分で出来ることを自分でやる。これは快感につながるのだ。さまざまな問題に対応し続けていると、次第に知識が積み重なり、修理方法を思いつけるようになる。自信もついてくる。次もやるぞ!とトラブルを待ち構えるようになる。

大げさに言えば自己肯定感?を持てるということらしい。

働き、種を蒔き、育て、花を咲かせる。この一日の積み重ねが一年になる。

では休息の日はあるのか? ある、それは雪の日。庭が雪に覆われてすべき仕事が目の前から消え去った日。

さて、明日の仕事は「断線して通電しなくなった炊飯器の裏ブタを開けてみる」だ。

山百合・ヤマユリが咲いてきた。関西のヤマユリは笹百合・ササユリのこと。匂いがきつくて庭でしか咲かせられない。

*7月7日。長患いしていた夫の長兄が逝った。さまざまな人間関係のなか、田舎の昔ながらの流儀を引き継いだ自宅葬を済ませ、改めて夫との関係性を考える機会になった。

有限であるということ。限りのある時間を共に過ごしているということ。これを身に沁みて感じている。

里山の暮らし739 2023.7.12

黄色くて元気が出るもの のはずが。

黄色くて元気が出るもの のはずが。

びわの実 びわの実

到来もの。小さいころ読んだ坪田譲二の「ビワの実」

を思い出す。戸棚にしまってあるびわの実が月の光をあびてずんずん大きくなる、といった内容だった。あんなに美味しいものがずんずん大きくなると、中の種はいったいどのくらいの大きさになるのかな、と心もずんずん大きくなった、そんな思い出がある。

坪田譲二は岡山県出身。岡山弁でしゃべっていたのだろうな。

あんず あんず

今年はあたり年。生産者さんに連絡を取り、5キロ購入。汗かきかきジャムにして冷凍した。いま冷凍庫にあるのは、柚子、いちご、ルバーブ、すもも、そしてあんず。

ニッコウキスゲ ニッコウキスゲ

標高が430mと低いので、庭のニッコウキスゲはきりっと咲かない。いつもぼんやり。このところの持ち主に似たのか。

スポット君 スポット君

憮然としている、スポット君。近隣で鳴らしたモテ猫だったのに、二日ほどやってこないと思っていたら、不機嫌な顔で現れた。もう子孫は十分残したでしょ、と本来の飼い主さんが「手術」を受けさせて中性になったようだ。

さくら猫になっていた。もうマタタビをチラつかせても反応しない。(耳たぶを見てください。桜の花のようです)

心中お察ししますよ、スポット君。次はご馳走を準備しておくから気を取りなおして。新しい人生だってきっと面白いよ。

里山の暮らし738 2023.7.5

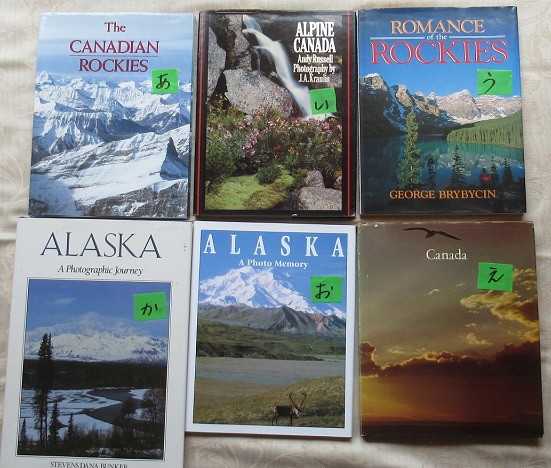

断捨離って響きの悪い言葉だ 断捨離って響きの悪い言葉だ

「断捨離」って濁音で始まり、摩擦音と ri の尖った音が続く。な〜んか感じ悪い。

---となんだか動作が面倒で、梅雨空のように精神がぐずついているようだ。

家の中の整理もゆるゆる進み、大量の本に取り掛かった。

山のような文庫本、文芸作品などは寄付に。 <

http://kishapon.com/ > きしゃぽん

タイ赴任時の本はタイ料理のお店の人に。 南米の本は「南米音楽の会」の人に、

エクアドルの本は「エクアドルの子供の友人の会」に。 <

https://sanejapon.org/ >

それぞれ行き先が決まり、旅立っていった。寂しい----寂しいな。

ここ数日は海外で求めた写真集などに手を付けている。

まず仕分けをし、シリアルナンバーを付け写真に撮る。それを隣町の写真に興味がおありの方たちにメールで送る。その後欲しい本だけを受け取っていただこう。こういう目論見ではじめた。

シリアルナンバーは「あ」「い」から始まって「ゆ」で終わり、それでも足りなくて「A」「B」----と続けた。

(ここで茶々を入れる人あり----あ、い、なのが面白い)(そして左上から時計回りに番号を付けたのもナイス!と)

早速カメラのプロの方から返事があり、「全部欲しい」と。これは天からの贈り物のような言葉だ。一度に片付いて梅雨明けの前にすっきりできそう。お渡しするには古すぎるが、フィルムカメラでの撮影が

、デジタルカメラの時代に興味深い本なのかもしれない。

あちらも忙しい方なので、受け取り方法や時間などを打ち合わせ、この件は一件落着に近づいてきた。やれやれ。

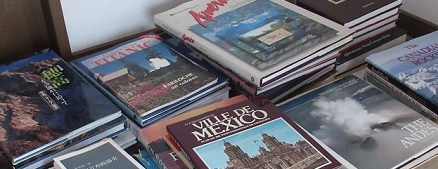

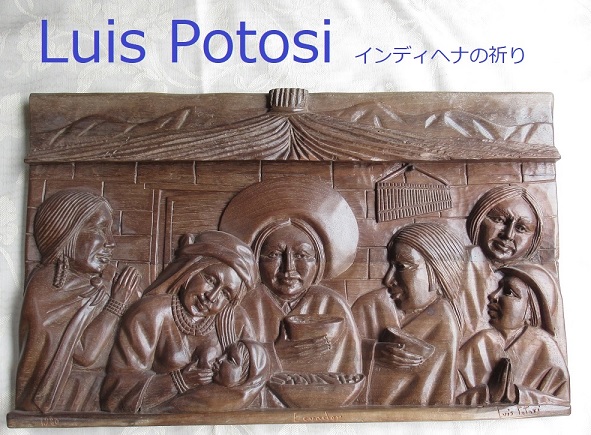

最後に残ったのが、南米エクアドルの木彫作家ルイス・ポトシの作品 (縦36cm 横60cm 厚さ4.5cm)

ロフトの壁にかけていた大物。ほかにスプーンナイフセット、抽象的な木彫りなど全部で大物が4体ある。

1980年代、エクアドルのイバラ市のギャラリーを訪問し、一目惚れで購入し長期間ロフトに保存していた。

この作品はアンデスの先住民の魂を描いたもの。葦で葺いた屋根の下、家族が集まって無事に産まれた赤ちゃんの誕生を祝っている。木彫りの杯に入っているのは、トウモロコシを原料としたお酒「チチャ」で、遠くにアンデスの白い山が見える。乳幼児死亡率がとても高い時代

なので今日はめでたい日だ。

上の作品は作者が中年のころのもの。

詳しくは下記で検索を;Facebookで作品が見られます。

Galería de Arte "Luis Potosí" - San Antonio de Ibarra, Imbabura,

Ecuador.

別れるのは辛いが、こんな大物の行方を早く見届けて安心したい。

里山の暮らし737 2023.6.30

ハンドレベルが欲しいな ---- 母の日まで330日

ハンドレベルが欲しいな ---- 母の日まで330日

朝6時、コーヒーメーカーが点てるポコポコの音を聞きながら、デッキに出て朝日を浴びるのが楽しい。プリミティブな自分に帰れそう。ところが、夏至の時期で太陽はいちばん高いところから光を投げているのに、目の前には緑の壁がそそり立ってい

て光は遠くにある。

四方がこの状態なので、朝日と夕陽の入射角が思いのほか大きい。そのせいで、庭の植物たちが上へ上へと伸びていく。

7月末に咲く百合・カサブランカの背丈など、すでに私の背の高さを越えて2メートル近くまで育ってしまっている。このぶんでは咲いたとしても花を見上げるしかないか。ほかも似たり寄ったり、みんなお日さまが恋しくて背ばかりが高くなる。

空を見上げると丸い。周囲を樹木で囲まれた壺の中から見上げている気分で----壺中天と言ったらいいかな。

目の前には↓こんな大木が聳えたち、視線を遮っている。左は山桜、右はコナラの樹。

普通レンズで全体を撮れない。

いったいどのくらいの高さがあるのだろう、といつものように疑問が兆してくる。

----好奇心の強いワタシ、測りたい、この大木の高さを測りたい。

----どうやる?三角法を使って測ろうか。

必要なものは、左下の画像にあるような「ハンドレベル」と、大木の幹から、測る私の目の位置までの長さ、目の位置から観る大木の天辺を結ぶ直線と、目の高さを水平に延ばした線

との角度。

あ、それから目の位置までの高さを足さないといけない(145cm+デッキの高さ160cm)。あくまでも地面が水平であると仮定してだが。

おそらく20mくらいだろう。

|

デッキの上で目の高さから撮影した。デッキの高さを足すと、地表から3m5cmの地点。東屋の屋根がすでに2.3m。

↑ ハンドレベル各種 森材測量 株式会社マイゾックス HPよりお借りしました。

二番目の小型高度付が7920円。高いようなそうでないような。

母の日はすでに過ぎてしまっていて、来年のその日まであと330日もある。 |

手に入る可能性の少しはある、上から二番目を使うことにしよう。目の高さから樹の天辺をのぞき、角度を測る----昔は分度器を使っていたらしいが、なんと!いまやこんな便利な道具がある。出てきた角度をタンジェントの数字に当てはめ、高木の高さを測る

ことができる。その数字に地表からの私の目の位置の高さを足せばいい。

問題はもう一つ。樹の根元(正しくは幹の中心)から撮影地点までをどうやって図るか、だ。ぞろぞろ、ロープを這わせる。

それともロープを張る?そしてロープの長さを測る。こういう手順が必要だが----暑いな、こんなことをするには。

・タンジェントθ×目の位置から樹の中心からの長さ+私の目の高さ(3.05m) これで樹高がでるはず。

(ホントはね、トランシットという器械があればいいのです。)

(もう一つ、ホントはね、工夫すれば普通の分度器を使っても測れるのです。でもめんどう)

先日出かけたヒメサユリの里 <https://youtu.be/9PPqZ69zBcs>

標高918m 会津の山の中にある。

里山の暮らし736

2023.6.25

ちょこっと座る小さな椅子 リサイクルだけど

ちょこっと座る小さな椅子 リサイクルだけど

材料は元はエアコンの室外機カバーだった木材。

「西側で仕事をしていて休憩する時に座る椅子があればいいのにね。」

こう口走ったのを聞いていた相棒、「木」を使った作業ができる!と大喜び。

午後の暑い時間をものともせず、二日後に手品のように現れたのがこの椅子2脚。

「出来たぞ、どうだどうだ」とは言わない人だから、それとなく裏庭に置いて褒めてもらうのを待っている。

よくできました。今夜はビールかワインか。ドイツワインの白がいいね。

やはり優しい庭の花 うしろには汗だくの日々が やはり優しい庭の花 うしろには汗だくの日々が

カンパニュラがひっくり帰って上を向いている |

メドウスイート バラ科 和名は西洋夏雪草 |

アルストロメリア 原種に近い 強健そのもの |

小町草 虫取りナデシコ 白タイプ 後に赤が |

マツモトセンノウ |

チドリソウ デルフィニュームの一年草タイプ |

花しょうぶ 白がいい |

花しょうぶ 黄色 活気のある色だ |

コマチソウ 虫取りナデシコ |

ドクダミ 今の季節にお茶にする |

里山の暮らし735 2023.6.20

あふちの花が咲いた 優しい色だ

別名栴檀 栴檀は双葉より----あれは白檀を言う

あふちの花が咲いた 優しい色だ

別名栴檀 栴檀は双葉より----あれは白檀を言う

あふち おうち おおち あみのきなどさまざまに呼ばれる 栴檀・センダン センダン科センダン属

『万葉集』の中の歌、

・ 妹が見し楝の花は散りぬべし 我が泣く涙いまだ干なくに 山上憶良 巻5-798

大宰府の長官・大伴旅人の妻は、旅人が九州着任後まもなく死去し

た。左遷に近い形で赴任し老境にある旅人は、押さえようもない悲しみに暮れる。山上憶良は旅人になりかわり、旅人の妻の死を悼み詠んだ。

大伴旅人と山上憶良は仕事上の関係と言うより、筑紫歌壇を形作る刎頚の友として人生を共にしていた。

庭に咲いた優しい色の花たち 庭に咲いた優しい色の花たち

アスチルベ 洋種のショウマ |

フシグロセンノウ 松本仙翁がもうすぐ咲く |

クロタネソウ ニゲラ 種が黒いのです

モンゴメリが大好きだった花 |

オルレア レースフラワー |

アメリカシオン 外来種 強い |

キツリフネ 黄釣舟草 ぶらぶら |

ムラサキツユクサ 午後にはしぼむ |

カワラナデシコ 大和なでしことも |

スウィートピー 雨に濡れて俯いている |

ハブランサス レインリリーとも |

* 新種のルバーブが出てきた。茎まで赤いがそのぶん高い。苺と合わせて一年分のジャムづくり。

これで繊維をたっぷり摂ろう。

*

相棒が『失敗しない家の売り方』を読んで、レジュメを作成中。いずれ事情が変わると(どちらかが病む、再起不能になる)いま住んでいる家を売り、施設に入ることになるだろうから。

*

海外在住時代に興味を持って集めたり、旅行で買い求めたりした本(英語、スペイン語、イタリア語など)。30冊の行先を思案中。南米音楽の集まり、国際交流会、好事家などに寄付しようと考えている。今朝はロフトから下まで降ろしてきた。山の好きな人には『日本の山』『写真集穂高』などをあげよう。しかし重いな。

里山の暮らし734 2023.6.16 母の命日 67年前になる

庭の夏の花 ---- 降れば土砂降り

、集中してくる

庭の夏の花 ---- 降れば土砂降り

、集中してくる

なぜか分からない

。梅雨に入って皆さん外に出られず検索をしているのかもしれない。毎日メルカリから連絡が届き発送に追われている。

梱包材も少なくなってきた。

なにしろ「繊細なカップアンドソーサー」をシロートが梱包する、などど慣れないことをしているのだから、難しくてオロオロする。箱なんてとっくに捨てているもの。

一輪車を押す無骨な指で小さいカップを触っていると、勢いでバリっと割ってしまいそうになる。

気が付いた。ブランドバッグなど持ったことのない私は、モノを欲しがらず、恬淡とした性格なのだろうと思っていたが、以外にモノに執着していたらしいと。

そこらへんに転がっていたモノなのに、いざ荷造りして発送すると「そのモノ」ロス状態が二日ほど続いて、下を向いた心を持て余してしまう。ああそれは

、おそらくそのモノに沁みついていた過去の時間を失う恐れからだろう。

その合間を縫って、一日2時間の草取り。暑い。

今回のお便りは庭の花でお茶を濁すことになりました。お茶を引く、よりいいかもしれないけど。

シャクナゲ |

京鹿の子 |

カミツレ カモミール |

デルフィニューム |

赤いダリア 派手だ |

クサノオウ |

*不思議なことが起きた。相棒が髪の毛をカットしてもらいたくて、新しく通うようになった理容院に電話をすると、 「明日の予約は明日になってから電話してください」。

商売っ気が無いというかどうか。どうもよく分からない。

* 栃木名産の苺が盛りを過ぎてきた。小粒で安いのでジャムを一年分作り置いて冷凍した。栃乙女2キロ、栃あいか

1キロ。栃あいかは果肉がジューシーでそのまま食べるにはいいが、ジャムにするとへたり込んでしまう。やはりジャムには栃乙女で決まり。(1キロだいたい800円から1000円)

里山の暮らし733

2023.6.11

満室御礼 みんな集まってきていっぱいだ!

満室御礼 みんな集まってきていっぱいだ!

庭の四隅、ちょうど東西南北の方向に巣箱をかけてある。入居候補はは人懐こいシジュウカラやヤマガラ。

どうしたことか、今年は入居率100%という驚く結果になった。新しい巣箱は人間に取っては見栄えが良くて庭の光景を引き立ててくれるが、さて、野鳥に取ってはどうだったのだろう。

数年遣い、もちろんそのたびに中を掃除して日光消毒してきた。今年の見かけがくたびれて安アパートに見えてきた巣箱が鳥たちはいたく気に入ったらしい。雨や日に晒されているボロ巣箱が肌に合うらしい。

この巣箱の材料は塩ビの配管、エルボ。

北の対にはシジュウカラのつがいが、西の対にはヤマガラの夫婦が、南の対にはこれもシジュウカラが、東南の対はこれまたシジュウカラが入居して子育て中だ。

↑ これだと、我が家が寝殿造りのようではない?南に池などないけれど。

里山の暮らし732 2023.6.5

ふたつの秋

麦の秋と竹の秋 ふたつの秋

麦の秋と竹の秋

大麦 大麦

遠くにかすかに見えるのは日光の山。大麦がそろそろ収穫の時期を迎えている。那須ではビールの原料として栽培され、ほかに麦焼酎に、麦茶に、麦こがしにと利用されることが多い。戦後の入植時には、小麦ではなくて

もっぱらこの大麦が選ばれていた。現在はともかく当時は気温が低く作りやすかったようだ。

小麦は「地粉うどん」用に植えられている。地元で収穫された小麦を挽いて手打ちにし、うどんにして食す----食べられる小麦、食べる人間の幸せな関係だ。(あっ、上から目線がひどい)

竹の秋 竹の秋

樹木は秋に紅葉(黄葉)することが多いが、竹はこの時期に黄変する。筍が出て生長していくのに栄養分を使ってしまうからだ。

(つまり脛をかじられてくたびれているわけ)反対に秋には今年生まれの筍が一人前の竹となって、生き生きと葉を茂らせる。これを竹の春と言うらしい。

・さやさやと何に落ちくる梅雨入り(ついり)かな

・しゃくなげの咲いて花がら落ちもせず ---少子化日本。しつこく頑張ろうね、われわれ。いや引き時も大切だ。

・会者定離愛別離苦にも青あらし

里山の暮らし731 2023.6.1

四度目の奉公 豆苗の場合は

四度目の奉公 豆苗の場合は 咲いたエンドウ豆 咲いたエンドウ豆

豆苗をひとパック128円で買ってきて、一度目、二度目、三度目と取り入れをし、どうにも発芽が遅くなってきたので、花壇に降ろしてやった。

ぐんぐん伸びてきて、昨日初めて花を見せてくれた。いかにもエンドウ豆の花の色だ。グラデーションが面白くない?

ツマグロヨコバイ 褄黒横這い ツマグロヨコバイ 褄黒横這い

なぜかいつも頭を下にしている。ライトグリーンの羽に黒いスポット、褄に黒い模様が入って、粋でお洒落だ。

歩く時は横に横に。飛ぶときはもちろん翅を広げてぶ〜ん。エンドウ豆の葉に止まって栄養分を横取りしている。

可愛いらしいね。悪者だけど可愛いね。

|

さて前回、アイスランドポピーのつぼみをなぜクリムトみたいと書いたかと言うと。

←クリムトの『接吻』

ポピーのつぼみが開いてくると、クリムトの作品のイメージに繋がってくるから。特に『接吻』に。

周囲に輪郭線を象づくって二人の身体を浮き立たせ、覆い布には長方形と円形の模様が捺染したかのように描かれ、

その中で抱擁しあう男女の姿は、この世から抜け出ていく魂を写し取るかのように美しい。

足元には花畑が広がっている。

女性の覆い布からじゅずつなぎになって何かがこぼれ落ちている。黄色、きいろ、黄色い珠。

そこは崖っぷちなのかもしれない。ひざまずいている女性の足先は、身体を支えきれずに 今にも崩れ落ちそうだ。

法悦と退廃、直情と陶酔、その後に来るものは何か。

アンバランスに、不安をかき立てられる。 |

ウィーンに今も残る路面電車を乗り継ぎ、ベルヴェデーレ宮殿オーストリア・ギャラリーへ行く日は、朝からふわふわと落ち着かない気分だった。宮殿の中をおずおずと進む。目当ての部屋に近づくのが楽しみなような、あるいは怖いような。-----小さいざわめきが胸に湧いてくる。じっと透かしてみると、これは精神が震えているのかもしれない、と思えてきた。

潮が引くように、満ちるように、人々が群れ、ひとりひとりが背負っている感情と共に去っていくのを感じながら、

絵の前に立ちすくんだあの日は、2012年7月15日。生涯の特別な日。

『Kiss』「接吻」で知られている。

グスタフ・クリムト(Gustav Klimt,)作 油彩だが金箔が散りばめられている。

ベルヴェデーレ宮殿オーストリア絵画館(オーストリア・ギャラリー)所蔵。 1907年から1908年ごろ制作

里山の暮らし730

2023.5.26

クリムトになる 夏花壇の準備を始めた。

クリムトになる 夏花壇の準備を始めた。

アイスランドポピーの株をぜんぶ抜いてしまった。

まだまだつぼみがついているけど、このまま湿気の多い天候のなかに咲かせると、庭全体がうるさくなってしまう。

咲いている花とつぼみと並べて----クリムトになった。

(クリムトになった、と表現したら、一発で理解した人がいた。勘がいい。はてこの意味は?)

* グスタフ・クリムト( Gustav Klimt) オーストリアの画家。

里山の暮らし729 2023.5.21

春と夏のあわいに 変わらず花見に出かける日々

春と夏のあわいに 変わらず花見に出かける日々

ズミ 上高地では小梨(コナシ)、小林檎(コリンゴ)と呼ばれている花。

短い間しか見られない。枝いっぱいに咲き乱れる景色に出逢って嬉しいとも切ないとも思える花だ。

タテヤマリンドウ ハルリンドウの高山型変種。標高1500mを超すと那須の山でも見られる。

周辺にはワラビの群落があり気がせく。競争相手がいるとがぜん張り切る私、負けないけどね。

転んでもただは起きない。ワラビをどっさり取ってきて、あく抜き中。左は楢の木灰をまぶしたもの。右は85℃の湯をかけて15分置いたもの。取り出して水に晒し、お浸しに、汁の実に、ちらし寿司に。

高原山 36.92057,139.83633) https://youtu.be/SyaWr27jJWQ

里山の暮らし728

2023.5.19

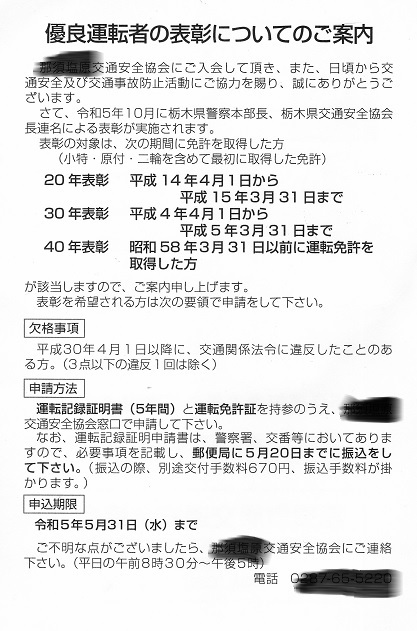

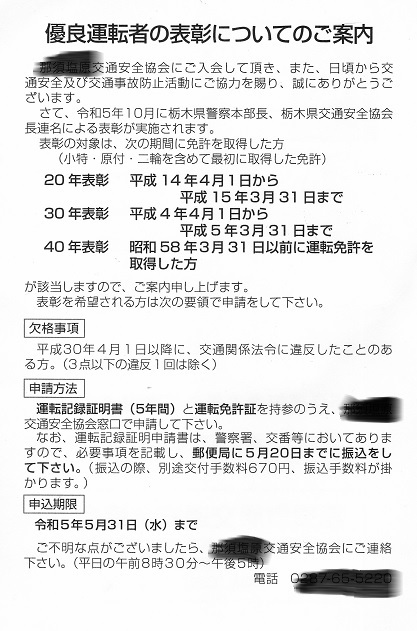

40年間の安全運転 これを肝に銘じよう 40年間の安全運転 これを肝に銘じよう

|

5/9

私は40年表彰を受けられるはず。

しみじみ嬉しい。

表彰状を受け取ろうとは思わないが、こういうお知らせがあったことを覚えておこう。

これからの運転を、事故のないよう、いつも精神状態を安定させ、技術の未熟さを自覚しつつ行おう。

いつも運転席に座ると自分に言い聞かせよう。

よく見る、待つこと、謙虚に。5/10

卯の花が咲いてきた。夏だ。卯の花は農事の始まりを伝える聖なる花。

5/10 相棒の大親友が病に倒れた。

5/11 最後のお花見。峰桜。

5/11 牧草地からひばりの鳴き声が聞こえてくれる。(ベタだ)

5/12 チューリップの球根掘り 5時間も。

5/13 午後から雨なので、食料買い出しに。

沢山買ってきてもあっと言う間に無くなるのはなぜ?

|

『地底旅行』ジューヌ・ベルヌ著 人生で4回目くらいか、読むのは。いちばん初めは小学校の卒業式のあと。小使いさん(と昔は読んでいた、学校のあれこれの雑用をなさっていた。可愛がっていただいた。)にご挨拶に言ったら、部屋においてあったので、座りこんで読みふけった記憶がある。そのせいで帰宅が2時間も遅れてしまった。

印象深くて、その時に座っていた畳が、夕焼けに染まっていたのさえ思い出せるくらいだ。

----16世紀の錬金術師の謎の文字を苦心の末解読してみると、そこにはアイスランドの火山の噴火口から地球の中心に達することができると書いてあった----朝比奈浩治訳 岩波文庫より

地球の内部構造を巡り、学問的議論が伯父と甥の間に繰り広げられる。地質学、古生物学、考古学、天文学、物理学などの知識を背景にして、議論が展開して行く。

1863年のドイツから、アイスランドまでの冒険旅行の行程が細かく記述されていて、さながら旅行記の趣がある。アイスランドに移住、定住した人たちの暮らしとその習慣が解説されていて、ゆっくりしたテンポで進む前半は、後半の冒険への期待をいや増してくれる。

午後は雨。心置きなく後半の冒険物語の世界に浸れる。『失われた世界』はベネズエラ、この『地底旅行』はアイスランドと、地球のさまざまな地域でのジューヌ・ベルヌの想像力には果てがないようだ。

里山の暮らし727

2023.5.13

こどもはどこに座っていたのか。 同類の皆さんへ こどもはどこに座っていたのか。 同類の皆さんへ

『赤毛のアン』第2章にこうある。 (マシュウがブライトリバー駅に馬車でこどもを迎えに行く場面)

“When he reached Bright River there was no sign of any train; he

thought he was too early, so he tied his horse in the yard of the

small Bright River hotel and went over to the station house. The

long platform was almost deserted; the only living creature in sight

being a girl who was sitting on a pile of shingles at

the extreme end.”

村岡花子訳には「ホームのいちばんはずれの砂利の山の上に、女の子がひとりすわっているだけだった」とあるが、田舎に住んで、一輪車で砂利や土や肥料を運んでいる毎日を送っていると、ここがとても不自然に見えてしまう。

砂利に座るとスカートが汚れるじゃない。

ずるずると滑り落ちるよね。

----砂利や砂、お米などを上から盛り上げると一定の角度で安定する。だいたい45度くらいになるか----それはアリジゴクの砂を掘り上げて作る穴の角度にも言えることだ。

アリジゴクの穴の画像を見るとやはり45度くらいか。これ以上急だと上から砂がこぼれ落ちてくる角度になってしまう。

(このぎりぎりの角度を安息角と呼ぶらしい。なにかが崩れないで安定しているときの斜面の角度?)年 アリジゴクの穴(ウスバカゲロウの幼虫

が中にいる。) アリジゴクの穴(ウスバカゲロウの幼虫

が中にいる。)

ではのちのち、グリーンゲイブルスに迎え入れられ、アンと呼ばれるようになった「こども」はいったい何の上に座っていたのだろう。

辞書にはshinglesの意味がこう載せられている。(『新英和辞典』研究社)

・屋根や外壁に用いられる こけら板 石綿板

・集合的に砂利の意味

・看板

・夫人の髪型で刈り上げ

・帯状疱疹 (これはないよね)

砂利そのものは、ぬかるみ道の補修用やコンクリートの骨材として使用されることが多いが、その上に座るにふさわしいモノではないのでは?

プリンスエドワード島は平地で岩や石の産出が少なく、砂利は建築資材として貴重なものだったとの記事を読んだことがあったので、砂利を鉄道で運んできたとも考えられるけれど。

しかし一枚しかない一張羅を着て、緊張した状態で砂利に座るだろうか。

こう考えました。この日の夕方、こどもは砂利の上ではなくて、外壁材(サイディング)や屋根材(シングル)が積んである上に座っているのではないかな?

先日のこと。アメリカ人と結婚しアメリカ在住40年以上の友人が訪ねてきてくれた。(なんと半世紀ぶりの再会だった)その彼女に上記の短文を読んでもらい“a

pile of

shingles”の意味するものを聞いてみた。質問すると同時に

「そりゃ、屋根材が積んであるのよ、それも、これ----すでに腐っているね」と返事があった。

腐ってる、つまり役に立たないから積んであって、これから使う屋根材をこんな風に野積にはしないからだろう。風雨にさらすと伸るか反るかする。これで大工は泣かされる。(ちなみに彼女のお連れ合いは建築家。)

当時も現在も島の木造住宅のほとんどは枠組壁工法で建てられているはずだ。枠組壁工法は百数十年前から実施されていて、現在のツーバイフォー工法に繋がっている。島の写真集を見ると、外壁材は今も木製サイディングが使われており、ペンキ塗装で仕上げているようだ。

肝心の屋根材はウッドシングル(こけら板)で、ホームの端に積まれていたのはこの「寒冷地で育った密で断熱性の良い樹を製材した屋根材」だと想像できようか。

ホームに積んだままにしておいてもあまり品質に変化がなく、変形が少ない屋根材、あるいはアメリカ生活の長い友人の意見に従えば、廃材としての屋根材と想像することができる。

「アンと言う名の少女」のなかにこんな場面があった。パイ家の家が半焼し、部落友人総出で家の修理にかかる。

「なぁに、一週間もあれば仕事は終わるよ」との村人の言葉に代表されるように、この枠組壁工法は古い単純な工法であるからこそ、建築物の一部が欠損しても、基本の技術があまねく知られているので、村人は迷いもなく修理に対応できるということらしい。村人の結束の強さともいえるが、技術が単純化されているからこその動きともいえよう。

すでに孤児院にさえ所属していない子どもが、宙ぶらりんで不安定な精神状態で迎えを待っている。この場面を読むと胸が詰まる。

屋根材だと考えると、かつて家を守っていた、またはこれから家の大事な屋根として働く“a pile of

shingles”の上に座っている子どもの見通しのきかない不安が「ホームの端っこ」に「座って待っている」状態に象徴されていると思うから。

でも、「桜の木を見上げることのできる場所」が、このこどもの大きく広がる将来を予測しているとも考えられよう。自分が依って立つことのできる家を求めている。この場面で切なくて胸が苦しくなる。

(でもね、アン。" La soledad" と" La solidaridad"ってよく似ているでしょう。互いに内包しているのです)

追記1:村岡訳では(旧、新ともに)ここを砂利と訳されているが、土木に関する知識が無い村岡花子さんが、このように訳されたのは当然だっただろう。新村岡訳が「砂利」訳を踏襲しているのは、村岡花子氏への尊敬の念からではないだろうか。

注:あの戦中の言語表現が自由でない時代に、敵性語の英語で書かれた原作を翻訳された村岡花子さんのご努力に尊敬の念を抱いている。昭和の時代のアンの世界は、村岡花子さんが支えられたのだと思う。

追記2:フジテレビ放映 1979年 世界名作劇場『赤毛のアン』第2章 マシュウ・カズバート驚く

(高畑勲が演出(監督)、宮崎駿が作画スタッフとして参画した最後の作品)

この回で、アンは駅舎の外に伸びるホームの端に積まれた「何かわからない物体」の上に一旦腰掛けている。見かけは災害時などに見る「土嚢」に似ているようだ。

中身は砂利かもしれない。

他訳も参照してみよう。

はて、この“a pile of

shingles”とは何を意味したのだろうか。これは作者本人にしか分からない、または同時代の人には説明しなくても通じる暗黙知だったのかもしれない。などと考える喧騒ののちの雨の日曜日。

(屋根材に関しては、ウッドシングル サイディング シングルシェイク などで検索すると実物が見られます)

40年前に購入した原本が、ぼろぼろになってきた----。だから画像の名前はboroboroanne.jpg

里山の暮らし726 2023.5.8

『白い花が好きだ』 新田次郎著

『白い花が好きだ』 新田次郎著

関西新空港を見下ろす高台に住むこと30年近く。瀬戸の夕凪に悩まされた夏、雪は降らず寒くただ乾燥しているだけの冬を過ごしていた人生の前半生に、胸のうちに隠し持っていたのは北の国への憧れだった。

山岳作家で知られる新田次郎の珠玉のエッセイ集『白い花が好きだ』を読むたびに、心が慰められ、さまざまな障害を踏みしめながらも、明日生きようという思いが兆してくる、その自分を大切にしていた大阪の日々よ。

白い花とは、新田次郎の場合は「コブシ」の花か。

那須のコブシの季節はもう過ぎてしまった。

周辺の樹々が薄緑から緑へと移り変わるこの季節には、壺中天のような庭に白い花が咲いている。

初めてのスイスへの旅は2007年だった。

グリンデルワルトからユングフラウヨッホ行きの電車の乗り換え駅「クライネシャイディック」をだらだら登ると、新田次郎の墓がある。

目の前にはアイガーの北壁が聳え、見上げるとユングフラウの白い峰が大きく広がる。そんな場所にひっそりと小さなお墓があった。

(ひそかに願っていること----スイスの山に散骨してほしい)(願うと叶うかもしれない。でもその場面は見られないな) |

|

庭で咲く白い花たち ---- もうすぐチゴユリ(稚児百合)が咲く、大きな朴の花も。

|

|

サンリンソウ キンポウゲ科イチリンソウ属

とても珍しい花。庭にはたった3本しかない。

でも毎年妖精のような姿を見せてくれる。 |

姫リンゴ バラ科

今年の花は特に白味が強かった。受粉木が無いので、実がならない。 |

|

|

ドイツスズラン スズラン亜科

すんなり伸びた葉よりも高く咲く。 |

日本サクラソウ サクラソウ科

|

|

|

| スノーフレーク ヒガンバナ科 |

シロヤマブキ バラ科 |

|

|

| オオデマリ |

ブルーベリーの花 今年も豊作のようだ |

|

|

| ワイルドストロベリーの花 |

ユキザサ ユリ科 笹のような葉に白い花 |

|

|

| ニョイスミレ スミレのなかで最後に咲く |

マイヅルソウ舞鶴草 カナダメイフラワーの別名を持つ

(カナダではね) |

里山の暮らし725

2023.5.4

ウワミズザクラ 同類の皆さんへ

ウワミズザクラ 同類の皆さんへ

プリンスエドワード島で咲くChokecherryによく似た日本の桜 。

バラ科ウワミズザクラ属の落葉高木。日本名は上溝桜 別名ハハカ(波波迦)。

葉は桜のそれによく似ている。秋の紅葉は美しく、果実は甘くて鳥たちの大好物。

天皇が即位して行う大嘗祭の儀式に使う「ハハカ(波波迦)」とはこの木のこと。別名はカニハ.

古事記に由来する。亀の甲羅をウワズミザクラを燃やした灰で焼き、割れた形から聖なる稲を植える田を選ぶ占いらしい。

(骨ト)(諸説あり)(獣骨、特に牡鹿の肩甲骨を使われた、あるいは亀の甲羅を使ったなど)

春が長けて広がる空にこの穂状の花が揺れるさまは、時間を忘れるほどの美しさ。この季節だけの風物詩。

里山の暮らし724 2023.4.29

野原や庭をかけめぐる日々

野原や庭をかけめぐる日々

|

4 月25日(火)

朝7時。

バン!という音がして、カワラヒワが窓にぶつかってしまったようだ。

肩甲骨?の辺りを傷めたのか、首をかしげながらひたすら回復しようとしている。

ああ、申し訳ない。こんな林の中に家を建てて----。

なんとか元気になって。

30分後に飛び立ったカワラヒワよ。またおいで、窓に気を付けるのですよ!

|

|

4月24日(月)

今年初のバターカップスの花。

花びらにでんぷんが含まれているので、日に当たるとピカピカ光る。

庭一面に発芽するが、そのままにしてはおけない。間引いて残った苗がこの個体。

白い花はスパニッシュブルーベル。増えて困る花。

|

|

4月23日 (日)

裏庭のつつじが咲いてきた。昨秋しっかり剪定したので、丸くこんもり花をつけてくれている。

ところが、南庭でサツキも花が咲いてきた。

いつもの年は

ツツジ----レンゲツツジ----サツキ

この順で咲くのに、おかしい。

4月初旬の異様な暑さが影響したのだろうか。 |

|

4月23日(日)快晴

ご近所の友人夫婦がお花見にいらっしゃった。

デジカメで動画を撮り、それをYoutubeにアップし、遠く離れたお孫さんに見てもらった。

そのあと、ネットに顔が出るのはまずいから、すかさず削除する。

(携帯と携帯を繋ぐ----電波の状態が極端に悪いので無理なのです。) |

|

4月22日(土)

山菜採りの楽しみが始まった。

シラキの上に乗っているのは貴重品のタラの芽。この土地は昔の入会地なので自由に出入り出来る。

道の駅に出荷できることを覚えた農家の人が、根こそぎ集めていく。

そうはならじと、目を「鵜」「鷹」「皿」に変身させながら集めて歩いた。

庭の周囲を100m回って収穫はこの通り。今夜は天ぷら、残ったら軽くゆでて佃煮に。

それから友人におすそわけ。 |

充電できるベンダーのようだ。 |

4月21日(金) 海軍カレーの日。

朝方、夢うつつで考えた。首都直下地震や富士山の噴火が起きたら、どう行動したらいいのだろうと。

2021.3.11 幸い前日にすべての油タンクを満杯にしていたので、あの地震が起きた直後、停電している町を走り「食料調達とカセット

ガスの補充」をして回った。

市内のスーパーは、ガラガラだった。

しかし首都直下地震や富士山の噴火となると、事態は大きく変わる。朝食を摂りながら二人で「あれこれそれ」をしないといけないだろう。そうだ、などと話した。

何しろ、大きな地震を二度も経験したのだから。用心深くもなる。 |

里山の暮らし723

2023.4.25

桜の箱がいっぱいになった ---- 最後の桜はやまざくら

桜の箱がいっぱいになった ---- 最後の桜はやまざくら

毎年、目に焼き付いた桜の景色を心の中の箱にしまっておく。今年の箱はもう一杯になっってしまったようだ。

3月27日以降、お弁当を持ってでかけること8回。その中での上位は先日アップした那珂川沿いの枝垂れ桜。それと下の画像の桜並木と川の土手。(24日÷8回

=約3日。三日に

あけず出かけたわけだ。あきれた)

ここは那須連山の東側の白河市の郊外の村「西郷村」で、平成の大合併でも「村」で居続けた西郷村の意気や良し! 周囲には福島県の福祉関係の施設や支援学級の合宿所が点在し、就職支援の訓練所がある。

流れる川は阿武隈川の上流に当たる堀川。セキレイやヒヨドリが水浴びにやってくる場所。

堀川親水公園 福島県白河郡西郷村(37.13421399702117,

140.12158592241903)

(上の数字をGoogle Map の検索窓に入れると地図が見られます。)

ほとんど人が通りません。でも寂しさは感じません。

東北に向かって広がる青い空と、のびやかな山容のおかげでしょう。

川沿いに染井吉野が咲き並び、上流に向かって歩くと、次第に開花が遅くなってきて桂の並木が現れた。染井吉野の並木との間から、遠く残雪の那須連山が見える。この状況はわれわれの心に沁みとおる景色だ。

川沿いの親水階段の中腹に腰掛け、お弁当をつかう---桜の木の上でカラスが羨ましそうに鳴いていた。

4.19 最後の桜はやまざくら。

裏庭の二本の山桜の木。4月の暑さのせいかいやに色白の花が群れていて、下から見上げるとため息が出るほどの美しさ。

・美しくほろびることの前兆か山のさくらは輝きを垂る

楚々と咲く山桜。桜の中で山桜が一番好き。捻じれながら開く葉のかわいいこと。

葉っぱの布団にくるまれて、ぬくぬく。どんぐりたちに比べても早々と芽を出してきた。去年の種から発芽した山桜の芽、当歳の桜。

でもこのまま生長は出来ない。一斉に発芽するほうが数年間は生育が良い。しかし次第に兄妹たちの競争が激しくなり、淘汰されていく。この赤ちゃん桜の芽が大きくなって花を付けるのは、早くても7,8年後。

里山の暮らし722

2023.4.20

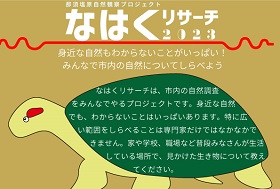

今年の「なはくリサーチ」のテーマは外来種 ---- 那須野が原博物館 2023年度

今年の「なはくリサーチ」のテーマは外来種 ---- 那須野が原博物館 2023年度

左は ミシシッピア

カミミガメ たしかに耳が赤い 左は ミシシッピア

カミミガメ たしかに耳が赤い

「今年は外来種の中でもミシシッピアカミミガメ・ニホンヤモリ・アオマツムシ・アメリカザリガニ・ビロードモウズイカの情報を募集します。」

那須野が原博物館のHPにこうあった。<

https://nasunogahara-museum.jp/ > 「今年は外来種の中でもミシシッピアカミミガメ・ニホンヤモリ・アオマツムシ・アメリカザリガニ・ビロードモウズイカの情報を募集します。」

那須野が原博物館のHPにこうあった。<

https://nasunogahara-museum.jp/ >

昨年は「カエル」一昨年は「セミ」。今年も面白そうだ。(心の中で静かに騒ぐ。わ〜い わ〜い。)

外来種ってなに?

まずこれから考えよう。 外来種ってなに?

まずこれから考えよう。

外来種>外来生物>特定外来生物 この段階をしっかり認識しておこう。時に外来種と外来生物を混同することがあるので気をつけること。

外来種----自然分布域(その生物が本来有する能力で移動できる範囲により定まる地域)の外に生育又は生息する生物種」

のこと。日本国内から、もともとそれが生息していない地域に移入された場合も言う(国内由来の外来種)

例えば、私の庭に咲いた「花こぶし(四手こぶしとも)」は、本来名古屋地方にしか生息しないが、その美しさから人為的に増殖され日本中に広まっている。

花こぶし 花こぶし

次の外来生物は「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と法律に定義されている。導入は意図的

だったか意図的でないかは関係なく、人為的な結果、海外から日本に入ってきたものを意味する。

「人間が何らかの活動した影響で国内に入り込んだ生物」のこと。普通にこう受け取ることが多いよね。

輸入された木材や、船に付着したり偶然に入り込んだ----たとえば木材や船などに乗り込んだり、付着したりして入り込んだ生物も外来種なのだ。(例 セアカゴケグモ)

持ち込まれた時代は? 持ち込まれた時代は?

持ち込まれた時代や国境は関係がない。極端な例を挙げると、奈良時代や平安時代から現在に至るまで歌に詠まれ日本人の感性を刺激し続けた「梅」も古代の外来種の一種。

ではペットや家畜は ---- 意図的導入が多い ではペットや家畜は ---- 意図的導入が多い

定義から考えると、ペットや家畜、園芸植物などのほとんどの生物は広義の外来種に当たり、さらに外来生物でもあることが多い。けれども入り込んだ外来種すべてが日本国内に定着するわけでなく、日本国土に適応しその分布を拡大させる生物(侵略的外来種)の割合は小さい。(1割と言われている)

野生化しても何世代かを経て消滅、あるいは減殺されることもある。

(例 セイタカアワダチソウの持つアレロパシー作用)

・ほか、害をもたらす生物に対抗するため「天敵」を導入した例がある。マングース、カダヤシ など。これらは、結果はどうあれ意図的導入そのもの。

天敵を導入することで「生物的防御」を目指すとあるが、「伝統的な生物的防御と農薬」----科学的防御がせめぎ合ったという事実はないだろうか。

・その性質を利用するため導入した:(例 西洋オオマルハナバチ 在来種のマルハナバチを駆除してしまう。)

・あるいは食用に導入された:ウシガエル、ウシガエルの餌として西洋ザリガニ、コジュケイは今や大繁殖している。

外来生物の非意図的導入としては、シロツメグサがあげられる。

外来生物の非意図的導入としては、シロツメグサがあげられる。

古くは江戸時代、オランダから長崎に輸入されたガラス器を衝撃から守るため、乾燥したクローバーが緩衝材として使用されていた。このことから「詰草」という日本語が生まれた。そして明治以降。牧草として移入され、その繁殖力の旺盛さから今は全国各地に分布を広げている。牧草としては優秀で、さらにマメ科植物特有の根粒菌の作用により窒素を固定することから、地力を向上させる働きがある。

外来

生物が日本にやってきて侵略的に分布することがある? 外来

生物が日本にやってきて侵略的に分布することがある?

一部の外来種(外来生物)が侵略的に分布し繁殖することがある。新しい土地(侵略した土地)には、その外来種に対する天敵が存在しないこともその理由の一つ。(例 アレチウリ)

反対に、日本のクズ・葛がアメリカで繁茂して邪魔者扱いされている現実がある。

何が問題か? 何が問題か?

侵略性の強い外来種が引き起こす問題として、生態系に与える影響、遺伝子の撹乱、第一次産業などへの被害、感染症及びヒトの生命への被害などが挙げられる。影響は多岐にまたがるものも多い。

しかし、導入された土地にその生物に対する抵抗性が無く繁殖するだけで、決してその生物が悪者ではない。

いろいろ書いてはみたものの、肝心なことが抜けていた。それは「特定外来生物法」についてだ。

「特定外来生物法」とは。

(環境省>外来生物法>特定外来生物法) 「特定外来生物法」とは。

(環境省>外来生物法>特定外来生物法)

ある特定外来生物が国民の生命を脅かし、国内の農産業へ被害をもたらすことを防止し、多様性を確保しつつ国民生活の安定を目指す。こう規定されていて、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定して防除を行うというもの。

皆さんのところで毎日にぎやかに鳴いている「ガビチョウ スズメ目チメドリ科ガビチョウ属)も特定外来生物に指定されているが、あの飛び回る鳥をどうやって捕まえる?

ガビチョウ 画眉鳥 朝早くからやかましく鳴くあの鳥!

ガビチョウ 画眉鳥 朝早くからやかましく鳴くあの鳥!

ところが最初に書いた「那須野が原博物館・なはくリサーチ」では「特定外来生物」をリサーチするのが目的ではないようだ。説明はない。もちろん防除に対しての働きかけもない。 ところが最初に書いた「那須野が原博物館・なはくリサーチ」では「特定外来生物」をリサーチするのが目的ではないようだ。説明はない。もちろん防除に対しての働きかけもない。

まず、外来種全体をリサーチして、市内全域にどのように分布しているかを調査することが第一目的のようだ。

4月29日には、博物館で「なはくリサーチ講座。外来種のさがしかた」が開講されるのでまず勉強から始めよう。

(環境省のHPに、本年6月1日から アカミミガメ、アメリカザリガニの2種が特定外来生物に指定される

とある。このせいでリストに加わったのかもしれない。)