|

�@ �@ �@

�@6���̋C���@�|4�� (12/21)�@�|3�� (12/22)�@�|1�� (12/23)�@�|�T�� (12/24)�@�T���^������������낤�B

�@�@�@

�|1���i12/25�j�@�{1���i12/26,�����g�����j�@�{3���i12/27,�g�����ȁj �|5���i12/28�j

�@�@�@ �@�@�@ �{1���i12/29�j 0�� 12/30�j �|3���i12/31�j

�@

�@�������āA�������Ȃ��Ƃ̐ςݏd�˂���N�ɂȂ�@-----�@�N���̕�炵 �@�������āA�������Ȃ��Ƃ̐ςݏd�˂���N�ɂȂ�@-----�@�N���̕�炵

�@  �@�������ꖼ�n�Ȃ�@�@���������� �@�������ꖼ�n�Ȃ�@�@����������

���N�������ŏI���B���܂̕�炵�ɕs���s�����Ȃ��킯�łȂ��B�ł��A���N��N�傫�ȉ�����Ȃ��A�a�C�ɓ|��邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ�f���Ɋ�

�ڂ��B

���ꂩ�犦���͖{�Ԃ��}����B�V�^�R���i��W�g�ł͍���҂��d�lj�����P�[�X�������炵���B�������s���Ă���C���t���G���U���S�z�ɂȂ�B

���N�A���X�̂��Ȃ���炵�̋L�^��ǂ�ł��������āA���肪�Ƃ��������܂����B

�F���܁A�̒��ɂ͏\���C��t���ĐV�����N�����}�����������B

�@���ӂ� �@���ӂ�

�@���ӂ��@�i���t�\�L�ł́A���z�m�A���s�m�A���z�m�A���s�j�@�@�Z���_���@��h�@�i�Z���_���ȁj

�@*�@���������@���̉Ԃ͎U��ʂׂ� �@�䂪�����܂��܂����Ȃ��Ɂ@�@�w���t�W�x�@�R�㉯�ǁ@��5-798

�~�̋�ɂ��ӂ��i���݂̐�h�j�̎����Ԃ牺�����ėh��Ă���B�@�@

�i��ɕ{�̒����E�唺���l�̍Ȃ́A���l����B���C��܂��Ȃ��������܂����B�߂��݂ɕ��闷�l�ɂȂ肩���A���l�̍Ȃ̎��𓉂ݎR�㉯�ǂ͉r�݂܂��B�j

�@

�@�@ �@�܂����ڂꗎ�����@-----�@�t�^���������̑���

�@�܂����ڂꗎ�����@-----�@�t�^���������̑���

������C�̑�������A�͂��Ɛ����������ς܂��A䩑R�ƒ�߂Ă���B���̂��Ɖ����悤�H

���������A���ꂾ�Ǝv�����A�[���j���[���̙���Ɏ�肩����B

�d���̂����́u���������̂��߂̍����g�ȁu�����v�v��CD�B���荶�i�q�쎌�A��������ȁ@1961�N

�܂����y�́u�����^�́v�B�̎��͂���Ȃӂ��Ɏn�܂�B

��@���Ζ��Ă鑠�� �����@����܂̗т͍����Ԃ̎��@�͂邩�� �����A�R�͉����@�R�̏t�͍�����s���@

�����̎�t�h���

����n��R�̏t----��

�t�̏I��肩�珉�Ăɂ����Ă̑����̎R�̖��邳���A�̂����܂�Ă���B���邢�̂����R�B�j�����ł͂��܂�g�����ɓ]�����A���̂܂܂Ȃ��炩�ɑ��������Ǝv���ƁA�d�w�����̒����������(�����Ń]�N�]�N����j�A�̎R��ɔ����ȉA�e���{�����B�Ăуj�����ɖ߂�B�t�������A������������ꗎ����A�₽�����A���̒�����A�̂������猻��邳�܂��܂Ȗ��̌Q��B

��2�y�́u�����悤�ь���v ��������V�ȋ����B

�@��@�����悤 ��� �_�̏� �_���炱�ڂ�� ���̓��� �������� ��]�̂��� ���b�z�b�z

�@�����z�`�`�`�`��@

�����ĉĂ���H�ցA�~�̐�ցB�̂͑����Ă����B

��9�y�́u���t�v

�����̌��@�R�ɂ݂��@�_�͖��邭�@�����т���@���敗�킽��@���敗�킽��@�����R���@�����R���@���肩���₭

�}����}�ց@���͔�ь����@�t��t��@�R�̏t��

���̌���@�R�ɂ݂� �_�͖��邭�@�����т���@

����̂����炬�@����̂����炬 �@�����y���@�����y���@�J���s���R�ɂ����܂��� ���͂₳�����@��ь��킵�䂭�@

�����䂭�����Ɂ@��͂����₭�@ �]����t���@�]���摠���@ �����̎R�Ɂ@�t�͗������ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����@�����@�����̎R�@ �����̎R��@ ------fff �ŏI���B

���y�͂̂͂��܂�u���v�̓t�H���e�B�b�V���ifff�j�Ŏn�܂�Afff�ŏI���B�@�T�^�I�ȍ����ȁw�����x�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���A�����������B�i���߂�ˁB�̎��͂��ׂĂ��܂����̒��ɂ��邩��B�j

���̋Ȃ���E���V���ɂ���u���t�F�X�e�B�o���z�[���v�̕���ɗ����A�̂������Ƃ��������B���̓����Y�Ɖ��y�ՂŗD�G�܂����������A���̎��������ė܂����ڂ���----�����č��A���\�N����ɗ܂����ڂ��B�܂ɂǂ̂悤�ȍ������邾�낤�B

�I�X�ƑO�Ɍ������ė���鎞�Ԃ����������̍��ƁA�����܂œ��B�����Ԃɔ�₵�����ԂƁA���ꂩ��̎��ԂƁB

����̂��̂ł��Ȃ������̎��Ԃ́A���̂Ȃ��̗܂ɁB

�u�����v���̂������̓�����35�N��A�����̒���ɗ����Ƃ��ł����B

����͏��a�̎��ゾ�����B���k�̎R�֓o�肽���Ǝv���Ă��Ă��A�]�݂͂Ȃ��Ȃ�������ꂻ���ɂȂ������B���̍��̎��ɂ��̌i�F�������Ă�肽���B

�@ �@�����̂����i�{�錧�ό���HP����j �@�����̂����i�{�錧�ό���HP����j

�u�����v�Ƃ����͂�֓��g�B

�@�@*�@�������ӂ��킯���܂���(����)�����܂ӑ����̎R�̉_�̒��ɗ���

�@�@*�@��������̂��ɑ����̑��z���͂����݂��肵��̉�

�@�@*�@�݂��̂����U���̎R�ɏ�(��)�̂������H�Ђ��蟎�݂Ƃق�܂�

�@

�@

12��29���@�������L�̕�����

12��29���@�������L�̕�����

�@�@�@�@

�@�@�@�ȈՉ����̂Ȃ��ł��낮�u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�������𗁂тĒg���������B�@�@�E�̃|�b�g�̓X�C�g�s�[�̕c�B

�@ �̔@�J�I�ɂ͐��𗭂߂Ă���B�ЂȂ����ɂ��邽�߁B��O�̖_�̓x���K���b�g�B

��6���̋C�����|5���B�������Ɋ����B

���v�ɔ����Ȃ������ɓ���ƁA�������Ď��Ԃ�����ĕ�炷�悤�ɂȂ�A�Ƃ͂��ꂪ�������̂��B�܂��������̒ʂ�B�N���Ȃ��Ă������̂ɋN���Ă��āu�����ł�����v�u���l�ł�����v�Ȃ�Č��t�����킵�Ă���B

�@�@�@----�u��������܂イ�@������ĂȂ��ȁv�u��������܂イ�@������ċ����ȁv----

�g�̂����Ƃ����ƒg�����Ȃ�B�����v���Đ���Ɏ��|����B�|���@�������Ă݂��肷��B

�������́u���Y���Ēg�����v�B

�ł́A�C�����̉������ɂ́u���Y���ė�����v�̂��H�H�H

�@

12��28���@�g����j�ɕϐg

12��28���@�g����j�ɕϐg

��6���̋C�����{�R�����������B���ʏ��ɂ����Ă���Ζ��X�g�[�u���A�ق��10�������R�₵�Ă��Ȃ��̂ɓˑR�V���b�g�_�E�����邱�Ƃ��������B�u�v���X3�����Ă����������ˁB�Ă݂������v����Ȃ��n�����������̂��X�g�[�u�ɕ����ꂽ�̂�������Ȃ��B

�t�B���^�[�H�������|�������āA���C�ɂ��C��t���Ă���B�Ȃ̂ɓˑR�̃_�E�����ƂĂ��s�v�c�������B���̃X�g�[�u�́A�����Ԏg�p���郁�C���̋����r�C�X�g�[�u�ł͂Ȃ����A����̂����ق�̂P���Ԃقǂ����g

���Ă��Ȃ����炾�B�o�N���ȁH�Ȃǂƕ��������Ȍ��𗘂��킽���B

���ׂĂ݂��B�����������Ƃ́F

�u�R�Ė_�ɖ��������t�����A�_����Ɠd�C��R�l���ϓ����Ĉُ�R�Ă����v�Ɣ��f�����悤���B�N���H�������X�g�[�u�ɓ�������Ă���Z���T�[���B

�����ő��_�̏o�Ԃ��B

���͂��������d���������----���A�����ł͂Ȃ��āu�d���ɂ�����Ɓv�̂ق������m�ȕ\�������A���Ŏ����̃��O���Ă�C�����y����ł���B

�@�@�@���̓X�g�[�u�̑O�ʔł����O�����l�q�B�@�E�̓X�g�[�u�̔R�Ė_�B�@������|�������B

�@�@�@����ȏ�̏C���́A���������u������A�f�l�ɂ͓���B��ǂ��͌��ւ��B

���_�̎v�l�͏�ɂ܂������ŁA���̈ӎ��̌����͈͂͑S�ʂ�120�x���炢�B����180�x�̂������E��30�x�͂����ڂɓ����Ă��邾���B���ӂ������Č��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����ɓ�̂��Ƃ��ł��Ȃ��B�������������Ƃ͕�

�������̏��f�ʂ肳����B�ސ������ȑ��_�B���̎�����͒����B�g����j�ɕϐg����B

1���Ԍ�A����܂����ˁB�����ǂ��̃X�g�[�u�A�g�p���Ԃ͏��Ȃ������10�N�g�����̂�����A���낻�딃���ւ��̎������낤�B�C���̂��ƒ��֏o�����ĉƓd�i�X���q���A���ɔ����@���I�肵�Ă������B

���֏o�����łɁA���J���Ƃ��ĐV������ƃY�{���ƁA�����͍ɂ̖����ɏ��l�W�������Ă�����āA������Ɗ��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����傭���Ă���ł̓i���ł�����A�[�H�Ƀ��C���쉈���Y�́u���[�[�����C���E���v�ł˂��炤�B����ꂳ�܁B

�@

�@�@ �@12��27���@�����ɂ�������� �@12��27���@�����ɂ��������

�@�@ �@����Ȗ{����Ă��āA����őD�ɏ�

���Ă���B �@����Ȗ{����Ă��āA����őD�ɏ�

������B

�R���i�Ђ�4�N�ڂɓ������B���̊Ԃǂ��������ɂɏo���������ƌ�����----�������A�ǂ��ɂ��B

���ٓ��������ċߏ�Ńn�C�L���O�B���Ԍ��A���э̂�A�N���\���E�݁A�g�t���B����Ȃ����₩�Ȋy���݂�ƂɁA����3�N�Ԃ��߂����Ă����B

���̓~��������̓��𗷂��悤�ƍl���Ă����̂ɁA�R���i��8�g���Ă��āA���낭�����̊肢���������ōs�����B�������ɁA�s�����Ǝv���s����B�ł�----�Ƒ�����������̂͂���H �N�Ƌ���

����ɗp�S�[���Ȃ��Ă�����l�́A�Ȗ،��̘g���O���ďo������E�C���Ȃ��B

�ǂ����֍s�������B�����łȂ��ǂ���������Ƃ���֍s�������B�ł͂ǂ����邩�B�z���͂��g����������܂���B

�{�̃y�[�W���߂���Ƃ����͓����ւ̗U�f�Ŗ����Ă���B

�����͐l�Ԃ��Z�ޓ��̂Ȃ��ŁA�{�B�œ�[�ɂ���g�Ɗԓ��𗷂��邱�Ƃɂ��悤�B�������́A�����͑�p�I���C�݂̃}���S�[���������������B

Google

Map���N������B�h���[���ɂł��Ȃ����C���Ŕg�Ɗԓ��ɏƏ������킹�g�債�Ă����ƁA�����ɂ͂��̒n�ɏZ�ސl�����̕�炵���_�Ԍ����Ă���B���]�Ԃɏ�����C���ŃX�g���[�g�r���[

�̉^�]�Ȃɍ����ăh���C�u�B���͂͊C�B

���o�o�i�A�T�g�E�L�r�A�����̂��َq�B

���ꂩ��F���ցB

�@�EGoogle Earth

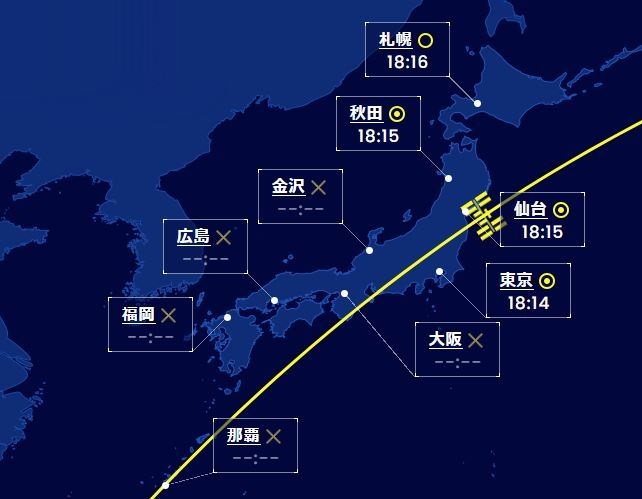

���u�L���[�|���ϑ����W���[���v�ō��ۉF���X�e�[�V�����iISS�j���猩���n���̎p�ƁA�����̗l�q��������B�i�Î~�悾���ǁj����َ͈����ɂ���悤�ȁA�����o�N�o�N��������ɖ����Ă���B

�ENASA

���ۉF���X�e�[�V����(ISS) ���C�u�J�����Ō���

1980�N�āA�܂��\�Z������ɂ����������NASA�����w�������Ƃ��������B�ԓ������ɂ����s�L�g�̍x�O�̊ϑ����ł́A�܂��R���s���[�^�[������قǓ�������Ă��炸�A�{�y�A�����J�Ƃ̘A���́u�e���^�C�v�v���g���Ă����B�̂Ă�ꂽ�^�C�v���̐�[�����肪�������������Ă��āA���{�ɑ��������Ƃ��������B���͂ނ����B

�@

�@�@ 12��26���@�������� 12��26���@��������

�@ �@ �@�I�I�o�� �@�I�I�o��

��c���s�x�O�ɂ���H�c���ɁA�����̂悤�ɔ��������ɏo�����Ă����B

�k�C�����o�R���āA�V�x���A�������Ă����������A���̓~�����œ~���z���Ă���B��N�O�͖�200�H�������ƋL�����Ă��邪�A���N�͉��H����Ă����̂��낤�B�ȑO�́u����v�̐l�������a�������A�����J�E���g���Ă������A���R�ی�̗���i���͂ʼna��T����悤�Ɂj����A���݂͒��~����Ă���B

�قƂ�ǂ̔����͒������߂��̓c��ڂ̗����t�E���ɏo�����Ă���͂������A���̐e�q�͐��̔�ԗ͂��܂��ア�̂�������Ȃ��B���Ɏc�������萅�ʂ��j���ʼna��T���Ă���B

�Ƃ��낪�A�L���m���C��������J�����}���ɂ����������B�����̕������̉h�{�ɂȂ�̂ŁA����܂ł͔����}���Ă����c��ڂ̎�����

���A�{�{����߂����Ƃ����A�ԉ�g���Ēǂ������Ă���悤���ƁB

��B�Œ��C���t���G���U�����s���n�߂��̂��������ɂȂ����悤���B�@�ԉɂ��т��������͂ǂ��ʼna���̂��Ă���̂��낤�B

�E�̉摜�̓I�I�o���i�N�C�i�ȃI�I�o�����j�B���m�Ȃ��炢����O��ɗh�炵�Ȃ�������Ă���B�����ۂ��ۂ�----����Ȋ������ȁB

���邢�͂������H----�ڎ�蒎�̕������B���̓����Ŗڂ̈ʒu���n�\������̍����ɂȂ�悤�ɁA�������Ă���悤���B

�i�N�C�i�ȁ��u�N�C�i��@���v�̃q�N�C�i�̒��ԁj

���Y�A�I�I�T�M�A�`���E�T�M�A�S�C�T�M���������̋���_���Ă���B�݂�Ȃɉ�Ė����̓~�̓��B

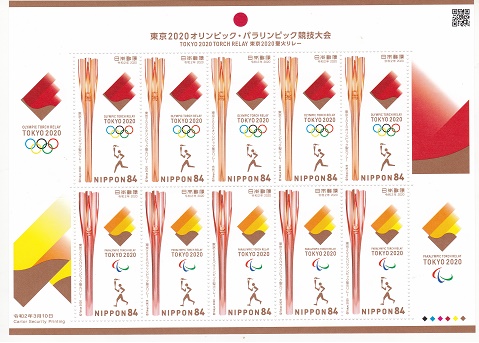

���R�̕�炵699�@ 2022.12.30 �@�@  �@ �@

�@

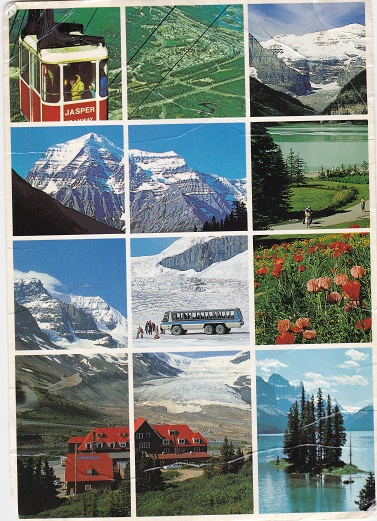

�T���^�N���[�X�̏Z�ޒ��� ---- 2012�N7��14��

�T���^�N���[�X�̏Z�ޒ��� ---- 2012�N7��14��

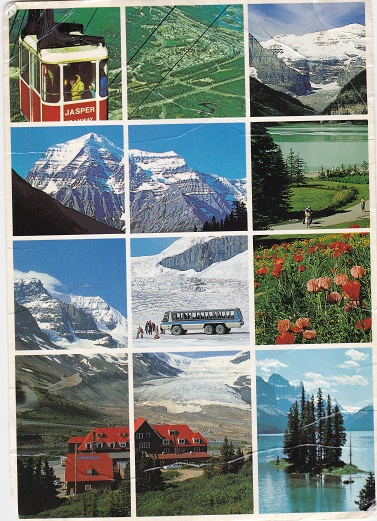

���̎��Ԃ͋Ïk����Ă��܂ł��S�Ɏc��̂͂Ȃ����낤�B2012�N7���A�֓���k�Ђ̎��̔N�ƌ����̂Ɏ��l�������A�k������I�[�X�g���A�A�X�C�X�ւ̗��ɏo���B

�w���V���L�����w�́A���[���b�p�̉w�̃V�X�e���Ɉ�킸�A�^�[�~�i���w�ɂӂ��킵�����ɍL�����āA���{���̃z�[��������ł���B���̈�ɐw���A�ߌ�8�������̗�Ԃ�҂��Ă��鎞�́A���g����C�����v���o���B2���Ԓx����Ȃ�̂��́B

�s����͖k�Ɍ��E���b�v�����h�̊X�����@�j�G�~�iRovaniemi�j�B

|

�t�B�������h�̎�s�w���V���L����k�Ɉʒu���郉�b�v�����h�́A�k�Ɍ��̌����B

�I�[�����ϑ��n�Ƃ��Ēm���Ă���B

�Ȃ��ł������@�j�G�~�̓T���^�N���[�X�̌̋��Ƃ��Ă��L���ŁA

�x�O�Ɂu�T���^�N���[�X���v������A���܂��܂ȃN���X�}�X�C�x���g���y���߂�B�@

|

���S�ɂƂ��Ă͐����̓I�A�T���^�N���[�X�E�G�N�X�v���X�B�t�B�������h�̎�s�w���V���L�����s�d�Ԃ�12���ԁB

��X��������̂́A18�F30���̐Q��Ԍ�1���V�����[�t��(�f���b�N�X�R���p�[�g�����g)�B�ŏ㋉�̕����Ȃ̂�

�v�����������������B

�x�b�h�ɉ��ɂȂ�Ȃ���A�d�Ԃ�����ʉ߂��Ă��������A����ɔ����������锒���̑������̐�����Œǂ��Ă����B

�T���^�N���[�X���̓�����B����Ƃ����k�Ɍ������������܂������ƂɂȂ��B��������k�Ɍ��ɂ͂��艜�̊Ԃɍ����Ă���T���^�N���[�X�ɂ����A�����B���̂��ƊG�t���Ɛ؎�����߁A���{��J�i�_�̗F�l�̂��ꂩ��ɑ���B

���āA���o�j�G�~����w���V���L���߂�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���ʂ͔�s�@���g���Ƃ��낾���A���S�̉���͓��R�S�H�ɂ�郋�[�g���S���j��ڎw�����B���H��I��Ő����B�����ԗ��̍őO��Ɍq�������u�����̎ԗ�24�l���v���̂��āA���X12���Ԃ́u�ǂ��܂ł��Â����H�v�̗���g�̂ɟ��ݍ��܂����B

�����т������B���̊ԂɌ����n���̉w�ō~���l�A���l���ώ@�����̐l�̔w�i��z�����Ă͖ʔ�����B�l�Ԃ��Ėʔ����B

�v���o�͏�Ɏ��̎�̒��ɂ���A���[�r�b�N�L���[�u���悤�ɁA������z���č��ɕ�����������y����������B

�@���̎����Ɋp������̂́A�݂�Ȏ��̃g�i�J�C�B

��������T�Ԃ��B �@���̎����Ɋp������̂́A�݂�Ȏ��̃g�i�J�C�B

��������T�Ԃ��B

�@�@�@���R�̕�炵698�@ 2022.12.21�@�@

�@�@  �@ �@

�@

�@

�F���낢��@----�����łǂ̂悤�ɕ\�����邩�@�@�@�@

�F���낢��@----�����łǂ̂悤�ɕ\�����邩�@�@�@�@ �@�@ �@�@

�@�@������@�������@���̐��t���߁@�n�C�r�X�J�X�̉Ԑ���

|

������ |

�A�J�l�̍����ς����Đ��߂��B�n�͗l�������オ���Č�����B |

| ���̐��t���� |

�{�������߂́A�^�f���y�����A���ʂ�����Đ��߂�B

���̗��̐��t���߂́A�Ă̏I���ɐ��̃^�f���𝆂݁A�F�f�𒊏o���Č��z����߂����́B |

| �n�C�r�X�J�X�̉Ԑ��� |

�G�W�v�g�̓�A�X�[�_���Ƃ̍����ɋ߂��A�u�V���x���̓y�Y���Ŏ�ɓ��ꂽ�u�n�C�r�X�J�X�̉ԁv�Ő��߂��B�{���͉Ԃ������ɂ��邪�A��}���̕��@�Ō��z����߂ăX�g�[���ɂ����B |

���܂ɐ��Ƃ̗F�l�ƈꏏ�ɑ��ؐ��߂����邱�Ƃ�����B�����͐A���R���Ȃ̂ŁA���̐��ߕ����u���ؐ��߁v�ƌĂԂ��Ƃ������B

������@�Œ��o�����F�f���A�}���ނ��g���Đ��n�ɒ蒅������B���������Ɖ��w�����Ő��F���鎞�Ɠ����悤�ɁA����̐F�ɐ��܂邩�ƌ��������ł��Ȃ��B

�Ⴆ�A�J�l���g���Đ��߂�ꍇ�ɂ��A�ޗ��̕i���A�C���A�}���ނ̗ʂ�蒅��������@�̂�����Ƃ����Ⴂ�ŏo���オ��̐F���ς���Ă���B�r�����炩�̕����i��F�S�Ȃǁj�ɐG��Ă��܂����ꍇ�ȂǁA���Ղ���������c���Ă��܂�����A���f

�ł��Ȃ��B

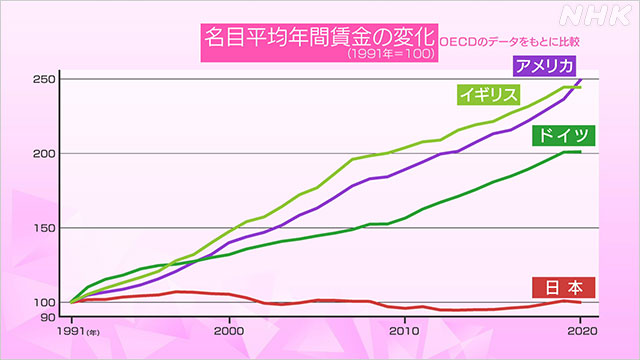

�����F����߂�B�F���Č�����B����͂ƂĂ�����B���N��NHK��̓h���}�́w��������x�炵���̂ŁA���܂��܂ȐF�ɐ��߂��������\��P���܂�

�����P���܂����̎p������̂��y���݂��B

�@�@*�@12��27���@���Ⴂ�������B�u�ǂ�����ƍN�v�i NHK �j�������B�ǂ����炱��ȏ����d���ꂽ�̂��H

* 2024�N��̓h���}�w����N�ցx �ė��N�������B�҂��������B

���{�ɂ́A�F��\�����錾�t����������B��ʉE�ɒu�����w���������{�̓`���F�x���J���Ă݂�ƁA�����ɂ͈�ࣂ���F�ʂ̐��E���L�����Ă���B�F���g�����������A���̐F��\�����Ă��錾�t�̔������ɂ́A

�������炭�炵�ĂƂ낯�Ă��܂��������B

�Ⴆ�A�t�̐F�Ƃ��ẮA���F�A�g�~�F�A�X���F�A�g��A�ٕ��F�A���O�F�A�g��----�ƍׂ����F�̈Ⴂ�����t�Ɍ��������Ă���B

���̝R����ǂ̂悤�ɐF�ɒu�������邩�H�Ðl�͂��܂��܂ȍH�v�����炵�Ă���B

���̖{�ł́A�F�̖��O���傫����ʂ�̕��@�Ŗ��t�����Ă���Ƃ������B

�@�E�ޗ��i���ށj�̖��O����----�A���R���ƍz�����痿�Ƃ���B���F�@���_�F�@

�@�E���R�ɂ��鎖�����璼�ڎ������----�S�F�@��F�@�I��F�̂悤�ɁB

|

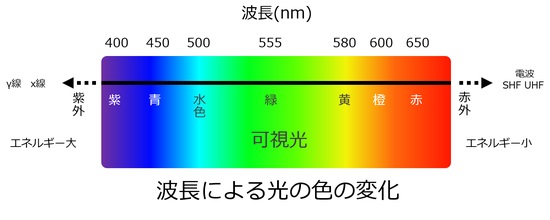

�ł͐F���f�W�^���ɕ\������ɂ͂ǂ����邩�B���̖{�̐�����ǂ�ł悤�₭�������ł����B

�y�}���Z���E�J���[�E�V�X�e���z�Ƃ́B

���ׂĂ̐F�o�͐F���i�F�����j�A���x�i�F�̖��邳�j�A�ʓx�i�F�̑N�₩���j�̎O�̑����ɂ킯����B���̎O�̑����̑g�ݍ��킹�ł����̐F��\��----�Ƃ������Ƃ炵���B

�O�̃f�[�^����_�ɏW��A����͎O�����̕\�킵�����B

�m�F���n�F����\���B�ԁiR�j���iY�j�iG�j�iB�j���iP�j����{�̐F���Ƃ���B���̒��Ԃɉ��ԁiYR�j���iGY�j�iBG�j���iPB�j�Ԏ��iRP�j��u����10�̐F���ɕ�����B����ɂ��̂��̂̐F����10�ɕ�����100�̐F���ŕ\���B

����͍L���傫��Tree �\���Ƃ��v����B�}���Z���l�Ƃ��ĕ\�킷�B

�m���x�n�F�̖��邳�B���x�������Ɣ��ɋ߂Â��A�Ⴂ�ƍ��ɋ߂Â��B�F�������Ȃ����⍕�ʐF�ƌ����A���̖��ʐF����ɂ��Ė��x�͌��߂��Ă����B�ł����邢���𖾓x10�ɁA�ł��Â����𖾓x0�Ƃ��A���̒��Ԃ̐F�i�D�F�j��1�`9�̐����Ă͂߂ĕ\���B

�m�ʓx�n�F�̑N�₩���B�ʓx�������Ə��F�ɁA�Ⴂ�Ɩ��ʐF�̃O���[�ɋ߂Â��Ă����B���A�D�A���̖��ʐF���O�Ƃ��A�N�₩���������邽�тɐ������傫���Ȃ�B���L�ʐF�ɁB

�I�t�Z�b�g����Ȃǎ��}�̂Ɉ������ꍇ�A�t���Ȃǂ̉�ʂɕ\������ꍇ�Ȃǂŕ\���̕��@���Ⴄ�悤���B

�I�t�Z�b�g����Ȃǎ��}�̂Ɉ������ꍇ�́B

�@CMYK�l----�F������d�˂�ԓ_�ʐς��p�[�Z���g�ŕ\���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�ԓ_���C���N�������ȓ_��Ɉ�����āA�Z�W��\�����邱�ƁB�������I�F�̓h�b�g�ŏo���Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�قȂ�F���d�ˍ��킹�邱�ƂŁA�����̐F�̊K�����Č��ł���B

�R���s���[�^�[�ŐF��\������ɂ�RGB�i��R�@��B�@��B�j�̒l�ŕ\������Ă���B

�Ⴆ�Ύ�F�͂����\�킹��B

�}���Z���l�i7.5R 6/16�jCMKY�l�iC0 M65 Y75 K0�jRGB�l�iR255 G88�@B65�jHEX�l�i�F��web�l��FF5841�j

�F��web�l�ɂ̓f�W�^���ԍ����^�����Ă��āA���̎�F�́�FF5841�Œ��ړ��͂ł���BHP�̔w�i�̐F��ԍ��Ŏw���ł���̂͂��̂������炵���B

HEX�l�Ƃ́B

��������Ȃ��Ƃ�����B�u���E�U��Web��ŐF���Č�����ꍇ�A���S�Ɍ��̐F���Č��ł���Ƃ͌���Ȃ��B

�ǂ̃u���E�U���g���Ă��A�Ⴄ�n�r�����ɂ����Ă��F���̈Ⴂ���N���Ȃ��F������A6�i�K��RGB�̑g�ݍ��킹�ɂ���Ăł���216�i6�~6�~6�j�F�̊�{�J���[�̑��̂̂��ƁB������E�G�u�Z�[�t�J���[�ƌĂ�ł���B

|

������Ɩʓ|�Ȃ��Ƃ������Ă��܂����B����͎����̐S�o���̂��߂ł����āA���̓��L�ɂ͑��������Ȃ���ˁB

�����Ɩ����ɂ͖Y��Ă��܂����낤�B�����Ɓ������炭�����Ԃ�B

���Ȃ݂ɁA��ʂɂ���O���̌��̕z���A��L�̖{�̐F�ɓ��Ă͂߂���A

�@�@�A�J�l���߂̕z----���O�F�@��D75455

�@�@���̐��t���߂̕z----�K���@��86A697�@�͂��߂͂����ƑN�₩�Ȑ��������A�F�����悤���B

�@�@�n�C�r�X�J�X�̉ԂŐ��߂��z----���[�^�X�E�s���N�@��DE82A7�@����ɂ͓��{���������B

����ȕ��ɓǂݎ�ꂽ�B

�A�J�l�Ő��߂��̂Ɉ��F�ɐ��܂��Ă��Ȃ��̂��A���S�҂̎��ɂƂ��ē���������[���B

��{�̃A�J�l�̐F����A���̎��̏����̈Ⴂ����F�ɂ��ꂪ�N���Ă���B�ƒ뗿���̖�����邽�є����ȈႢ������̂Ǝ��Ă��Ȃ����Ȃ��B�܂��܂����S�҂ɂ͖ʔ����B

�ł��A���߂��������F�͂��Đ��l�ɕ\�킷�����A���̐F�̊��G��N���オ���Ă���v���������̂��̂ɂ���ق����y�����Ȃ��H�܂��������R�Ɏ����̐g�̂Ɋg�U���Ă����F�ɑ��銴�G���A��u�A��u���Ƃɖ��킦�����̂ł͂Ȃ��H

�L�`�L�`�Ɛ����Ă����̂��~�߂悤�ˁA�킽���B

�Q�l�F

�w���������{�̓`���F�x�@������Ѓp�C�C���^�[�i�V���i���Њ��@2021.11.24�@���ő������s

���R�̕�炵697�@�@ 2022.12.17

�@ �@

�@

�@

�����̂͂��܂�

�����̂͂��܂�

�@������@3�Z���`�@12��6�� �@������@3�Z���`�@12��6��

�@�V�W���E�J���i���j

�@�V�W���E�J���i���j

��`���B�����`���ȁB����A��������̓��[�����H�@�u�R�`�ԓ��h�݂��E����C�v----�h�����ȂˁB

���݂���������Ղ����āA�{�̂��ڂ���g�b�s���O�ɂ��Ă��ꂽ���āH�@����͊��������낤�B���オ��̃L�~�͂��ڂ낪��D��������ˁB

����͔��Ɓi�{�{�j���c�q�̓炾�Ȃ�ē~�̏��߂̓V�����`�B���C�������ނ́H�����ȁB

���ꂳ��̓t�X�}�̃p���ɍ��������̗M�q�W����������ł���́H�����ȁB�t�X�}�p���ĕ��������Ƃ͂��邪�A�������������H�S�[���ƒ|�ւƏo�����Ⴑ��ώϕ��Ɏς��H�����l�������邵�J���V�E�����ۂ��ˁB

����̎c��̃I�f��������̂��B���̉w�̏��{����̑卪�͈�i�I�@�������Ăłӂ����炵�Ă���B

�f�U�[�g���L�D�C�Ɗ����`�����āB�܂��܂������ȁB

�f�b�L�̎肷��Ɏ~�܂��ăV�W���E�J�����`������ł����B�ߌ�͒�|���̗\��B

�~��O�ɍ��N�Ō�̑|���ɂ��������Ō�ɂł����炢���Ȃ��B

�V�W���E�J���́u��}�̐ߋG���炫�E�����̂��������炫�v�Ƃ����������������Ă��������B�@

�@�@���R�̕�炵696�@�@ 2022.12.10

�@ �@

�@

�@�@ ����ł͏��Ȃ��@----�K�[�f�i�[�ɂƂ��Ă̍ɂ́A������Α����قǗǂ��B�K���ɂȂǂȂ��B

����ł͏��Ȃ��@----�K�[�f�i�[�ɂƂ��Ă̍ɂ́A������Α����قǗǂ��B�K���ɂȂǂȂ��B

�@�@�@�A�C�X�����h�|�s�[90�{�A�X�C�g�s�[12�{�B���������ꂾ���B

���̐��́A�Ő����i2008�N����2015�N�j�̂���̎l���̈�B���܂��܂Ȏ�ނ̉ԕc����Ăē~�z�������Ă������̍��̈ӋC�͂ǂ��֍s�����̂��B

�悤�₭����ɊȈՉ�����ݒu���āA�~�z���̏������ƂƂ̂����B���܂ɔL�����荞��Œ��Q�����Ă���B

����ŏo��ӋC���������F�l�Ƃ̌𗬂������A�ŋ߈��ۊm�F�����˂ĉו����s�����藈���肵�Ă���B

�킯���Ȃ�������

�B�@�@�����āA�݂��ɂ��܂��Ă���ł͂Ȃ��ł����B

�_�˂���́A����ꂽ���s�̘V�܂́u���̖��X�Ђ��v��

�����Ă����B�����̂��Ă��āA���Ƃ������Ȃ���i�Ȗ��������B�����炩��͓c�ɂ̃G�b�Z���X��----�����`��M�q�Ȃǂ��l�߂đ������B

�\�����킹�ė���ŗ��������A�������قɔ��܂��ė��̎v���o�Ő���オ������ʂ̗F�l�v�w�B

�͂�钷�����h���C�u�����ĖK�˂Ă��Ă��ꂽ��t�̂��v�w�B

�k�C�������̕ւ���Ă����F�l�B

���������Ɗ������ƁB�ǂ̗F�l�����܂Œm��Ȃ������V�������E�������Ă����B

������A�F�l�����Ɉ�������E����Ă���̂��낤���B

���Ԃ��������Ɛ���B�~�����z���ē����Ă��Ă悤�₭���蒅�������ɁA�ߐ{�̎R�͔����p�������Ă��ꂽ�B

���R�̕�炵695�@�@

2022.12.5

�@ �@

�@

�u�X�|�b�g�N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��v�N

�u�X�|�b�g�N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��v�N

�@���c�X�|�b�g���� �@���c�X�|�b�g����

�E���ł������̂��킪�Ƃ̎��͂�p�j���Ă����L����B�V�тɗ���悤�ɂȂ��ĂR�N�ɂȂ�B

���Ƃ��Ǝ����L�������̂��A���ɐl�������L�������B�D��S�����ŁA���������̒��Ŏd�������Ă���ƁA���ۂ̖ɓo���Ă܂Ŏ������̂������݁A���Ă����I�[���𑗂��Ă���Ă����B���܂ɃK�[�{�̈֎q�̏�Œ��Q�����Ă������Ƃ��������̂ɁA���̂Ƃ��댩�����Ȃ��B

���̉��ɍ����_������̂ŁA�n��L�ɉa��^��������Ƃ��Ė��O��t���Ă����B�u�X�|�b�g�N�v�ƁB

�u�X�|�b�g�N�`�v�ƌĂт�����Ǝ����ς��ς��u�����Ă����`�v�B�Ȃ�Ƃ����炵���q���B�ł����̂Ƃ��댩�����Ȃ��B

�@�X�|�b�g����Ȃ��N �@�X�|�b�g����Ȃ��N

���c�X�|�b�g�N������Ă��Ȃ��Ȃ�����A�킪�Ƃ̒�̓꒣���_���ĐV�����L���V�тɗ���悤�ɂȂ����B

�܂��܂��X�|�b�g�N�Ɏv�����c���Ă���B���̐V�Q�҂ɖ��O��t���ď�ڂ�̂����Ȃ̂ŁA�t�������O���u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�B

������Ƃ��ꂾ�ˁA�ޖ{�l�ɂƂ��Ă͕��J�I�Ȗ��O���낤�ȁB������ID�͂ǂ��ɂ���H�@

�܁A�X�|�b�g�N�̒n�ʂɂ܂ŒB���Ă��Ȃ��̂�����d���Ȃ���A�u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�B

���_�_�ƂɂƂ��ẮA�������ɐ�������l�Y�~�ގ��̂��߂Ɂu�L�͌����������Ƃ��Ȃ��v�͂����B

���_�_�ƂɂƂ��ẮA�������ɐ�������l�Y�~�ގ��̂��߂Ɂu�L�͌����������Ƃ��Ȃ��v�͂����B

�ŋߑ��Ȃ���ʂ��Ă���ƁA���́u�X�|�b�g����Ȃ��N�v�ɂ悭�����L��������������悤�ɂȂ����B�����Ɠ����e���琶�܂ꂽ�̂��낤�B

�ӂ�܂����g�̖̂͗l��������ʼn��ڂɂ͌��ԈႦ�邭�炢���炢���B

�܂��܂����̎q�����ɐV�������O��t���Ȃ��Ƃ����Ȃ���----�w�u�X�|�b�g����Ȃ��v�N�x�͂ǂ����낤�H

�u�X�|�b�g�N�v�Ɓu�X�|�b�g����Ȃ��N�v�Ɓw�u�X�|�b�g����Ȃ��v�N�x�B���̊W�͂������I�ނ���

�K�����u�W���v�̍l�����Ɏ��Ă��Ȃ��H�I�傫�ȗւ̒��̏������ւ��ӂ��B����ɔL�ƌ������ʍ�������B

���߂̓�͓���̔L���A�����āw�u�X�|�b�g����Ȃ��v�N�x�́A�����璆�́A���{���ɂ���A���E���̔L���w���Ă���ȁA�ƕςȂƂ���Ŕ[�������̂����ς�炸�̖钆�̃x�b�h�̒��������B

���\�N����ɂȂ��Ďv���o���Ƃ͖ʔ����B

�E�g�E�g�������ƁA�܂��l���t�����̂́A

�E�g�E�g�������ƁA�܂��l���t�����̂́A

���������邱�Ƃ𗧏���͕̂��@�����킩��ΊȒP���i�z���g�H�j�B�������������������Ƃ��؋����Ă�̂͂Ƃ�ł��Ȃ�������Ƃ��ƁB

���Ƃ��A�Ƃ̒��ʼn�����T���Ă���Ƃ���ƁA�����邱�Ƃ͂ł���B���������Ƃ��Ɩ������̂�T�����Ƃ͂ł��Ȃ��B

�Ƃ��イ��O��I�ɒT���Ȃ��Ɓu�Ȃ��v�Ƃ͌����Ȃ��B�F���l�͑��݂��邩�ƕ����ꂽ�瓚���́u������Ȃ��v�ƌ��������Ȃ��B�F������T���Ă��̑��݂�ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����B

�����ęl�߂ɂ��āB�L�߂𗧏��邱�Ƃ͏؋�������Ή\�����A���߂��A�܂����Ă��Ȃ����Ƃ��؋����Ă�͓̂��----����܂��x�b�h

�̂Ȃ��ōl�������ƁB

�ł��ˍŌ�ɁB

���̎q�����Ђ���Ƃ��āu�N�v�łȂȂ��āu����v�Ȃ̂�������Ȃ��B�u�ɂ��Z�Z�v�������Ɗm���߂����Ƃ��Ȃ��̂ŁB

�@

���ς�炸�ۂ����̂������Ă���B�a�`�A�������������iafter��before�j

�������������́A������Ƃ�������Ɋ��ł��炦�邩��֗��B

���R�̕�炵694�@�@ 2022.12.1

�@ �@

�@

�@

�@ �@��d�̓����@�@�_�u�����C���{

�[�Ɉ������� �@��d�̓����@�@�_�u�����C���{

�[�Ɉ�������

�@�i����ł͋��낵���قǂ̔��������������A�f�W�J���ł̎B�e�͂��ꂪ���x�������B�j�ߑO�X���A��Ղ̒��B

��Â��玞�J���ԂԂƔ��ł��Ă������B���̂悤�ɍׂ����J���~�肵����A���˂����ɂ������đ��ɂԂ���B

�~����---�Ƃǂ���Ƃ��Ȃ����t�ɂ��āA���ꂩ��̊������v������������B

�O�ɏo�āu����--�v�Ƃӂ��茾�t���Ȃ��B

�k�k���̋�Ɂu�_�u�����C���{�[�v������Ă����B���܂�̔������ɓ��R�Ƃ���B�S�������ނ�����B

���̃_�u�����C���{�[�͂ƂĂ����������ۂŁA����������l�͐l�����D�]����A�j������Ă���A�肢��������----����Ȍ����`��������悤���B���̂����ɂ́u���C�ŕ�炷���Ɓv����Ԃ̊肢���낤���B

�Z���Ă͂����肵����������A���̏�ɔ킳���Ă��锖�����������B�u����đ��z���������ł���Ȃ��A���J���~���Ă���v----�������������ɂ҂�����̓V��ɕ\����d�̓��������̂́A������ɗ��Ă���͊o���Ă�����肱��łR�x�ڂ��B���̂��炢�������B

����͉J���ɓ������������P�˂���āi42�x�̋��܁j�������̂ɑ��A�����͉J���̒���2�ˁi50�x�̋��܁j�����B���̂��߁A����͋���ԁE��E黃�E�E�E���E���̏��Ԃ����A����̏�ɂ������猩���镛���͐F�̏������ɂȂ�Ԃ��n�ʑ��ɂȂ��Ă���B

�k�k���ɖ��J���~���Ă��Ă��̉J���X�N���[���Ɏg���A��쓌����˂���������̓������o�����悤���B

����ƕ����̊Ԃ͂�┖�Â��B��̓������o�������̋��ܗ��ɈႪ����A����̓�����ƕ����̊O����Ɍ����W�܂邱�Ƃ���A�ώ@���Ă��鎄�ɂ͓�̓��̊Ԃ̋Â�������Ƃ������Ƃ炵���B�i�A���N�T���_�[�̈Ñсj

�@ �@�ł��ˁA�J���ɂ͂����������Ȃ�42�x��50�x�ɋ��܂���̂��B�Ȃ��Ȃ̂��A�����ł��Ă��Ȃ��̂ł��B�����w�エ���炭�[���Ȃ�^�����B����Ă���̂ł��傤�B�ł�������Ȃ����͕̂�����Ȃ��̂ł��B

��{�̍l�����Ȃ̂ŁA�C�ۂɊւ���{�ɂ���������������Ȃ��̂ł��B���䂢�w���Ɏ肪�͂��Ȃ��C���Ȃ̂ł��B �@�ł��ˁA�J���ɂ͂����������Ȃ�42�x��50�x�ɋ��܂���̂��B�Ȃ��Ȃ̂��A�����ł��Ă��Ȃ��̂ł��B�����w�エ���炭�[���Ȃ�^�����B����Ă���̂ł��傤�B�ł�������Ȃ����͕̂�����Ȃ��̂ł��B

��{�̍l�����Ȃ̂ŁA�C�ۂɊւ���{�ɂ���������������Ȃ��̂ł��B���䂢�w���Ɏ肪�͂��Ȃ��C���Ȃ̂ł��B

�m���̕\�ʂ��|�`���|�`���������ʼnj���ł��āA�Ղ�Ղ�V��ł���̂����̎��B�������悤�Ƃ���\�͂Ɍ����Ă���Ȃ��Ƃ��݂��݊��������ł����B

�@

�@ �@���ڂ̗M�q�W�������@�@�܂��Ⴂ�����g���� �@���ڂ̗M�q�W�������@�@�܂��Ⴂ�����g����

�@�Ƃ肠����16�@��̏d����600�� �@�Ƃ肠����16�@��̏d����600��

��������ׂ����Đ��ɂ��炷���Ƃ����B�������ɒЂ��Ă����A�Ō��䥂ł��ڂ�����2��B

���g���������i��ōi��A�ʏ`�Ǝ�Ƃɕ�����B��͏W�߂Đ������������A�y�N�`������肾���B

䥂ł��ڂ�����ɉʏ`�Ǝ��o�����y�N�`���������A���Ƃ͂��邮��ςĂ��������B����d���ł͖�������ǁA�d���̗���ɋt�炦�Ȃ��̂ŁA�Ƃ��J�����Ȃ��B��Ԃ�����������B��N���̊y���݂̂��߂ɁA�����̌ߌ�͗M�q�O���B

�i���䥂ł��ڂ������̒��ɂ́A�I�����W�Ό��Ɠ������u�E�ʊ����܁v���܂܂�Ă���̂ŁA�䏊�̓V��V���N�ɂ������Ɨ����A�u���V�ŐB������Ƃ��ꂢ�ɂȂ�j

�i���̕��肪�r���j

���̗ʂň�N����3���Ȃ̂ŁA����2��̍�Ɓi���₢��y���݁j���c���Ă���B�����̗M�q�͂܂��g���Ⴂ�̂ŋ�݂������A���������ʓ��̕��ʂ𑝂₵���A�Ƃ����Ă�2����

���ǁB���Ƃ��̏H�̓����S�W�������̗\�肪2��B�@

�@�@�@���R�̕�炵693�@�@ 2022.11.27

�@ �@

�@

�@

�@�@  �\�t�g��\���̒���

�\�t�g��\���̒���

�܂��N���Ă��܂����B�g���Ă���HP�쐬�\�t�g�͖�20�N�O�̂��́B����܂�Windows8����Windows10�Ƀo�[�W�����A�b�v����ۂɂ��قƂ�ǒv����ԂɊׂ������Ƃ��������B�s���͂����N���Ă���B

�s�K�͓ˑR����Ă���B����̗[���A�\�t�g���J���Ă݂���A�f�[�^���u�������Ⴉ�߂����Ⴉ�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă��āA�ǂ��ɂ��n�������Ȃ���ԂȂ̂ɏo���킵���I�@���̎��̏Ռ��́u����Ŏ���HP�͕��邱�ƂɂȂ邩��----�v�Ƃ����������̂������B�@�܁A�~�߂�ɒ�����������Ȃ��Ƃ��v�������B

�x�b�h�̂Ȃ��ōl�����B�@�i�l����̂ɂ悢�ꏊ�F�O��i�n��A����A�̏�j�Ƃ������̂ˁj

�l�b�g�ɏグ�Ă���̂Ȃ�A�~�낵�Ă����������Ȃ��H���̃f�[�^���\�t�g�ɂ͂ߍ���ł݂悤�A�ƁB�ŁA���܌��݂��������Ă��܂��B�Ȃ�������C���̉����@���������Ȃ�B

�L����ɓ]���\�t�g���g���ăA�b�v���� ---- ����̗[�H�������������ǂ����͂��̌��ʂɂ������Ă���̂��B

��閾���ăp�\�R�����N�����A���邨����l�b�g�Ɍq���ł݂��B�����I

��閾���ăp�\�R�����N�����A���邨����l�b�g�Ɍq���ł݂��B�����I

�P���Ɋ������B

�������ɂȂ����B�����������@�Ńf�[�^���č\�z�ł���̂��I�@

�Ȃ瓖���炵���\�t�g���g���ǂ��H ���̒ʂ�B

�Ȃ瓖���炵���\�t�g���g���ǂ��H ���̒ʂ�B

�������t�H���_40�A�y�[�W��400���߂��f�[�^��V�����\�t�g�ɓ���ւ��鎩�M���Ȃ��̂��{���B

���R�̕�炵692�@�@ 2022.11.23

�@ �@

�@

��̂��낢��@----���܂ł��I���Ȃ��d�� ��̂��낢��@----���܂ł��I���Ȃ��d��

|

�|�s�[�̎�͊H�q���̂悤�ȁA�ƌ�����قǏ������B

�H�ފ݂Ɏ���������A�C�X�����h�E�|�s�[������Ȃɑ傫���Ȃ��Ă����B

����Ȃ��������B

���ꂩ�����傫���|�b�g�ɐA���ւ��āA����ɊȈՉ���������A�R���܂ň�c����B

���Ȃ炻�̂܂ܘH�n�ő傫���Ȃ�̂ɁA�����ł͂���Ȏ�Ԃ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�ł��u�|�s�[�̍炩�Ȃ���v�͍l�����Ȃ��̂ŁA�����B

�@ |

|

�`���[���b�v�̐A�����݂ɂ͂����x�����A���܂ł��炭�ẲԂ̔�����肪�ł��Ȃ��āA����Ȏ����ɂȂ��Ă��܂����B

�F�ʂɕ����ĕۑ����Ă������A����ɂ��ꂪ�ʓ|�ɂȂ��Ă��āA���܂�܂������ɁB

�ǂ��łǂ̐F���炭�̂��́A�炢�Ă̂��y���݁B

�������邩�ȁB�����炭500���炢���B

�Ō�͖ʓ|���i�����āA��֎Ԃ��Ɓu�����`�v�ƂԂ��܂��āA���̏�ɕ��y������Ƃ��������̋ɂ݁B

�y���݂ƌ������A�`���ɂȂ��Ă��܂�����d���B |

|

���c�f�i����̊w��: Fatsia

japonica�j�E�R�M�ȃ��c�f���̏�Β�B�ʖ��́u�e���O�m�n�E�`���E�V��̗t�c��v�̂ق��������Ɩʔ������O�����ǁB

���̎����Ɋۂ��������ƍ炭�����Ԃ��ڗ����n�߂�Ƃ��悢��~�̎n�܂肪�߂��B

�Ԃ̏��Ȃ��G�߂Ȃ̂ŁA���������̐l�C�ҁB�����ɂ������͉J�͗l�Ȃ̂ŁA���̎p�������Ȃ��B

��������̈����Ƃ���ł����炷��̂ŁA�킪�Ƃł͒�̋��̃c�o�L�̉e�ɂȂ�Ƃ���ɐA���Ă���B

�@�@�@�V��@��{���̉��� �@�@�@�V��@��{���̉��� |

|

���c�f�E����́A�t�ɐ[���ꍞ�݂����邱�Ƃ���B�ꍞ�݂̐��ɂ͕ω�������A�܂A�Z�A���A���Ƃ��̐��ɂ͌��܂肪�Ȃ��B�����c���t�A�������t�A���A�̗t�قǐꍞ�݂̐������Ȃ��悤���B

���A���L����̔��B���̔��ɂ́u���������v�Ƃ����Ӗ�������炵���B�����ւ��������B |

�@����̊w�����h

Fatsia japonica�h�ł��邱�Ƃ���A���{�̌ŗL��ł��邱�Ƃ�������B �@����̊w�����h

Fatsia japonica�h�ł��邱�Ƃ���A���{�̌ŗL��ł��邱�Ƃ�������B

���݂́u��Łv�Ɣ������邪�A�w���\�L�ɂ���悤�uYa�v�ł͂Ȃ��āuFa�v�ƂȂ��Ă���̂ɂ́A���R������悤���B�w���́hFatsia�h�͌Ñ�̓��{��́u���v�i�ӂ����j���炫�Ă���Ƃ̂��ƁB

�@�n�n�͐̂̓p�p�������B-----����͗L���Șb�B�u���v�i�ӂ����j�̔����ɊW���邩���ׂĂ݂悤�B �@�n�n�͐̂̓p�p�������B-----����͗L���Șb�B�u���v�i�ӂ����j�̔����ɊW���邩���ׂĂ݂悤�B

�ޗǎ���ȑO�̌Ñ���{��ł́A[h]����[p]���Ŕ�������Ă����B����[p]���͕��������[�U]���ɁA�]�ˎ���ɓ����Ă悤�₭[h]���ɕς���Ă��Ă���B�p�p----�t�@�t�@----�n�n�@�����ω����Ă����B

[p]���͗��O�j��----�͂������B[�U]���͗��O���C���B[h]���͌��W���C���ł��łɐO���g��Ȃ����ɂȂ�B

�����͊y�Ȃق��֊y�Ȃق��ւƕς���Ă����Ƃ������Ƃ炵���B���������X�y�C������t�����X���[h]�������Ȃ��̂ɋC�t�����B�p����������A[h]��������

���P��������ˁB

���R�̕�炵691�@�@ 2022.11.16

�@�@ �@�@

�[�Ă��ƒ��Ă��͂��Ȃ����̂� �[�Ă��ƒ��Ă��͂��Ȃ����̂�

���̋C��������Ɖ�����A�ꌅ�̏������ق��ɋ߂��Ȃ��Ă����B���ɑ����~��邱�Ƃ������āA���悢��H�̏I��������������X�������Ă���B

������������������A�����V�C���B���؉z���ɗ[�Ă��������A���Ă������X�̊Ԃ���܂���Ȍ��ƂȂ��ē͂��Ă���B

�v���o���̂́A�l�p�[���A�|�J���̃T�����R�b�g�̋u���猩���q�}�����̖���u�}�`���u�`�����i6993���j�̒��Ă��v�B���̋���݁A�������ޒn������͂������A�R���K�N�F�ɋP������ɔ����𑝂��Ă����A��̐F�ɕω����Ă�

�����B���̐��̂��̂Ȃ�ʔ��������L���������A���͉F���ɔ�т��݂����������B

�������Ƃ��[���ɂ��N�����B���Ԃ��t�ɉ�����悤�ȋC������B�Y��ȗ[�Ă��������B

�@�@�����̓}�i�X���A�������}�`���u�`����

�[�Ă��ƒ��Ă�----���̓�͓������́H�@�Ȃ��N����̂��낤�B������� �̂̋L������������o���Ă݂�B

�@�@�@�@�@�@�@�i������Ǝv���o���̂ł����āA������Ƃ̐̂ł͂Ȃ��B�����Ԃ�Ȑ́A�����\���Ⴉ��������̐́B�j

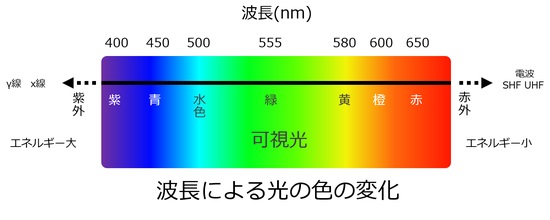

�܂����z����̌��ɕ����ׂĂ݂�ƁA����Ă���Β��Ԃ̋�͐��B�ڂɌ�������͉����ƌĂ�A������Ԃ܂ł̌��Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���B�����̌��͑��z����n���ɓ͂��Ƃ��ɁA��C����ʂ�B���͋�C�̕��q��`���ɓ������ĎU���B����Ȃǂ̔g�����Z�����قǂ��낢��ȕ����ɎU����Ă��鐫���������Ă���B�i���C���[�U���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�C���Z���l���\��銴���H�@�̂�т肳��͂܂������i�ށj

�ł͂Ȃ���́A�g���̒Z�����F�łȂ��H

���͂ƂĂ�������ŎU�����Ă��܂��̂ŁA��ɂ͎��ɔg���̒Z�����L���邱�ƂɂȂ�B

����[�́A���z�̍��x���Ⴍ�Ȃ�̂ŁA�n���ɓ͂�������C�̒���ʂ鎞�Ԃ������Ȃ�B���̕��ق��̉������U������Ă��܂��A���

�g���������U������ɂ����u�ԁv���c���Ď������̖ڂɌ�����B

���ꂪ���Ă��Ɨ[�Ă��̎d�g�݂炵���B

�u�ԁv�͔g���������B������M���@�́A�J�̓����܂�̓����A���[���Ȃ�ׂ������֓͂��悤�ɂƁu�Ԃ��v����A���ӂ𑣂��Ă���B

�o�T�FWikipedia�@������ �o�T�FWikipedia�@������

�ł�11���W���̖�Ɍ���ꂽ�F�����H�́A���̐Ԃ����́H�ǂ����痈���F�H

�i���������j�F�����H�́u���z�ƒn���A�����꒼���ɕ��сA�����n���̉e�ɓ���v���ƂŋN����B�������H�̊ԁA���͔����P�������ƒn���̈Â��e�̑Δ�������Ă����B���ꂪ�F�����H�̏�ԂɂȂ�ƁA���F

�Ƃ�����----�ԓ��F�ɋP���Č������B

���z���̐Ԃ����͔g���������ĎU������ɂ����A�n���̑�C��ʉ߂ł���B

���̌�����C�ŋ��܂��Ēn���̉e�ɓ��荞�ނ��߁A�����Ԃ��Ƃ炳�ꂽ�Ƃ����̂��^���炵���B

����͒n���̒��Ă��Ɨ[�Ă��Ɠ����悤�ɁA��C��ʂ����Ԃ��������ɔ��˂��ĐԂ�������Ƃ������Ƃ��B���Ƃ���ƁA���̐ԓ��F�Ɍ��錎�͌�

���[�Ă������Ɠ������ƁH�@������̂ƁA���˂��Ă��̐F��������̈Ⴂ���낤���B

�@

���͐Ԃ����́A���팩�����邱�Ƃ������̂ɋC���t�����B

���Ă��Ɨ[�Ă����Ԃ��̂Ɠ������A�����Ⴂ�ʒu�ɂ���ƁA������̌��̍��x���������A�n���̑�C�̒��Ń��C���[�U�����āA�Ԃ̉����������c�邩�炾�B����Ɍ����Ⴂ�ʒu�ɂȂ��Ă��A�c��ڂŖ�Ă����āA������ɉ����Y���Ă���

�Ƃ��������ƌ��͐Ԃ�������A�s�C�����B����͋�C���ɉ���`�����Y���Ă��āA�ԈȊO�̐F�����C���[�U���������ʂ炵���B

�F�����H�Ō���ꂽ�Ԃ����́A�u�V���ɂ��������璿�����P�[�X���Ǝ�����v�Ƃ������Ƃ��B

�����ЂƂ��ɂ��Ă킩��Ȃ����ƁB����́u�F���x�v�B���̐��������x�����Ă��D�ɗ����Ă��Ȃ��B�P���r���l�A�g���ȂǂȂǂ��܂��܂Ȍ��t����ь����Ă��āA���̂Ȃ��͂��炪�����B

���ꂩ�����āB

����Ȃ���Ȃ��l���Ă��Ă��炻�낻��[���B����ƍ�����������́u���̖I���`�v���A�g���̒����Ԃ������ăI�����W�F�ɋP���Ă���B����͊`���[�Ă����Ă���̂��H

�@���ƂS�O���ŏo���オ��B

�������܂Ŕ��������̂ɁB�[�z�����������B �������܂Ŕ��������̂ɁB�[�z�����������B

�@  �@�S�������čs�����Č����Ă��B �@�S�������čs�����Č����Ă��B

�I���`�̖A����60�N�߂��B���ߐ{�삪���ɓ��A�����F�l�̑c�����A�����ꐶ�܂�Ă��鑷�ɐH�ׂ��������ƐA�����B�����̑��͊����`�ɖڂ�����Ȃ��B�����ʼn���̏o�ԁB���͑��_�A�E�͋C�O�̂����F�l�B�s�̒��S�n�ɍL���y�n�����n�傳��B

�����́u�[�Ă��v�́A��̒��Ԃ̒��q�K�C�h�������ꂽ�L���ɁA�S�������ꂽ���́B �����́u�[�Ă��v�́A��̒��Ԃ̒��q�K�C�h�������ꂽ�L���ɁA�S�������ꂽ���́B

�@�@�i�I�R�K�C�h�̃A�C�������h���L ���@http://naokoguide.com/�@���@2022.10.17�@

�@�@�@�n�C�W�̐�A�����āu�R���R���Ă�I�v�i�n�C�W�̕����K�˂ćB�j

�@�@�@�@���@http://naokoguide.com/blog-entry-4167.html�@���@�@

�@�@

���R�̕�炵690�@�@ 2022.11.11

�@�@ �@�@

�@

�@�ۂ����̂������������� �@�ۂ����̂�������������

�@��T�ԑO���̂����a�`�i��Ðg�s�m�`----�g�̒���m�炸�A�}���܂��قǗ�Ȃ�Ɏ����Ȃ�j�̕����J���Ă݂��B������C�ɂ��炷�Ǝ��ɔ��������o���オ�����B���������B�T���g���[���C�����̌��ʂ͐�傾�B �@��T�ԑO���̂����a�`�i��Ðg�s�m�`----�g�̒���m�炸�A�}���܂��قǗ�Ȃ�Ɏ����Ȃ�j�̕����J���Ă݂��B������C�ɂ��炷�Ǝ��ɔ��������o���オ�����B���������B�T���g���[���C�����̌��ʂ͐�傾�B

�@�@ �@��̓�͗M�q �@��̓�͗M�q

�@���Ă͐��E��h�����h�q������----�n�o�l�� �@���Ă͐��E��h�����h�q������----�n�o�l��

��������ɓ������̂ŁA�����͗Ⓚ�Ɏc��͊��������Ă���B��Ӎ�p�ɗD��Ă��Č������悭����悤���B�Ƃ�ł��Ȃ��h���B����҂炲�ڂ��ɂق�̏��������A�����̈ꂭ�炢����œ����Ƌ���̂��܂݂����������A�Â�������������悤�ɂȂ�B

�������A��舵���ɒ��ӂ�����B��������n�o�l����G�����w�Ŗڂ����������肷��ƁA���Ƃ͔����̔ߌ����҂��Ă���B���͂����ĔM�������炢�h���I�ȃn�o�l���B���܂ɂ͂���������B

�@�@

�@�P��̊����`���� �@�P��̊����`����

�������݂ŖI���`75�A���n�`65�̔���Ċ������B�݂��ɂ������Ƃ��ꂢ�Ɋ���������Ȃ��̂ŁA����Ȏ���������

�`���������ɕ��ׂ�B���ŗp�ɗp�ӂ��Ă���25�x�̏Ē��ɐ����A���z�ɓ��Ă�B���炫��ƋP���I�����W�F�͂��ꂱ���`�F�B

�����͑��_�̂��߂ɁB�c��̔����͗F�l�m�l�ɁB�����Ă��鏊�������Ă��܂����אl�ɂ��������킯�B

�i���͐H�ׂȂ��̂ł��B���̃e�N�X�`���[���D���ł͂Ȃ��̂ƁA���_�̍D��������Ă͈�������B���̑��莄����ԍD���ȁu�C�`�W�N�v�ɂ͎���o���Ă��Ȃ��B�������B

�j

�{���͉��Ɉ��10�Ŋ������̂炵���B�u�O�E���ƃj�R�j�R�A���E�Ȃ��r�܂����v��2�{6�{2��10�B

�@�@

�@�r�I���̒�A

�@�@�@5���Ԃ��������B�@ ���a�W�Z���`�̍��ۃ|�b�g��130�{�B �@�r�I���̒�A

�@�@�@5���Ԃ��������B�@ ���a�W�Z���`�̍��ۃ|�b�g��130�{�B

���H���ς܂��Ă����O�ɂł�B�r�I���i���|�햼�́A�r�I�� �\���xXP

YTT�j�B������F�Ƃ��Ƃ����Ȃ��F�B���͂ɉ��F�̃T�N���\�E���炭�̂ŁA��F�̐n��I�B���̂Ƃ���̐��V�ŁA��y�������Ă���B�܂������肩��͂��܂�B

�ȈՉ����̂Ȃ��ł͈�l�O�̊i�D�����Ă������A�n�ʂɂ��낷�Ƃ����ɂ�����Ȃ��A�c���q�����r���ɕ��Ă���悤�Ȏp�����Ă���B

�@�@�@ �@

�ԐF�͔�����ւƕς���Ă��� �@

�ԐF�͔�����ւƕς���Ă���

�@���ׂ̕ʑ��ł̓L�m�R�͔̍|���Ȃ����Ă���B�����̓N���^�P���R�����������B����͂���`�B �@���ׂ̕ʑ��ł̓L�m�R�͔̍|���Ȃ����Ă���B�����̓N���^�P���R�����������B����͂���`�B

�@�߂��̓��̉w�ɍs������A�X�������������Ðg�s�m�`�������������B�a�����@���������Ȃ��悤���B�����Ƃ������̓X���́A�Z�����Ă���Ȏ��Ԃ��Ȃ�

�Ǝv�����ǁB��������Ȃ�----���܂ɓX�ŏo��������q�����

�A��̈������₻�̂�����������ďグ�Ă��邩��B����{�����e�B�A�����B �@�߂��̓��̉w�ɍs������A�X�������������Ðg�s�m�`�������������B�a�����@���������Ȃ��悤���B�����Ƃ������̓X���́A�Z�����Ă���Ȏ��Ԃ��Ȃ�

�Ǝv�����ǁB��������Ȃ�----���܂ɓX�ŏo��������q�����

�A��̈������₻�̂�����������ďグ�Ă��邩��B����{�����e�B�A�����B

�@�@�@���R�̕�炵689�@�@ 2022.11.6

�@�@ �@�@

�@

�@

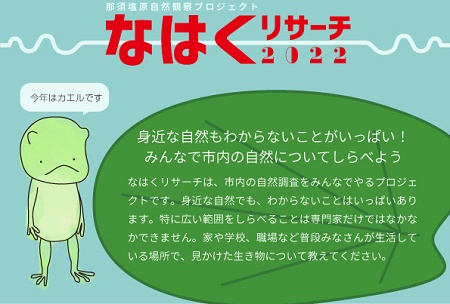

�@�ߐ{�삪�������َ�Ấu�J�G�����T�[�`�v�ɎQ���������ʂ����@�@ �@�ߐ{�삪�������َ�Ấu�J�G�����T�[�`�v�ɎQ���������ʂ����@�@

�@�@�@�@���T�[�`�̊��Ԃ́F2022�N�S���P������11��1���܂ł�7�P���ԁ@�������ꏊ�͎�Ɏ��̒�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ̏ꏊ�́F�W��425���@�ߐ{���P�x�̓쐼�ʂɍL������n�@���͍͂L�t���t���̗�

���炩���ߒ����ΏۂƂ��ꂽ�J�G���T��̂����A�A�Y�}�q�L�K�G���ɂ͏o���Ȃ������B

�������ԈȌ�ɂ��J�G���������邩������Ȃ����A�Ƃ肠�������N�̒����͏I���ɂ���B

|

�g�E�L���E�_���}�K�G�� |

34�� |

�����S��12�� |

�I��10��14�� |

|

�A�}�K�G���i���{�A�}�K�G���j |

10�� |

�����S���U�� |

�I��10��29�� |

|

�j�z���A�J�K�G�� |

�P�� |

10��3�� |

�@ |

|

���}�A�J�K�G�� |

�S�� |

����9��25�� |

�I��9��28�� |

���ꂾ���̏��ł͌X�������߂Ȃ��B�قƂ�ǂ̃J�G���Ƃ͒�ł̏o��������̂ŁA��ɏo��@����Ȃ����������āA�J�Ȃǂ̓V��ɍ��E���ꂽ�B

���������N�̃��T�[�`�ɎQ�����邱�Ƃɂ���āA�J�G���Ɋւ���m���������Đ��_���_�炩���Ȃ����悤�ȋC������B���������Ă�������ǃJ�G���ɂ��Ēm��Ȃ����Ƃ������A����ɃJ�G�����ɖڊo�߂��̂��������낢�B���̈ꉟ���́u�j�z��

�A�J�K�G���v�B����̂��锒���f�R���e���m�[�u���ȕ��͋C���܂Ƃ��Ă����B

�����قɂ͕ʓr�ڍׂȏ�����邱�Ƃɂ��悤�B���N�͂ǂ����u�ցv���Ώۂł���܂���悤�ɁB

�Q�l�ɂ����}���Ȃ�

�@�w���{�̃J�G��48�@�Έ��}�Ӂx�@����M�咘�@�͏o���[�V��

�@�w����`��J�G���x�Ȃ�ׂĂ݂��----�@�@���������ʐ^�@�������]���@�A���X��

�@�w���{�̃J�G���x�@�R�k�n���f�B�}��9�@�@���������ʐ^�@���R�����Y���@�R�ƌk�J��

�NjL

���a30�N�㒆���n���̎R�Ԃ̑��ł́A�I�I�T���V���E�E�I�i�̒�0.7�`1���[�g���j�������Ε߂����Ă����i�H�p�j

2001�N�A��ォ��ߐ{�ɈڏZ�B2013�N����܂ŗтŃV�}�w�r�A�A�I�_�C�V���E�A���}�J�K�V�������Ό���ꂽ�B

2010�N���炢�܂ŃG�]�n���[�~�̐����������Ă����B

2010�N���炢�܂ł́A��ɃA�Y�}�q�L�K�G�����������Ă����B

2022�N10��26���@�����R�N�̉Ƃ̉��̒r�ɁA�����A�I�K�G���������Ȃ������B

�@ �@�C���t���ΘJ���̓��X�@----�@�P�O���s �@�C���t���ΘJ���̓��X�@----�@�P�O���s

6���N���A�Ǝ���7�������Ȃ��A�ߑO3���Ԍߌ�2���Ԃ̒�d���i�Ē�̐����A��܂��A�|���A����Ȃǁj�B���_�̉Ǝ��S���͖�3���B���̐����͓��ɂ���ĈႤ���傫���ق��ɂ͓����Ȃ��B

���̍��Ԃɍg�t��肪5��i���ٓ���������----���ꂪ�܂�������Z�����j�����10���������B

�@�����тł��ٓ� �@�����тł��ٓ�

�@ �@�̎������d���� �@�̎������d����

�ăn�[���A�K�}�Y�~���Ƃ��Ɏd�オ��͏����B�i���˂Ȃ̂ɁB�ӂӁA�ԉG�X�q���j���N�Q���̒a�����ɊԂɍ������H

�a�`�����킹��B25�x�̏Ē��ł͐S���ƂȂ��̂ŁA���_�ɖق��Ď���Ēu���̃T���g���[�E���C�����i40�x���炢���j��U�肩���A��Ï��Ɏd�������B����1�T�Ԃŏo���オ��i�͂��j�B

�@���h�ӂ��₳�� �@���h�ӂ��₳��

�@ �@�Ԃ��Ԃ�Ђ��� �@�Ԃ��Ԃ�Ђ���

��Â̎R���A�ڊ⑺�֏o�����ē��Y�̐Ԃ��Ԃ����߂Ă����B�z100�N�ɂȂ낤�Ƃ���Ȃ��艮�ŁA���h���c�ނ��v�w�ƒm�荇���ɂȂ��āA��炵�̂��ꂱ������q�˂���̂́A�̂̓c�ɂ�m�����ɂ͂ƂĂ������[�����Ƃ������B���̉Ƃ��������20���ŁA���������̋���������ȂǁA�܂����������đA�܂�������B���2���[�g�����~�邯�ǁB

�@�@�@�@�@ �@�ڊ▼���Ԃ��� �@�ڊ▼���Ԃ���

�@ �@10��23���@���ᒎ �@10��23���@���ᒎ

���ᒎ���������B�ӂ�ӂ�B�Ƃ炦�ǂ��낪�Ȃ��B�w�ł������ĐG���Ă݂�B�v���o���͎̂q���̂���ǂw�����x�i�����̎��`�I�����j

�B

�`���̊W�������̂ɁA��������������Ȃ��قlj������Ă��ꂽ�c������̂ԁB�Ȃɂ���`���̑c��͎��̑c�ꂪ�����ɖS���Ȃ�����A�����ꍥ

�̂X�l�ڂŒn��̌㊘�Ɏ��܂�����J�l�B

�@ �@10���ɓǂ{�͖�2�O���{10�� �@10���ɓǂ{�͖�2�O���{10��

���݂��ݖ��킢�Ȃ���������ǂ̂́A

�w�{��֎q�̗��H�x�w�V�x���A�Ő[�I�s�x�w�v���A�ǓƂ͔������x�w�n�R���j�b�|���x�w���j�w�҂ƌ����a�x�w���̐��Ő����闝�R�x�w���ǁ@�Ԗт̃A���x�w���{�̒n��������Ȃ��x�w���炵���F���̐}�Ӂx

10���́A���ʂɓǔj----���������ē��e���S�g�ɔ����������Ă��Ă��Ȃ��B

10���͓��e���\�z�ƊO�ꂽ�̂ŁA���r�܂œǂ�ŕԋp�B�i��������j

�@ �@��������ʋ�~���Ă���̂� �@��������ʋ�~���Ă���̂�

�V�W���E�J���̐��A�L�c�c�L�̃h���~���O�A�K�r�`���E�i������j�̊y�����Ȑ��A���邭�Ȃ�ƃW���E�r�^�L���u�q�b�q�b�v�Ɠ꒣��錾������B�ׂ̉Ƃ̉����ŁA�����炭�����̍s���\���b�������Ă���̂��낤�A�J���X�̒���̂�����������B�J�P�X���ӂ�`��ӂ�`��Ɣg���s�ł���Ă����B���ԂɃ��Y���u�L�L�[�v�Ɩ��A�L�W����߂�ł����������Ă���B

�@���悢��11���@�����`�̋G�� �@���悢��11���@�����`�̋G��

�`�Ƃ̏o��͋��R�ƕK�R�̂܂������B���̉w��Y���̓X�Ƃ悵�݂�ʂ��A�������ƒʂ��Ǝv��ʊ`�Ƃ̏o�������B�Z�������y�����d���̎n�܂�B�i���͐H�ׂȂ��̂ɁB���̍�Ƃ��D���Ȃ����B�ۂ����̂�����Ƃނ������Ȃ�B�j

�F�l�m�l����悭�Ȃ��m�点���͂��B�����ɂ��Ȃ�B

���������悤�ɂ��v���邪�A�C�Â��ΏI����Ă���10���������B�~�̏����܂ł��Ə�������B

�H�̌i�F��S�ɖ��ߍ���ł������B

�@�@

�P���L�@�N���@�R�i���@�C���n���~�W�@���}�U�N���@�J�c���@�u�i�@�u�i�̎��@�^�`�c�{�X�~���@�q�����u����

���R�̕�炵688�@�@ 2022.11.1

�@�@ �@�@

�@

����Ȏd������D�� ����Ȏd������D��

�H�̗т̌b�݁A����͂��܂��܂Ȗ̎����n���Ă��邱�ƁB

�����͐}���ق֏o���������A�O��ɉ�����C�A��������x�����Ȃ�������Ă���̂ɂł��킵���B�����l�Ƃ̒�̊`�̎��⃀���T�L�V�L�u�̎��Ɏ䂩��ĎR���牺��Ă����̂��낤�B�ăn�[��K�}�Y�~�̎����_���Ă���ɈႢ�Ȃ��B�����͂Ȃ炶�Ɛ���z���A���n���Ė̎�����������B����Ȏd������D���B���˂Ȃ̂ɉ������o��������ߒ������Ă���̂���D���B�@

�@�@(�}���ق̑O��ɉ�������----�ǂꂾ���c�ɂȂ́H�@���₢�╁�ʂ̓c�ɂł��B�j

|

�i�c�n�[�� �i�c�n�[�� |

�i�c�n�[���Ԃ�Ԃ�B�c�c�W�ȃX�m�L���B�ߐ{�ł́u�ǂ�҂Ⴊ�܁v�ƌĂ�邱�Ƃ������B���̂�����́H�@�ʎ��������猩��Ɓu���r�v�Ɍ����邩��B�u���[�x���[�̒��ԂŁA�n���O�ɐH�ׂ�Ǝ_���ς��B�Ē�25�x�ɂ��Ĕ��N�҂B���y���邽�߂̉h�{���Ƃ��č�����������B

�V�R�y����������u�h�E���A�����������Ɣ��y�����i�ނ炵���B����̓����S���̔n��������鎞�Ɠ����B

���܂��ł���Ƃ܂�ŃJ�i���A�����E�}�f�����C���̖�������i���Ƃ�����j�B

|

�Ђ��n�� �Ђ��n�� |

�K�}�Y�~�̐Ԃ����B�����v�N�\�E�ȃK�}�Y�~���B�������ɓ�����O�Ɏ��n�����B�i�c�n�[�Ɠ������Ē��ɒЂ���B���͍��N���߂Ă̒���Ȃ̂ŁA���������ǂ̂悤�Ȃ������ł���̂��A�y���݂ł�����S�z�ł�����B

�K�}�Y�~�̕ʖ��Ɂu���c�h���E���E�h���v������A�ߐ{�ł̓��E�h���ƌĂ�邱�Ƃ������B

�Ƃ��낪�u�I�g�R���E�h���E�j���E�h���v�Ƃ����悭�����A��������B�ӂ�ӂ킵�������Ԃ��炫�A�H�ɂ͑^�X�Ƃ����Ԃ������n�����A��̃K�}�Y�~�̂悤�ɐH�p�ɂȂ�Ȃ��B�ʎ��͑����Ă��Ă܂�ɕt���B���ɗ����Ȃ����Ƃ���u�I�g�R�v�������āu�I�g�R���E�h���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ������������邪�������낢�B�H�ׂ��Ȃ�����j�H

�@�Ȃ�قǐH���Ȃ��j�Ȃ̂�������Ȃ��B���t�����̂͂����ƁA�������[������Ȃ��ڔz��ł��邵������҂̏��̐l���낤�B

�@�I�g�R���E�h���@���@ �@ �@

�@��@�J�����J

�@�� �@�i���V�A��: �K�p�|�y�~�{�p�j�@���V�A�̈����́B �@��@�J�����J

�@�� �@�i���V�A��: �K�p�|�y�~�{�p�j�@���V�A�̈����́B

�r�ɒЂ����ފԃJ�����J�̉̂���������ł����B�J�����J�Ƃ́A�K�}�Y�~���̎����Ӗ����郍�V�A��u�J���[�i�v(�{�p�|�y�~�p)�̎w���`�B�����A�������ƌ������Ӗ���t�������铭��������悤���B���{��Ō����u�K�}�Y�~�����v�Ƃ������Ƃ��납�B�i�J���[�i�����m�J���{�N�j

�����ԃ��V�A���w���Ǝv���Ă������A���ׂĂ݂�ƃC�����E�y�g���[���B�`�E�����I�[�m�t�i��ȉƁE��ƁE���w�����ҁj��1860�N�ɍ쎌�E��Ȃ�����i���ƕ��������B

���́u�J�����J�J�����J�J�����J�}���v�ƌy���Ɏn�܂�C���g������ۓI�B

�K�}�Y�~�ƃG�]�C�`�S�̑g�ݍ��킹���A�Ⴂ�j�����ے�����ƍl����ƁA�����y�n���ւ̋������N���Ă���B

�@�@ (�C�Â������ƁF�K�}�Y�~���G�]�C�`�S���������딒���Ԃ��炫�A�Ԃ���������B�j

��K�}�Y�~��A�K�}�Y�~��A���̃K�}�Y�~��I

��ɂ͎��̃G�]�C�`�S���A�G�]�C�`�S�̎��������

----����----

�����I�������������A�Ⴂ���S��

�ǂ��������D���ɂȂ��Ă�����I

�A�C�E�����[���A�����[���A�A�C�E�����[���A�����[��

�ǂ��������D���ɂȂ��Ă�����I

�K�}�Y�~��A�K�}�Y�~��A���̃K�}�Y�~��I

��ɂ͎��̃G�]�C�`�S���A�G�]�C�`�S�̎��������@��

�@�@�@�@�@�i��� ���L�@���{�̃`�F���t�ҁA���y����ҁj |

2016�N�A���q���S����ǂ��ă��[���V�A�嗤�����f�����V�x���A�S���ɏ�肽���ƂЂƂ�ŗ��������āB

�u�����[�g���a���i�o�C�J���Γ쓌�ɂ��鋤�a���j

�ɁA�鐭���V�A����ɍ����ږ�������ꂽ�R�T�b�N�̎q�����Z��ł���B�I�̎��̑��������g���đ���ꂽ�A���j������������傫�ȏW�c�Z��̒��ŁA�N�������ߑ����܂Ƃ��Ă��̉̂��̂��Ă��ꂽ�B

�ق��8�N�قǂ̑O�̘b�Ȃ̂ɁA�����ɂ����ƌÂ��L�����S���Ă���B��������������ŁA��҂������ă��V�A���w���̂������a�̎��オ�������B���̋L���Ƀ��V�A��

�������u�J�����J�J�����J�J�����J�}���v�̉̂��d�Ȃ�B

�ŋߎv�����Ƃ������B----�ߋ��̊y���������o�������܁A�������t���ċA���Ă��Ă���悤�ȋC������̂��A����������ŁB

�@�@

�@�@�@���R�̕�炵687 �@�@

2022.10.25

�@�@ �@�@

�@

�@ �@�����͐��E�ň�ԑ傫���؎肾�����@�@����p�����a100�N�L�O�؎� �@�����͐��E�ň�ԑ傫���؎肾�����@�@����p�����a100�N�L�O�؎�

|

|

�@�S���F�l�I���q���璸�����؎�u����p�����a100�N�L�O�؎�v���Ƃ��Ƃ���������B �@�S���F�l�I���q���璸�����؎�u����p�����a100�N�L�O�؎�v���Ƃ��Ƃ���������B

�c12�Z���`�A��8�Z���`�Ƃ����傫���́A�������E�ꂾ�����ƕ����Ă����B�ޏ��̎v���o�������Ȃ�͎̂₵�����Ƃ����A���̎茳�ɒu���Ă��������A�v�����Ċ�t����ق�����ԂƐM���āB

���

�@���v���c�@�l ����p���L�O��E����p���L�O��

���Ƃ����̂܂ܕۑ�����Ă��āA���ɂ͉p�������u�u����Ăэ��n�܂��v���c���Ă���B

����p��

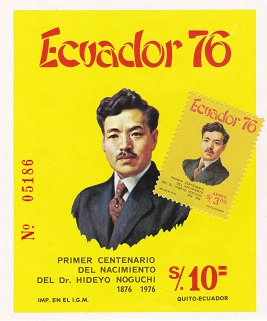

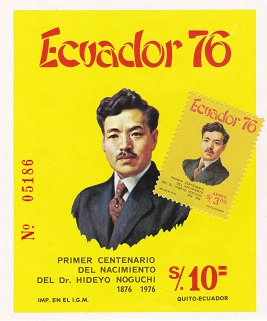

1876�i����9�j�N11��9���� �������O�c�a���O�銃�i�����c�㒬�@���Ƃ��璖�c��܂�2�L���قǁj

�@1928�i���a3�j�N5��21���@���M�a�̌������A�p�̃S�[���h�E�R�[�X�g�i���݂̃K�[�i���a���j�̃A�N���Ŏ����@51��

��ɍۊw�̌����ɏ]�����A���M�a��~�ł̌����Œm���Ă���B�������`�L�Ȃǂœ`����Ă���悤�ɂP�̎��Ɉ͘F���ɗ����č���ɉΏ����A���肪�����Ȃ���

�����B���t���щh�̐s�͂Ŏ�p���A�s���R�Ȃ�������肪�g����悤�ɂȂ�B���̎����Ɋ��������p���i�����͐���j�͈�t��ڎw���悤�ɂ�

��A����חサ21�ň�t�Ƌ����擾�����B

���̌�A�����J�֓n�q�B�y���V���o�j�A��w��w���̏�����o�ă��b�N�t�F���[��w�������Ŏ�ɍی����ɋ��ށB

�������������A�d�q�������̑��݂��Ȃ�����ɁA���M�a�̃E�B���X�������Ǝv��������p���̔ߌ����v�������B

1918�N�A����p���͉��M�a�̕a���̂����A���N�`�����J������ׂ��A�������������Ă����G�N�A�h���֔h������Ă���B

�����̌��ʊJ�������Ƃ����u���M�a���N�`���v�͊ԈႢ���������A�����̃G�N�A�h�����{���犴�ӂ���A�G�N�A�h���R�̖��_�卲�ɔC������Ă���B

��s�L�g�s�ɂ͖���ʂ肪����A�x�O�ɂ�Colegio Noguchi�i��������w�Z�j������B

�G�N�A�h���؍ݎ��i1982�N�j�A���{�l�w�Z�ƃR���q�I�E�m�O�`�Ƃ̊Ԃɂ͌𗬂��������B

�@����L�O�ق�K�₵���̂�21���I�ɂȂ��Ă����̂��낾�����B�Ռ������莆��W�����Ă������̂��v���o���B�ɂ߂��̕n���ƁA�^�~�ɌŃV�W�~���l���Ĕ��錵�����J���ƂʼnƑ����x���Ă�����V�J���A���q�p���ɑ������莆�������B���������Ȃ��ꂪ�A�C������`��������S�Ŋw�я����������莆���B �@����L�O�ق�K�₵���̂�21���I�ɂȂ��Ă����̂��낾�����B�Ռ������莆��W�����Ă������̂��v���o���B�ɂ߂��̕n���ƁA�^�~�ɌŃV�W�~���l���Ĕ��錵�����J���ƂʼnƑ����x���Ă�����V�J���A���q�p���ɑ������莆�������B���������Ȃ��ꂪ�A�C������`��������S�Ŋw�я����������莆���B

�莆�A���̉��[�����Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ����́B�l�̎v���̔��I�ł������͂����A����Ɂu��^�v�Ƃ��ĕω����Ă����B�q�[--�h��̌��т�������A����̈��A����^���������̂���������B������w�ׂΑ���Ɏ���̂Ȃ��t�H�[�}���Ȏ莆��������A���ꂪ��V�Ƃ��ĔF�߂���悤�ɂȂ��Ă����B

���ʂ���ȏ�ʂ����������邱�Ƃ������Ȃ����B���t�������V�������`�������قǁA���e����a�ɂȂ菑�����l�̐��_���痣��Ă����悤�Ȉ�ۂ���̂��B

�@�����ɕ�V�J�̎莆������B���M�ŏЉ�ł��Ȃ��̂��c�O�����A���߂Č����Ƃ��A���̓��e�̌������Ɣ��͂ɋ������B���q�ɑ��钼�B�Ȏv���A������Ǝv���e�S���܂������ɓ`����Ă���B �@�����ɕ�V�J�̎莆������B���M�ŏЉ�ł��Ȃ��̂��c�O�����A���߂Č����Ƃ��A���̓��e�̌������Ɣ��͂ɋ������B���q�ɑ��钼�B�Ȏv���A������Ǝv���e�S���܂������ɓ`����Ă���B

�^�������������Z�p���Ȃ����A�͂�����B�`���������e������B

���܃C�́B�����i�o���j�ɂ�B�݂Ȃ��܂��i���낫�j�܂����B�킽��������낱��ł���܂���B

�Ȃ����i���c�j�̂���̂܂ɁB���܂ɂ˂�i���N�j�B�悱����i��U��j���B�������܂����B

�ׂȂڂł��i�������炵�Ă��j�B���肩�Ȃ��B

���ڂ��B�ق�i�G�X�q���ߏ��̒n�� �ɂ́j���܂肨��܂����B

���܂����B�����Ȃ�B�����킯�i�\����j���Ă��܂���B

�͂�ɂȂ�g�B�݂Ȃق����h�i�k�C���j�ɁB���Ă��܂��܂��B�킽�����B������ڂ�������܂���B

�h���i�ǂ����j�͂₭�B���Ă�������B

���˂��B���낽�B���g����ɂ��������܂���B�������������g�݂Ȃ̂�āi���܂�āj�B���܂��܂��B

�͂₭���Ă�������B�͂₭���Ă�������͂₭���Ă�������B�͂₭���Ă�������B

������i�ꐶ�j�̂��݂̂āB����܂���B

�ɂ��i���j���ނ��Ă�B�����݁i�q�݁j�B�Ђ������ނ��Ă킨���݁B���Ă���܂��B

�����i�k�j���ނ��Ă͂����݂���܂��B�݂Ȃ݁i��j���ނ��Ă킨����Ă���܂���B

�������i����j�ɂ킵�������i���₿�j�����Ă���܂��B

����܁i�h���l���C�����̑m���̖��O�j�ɁB�������ɂ킨����Ă���Ă���܂���B

�Ȃɂ��킷��Ă��B����킷��܂���B

������i�ʐ^�j���݂�g�B���������Ă���܂���B�͂₭���Ă�������B������g�����āi�����āj��������B

����̂ւ��܂��āi�Ԏ���҂��āj����܂���B�˂Ă��˂ނ�܂���

�@ |

����p���Ɋւ���]�`�́A�n�ӏ~���̖���w���������x������B����́w���y���x�w���̗��Y�n�x�Ȃǂ͕��w�̈߂��܂Ƃ����|���m�Ɲ�������邪�A�����̈��

�����w�������x�w���e���x�w�����x�������[���B

�@�@�@�@���R�̕�炵686

2022.10.17�@

�@�@ �@�@

�@

�@ ��^��ƒ� ��^��ƒ�

�r�I��200�{�A�f���t�B�j���[��30�{�A�A�C�X�����h�|�s�[120�{�A���̑���c���B�Ē�̐������܂������A�҂����Ȃ��̍�Ƃ��R�ρB

�����ς܂��čg�t�����ɍs���Ȃ��ẮB

�A�P�r���Ԃ牺�����Ă���̂����ڂɁA���������ꂩ���Ƃł��B

���R�̕�炵685

2022.10.12�@

�@�@ �@�@

�@

������Ƃ������ ������Ƃ������

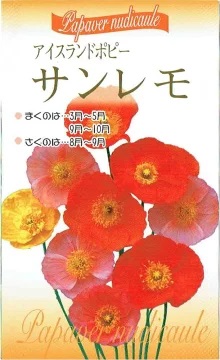

�����Ǝv����Ȃ��ł����B�t�̒�̈�Ԃ̉Ԃ́u�A�C�X�����h�|�s�[�v�B���̉Ԃ��炩����ɂ́A�����ߐ{�̓~�̊������e������̂ŁA

���i�K�̎菇��K�v�Ƃ���B

�@�@�C�������v����ď������|�b�g�Ɏ������----����͂P�T�Ԃ���10����------��������̗ǂ��ꏊ�ŊǗ�------

�@�@�o�t���o�Ă��������傫���|�b�g�ɐA���ւ���------�X�ɑ傫���Ȃ������ԑ傫���|�b�g�ɐA���ւ���----

�@�@���̃|�b�g�𗠒�ɕ��ׂ�------�ȈՉ���������ĕی삵�Ă��-----�R�����{�ɉԒd�ɒ�A����B

�~�̊Ǘ���

��ԑ�ρB�뉺�ɉ���������̒��A����ł�����������Ȃ���B���C�Ń��b�Z�����Ȃ��牷���܂ł��ǂ蒅���B�g�̂͂�������₦�Ĕ@�J�I�����肪�������ށB�i�����ł��ߑ��j���N�͂�����߂悤�A�����̊Ǘ��͕��S���傫������B

�������A�������͂�߂悤�Ǝv���������킽���A���ƍ̎�̎���������ق��̎�ނ������Ă݂悤�ƒ��������̂����́u�T�������v�B�͂�����܂����Ăт�����

�����B

|

��܂̕\�ɂ����������B�@�����H�ԈႢ�����邼�B

�A�C�X�����h�|�s�[�@�T�������i�̔��p�̕i�햼�j

�@�@�܂��̂�----�R���`�T��

�@�@�@�@�@ �@�X���`10��

�@�@�����̂�----�W���`�X��

����ɗ��ɂ�

�u����l��(���т���)�Ƃ��Ă�A����l(�܂��͋�P)�Ƃ͐`��������ɂ������H�̈��l�ŁA�ޏ��̖��ɍ炢�����Ƃ��炱�̖��O������ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�|�s�[�Ƃ������̃A�C�X�����h�|�s�[�ŁA�������邱�Ƃ̂Ȃ��N�₩�ȉԐF�ƕ��ɗh��߂��p�������̏t��A�z�����܂��B���̋����Ƃ���ł͔̍|�͔����āA�g�����Ђ��܂�ɐA���Ă��������B

�v

�u�a���͂ЂȂ����v�B

�����H |

�ʔ̂Ŕ������̂ŁA�̔�����HP���畷�����킹��B

�E�A�C�X�����h�|�s�[�̎�͏H�Ɏ����A�~�z���������̂����̏t�̂R������T���ɊJ�Ԃ��邱�ƁB

�E��܂̕\���ɁA�u�炭�̂͂W������X���v�Ƃ���̂͂�قǂ̊���n�i�V�x���A�A�t�B�������h�̖k�̒n���Ȃǁj�B

�@���̏ꍇ�Ɏ����̂͂R���`�T���B

�E�a�����u�ЂȂ����v�́u�V�x���A�ЂȂ����v�̊ԈႢ�B

�E�ЂȂ����́u�V���[���[�|�s�[�v�̂��ƂŁA�w�������s�����Ă��̐�ɉԂ�����B

�@�Ԋ��̓A�C�X�����h�|�s�[���x���ĂT������U���I���ɂ����āB

�E����l���ƌĂ��̂͏�ɏ������V���[���[�|�s�[�B

|

�����ĕ��匾���̃����X�^�[�Ɖ������̂ł����B

���������̓��A�̔�������L�`���ƕԎ����͂����B

�u���������ʂ�ł��B���N�̔��p����������܂��v�ƁB

�[�������������A���l���Ă��܂����B

����g�D�ɕ���������͈̂Ղ����B�ł����ꂪ�Όl��������ǂ����낤���B�Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ����낤�B

���͓T�^�I�ȓ��{�l�炵���A�ڂ̑O�̐l�ɕ��������ɂ͗E�C������B�����Ɖ䖝�𑱂��āA���鎞���_�̌�����ꂽ�悤�ɔ��ꂵ�Ă��܂����Ƃ�����B�i�ؗE�B���܂�

�A10�N�Ɉ�炢���ȁj

9/24�̋L�^�ɂ���悤�Ɂu���Ȃ��ɂ͐ӔC�����Ȃ��̂ł����I�v�ȂǂƓ{���Ă��܂��B

�����̗����ʒu���l���A��ӂ��B���Ȃ���v���ʂ�ɑ�������قǂ̑�l�ɂȂ�̂͂��ɂȂ邾�낤�B

�Ȃ�Ȃ��˂����ƁB

�@ |

�@�@ �@10��7���@�U���̋C����10������������B�܂�ő��̓~�̒��̂悤���B�~�p�̈ߗނ��茳�ɏo���A �@10��7���@�U���̋C����10������������B�܂�ő��̓~�̒��̂悤���B�~�p�̈ߗނ��茳�ɏo���A

�@�@�@�@�d�C�J�[�y�b�g���R�Z�b�g�A���t�g����~�낵�Ă��ĕ~�����B

�@

�n���̍g�ʃ����S���Y���̓X�ɏo�Ă����B12��500�~�B�W��������낤�A�A�b�v���p�C�������ȁB �@

�n���̍g�ʃ����S���Y���̓X�ɏo�Ă����B12��500�~�B�W��������낤�A�A�b�v���p�C�������ȁB

�@

���R�̕�炵684

2022.10.7�@�@

�@�@ �@�@

�@

�@

�@���{���R���@�j�z���A�J�K�G���@���}�A�J�K�G���@�ǂ����H �@���{���R���@�j�z���A�J�K�G���@���}�A�J�K�G���@�ǂ����H

����4������n�߂��ߐ{�삪�������َ�Ấu�Ȃ͂����T�[�`�J�G���v���A�Ă��߂��Ă��悢��I�Ղɋ߂Â��Ă����B�@�@�@

�@�ߐ{�삪�������ف@���@http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/�@��

�@�Ȃ͂����T�[�`�J�G���@���@http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html�@��

�����W�̊��Ԃ́@2022.4.1�`11.1�܂ŁB

�P�j �j�z���A�}�K�G��

�Q�j �g�E�L���E�_���}�K�G���@�i�Ȗ،��ɂ̓g�m�T�}�K�G���͂��Ȃ��j

�R�j �A�Y�}�q�L�K�G��

�S�j �E�V�K�G���@

�}�ӂ���Ă��āA��ɏo�邽�ђn�ʂɖڂ��Â炵�A�т�����ƁA���͂̋C�z�Ɏ����Ƃ��炷�B

���܂܂Œm��Ȃ��������Ƃ��������Ă���̂́A�ڂ̑O�̐��E�̉𑜓x���オ���ĐS�������v�����B

�@�j�z���A�}�K�G���A�g�E�L���E�_���}�K�G���A�E�V�K�G���̐���

���A�g�E�L���E�_���}�K�G������ђ��˂���ڂŒǂ��B���͂���ǂ��p�͌������B�܂�ŔE�҂̂悤�ȃJ�G�������B �@�j�z���A�}�K�G���A�g�E�L���E�_���}�K�G���A�E�V�K�G���̐���

���A�g�E�L���E�_���}�K�G������ђ��˂���ڂŒǂ��B���͂���ǂ��p�͌������B�܂�ŔE�҂̂悤�ȃJ�G�������B

���N�ԁA�J�G���J�G���J�G���ƔO���Ȃ����d��������̂́A�܂�ŃJ�G�����e�[�}��BGM���S�ɗ���Ă���悤���B

�Ȃɂ��둊��͓����̑f�������c�B������Ƃ���ĂĒǂ������A�_�Őg�̂��Ђ�����Ԃ��Ă݂�B�����͂Ȃ炶�ƃJ�G���͊撣��B���Ƃɖ߂낤�Ƃ���B���ː_�o���������܂��A�J�����Ō����u�u���s���v�����ă��c�̒��˂���\�z����B�h���̂��閈�����B

�Ƃ��낪�A���̂X���̖�����V��̃J�G������Ɍ����Ă����B���ꂪ���̎ʐ^�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����قɂ��₢���킹�A�}�ӂōׂ��������������ʁA����́u�j�z���A�J�K�G���v�Ɣ��������B�w����������A�{���Ƃ��艡��̓m�[�u���A�{�ɂق�̏����̖͗l�������āA�Ȃɂ��{�̉������Ɣ����Ă��ꂢ���B�f�R���e���L���Ă�������A�������͔����I�����W�F�B�Ȃ��Ȃ����킢���B

�悭�������}�A�J�K�G���́A�}�ӂɂ���

�P�j�w���ɂ���2�{�̔畆�������A�ۖ��̌��ŊO���ɋȂ���B

�Q�j�w�Ƙe���̋��̋��ڂ̌��œ����ɋȂ���B�����猩��ƌۖ��̌��ʼn��ɋȂ���B

���̂悤�ɂ������B�j�z���A�J�K�G�������S�̂ɂ��肵�Ă����܂�����ۂ��A�u���}�v�Ɗ������킯�ɔ[���ł���B

(10/3 �ߌ�A���̃��}�A�J�K�G������ɂ͂��߂Č���ꂽ�B�Ȃ�قǃj�z���A�J�K�G���Ƃ͈Ⴄ�B����A�����j

�Q�l�F

�u�Òr��@�^��э��ށ@���̉��v�@�i�����m�ԁv�j

���̋�͔m�Ԉ��i�[��j�ʼnr�܂�Ă���A�����ɂ̓g�m�T�}�K�G�������Ȃ����Ƃ���A���́u����Áv�Ƃ̓g�E�L���E�_���}�K�G���Ƃ��������L�́B

���邢�̓c�`�K�G���i�C�{�K�G���j�Ƃ�����������B �c�`�K�G���͂��₾�ȁB

�ł͐��̃X�^�[�A���s�̖썂�R���̍���u���b�l���Y��v�̃J�G���́A

�@

�@�@����͊��ɐ�������g�m�T�}�K�G���B�����ɂ�����炵���B

������̐���ςȂ̂��낤�A���C�Ɍ����A��яo�Ă���ӂ��̖ڂł�����߂Ă���----��炵�����C�Â��Ă���钇�Ԃ��������B�����̖��m�ɋC�Â�����邱�Ƃ������Ă��@���Ȗ���

�������B

���������J�G���͏�ɑO�i����̂݁B��s�@��E�T�M�Ɠ����ŁA���������ł��Ȃ��B

�J�G�������Ă��ďo�Ă��铚���́u�i�߁I�v�B

���̃J�G�����T�[�`��11.1�܂ŁB�O�ɏo�邱�Ƃ������Ȃ鎞���Ȃ̂ŁA�J�G���̊ώ@������@������邾�낤�B�ώ@���L�ɒNjL����L�^���܂��܂��m���Ȃ��̂ɂȂ�܂��悤�ɁB

�Q�l�ɂ����̂́A

�w���{�̃J�G��48�@�Έ��}�Ӂx�@����M�咘�@�͏o���[�V��

�w����`��J�G���x�Ȃ�ׂĂ݂��----�@�@���������ʐ^�@�������]���@�A���X��

�w���{�̃J�G���x�@�R�k�n���f�B�}��9�@�@���������ʐ^�@���R�����Y���@�R�ƌk�J��

�ق��B

�@�@�@

�@�@�@���R�̕�炵683 2022.10.3�@�@

�@�@ �@�@

�@

�@ �@���X�̂��܂��܂Ƃ������� �@���X�̂��܂��܂Ƃ�������

���R�̕�炵682

2022.9.28

�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�@ �@���Ȃ��ɂ͐ӔC�����Ȃ��̂ł����I �@���Ȃ��ɂ͐ӔC�����Ȃ��̂ł����I

�@�@ �@���e�����y����A�t���b�p�[����A�^�L�V�[�h���� �@���e�����y����A�t���b�p�[����A�^�L�V�[�h����

�̂�т�ƒx�����H��ۂ��Ă��鉀���̉Ƃɓd�b���������B�̂�肭���ƌ�������鉀���Ɏ��͓{�����A���l�ɐ����r�������ƂȂǂ���܂łȂ��������Ƃ��B

���������ƂɁA�����͎����̗�����ڂ݂āu���Ȃ���A�ӂ�v�C�������݂�����������킹�Ă��Ȃ��悤�������B

�b��40�N�O�ɂ����̂ڂ�B��ẴG�N�A�h���ɏZ��ŁA�����T�̖������n�̗c�t���ɒʂ킹�Ă�������̂��ƁB�T���̂��钩�A���̑��}�o�X�ɏ悹����o���������A���O�̋A��o�X�ɏ���Ă��Ȃ������̂��B����Ă��Ȃ������ǂ��납�A�o�X���̂��̂��A�p�[�g�܂ł���Ă��Ă��Ȃ��B

�ʉ����͂��߂Ăق�̂ӂ����قǂȂ̂ŁA���͂܂����R�ɃR�~���j�P�[�V���������Ȃ��B����������N���܂�̃X�y�C����̌�����Ȃ̂ŁA�v�������Ƃ����R�ɕ\���ł���킯�łȂ������B�ǂ�������A���͂Ȃ��B�v�͂������d���ɏo�����Ă��ė���Ȃ��B

�ƂڂƂڂƐS�����̂悤�ɏd���B������ƔR�������ɔM���B

�܂����ǂ��ǂ��������ɓd�b����B

�u���炟�A�����Ȃ�ł����B�^�]��ɘA��������Ă݂܂��ˁv�B

�d�b�̑O�ő҂��Ă��Ă��A�Ԏ����Ȃ��B�悤�₭1���Ԍ�ɁA

�u�^�]��̉Ƃ܂ŘA��Ă����ꂽ�悤�ł��B�o�X�̒��ł��삳��͖����Ă��āA�^�]��ɂ͌����Ȃ������悤�ł��v

�������Ȃ��^�]�肪�o�X�̉^�s���[�g��Y�ꂽ���H���̕Ԏ����Ȃ������B���S�z�����Đ\����Ȃ��A�̈ꌾ���Ȃ������B���{�Ƃ̎Љ�펯���Ⴄ�ƌ�������܂ł����A���n�ɂ͂���Ȃ�̊��K�Ƃ������̂�����̂��낤���A�����ɂ��̂�т肵���Ή��Ȃ̂ŁA�킽���͓{�����I

�������n�̐V���ɂ́u�s���s���ҁv�̗��������āA���O��N����炩�ɂ���Ă���q�������������������B�����Ύq���̗U���͂܂܂��邱�ƂŁA���܂Ȃ瑟��ړI�̗U�����Ƒ������Ƃ��낾�낤�B�q�������́u�J���͂Ƃ��Ĕ�����v�Ƃ������킳����ь����Ă����B

�O�o�ɂ͕K���ی�҂��t���Y���̂��펯�ŁA����͂���Ȃ�ɑ�ς��������A�O���l�͓��ɑ_���₷���Ƃ������Ă����̂łȂ�����C��t���Ă����̂ɁB

�ߌ�3���A�悤�₭�^�]��ɘA����ċA������ɕ�����������A

�u��������́A�Ƃł��т�H�ׂĂ�����B�o�X�̒��ő҂��Ă�����W���[�X�������Ă��Ă��ꂽ��v�u���̂��ƃo�X�ɏ���đ����Ă��ꂽ�B������ƐS�ׂ������ȁv�B

���������̂܂܂ɂ��Ă����Ȃ��B�̂��ɑ������{�l�̂��߂ɂ��A�����͂�����Ɛ\�����ꂵ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍl�������ǂ����B���s�s�Ȃ��Ƃ�����āA�R�c�ł��Ȃ��ł͑��l��������B���C�Ɉ���ĉ����ɓd�b�����Č������̂���L�̃Z���t�B

���̋@��ɉ��������ɗ��āA�������茾�����B

�u���Ȃ��͂����Ɖ��₩�ŁA���{�̂���l�Ɏv�����̂Ɂv�ƁB�ق��Ƃ��āI������O�ł��傤�B

�����A���Ă��Ȃ������ԁA�ꂵ�������B���̂��̂��̂낤�������A�ׂ��P����č��ɂ�������̂ł͂Ȃ����Ƒz�����ċꂵ�������B�����A�ǂ������������Ă��܂��悤�ɁA�����ł���܂��悤�ɁB�������l���Ă����B

�É����q�V���s�̔F�肱�ǂ����Œʉ��o�X�Ɏ��c���ꂽ3�̗c�����M�˕a�Ŏ��S�������̂�����Ă���B���e�͂ǂ�Ȏv���ł��̎������~�߂�

�̂��낤�B

���̏ꍇ�A�낤�����̖�����͓����Ă����B�������̗��e�ɂ͂��̖�����͏����Ă��܂��Ă���̂�����B

����̎����ł́A�c�t���̐l�o�s�����������悤�����A�������ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B�؍��ł��łɓ�������Ă���悤�ɁA�l�Ԃ̑̉������m����Z���T�[������A�u�������\�h����V�X�e��������ƕ����Ă��邪�A�������ꂾ���ł͊�Ȃ��B

�Ⴂ����́u�n��q����v�̊������猾���邱�Ƃ́A�u��l�̖ڂ������������قǁA�q���ɑ���댯�͑����v���B

���ۂɁA�q������������������̉āA�����q����̃v�[���V�тłU�Ύ����ق��20�Z���`�̗c���p�v�[���œM�����鎖�����N���Ă���B���͂ɂ͉��l���̗��e���q���̈��S�����Ă����͂��Ȃ̂ɁB�吨������ƐӔC�����U���A���܂��ɒ��ӂ��U���ɂȂ�B

IT�ɂ��T�|�[�g���厖�����A��ԑ�Ȃ̂͐l�Ԃ̑z���͂ƍs������͂��낤�B�l�Ԃ̓E�b�J���~�X�����邱�Ƃ�O��ɍs�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B99.99���C��t���Ă��Ă��A���̌��Ԃ��炷����Ɣ��������Ď������N����B������i�߂�ɁA�b�ɂ���̂͐l�Ԃ��ɂ����Ƙ_���B���s������----�_���̏o���_�͏�B��̏�ɘ_����g�ݗ��Ă邱�Ƃ��厖���ƍl����B

�@�@ �@��������݂� �@��������݂�

�@�@�@�@���R�̕�炵681

2022.9.24

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��ǂ������� ���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��ǂ�������

�A�u�V���x���_�a �A�u�V���x���_�a

������͐V���������19�����̉��E�����Z�X2���B��_�a�͑��z�_���[���A���_�a�͏��_�n�g�z�����Ր_�Ƃ��Ă���B

�@�@�u����A�l�H�q���ł��Ȃ��v

�@�@�u�l�H�q�������ł���---�v�u�l�H�q�����Ĕ�Ԃ́A����Ă���́H�v

�@�@�u�l�H�q�����A�ق�ق猩�āA���ɗ���Ă���----�v�u���ꂩ��----�v�u�������v

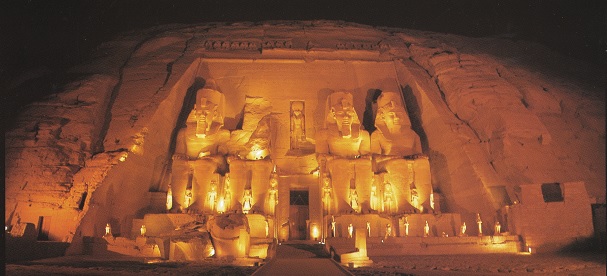

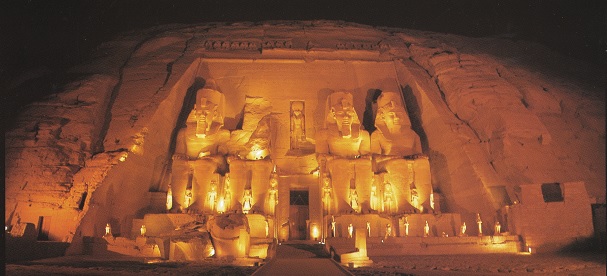

�G�W�v�g�ƃX�[�_���̍����ɋ߂���Ձu�A�u�V���x���_�a�v�̑O�ɔ�����ꂽ�������̃x���`�ɁA�܂�ʼn��̃}�O���̂悤�ɃS���S����������Ă��铯�s�̊F����B

�Â��Ȃ菉�߂�������߂Ȃ���A���ꂼ�ꂪ�v���v���ɉ����Ԃ₢�Ă���B

�A�u�V���x���_�a�̔w��̎R���猻��A�i�Z���̏���сA�������l�H�q���̋L�����~�߂悤�Ƃ��Ă����B

�����E�Ɍ�����ƁA�n���k�r�A�̐l�������������y�ɂ̂��ă_���X���I���Ă���Ă���B���{�l�̂������肩���A�ނ�Ǝ����荇���ėx�苶���Ă���B��������ƃi�Z���̐��ʂ��A�[�Ă��F��ттėh��Ă����B

��u���ςݏd�Ȃ���3���Ԃ��A����܂Ōo���������Ƃ��Ȃ��قǏd��������ꂽ�A���̖邾�����B

�@ �@�k�r�A�l�̗x��@ �@�k�r�A�l�̗x��@

�k�r�A�l�͎�悪��p�B�r�[�Y��l�`����悤�Ƃ��ċ߂Â��ė���B

�u����ɂ��́A���邾���`����Ȃ��`�v�ƌ����Ȃ���B����H�@����Ȍ��t��u���y�Y�ɂ����̂́H

���������A�F�l�ɋ����Ă������ �u���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��s���[�g�v�̒ǂ����������Ă����B ���������A�F�l�ɋ����Ă������ �u���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��s���[�g�v�̒ǂ����������Ă����B

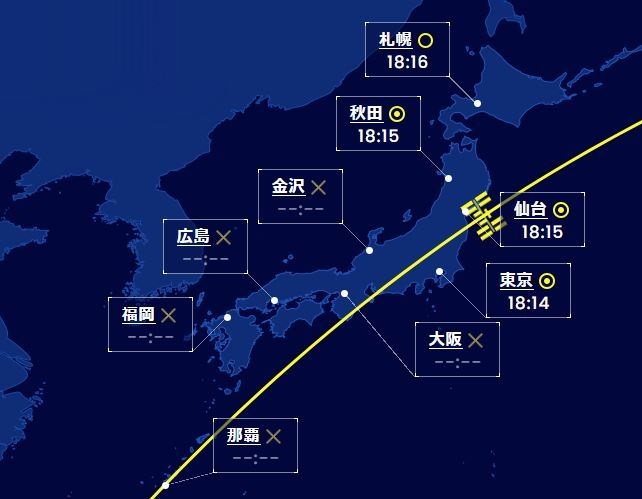

�v���l�^���E���̂���Ȋw�فE�q�~�Ȋw�Z���^�[HP�@�ihttps://kurakagaku.jp/tokusyu/iss/index.html�j��

�Ȗ،��ł̊ϑ��\��ɂ��ƁA

�@�@ 9

�� 16 ���@ 9

�� 16 ���@

19 �� 3 �����됼�쐼�̒Ⴂ��Ō����n�߁C 19 �� 6 ������ �k���̒����炢�̍����̋�( 47.5 ��)�ł������Ȃ�A

19 �� 9 ������k���̒��֓��������Ȃ��Ȃ�B

�@�@ �@

9 �� 17 �� �@

9 �� 17 ��

18 �� 14 ������쐼�̒Ⴂ��Ō����n�߁C 18 �� 18 ������ �k���̓��̐^�゠����( 89.4 ��)�ł������Ȃ�A 18

�� 21 ������k���̒��֓��������Ȃ��Ȃ�B

�f�b�L�ɐw���F���X�e�[�V�����̋O�Ղ����悤�ƁA��ꂪ���̋�߂邱�Ɛ����B�т̖ɂ��������Č����Ȃ��B���܂��ɖ����N���Ă��Ă��܂����B

�v���o�̃V�[���Əd�˂Ă݂�B �i2013�N�U���@���_�𗯎�Ԃɒu���āA�G�W�v�g�֏o�������j

���R�̕�炵680

2022.9.19

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�H���������̂Ȃ� �H���������̂Ȃ�

�v���Ԃ�Ɂu�ڂ��炤�낱�v���������B��������T���Ă�����ӂ𑖂��肽���C�����B

���܂܂Łu�H���������v�Ɋւ��Ă͂����肵���������`��T�������Ƃ��Ȃ��������A�u���40�����炢�v�ƋL�����Ă����悤�Ɏv���B������u�������K�v�Ƃ���H����40�����������Ő��Y�ł��Ȃ��ȁv�Ƃ����y�������ɏI����Ă����B�L���ɂ͍��������ƂɂȂ邪�A���̗L���͂܂����������Ă���Ԃ͋N���Ȃ����낤---�Ɛ��퉻�o�C�A�X�������āB

�����ȂȂ̂��B�����Ȃ�̃A���e�i�𗧂āA����Ɉ�������������������W���W���Ƌ������L���Ă����̂������̗�ŁA�A���e�i�Ɉ������������Č��ɂ���ẮA�{�_���痣�ꂽ�ꏊ�Ɏ�����A��Ă������Ƃ��������B

�Ƃ��낪���[���ł̗F�l�̏����ꂽ�L���ɂ������ɐG�����ꐄ�E���ꂽ�{��ǂB�����B

�@�@�x���o�������H�̖����������Ă����邾�����B

�@�@�@�@�w���{���Q����I�x�@���E�H�Ɗ�@�̐^���@�R����m���@���~�Ɋ�

�H���������Ƃ́F�i�J�����[�x�[�X�Łj

���ݍ����Ő��Y����Ă���H�����A�A���i���܂ߏ���Ă���H���Ŋ��������́v�Ƃ������Ƃ������B

�@�E���ꂪ�傫���ꍇ----���݂̂悤�ȗA���H�i�������O�H�̎���́A���̊����͉�����B

�@�E���ꂪ�������ꍇ----���Ƃ��Α���E����̋Q��̎���́A�C�O����H���������Ă��Ȃ��̂ŁA��������100���ɂȂ����B�i

�܂������̕s����ԁj

�@�E�L���ɃV�[���[�����j��ėA���ł����A�H�Ɗ�@���N�����ꍇ�́A�������Y�ʂƍ�������ʂ͓����Ȃ̂ŁA��������100���ɂȂ�B�i������

�܂������̕s����Ԃ͓���----�Q���ԂɂȂ�j

����H

��������100���Ƃ����̂́A�����S�����Q���邱�ƂȂ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ������悤���B�P�Ɏ�������������A�����̐H��������ɂ���킯�ł͂Ȃ��āA�w��ɂ���

���E���_�Ƃ̍\���A�A���̌����ɑ傢�ɉe�������Ƃ������Ƃ炵���B

�@�@�@�H�����S�ۏ၁�C�O����A���ł��Ȃ��Ȃ������ɁA�����ŐH���Y���āu�����̐����v��

�@�@�@�ێ��ł��邩�����ł���B

���͔_�Ƃ̐��܂�B���ɔ_�Ɛ���ɗx�炳�ꂽ���ゾ�B����̕ω��ƂƂ��Ɍ�������������āA���ݍ����̔_�n�ʐς́A�풆���600���w�N�^�[���ɑ���450���w�N�^�[���B�l����7200���l����A�P��2�疜�O��ɑ������Ƃ����̂ɁB

��H�ɂȂ鍒�����Y�p�̔_�n�����炷�悤�Ȑ�����{�s���Ă��鍑�͓��{�̂ق��ɂȂ��B�Ȃ�����Ȃ˂��ꂪ�N�����̂��A���ꂩ�炶������l���Ă�

�悤�B

�ڎ������ǂ��Ă݂�ƁA�H���Ƃ͉����A�f�Ղ��猩���鐢�E�̐H������A�^�����䂪�߂�ꂽ���{�̔_�ƁA�������̂܂₩���A�����\�ȓ��{�̐��c�_�ƁA�_���g���C�A���O��

�iJA�_���A�_�ё��c���A�_�ѐ��Y�ȁj�A�H�Ɗ�@���̕s�s���Ȑ^���A���{���Q����---�Ƒ����Ă���B

����JA�̌o�ϊ����Ɣ_������ɂ��ďڂ����B�L���ɂ������@��z�肵�ĂȂ��A���������ď������Ȃ���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�܂��������̒ʂ肾�B

���_�̐��Ƃ����̕����A������Ă��鐿���l�ɓc��ڂ̊Ǘ���C���Ă���Ȃ̂ŁA�����̓��e�ɂ������ɋ���������B�ǂݐi�ނ̂��y���݂����ǁA�|���B�m�邱�Ƃ͊��������Ƃ����m���Ă��܂����オ�|���B

�@���ꂩ�玕��҂ցB�@���ꂪ���̎��̗L���B

���ڂ�(���ۉF���X�e�[�V�����j��s���[�g

�P�U����17���Ƀ`�����X�������Ă���B�@����܂��悤�ɁB

���R�̕�炵679

2022.9.15

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�ŋߏZ��n�ŋN���Ă��邱�� �ŋߏZ��n�ŋN���Ă��邱��

������ɏZ�ݎn�߂�����A���͂͂��ꂼ��̊y���݂������ĕ�炷�O������҂��قƂ�ǂ������B�F�����ő��ˁA����҂̗��z�I���f���ƌ����邭�炢���C�����ς��������B

�Ȃ�������Ȑ����������Ƒ����Ǝv������ł����B

���ꂩ��20�N�߂��o�B����Ȃ�ɑ̗͂�C�͂�������N����}���A��X���ӂ��ߖ��������l��������悤�ɂȂ��Ă����B

��������ɂȂ�Ȃ��悤�Ԃ̉^�]�͕K�������A�F�m�@�\�����ɗ����Ă��܂��l���o�Ă����B�g�̂̂ǂ����ɏ�肪����@�\�I�ɉ^�]���ł��Ȃ��Ȃ����l������B

�E�F�l�v�w�����̂V���A�q���Ƒ��Ɠ�������ƒ��N�Z�ߐ{�𗣂�Ď�s���Ɉ����z�����Ă��܂����B����o�����ߗZ���͕��G�ȋC���Ɋׂ�B20�N

���̂���������ĕ�炵�Ă����̂ɁA����ɂȂ��Ă���̓��������܂������̂��B����ɂ��Ă����̎���ɐe���т��Ăъ鑧�q�v�w����

�邱�Ƃ���Ԃׂ��Ȃ̂��낤�B

�E����������邽�߂ɁA�v�����ŕ�炵�Ă������A�g�̕s�@�ӂɂȂ��ĕʋ����Ă����Ȃ̂Ƃ���A�����P�[�X�B

�E����������������邽�߂ɁA�Ȃ����ŕ�炵�Ă������A�a�ɓ|��ʋ������v�̂Ƃ���A�����P�[�X�B

����ɁA

�E��N���}���������A�v��S������l�ɂȂ�����e�Ɠ������n�߂��P�[�X�B

�E�N�V�������e�̐g�̏�ڂ̓�����ɂ��āA�}���呁���ސE���ē����ɓ��ݐ낤�Ƃ��Ă��鑧�q�B

���̓�̗�̎q���́A����������̔N��܂Ŗ����̂܂܉߂����Ă���B

�@�@�@�i�j��25.7���A����16.4���c���U�������@�@2021�N���q���Љ������)

�@�@�@�@�u���U�������v�͒��������_�ō���ꐶ�U�������Ȃ��ł��낤�l�̊����ŁA

�@�@�@�@�i���U��ʂ��Ė����ł���l�̊������������̂ł͂���܂���B

�@�@�@�@�@50�Ŗ����̐l�́A��������������\�肪�Ȃ��ƍl�����Ă���悤�ł��B�j

�e�̉ƂɏZ�݁A�ƌv�̂��镔���S���A�����I�ɂ͐e�̕s���Y�⓮�Y�𑊑�����B�e�̉��̓���ʂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�q�����g�̘V����͐摗�肵�Ă�����̂́A�o���ǂ��Ƃ����ɂ�������B

�������e�q�Ƃ͌���������Ƃ��N���邾�낤�B

�Ď��߂��e�ɂ��������т�q�ǂ�������B�M�����u���ɂ͂܂�q�ǂ��Ɏ���Ă��V�ꂪ���āA�q�ǂ����e���тƌ𗬂������Ȃ��P�[�X������B

�q�ǂ�����ɂƂ��Ă��A���̓��{�ŁA�����̕�炵�𗧂ĂĂ������Ƃ͓�����낤�B

�킪�g��U��Ԃ��Ă݂��B��������ɁA���e����ɂ�����ς���]�T�����������Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��B��Ƃ肪�������Ƃ��Ă��A�����̊y���݂�D�悵�Ă����L��������B

����Ȃɕ֗��ȎЉ�ɂȂ��āA�e�q���q�����i�͂������邪�A�p���ē���Ȃ����̂��낤���B�֗��ɂȂ����Љ����肠�����l�Ԃ��A���͈�Ԃ��֗̕��������ė]���Ă���悤�ȋC������B

�N����d�˂Ȃ��ƌ����Ȃ��i�F������B������l���̖��킢�Ɗ���肽�����A����ɂ��Ă������Z������B

�@�@�@* �@�q�̋���ĉ����߉��̖@�t����

�@�@ �@䪉ׁ@�Ă̗J����Y��悤 �@䪉ׁ@�Ă̗J����Y��悤

���R�̕�炵678

2022.9.9�@�d�z�̐ߋ�@���݂������������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�@

����Ƌ��Ă�������@����H�ׂȂ��� ����Ƌ��Ă�������@����H�ׂȂ���

�t�B�b�V�����[�X�^�[ �t�B�b�V�����[�X�^�[

���܂܂Ŏg���Ă����̂�IH�R�����t���̃O�����������B�ȕւŏꏊ�����Ȃ������Ǝn������ρB���̖��ɂ܂݂ꂽ�M���A�����ƈ����o���ăV���N�Ő�----���܂ɏ��ɂ��ڂ���A�V���N�̓M�g�M�g�ɂȂ�

��B�������B

�v�����Ĕ������̂����̃t�B�b�V�����[�X�^�[�B�M�ɐ�������Ƃ���܂ł͓��������A�g�������Ƃ̑|���̎�Ԃ��������ɏȂ���B

�w�̋����g�̂ɂ����͕̂������Ă��Ă���������B�����āu�^���A�����v���Ă��Ă݂��B�ϋ������܂�D���ł͂Ȃ����_���A���傤���`�������Ղ肩����

�Ă��A�W���u���������v�ƌ����ĐH�ׂ�悤�ɂȂ����B�ǂ��ƁB

�����̂����߂���Ă����̂͂��̑傫���B���낤���ăV���N���Ɏd�����邪�A���̕��傫��������p���g���[�̒I�Ɉ����z�������邱�ƂɂȂ����B���ɐ����g��Ȃ����Ȃ̂ŁA����ŋ��Ă����͉����B

���āA���͏H�����̏o�Ԃ��B�M�q�̎����o��邩�ȁB

�@ �܂��n��Ă��܂����@�����3�L�����炢�@-----�����֊}������������Ă���

�܂��n��Ă��܂����@�����3�L�����炢�@-----�����֊}������������Ă���

��������n�ꎞ�ԁB3�L�����炢���邩�B�����Ⓚ�ɂ͖��t�����A������l�ɂ͕����Ă��܂����B�ǂ����悤���B

�u�n��ɗ��āA�n���������S���グ�邩��v�ƌ����Ă��~�����l�͂������Ȃ��B

�����֒���

��F�l������Ă����B�Ȃ�Ƃ����^�C�~���O�I�@�傫�ȂԂǂ����R�[���y�Y�Ɏ����Ă��Ă��ꂽ�B���A�ꍇ���̗F�l�̔��Ŋn�ꂽ���̂炵���B�ߐ{�̎R�̎R�[������肮���Ǝ��n��������Ă���B�܂�Ń��[���b�g�B������Ŋ������B

�@�@�@�@�@�i���̉w�̂��Ղ肭���łȂ�Ɓu�u���[�x���[�v�������������Ƃ��������B

�@�@�@�@�@�@���l�̎��͂�������ƌ����āu�g�}�g�v�ɑւ��Ă�������B������ǂ��Ɓj

�����������̂Ԃǂ��́A�t�̎R��͂������炾�Ƃ̂��ƁB�t�̎R���H�̂Ԃǂ��ɉ������B�}�������̂悤���B

���܂��ɂ��̋��F�́A��̃u���[�x���[��S���������A��ɂȂ����B������ɂƂ��Ă�������ɂƂ��Ă��u�}�������v�ŁA�o���ɂ�܂�B

�@�@�@���R�̕�炵677 2022.9.4

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�@

����ɐ�����ςȃ����@�@�����S���i�O����j�@�S�C�������� ����ɐ�����ςȃ����@�@�����S���i�O����j�@�S�C��������

|

���O�͑�p���Ӗ�����Ì�̍���������B���{���Y�̓S�C�����ƈ���āA�摜�Ɍ�����悤�ɗt���ג����B

����Ă��̖��O���o���Ă����l�͏��Ȃ��āA

�u���̌������ŗw����@���₱�̉Y�M�ɔ��������ā�̍�����v�B

���������Ƒ�̕������Ă��炦��B

���̃����Ɠ��{�S�C�������������킹���̂��u�V�S�C�����v�B

�t�̂͂��߁A�ג����o�t���̂����������Ǝv���ƁA�~�J�̎����ƍ������Ȃ����z���A���~�߂����炱��ȂɉԂ��炩����قǐ����������B

�����炩�A�Ԃɂ��܂肠�肪���݂������āA

�u�ז��I�v�ƌ����Ȃ��������������邱�Ƃ�����B

�g�n���̃������A���k�암�܂Ŗk�i���ɐB���Ă���̂́A���g���̂������B���̂����k�C���ł������邩������Ȃ��B

����ǂ����낤���B�k�C���Ɩ{�B�̊Ԃɂ���Ìy�C�����A�M���ނⒹ�ޕ��z�̋��E���ɂȂ��Ă���i�u���L�X�g�����j����A�ĊO�X�~�܂肩������Ȃ��B�킟���A�ʔ����B

�����͔����V���E���C�M�N�B

����܂������č��N�͔����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B |

�Ƃ��낪���̃����ɂ���_�������āA�납�炠���Ƃ����ԂɎp���������Ƃ�����B�����́u�A���Q�v�ŁA�E�B���X�ɂ���邩��Ƃ����l������B

�뒆�ɍL����----���̎����̂��ł₩���͑f���炵��----�Ƃ��낪���ꂢ�����ς�A���@�̂ق����ş��������̂悤�ɁA���Ȃ��Ȃ�B

��̐��͈�̉ԂŐ������A���ꂪ���ɏ���Ĕ�юU���Ă����A�������ł��������܂Ɋ�����킹����悤�ȏꏊ�ɒ��n������A���̏�Ő��͂��L����B

�������A���̓y�n�ł̔ɐB���Ԃ�5�N�قǂƁA�ɐB------���ł̖������[�v���J��Ԃ��Ă���悤���B���̒�ł̔ɐB�́A�o���Ă�����荡�N�łR��ڂ��B

���R�̕�炵676

2022.8.30

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�X�|�b�g�N�����ڂŌ��Ȃ���

�@�Ȃ�ƑA�܂����A �L�͂����Ȃ��B �X�|�b�g�N�����ڂŌ��Ȃ���

�@�Ȃ�ƑA�܂����A �L�͂����Ȃ��B

�����̎d���́G

���t�A�W�T�C�̙���B����̑傫���Ȃ�߂������t�A�W�T�C�̔������ς܂����B��̒f�̗���i�߂�B�ׂ��}�͌���ŁA�J��������Ȃ��悤�����̒��ɒu���Ă����B�����ɂ��肢���Ă���{�E�̎d�����I�������A���̌�n���̃g���b�N�ɕ֏悵�čڂ��Ă��炤�\��B�t���ς͏W�߂ăS�~�܂ɓ���ĔR����S�~�ɏo���B���R�̂��̂����R�ɕԂ��Ȃ����ƂɎߑR�Ƃ��Ȃ����̂����邪�A�������Ȃ��B

���V���������̂ɁA��������ē��̓V�����[�̌�̂悤�Ɂu�������ԁv�ɂȂ��ĉ��𐁂������B�����Ȃ������т����z���������ڂɓ����Ă���ڂ���ڂ���B�܂��V�����[���B

�ʐ^�̍��[�ɂԂ牺�����Ă���̂́A�C�[�X�^�[���ɒ������Ƃ��A���}�̃��C�̑���Ɏ�ɂ����Ă�������L�̃l�b�N���X�B���̂��ƁA�^�q�`���̖��Y���^��̂��X�Łu3�疜�~�v�̍��^��l�b�N���X���������A����������肪�����B

�C�[�X�^�[���ւ̓�����}�^�x�����ۋ�`�́A��čŒ��̊����H�������Ă���B�X�y�[�X�V���g���ً̋}�����p��NASA�����������炵���ĂƂĂ��Ȃ������B

��`�ŌW���ƁA

�u�F��������Ȃɒx���������邩��A��X���[��J�����Ă����B�v

�u����͂��C�̓łɁB�ł���s�@���x����������Ȃ́B��납���s�@�������悩�������Ȃ��H�v

------�Ȃ�Ă��n���ȉ�b�����킵���̂��v���o���B�i2014�N�P���j

�@�@�v���o�����ς��̊L�̃l�b�N���X�Ȃ̂��B

�@ �@�X�|�b�g�N�ƒ��ǂ��Ȃ����������͂����ɁB �@�X�|�b�g�N�ƒ��ǂ��Ȃ����������͂����ɁB

�@�@ [���T�C�N��

���������ۂ�----�����Ȗ��O�̃{�����e�B�A]

���R�̕�炵582 2021.4.2

���R�̕�炵675

2022.8.25

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�@�p�̎��̂��肭����ĉ_�̕�@----���̉ē����_�����邱�Ƃ����Ȃ����� �@�p�̎��̂��肭����ĉ_�̕�@----���̉ē����_�����邱�Ƃ����Ȃ�����

�@ �@�p�̎��@ �@�p�̎��@

���a20�N����30�N��̂��ƁB���̖p�̖̑傫�ȗt���ςɁA�ɂ���߂��i���ɂ���ł͂Ȃ��j����ŁA�c��ڂœ������e�̂Ƃ���֓͂��Ă����B���e�́A���𗬂��ׂ���Ŏ��A�V�C�^�P�╙����g�����ύ�

�������ɁA����т���������Ă����ȁB�{�͎����Ă��Ȃ���������A���Ă��Ȃǂ�����������B���̍��̗��e�́A���̎����̔����قǂ̔N������Ȃ��B�͂�邱���܂ŗ������̂��B

���_���A�J�ɔG���傫�ȗt���ς����Ȃ���Ԃ₢�Ă���B

�p�t���X�Ɏg����悤�ɁA�p�̗t�ɂ͎E�ۍ�p������B�����R�n�ɂ�����Ƃɂ́A���̖p�̖͖��������̂ŁA���̖�����ڂ����m��Ȃ��B���ׂ�f���C�Ȃǂ̖�Ƃ��ė��p���ꂽ�Ƃ��������A�`��ɕ����Ă����悩�����B

�@�@�ʎ��͑܉ʁB��R�̑܂̏W�܂�B�܂̒��Ɏ�q�������Ă��āA���������H���i�ނƕ��ꗎ����B

�@ �@����̂͂��܂� �@����̂͂��܂�

���N�̏H�̒�̙���̗\�肪�X���X���ƁA��N�ɔ�ׂĂR�T�ԑO�|���ɂȂ�A���̕������B���S�������Ƃ𑁂��n�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ����B��������

����5�N�قǂ́A�\������ł��鎞������3�T�Ԓx���̂�������O�������̂ŁA���N�́u�ł͂R�T�ԑ�������\�悤�v�Ɨ��ǂ݂������Ƃ���n�܂����~�X�B

������͂����v�����炵���B�u�����R�T�Ԓx��Ă��Đ\����Ȃ�����A���N�����˗������s�b�^���ɍ�Ƃ��Ă����悤�v�ƂˁB

�v�f�Ǝv�����d�Ȃ��Ă���Ȏ��ԂɊׂ����̂��B

����B�������������Ă���8-9���ɂ����Ē�̙���ȂǁA����B

�������u�ׂ�S����l�Ԃ́A�S���Ȃ��l�Ԃ���قǍK���Ȑl�Ԃ��v�ƍ���Ă{�ɂ������B�A���u�̊i���炵���B�����ɂ��݂ɂȂ�Ȃ��悤�A��������I���悢��{���̍�Ƃ̎n�܂�B

���R�̕�炵674

2022.8.20

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

���䒉�Y����̑�l�̏W�@�@ ���䒉�Y����̑�l�̏W�@�@

|

���肪�������Ƃɂ��钩�A�|�X�g�̒��Ɂu�ޒ�{�v�Ƃ��Ēu����Ă������B�F�l�̎��䒉�Y����l�̏W���㈲�Ȃ������̂��B

����܂ł̂悤�ɁA�\���G�͑��`���p�ƁE���������̍�i�B�@�@�@

�M�������[�́A[ �������n�E�@Art Works Ken]�@�����߂��ɂ���B

�܂������ɐڂ������Ƃ͂Ȃ����A��ނ͓y�⍻��n�Ȃǂƕ����Ă���BHP�ɂ́A�u���R�ɂ���s�v�c�ɐG�ꂽ�̂��n��̂��������v�Ƃ��������A���̎v����Ɠ��̕��@�ŕ\������Ă��āA���邽�тɂ��̐F��`�ɖ�������B

���̂̂��N���Ă���̂́A���y�␅��A����������Ă��ꂽ���܂��܂Ȏ��R�Ƃ̑Θb�ƁA�����̐��_�����������@���Ă݂悤�Ƃ��Ƃ����v���B

�Z�̈Ӗ�����͉̂����낤���B��䶗��}�H

�������͓�\��̂���A���R����̊G�t�E���J�쓙���̍���

�u���ѐ}�����v�ɖ�������A��Ƃ��u���ꂽ�Ƃ������B

�@�@�@�M�������[�̎��͂ɂ́A�ԏ��т��L�����Ă���B |

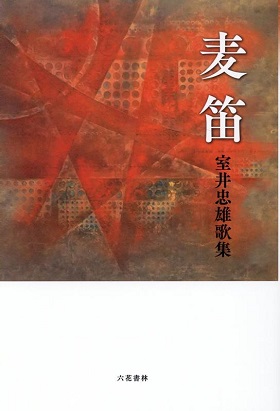

���䒉�Y����̂���܂ł̒���́A���̏W�w�V�g�̕����܂��x�A���̏W�w���̗��ʐM�x�A��O�̏W�w�N���オ�菬�@�t�x�B�����Ă��́w���J�x����l�̏W�B

���䂳��͂��̏H�̏��߂ɂ͌Ê���}������B

����邩�A���邢�͒����Ȃ����B�̂��ǂ��ω����Ă����̂��A�y���݂��B

�ޒ�{��������ɂ́A���炩�̊��z�������肵�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�ǂނ̂͊y������Ƃ����A���z���܂Ƃ߂�̂͊y������Ƃł͂Ȃ��B

����Ⴕ�ď������莆���A����B���̏W�w���J�x��ǂ�� >

�@�@�@���������Ȃ��Ƃ��Ȃ��炠����ʂĂ�B�����Ɠ��̒����J�I�X�ȂB

���R�̕�炵673

2022.8.15

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@ ������ō炢�Ă���̂� �@ ������ō炢�Ă���̂�

��4���B�z�g�g�M�X�����͂��߂�B�钆�����ς����Ă����̂ɁA�������܂����R�I���M�̐��������Ă���B�����ŃK�r�`���E�i�`�����j�����������B�L�W���ЂƐ��B�V�W���E�J���͍����͉��o�����炵���B�q���h���A���Ȃ��Ă�낵���B

�@

�@���@�J�b�R�A�U�~�@�@�@�E�@�n�i�X�x���q���@��������}����ő��₵���B�@��F�̎�荇�킹�͂ǂ��H

�@�t�E�`���E�\�E�@�������@ �@�t�E�`���E�\�E�@�������@

�A�����J�t�E�`���E�\�E�Ƃ��Ă�Ă���Ƃ���A�O����B�Ƃ�ł��Ȃ������B�N�ɓG�ΐS�������Ă���̂��낤���A�s�̃C�K�C�K�����āB�݂邩��ɒɂ����B���{�̐A���́A�݂��ɕ��t�����Ȃ��琶�����Ă���B�����֊O���킪����Ă��Ă��܂��C��ɓK�������Ƃ��́A�ǂ��ɂ�����ł��Ȃ��قǂ̔ɐB�͂������邱�Ƃ������B���̃t�E�`���E�\�E�������B

�@ �@

�u���[�x���[���̂�߂����B�F�l�m�l�ɔz���Ă������ł��Ȃ��قǂ��B�Ⓚ�ɂ͖��t�Ȃ̂ŁA�[���[������Ă݂����A������̂��\���݂����Ɏd�オ�����B�炲�Ǝg���A�h���Ȃ�Ă��Ƃ����Ă��Ȃ�����B��Ɉ�ԉh�{��������̂ˁB

�S�肪�����āA��C���������܂��ł��Ȃ������B���ɂ͕ς�肪�Ȃ��Ǝv�����Ƃɂ��悤�A

���R�̕�炵672

2022.8.10

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

������Z������\�ܓ��@�r�ݐl���� ������Z������\�ܓ��@�r�ݐl����

����͉��ł��傤�@�@��Ë��R���o�g�̂��ڂ���i���ڂ܂�j ����͉��ł��傤�@�@��Ë��R���o�g�̂��ڂ���i���ڂ܂�j

|

QR�R�[�h�ł͂���܂���

�J�[�����O�X�g�[���ł�����܂���B

�w�\�V�ŐQ�Ă���L�ł͂���܂���B

UFO�ł�����܂���B����͂��ڂ���B

��Ö��Y�̂��ڂ���B

�n��U���̎菕������

�C���[�W�L�����N�^�[�ɂȂ��Ă��邩�ڂ���

�@�@�@----���O�́@���ڂ܂�B |

����ȂɑN�₩�ȃI�����W�F�̂��ڂ�����������Ƃ�����܂���B���ƂȂ����Ă���s�����̂ɂƂ�ł��Ȃ��͂�����܂����B�摜�ɂ���܂�Ȃ��̕����́u�w�\�v�B

���a15�Z���`�̑傫�ȃf�x�\�I

���R���͕������̉���Òn������S�ɂ���A��Òn���̐��Ɉʒu���A�V�����ƌ�����ڂ��鎩�R�L���Ȓ��B

��i�̔鋫�H���̑������́A2011�N�V���̐V���E�������J�ɂ���Ĕ�Q���s�ʂƂȂ������A���̏H10��1���S���J�ʂ������悤�ł��B

���S�A�B��S�̉���Ƃ��ẮA�����͂��Џo���������Ƃ���B�ʂ����ăR���i�̏H�͂ǂ̂悤�ȏH�ɂȂ�̂��B

�@�@

�@�@�ό����T�C�g�@�@ https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/site/kanko/

�@�@���R���ό����Y����@http://kaneyama-kankou.ne.jp/�@

�����s���ɏZ�݁A�ق��10�L����������Ă��Ȃ��F�l�ƒ��ډ�܂���B�����������J�[�h�𑗂�����A�i�{�[���ɂ�������l�܂�����������Ă����̂ł��B

�g�E�����R�V�A�X�C�J�A�W���K�C���A�ʂ˂��A�����Ă��̂��ڂ���B�ޏ��̔��ł����܂ň炿�܂����B

���肪�������Ƃł��B

��ԑ傫��������o���Đ�A���ꂩ�炿�傱���Ɓu����������----���ڂ���O���v�ɏo�����܂��B

�ǂ������Řb�����݁A���傱���Ƃōς܂Ȃ��Ƃ��낪�~�\�����ǁB�������قŁu�H�����v�ƌĂԂ̂ł����B

�����������݂̂͂�ȂŐH�ׂ悤�I

�@�����̎��n�@3.8�s �@�����̎��n�@3.8�s

���R�̕�炵671 2022.8.4

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@ �W�J�o�`�̋t�P�@�@���䂢�ɂ� �W�J�o�`�̋t�P�@�@���䂢�ɂ�  �@ �@

�u�p�`�b�v�Ɖ��������B�E�������̔����ȕ������W�J�o�`���h�������������B

�������������B�V�����[�̌�́A�����ς�Ɗ��������ʃp�W���}�ɒ��ւ���B

����𒎂̒m�点�Ƃ����̂�������Ȃ��B�����͏㒅���璅�n�߂�̂ɁA�E��ɏ㒅���������܂܁A�����̓Y�{�����܂��������B

�ǂ�������荞�̂��낤�B����������ƃW�J�o�`���������Ɏ~�܂��āA���܂ɂ��h�����Ƃ��Ă���ł͂Ȃ����B

����������Ɏ����Ă����p�W���}�̏㒅�Łu�o�V�b�v�ƒ@���̂߂��B

�@�@�@�@�@�@�Z�~���{�H�I�� �� ���������I���Z--------�@������鑫������----�B

�����ς�����ď��ɓ]�������W�J�o�`�́A�g��k�킹�ĂЂ̏�Ԃ̂悤�Ɍ������B

�@�@����������Ƃ�������������āH�@

�@�@�@�@���₢��B���N �n�`�Ɏh�����̂͂���ŎO��ڂȂ̂�����I�i���ꂼ��ʂ̃n�`�����ǁj

���Ẵp�W���}�����ǐj���c���Ă��邩������Ȃ��B�����܂����B

���������ĒE�����p�W���}������ɓ���悤�Ƃ�����A�u�p�`�b�v�B

�m�������S�����t�P�҂����̌�ǂ��֍s�����̂��A����@�̉����̂����Ă݂Ă�����������Ȃ��B

�@ �@ �@

�@�@�@�@�R�I�j�����@�@ �ނ����������Ȃ�

�@ �@�����I�@�@�@�@�@�Q�l�@�w�E�\�����������̂����x�@�X�������@���c�_��ďC�@�Ώ��[�� �@�����I�@�@�@�@�@�Q�l�@�w�E�\�����������̂����x�@�X�������@���c�_��ďC�@�Ώ��[��

�T�D�U���̍Ő����ɔ�ׂď��Ȃ��Ȃ����Ƃ������̂́A�z�g�g�M�X�����Ȃ��獂������ь����Ă���B��ȑ����̃E�O�C�X�̐��́A�����ΎG�ؗт��畷�����Ă��Ă���̂ɁB���܂��ɑ�����������Ȃ��悤���B

����钹�̓J�b�R�E�Ȃ̒��Ԃ����ł͂Ȃ����A���S�̂ł͂P���ɉ߂��Ȃ��B�J�b�R�E�Ȃ̒��́A�S�O���������ƌ����Ă���B���������J�b�R�E

�Ȃ̒��Ɍ��т��̂��낤�B

�����͔������������B���˂đ���闝�R��m�肽���������A�V�����o�ꂵ���B

�u�J�b�R�E�Ȃ̒��̂킽��̋����͒����̂ŁA�����ɗ������Ƃ��ł���悤�A�����Ɓv�ƁB�������ɃJ�b�R�E�̓��[���V�A�嗤�ƃA�t���J�嗤�ɐ������A���{�ɂ�4������5���ɂ����Ă킽���Ă���B���[���b�p�ł����{�ł��t�������Ƃ��Ēm���Ă���B�H�ɂ͓�։����Ă����B

�^��P�@�������A�H�܂ŃJ�b�R�E�Ȃ̒��́A���{�ʼn������Ă���̂��낤�B������������������ł���̂��B

�@�@�@�@�]�T�������ē쉺���āA�z�~�n�ɂ��ǂ蒅�����Ƃ͂��̌�̔ɐB�ɗL���ɓ����̂��낤���B

�^��Q�@��̃^�C�~���O�́B

�h�傪���łɎY��ł��闑�����A���Ƃ���Y�ݕt����ꂽ�J�b�R�E�Ȃ̒��̗��̂ق����z������̂������B�Ȃ��Ȃ玓�̐g�̂̒��ŗ��͂��Y�ݕt��

���Ă������悤�ɁA���ߑ����Ă��邩��i�̓������Ƃ����炵���j�@�@

�@�@

���R�̕�炵670 2022.7.31

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�A���́q�m���r�������Ă���@ �@�A���́q�m���r�������Ă���@

�@�@�@�X�e�t�@���E�}���N�[�]�{�A���b�N�T���h���E���B�I���A�}�C�P���E�|�[���������@�v�ۍk�i��@NHK�o��

|

�u�悵�悵�A�悭������ˁv�u��������������_����v

�O����Ɏ������p���W�[�̎킪���肵���B�������߂đo�t��L���̂ŁA�s��180�x��]�����Ԍs���܂������ɒ����Ă��B����Ȏ��ɐ���������B

�u���ݍ����ċ����ɂȂ�������ׂɍ��i�������j��L���Ĉړ������ˁv�ƃu���[�x���̋����ɘb��������B

�q���̂��납�炸���Ƃ����������B

�ǂ���玄�́A���������Ă����悤���B�A���͒u���ꂽ������������藝�����Ă��āA�����b�������錾�t�������Ă���邾�낤�ƁB

�A���͈�̂ǂ��ōl���Ă���̂��낤�B�����̂悤�ɔ]����������V�X�e���������Ȃ����A�_�o�n�����菄�炳��Ă���킯�ł��Ȃ��B�P�Ȃ锽�˂Ȃ̂��낤���A���A���������ː_�o������̂�������Ȃ��B�����Ԃ���

���l�������B

�Ƃ��낪���̖{��ǂ݁A���N�̋^�₪��C�ɕX�������B

��������ča���щz�����悤�ȋC���ɂ����Ă����B

�@�y�A���͈ӎv������ ���� �m���������Ă���̂��B�z |

�͂��߂ɁA���҂͂��̖{�Łu�m���v�Ƃ͉������`���A���q���n�߂Ă���B

�u�m���v�Ƃ́u�����Ă��邠�����ɐ����邳�܂��܂Ȗ�����������\�́v�ŁA���̔\�͂������ʂɔ������ꐶ���c�邽�߂̒m�������炵�Ă���A���ꂪ�A���̐������p���ƁB

�u�Ȃ��v��₤�O�ɒ�`������B�ړI�n���߉�㈓I�ɍl����X�^�C�����D�����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�i����������͎����̓����������؋������ǁj

�A���̓����Ƃ̑傫�ȈႢ�́A�i���̉ߒ����琶�܂�Ă������́B��O�͂��邪�ړ��ł��Ȃ�����Ɂu���W���[���\���v����ɓ��ꂽ�B�g�̂̈ꕔ�������Ă������Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł���B���M��q�c�W���H�ׂĂ��A�������̐g�̂ɏC���ł���̂����̂����Ⴞ�낤�B�g�̂̈ꕔ�͕����\�Ő�ΓI�ɕs���Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�ق��̋@�\�ŕ�U�ł���Ƃ�������

�炵���B

�Ⴆ��A�W�����Z�^�̃X�[�p�[�R���s���[�^���̔]�Ƃ݂Ȃ��ƁA�A���͂܂�Ő������ƌ^�̃C���^�[�l�b�g�̃C���[�W��^���Ă����B�A���͕��U�^�̏���Z���^�[����

���Ă��āA�����̂悤�ɌX�̊튯�ɋ@�\���W���������A���U�����Ă���B�W���]�Ƃ��ē����Ă���悤���B

�A���͌������ŃG�l���M�[�������ł���----���R�E�ɂ���G�l���M�[�̑唼�͐A���R���̂��́B�ΒY��Ζ����������B�l�Ԃ��������A�������ł͐������Ȃ��̂ɁA�A���͂����ł͂Ȃ��B�����͐A���ւ̐�ΓI�Ȉˑ��W�ɂ���---�H���Ƃ��āA�G�l���M�[���Ƃ��āA�_�f�����A��̍ޗ��Ƃ��āB�����l����ƐA���͐H���A���̍ł��厖�ȓy��Ɉʒu���Ă���Ƃ����悤�B�A���͑��z�Ɠ����Ƃ̒���҂ł�����B

�����ʁi�o�C�I�}�X�j�i���d�ʁj�Ƃ��Ă݂�ƁA�A���͒n�����99.5���ȏ���߁A�����s���~�b�h�̍l�����ɂ��ƁA�ŏ�ӂɈʒu����i�ƍl�����Ă����j

�l�ԂƓ����Ƃ͂킸��0.5���ɂ����߂��Ȃ��B���ےn���͐A���̂��̂ŁA�V�����͐A���Ɋ����オ���Ă���A�ߋ������݂��A�����炭�������B

�ł͂Ȃ��l�Ԃ͐A���ɒm��������ƔF�߂悤�Ƃ��Ȃ������̂��낤���B�����Ȃ��i�悤�Ɍ�����j���炩�B�Ƃ��낪�A���́A�l�Ԃ̎��T�̊��o�i���o�A���o�A�G�o�A���o�A�k�o�j

�̂ق��A����ɐl�Ԃɂ͖������o

�������Ă���ƒ��҂͐����B���������Əd�́A��������m����A���x��������A���w�����̓y��ܗL�������͂ł���A�ȂǂȂǁB

���҂́A���̖{�̒��ŁA���̈��̍������グ�A������ʂ��Ď����Č����Ă��ꂽ�B�������낢�B

�@�k�o�B�g�̑S�̂��g���ē�����������B�זE�̕\�ʂɎ�e�̂�������Ă���B �@�k�o�B�g�̑S�̂��g���ē�����������B�זE�̕\�ʂɎ�e�̂�������Ă���B

�@�@�@���w�������g���ĐM���𑗂�A���̐M���̘A��������邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@����ɓ��������o�����Ƃ����s���B�i���w�����ŏ���������̂́A�l�Ԃ̔]�̓`�B���@�Ɠ������ȁj

�@���o�B�h�{�f�Ƃ��Ďg���鉻�w��������荞�ގ�e�̂����B�y�̒��̔��ʂȉ��w���������m����\�͂����B �@���o�B�h�{�f�Ƃ��Ďg���鉻�w��������荞�ގ�e�̂����B�y�̒��̔��ʂȉ��w���������m����\�͂����B

�@�G�o�B�G���ꂽ���Ƃ�

�m�o����B����������������o����B �@�G�o�B�G���ꂽ���Ƃ�

�m�o����B����������������o����B

�@���o�B�U�������m���`����B �@���o�B�U�������m���`����B

�@���x��d�͂����m����B�����������B�����������牓������B�C�E���g���Čċz���s���B�ȂǁB �@���x��d�͂����m����B�����������B�����������牓������B�C�E���g���Čċz���s���B�ȂǁB

�@�e������������B

�����I�ɓ������Ƃ�����B �@�e������������B

�����I�ɓ������Ƃ�����B

�@�ۂ�F�ɂ��Ă���B �@�ۂ�F�ɂ��Ă���B

�@�L�p�Ȗ�����o����B���i�M�̗t����A�X�s�����A�L�i����L�j�[�l�̂悤�ɁB �@�L�p�Ȗ�����o����B���i�M�̗t����A�X�s�����A�L�i����L�j�[�l�̂悤�ɁB

�@����ɑ��� �@����ɑ��� |

�A���������̔\�͂������Ƃ��A��̗�������Đ����������Ă���̂ŗ������₷���B�A���͗\�����A�w�сA���Ԃ⓮���Ə��������A

����͂��A����Ȃ�ɐB��ڎw���Đ����c��헪���l���Ă���̂��Ƃ���B

���ԂƁA���邢�͓����Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂������Ƃ���������Ă����B�����Ƃ͐������єɐB���邽�߂ɋ����W�ɂ���A�̎菕��������

�}��҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ��D��Ă���Ƃ̐����ɂ͂��ǂ낭����B

�ǂݏI���Ă����l�����B

�u�m���v�Ƃ́u�����Ă���Ԃɐ����邳�܂��܂Ȗ�����������\�́v�ƒ��҂͂����B�m���Ƃ͎��ʂ�������{��v�l�͂Ƃ������l�Ԃ̕\�w������\���Ă���C�����Ă�����������B��������\�͂Ƃ͐����Ă������߂̗͂��B���̐���ɖ����q���͂Ȃ̂��B

����܂ł��܂��܂ȏo�������������B���\�N���O�̂��Ƃ����A���̈Ӗ��������ł����B�l�����B���قǂ̏o���������������A����͐l���̖��A��햡�������̂�������Ȃ��B

�m�������͂��̃q�g�Ƃ��Ă̎��ƁA�m��������̐A�������ƍ����𖾓��Ɍq���ł������B

���R�̕�炵669

2022.7.25

�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�ւ���������߂��@�J���X�r�V���N�@�G���ہ@�T�g�C���ȃn���Q���@�ʖ����āi�͂j���Y���� �@�ւ���������߂��@�J���X�r�V���N�@�G���ہ@�T�g�C���ȃn���Q���@�ʖ����āi�͂j���Y����

�摜�̍����L�т��̂��ԁi����ԏ��j�ŁA��̗̂��͕̂���䚁B�����ł��B����䚂ɕ�܂ꂽ����ԏ��Ƃ�----���̐��m�ԂƓ������B�ΐF�ŏ�ɂ�����ƐL�тĂ���͕̂t���́B�S�̂̃o�����X�����Ă��āA

���̔������Ɍ��Ƃ�邱�Ƃ�����B

�@ �@

���̕���䚂��J���X���g�����ۂɌ����Ă��悤�����A�Ȃ�قnj����̐�ɂ��̉Ԃƌs�������Ȃɂ����d���邩������Ȃ��B�J���X�����O�ɔ킳�����A���́A��̃p�b�Ƃ��Ȃ����̂������B�J���X�͂��Ȃ킿�𗧂����̂��邵�Ȃ̂��B�J���X�E���@�J���X�m�G���h�E�@�J���X�U���V���E�Ȃǂ��邪�A����Ȃ�ɗ��p���l������B�J���X�E���͑��Ă��̖�ŁA�ʏ`����ɂ��肱��ł������̂����ǁB

�����Ƃ����̂悤�ɘb����B

���̃J���X�r�V���N�̍����������������̂Ăƌ����A������Ƃ��ė��p����Ă���B���\�͊P�~�߁A��M�A�r�C�A�t�����ɂȂǁB

�E�摜�͑����炵���̂ʼnԒd���甲�������́B�Ȃ������炵���̂�?

�@���̐�̔����O�p�`�̂��̂͂ނ����B�J���X�r�V���N�͍��Ƃނ����ŔɐB���A���Ɂu�S���������v�ƌĂ�Ă���قNj쏜�A�r��������B�������u

���̂������`�͔������Ɗ����Ă��A������������������@��グ�Ď̂Ă邱�Ƃɂ��Ă���B

�ǂ��ցH������̒�łȂ��ǂ����ցB�ł��B

�ł͂Ȃ��ւ�����Ȃ̂��B����̂��鍪�s���@���Ė֎������ݏ��K�ɑւ��Ă���������Ƃ���B�ނ������`�Ɏ��Ă�

�ČI�̂悤�ł�����----�u�ւ�����v�B

����ȕ��ɍl�����B�_�Ƃ̂��ł��A�h���J���̊Ԃ�D���ăJ���X�r�V���N�̍����W�߁A���ɏo���܂ɂ����ɑւ��Ă��炤�B���Ƃ���ɒm���ʂ悤�ɂ�������ƁB

����͐^�����Ȃւ�����B

�������Ă���z�������Y�͕v�w���L�̂��́B�ł͂��̋��L���Y����u�����ߎ��H���܂��܂Ȏ���g���đ��₵�������`�̂ւ�����v��

������������̃��m���낤�B�L�`�ɂ͂�͂苤�L���Y�Ƃ��v���邪�B���₢�⎄�̐S�͋����B

�ւ�����̉B���ꏊ�����܂����_�͒m��Ȃ��B

|

���_�����y�j������̌��n�����ɏo�������B

���ٓ��͂����̂���ׂ���i���g�͔~�����A�����̒ώρj

��Ԃ̃g���J���@�@�������܂ڂ�

�u���b�R���[�̂������Ӗ��a��

�֎q�̒��Ђ��{��D���Ȃ��傤��

�������D���Ȕ����̔����\��

�����S�{�X�����{��̃u���[�x���[

������N�[���{�b�N�X�ɓ���āB���������B

�@ |

|

�ǂ����e�L�́u�J�~���n���Ă��ꂽ�v�Ƃ܂��Ɍ��������炵���B�ʓ|�Ȃ̂Łu�R���r�j�ʼn��������A�ق��̐l�͂����ł���v�Ƃ����Ƃ������ɝX�˂��A�����ɏo�����鏬�w���݂����ɁB |

���Ȃ݂Ɂu�e�L�v�Ƃ́u�G�v�ł͂Ȃ��āA�a�̎R�قŁu���Ȃ��A���݁v�̂��ƁB���������āu���Ȃ������v���u�e�L���E�e�L���v�ƌ������炷�B�i���܂ɓG�ɂȂ邱�Ƃ����邩�炩�j

�@�@�@�@�@���R�̕�炵668

2022.7.19

�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@�@  Cebiche

de Camarón�@�@�Z�r�`�F�f�J�}���� Cebiche

de Camarón�@�@�Z�r�`�F�f�J�}����

����G�N�A�h���ɏ������������̂����������ɁA���̍����v���o���ăZ�r�`�F������Ă݂��B�Z�r�`�F�͓�Ă�L�V�R�́A�V�N�ȋ���ނ��l���n��̖����������B���k�ނ��g�����}���l�ƌ������炢����������Ȃ��B

���������̒n��ō̂��n�[�u���e�����̂ŁA�n��ɂ���Ĉ�������Ɏd�オ��B

�ޗ��́F����ށB�ʂ˂��A���ʂ˂��A�g�}�g�A�������A���C���A�V�����g���A�p�Z���A�I���K�m�A�����A���h�q�ȂǁB�I���[�u�I�C���������邱�Ƃ�����B�D�݂ɂ���ăp�N�`�[���ł�������ɎU�炷�Ƃ���炵�����ɂȂ�B���D�݂̂܂܂ɂƂ������Ƃ��B

�@�@�@

�y���[�ł̓����i�A�C�i���j��R���r�[�i�i�j�x�Ȃ̋��j�A�y�w���C�Ȃǂ̔��g�̋��A�G�r�A�^�R�A�C�J�A�z�^�e�A�n�}�O���Ȃǂ̊L�ނ��g����B���t�����_�����������������ς薡�Ɏd�グ�Ă������B���̐�g�����C���������邱�Ƃɂ���āA��������\�ʂ������Ȃ��Ă����̂����Ă��Ėʔ����B

���L�V�R�ł͐h�����h�q�������������A�s���b�Ƃ������Ɏd�グ�A�^�R�X�ɋ���ŐH�ׂĂ����̂��v���o���A

�hSe me hace la boca agua�g ------�����A�����������B

�����̓G�N�A�h�����Ȃ̂ŁA�ʂ˂��͔��ł͂Ȃ��Ď��F�̂��g���B�g�}�g�������Ăɂ��₩�ɁB����Ƀg�}�g�P�`���b�v�����������ƃG�N�A�h���炵�����o�Ă���B�����͓V�R�G�r�����Ɉ�x�̔��z�Z�[���̓��������̂�

�A������g�����B�p�N�`�[�͂Ȃ��Ȃ��B�①�ɂŐQ������B������������������������ɏo���オ�����B

Cebiche de Camarón�����Ȃ���A�ЂƂ�����b���e�B

42�N�O�̂��Ƃ��B�y���[�̖k�����ɂ��郏���X�̒��i�W��3052m�A���X�J�����ւ̓o�R��n�j�����s���}

�֖����A�҂��A����y���[�����̃��X�g�����Œ��H��ۂ��Ă���ƁA���X�̂���l���o�Ă��āA

�u�����l������A����̓T�[�r�X�ł��v