|

12��31��

�������

12��31��

�������

35�N�O����Q�����Ă���SANE�iNPO�@�l�G�N�A�h���̎q�ǂ��̂��߂̗F�l�̉�j����N���N�n�̂����A�����˂āA��͂����B

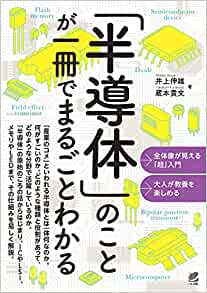

����́A�����ɂ����郏�N�`���ڎ�̏ƁA�X������̐V�N�x���}���A�q���������ǂ̂悤�Ɋw��ł��邩�̕ƁAJICA���̍����ƂɊ�Â��h�{�u�K��̗l�q�Ȃǂ��f�ڂ���Ă�

���B

�@�@�@�@�iJICA���Ɨ��s���@�l���ۋ��͋@�\�B���{�̐��{�J�������iODA�j���ꌳ�I�ɍs�����{�@�ցj

����ɐV�N�x���}���A��̒n�悩��I�ꂽ���ꂼ��13�l�ƂS�l�̐V���w���̏Љ�Ȃ���Ă����B

�I�l�ߒ��𒊏ۓI�ɕ\�������A�����ɑ����������̂ق����������Ă��������邩�ƍl���A���l���̉ƒ���Љ�Ă݂����B

�G�N�A�h�������{�̗��

����悤�ɁA�L���ȉƒ�ƕn�����ƒ�̊Ԃ̋���i�����傫���Ȃ��Ă���B�m�ɒʂ���q���AIT�@���^�����ĕ��ł���q���ƁA�Ƃ̎d������`���Ȃ���悤�₭�w�Z�֒ʂ���q���Ƃ̂��̑傫�ȍ��͖��߂悤���Ȃ��B���������n���I���R�������Ċw�Z�֒ʂ��Ȃ��q������������

�B

��������ď��w���Ƃ��đI���ƁA�����̐E�Ƃ̑I�����������ƍL���邾�낤���A���͋@���^�����Ȃ������q���������B�w�ԋ@���^����ꂸ�A�Z�\��g�ɕt���邱�ƂȂ��Љ�ɏo�Ă������N�Ə���----�D��ꑱ����l����I�Ԃ����Ȃ��命���̂̎�҂��������̌��ɂ���B

|

�@�r���� |

�T�b�J�[�D���ȗz�C�Ȑ��i�B�V�X�e���G���W�j�A�ɂȂ閾�m�ȖڕW������B���e�͓������Ă��炸�o�ϓI�Ȏx���������B��e�͍Œ�����̎����̂݁B |

|

�@F���� |

�E�ϋ������i�ŁA�����D���B���e���S���Ȃ��Ă���A��������̕�e�̎����͕s����B��100�h�����z���邱�Ƃ͂Ȃ��B |

|

�@�r���� |

���e���R�����O�ɖS���Ȃ�B�h���̂Ȃ��ł��ǂ����т��ێ����Ă���B���w�≻�w���D���B���͈�҂ɂȂ邱�ƁB |

|

�@�j���� |

�I�����C���ŕ��ł�����ɖ������A�D�G�Ȑ��т����߂��B�Ƒ������������e�����Ȃ��B��e�̎����͍Œ�����ɖ����Ȃ��B |

|

�@H���� |

�x�l�Y�G�����܂�B���͏b��œw�͉ƁB��Ɩ��̂R�l��炵�Ŏ����͌�50�h���i���{�~��6000�~���炸�j |

�ڂ������̂̓x�l�Y�G������̈ږ��Ƒ������l�̏��w�����I�ꂽ���Ƃ��B

�x�l�Y�G���͂��ē���ꍑ�Ƃ��Ēm���Ă������A����������n�C�p�[�C���t���Ƃ������o�Ϗ�̂��ƁA����s����ɂȂ�A���������܂⍑�𗣂������߂č��O�֒E�o�A���o���Ă���̂�����̂悤���B

1981�N�̔N���A���傤�Ǎ�����x�l�Y�G����K�₵�����A�X�͊��C�ɂ��ӂ�AOPEC(�Ζ��A�o���@�\)�̎�v���Ƃ��ĉh���Ă����̂��L�����Ă���B

���[�}���V���b�N�ɂ�錴���̒l������A�ʉ݉��l�̉����A���{�̊C�O�����A�����ɂ��X�Ȃ�ʉ݂̉����������Ă���B----�v���ł��Ȃ��قǂ̃C���t�����~�܂�Ȃ��i�n�C�p�[�C���t���j�ʉ݂͂قڎ���ɂȂ��Ă��܂����B�ǂ��ł���������R���i�ЁB���݃x�l�Y�G�������̂R���ȏオ���O�E�o���Ă���ƌ����Ă���B

�G�N�A�h���͊m���ɕn�����B�x�l�Y�G���͂���ɕn�R�ȍ��ɒ������Ă��܂����B�����X�y�C�����b���������A�ږ��i�قƂ�Ǔ�ɋ߂����j�Ƃ��đ����Ő�������ɂ͑z�������Ȃ��قǂ̋�J�����邾�낤�ɁB���̂��Ƃɂ��C�W��������炵���B�������������̊�t����������35�N�B�u�w��L���Ă��̐悪�G�ꂽ�ꏊ�ɐS���悤�v�ƍl����35�N�B

�����͐V�����N���n�܂�B

�@�@�@�@�@�@2021.6 ���i��̓��̏o�@�@�摜��T�����炨�肵�܂����B

�@

12��30�� �������

12��30�� �������

�u������́A�ǂ��Ȃ����B�N�_�l�Ɋ肢���͂��Ȃ��B�v�u����ɁA�N���̗\�肪���Ă��Ȃ������҂��Ǝv���邾�낤�B�v

���������������B���̎��̕���40���������߂������납�B

�@�@�u�Ӂ`��v

�@�@���������͉̖T��ɂ��Ⴊ�݂���Ō��Ă����A�����炭�T�A�U���炢���������낤�B

�͘F���̂��ɓ���𑵂��A���̏H�Ɏ��n�����V�Ă̘m�𑩂ˁA�Ȃ���ؒƂłƂ�Ƃ�@���Ă����B��������Ƙm���͂���Ȃ肵�čH�����₷���Ȃ�B���̕����ő����w����A�����ዾ�̌`�ɐ����������肪����ɂł�������̂����Ă���͖̂ʔ����B���N�̎�����F���āA��̗���t������������{���}���Ă����A�^�����Ȏl��𗼕��ɐ��炵�A���̏�ɂ���߂�����Ō�ɂ݂����----�R���Ȃ̂ŁA��Ȃǎ�ɓ���悤���Ȃ�---���ѕt���Đ������肪�o���オ�����B

�܂����ւɁA�����đ��ɁA���ň�˕��ɁA�؏����A�Е������A�������Ǝ��t���ĔN�_�l�����}�����鏀�����������B

�傫�Ȉ͘F���ł́A���̏t�A�������҂����˂Ď����R�����o���ė����d���R���Ă���B�h��߂��Ԃ��Ɨ��d�����݂��ɂ��Ȃ��������Ă���悤�������B

�`�̏a��h�����a���̒��ɁA�݂ۖ�����������ł���B�_�I�ɂ͐V���������l�肪�Ђ�߂��A��̎}���s���Ɛ���Ă���B�������}����e�S���Ƃ��イ�ɖ����Ă������\�N���O��12��30��

�B

��������A���Ǝ��̉�b�͂��ׂāu�����v�łȂ���Ă���B���̂܂܂ł͗������Ă��炦�Ȃ��̂ŕW������ǂ��ɏ��������Ă��邪�A����ł͎�Â���ɂȂ闇�d���̈Â���A���a50�Z���`�͂��낤���Ƃ����I�̖̗���z�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�͂���̉��������������Ȃ��B���t�ƌ��t�����ɂ���u����Ȃ��ł����v����

���������Ȃ��B

���t�Ŏx�����Ă��镶���́A��������ĕω����Ă����̂��B���̂���̓��X�̕�炵�̒��ɂ������l�Ɛl�Ƃ̌q����Ɖ��������A�悻�s���̌��t�ł�

�v���o���Ȃ��̂��������₵���B

|

�@

���R����ԏ��̎}�ƕO�t���A��悩���V�̎����W�߂Ă��āA����������������---����͌��ւɁB |

�ߌ�R���B���̂����͏�V�C�ŁA������Ԃ����ߐ{�R���ǂ��������̂ɁA�����獕���_�������Ă��ĐႪ�~��o�����B���悢�搳�����g������Ă����悤���B

12��29��

��𓊂���@6���̋C���}�C�i�X�W���@���̓~�Œ�̉��x�@�ǂ����������������Ă���

12��29��

��𓊂���@6���̋C���}�C�i�X�W���@���̓~�Œ�̉��x�@�ǂ����������������Ă���

�킠���Ɗ����������B�f�b�L�̏�⓱���H�̐��Ⴉ���X�R�b�v�ł��������A�����ł͂Ȃ��u�ǂ����ցv��������A�Ƃ����d�����ς܂������炾�B���ʂ͈ȉ��̒ʂ�B�����Ղ�Ⴊ�ς݂������āA����Łu���܂���v����ꂻ�����B

������ɗ������́A��E�T�M�₩�܂��������ėV���̂����A�ŋ߂͂�������������肵���S�������Ȃ��Ă����̂��A�����Ђ������𓊂��邾���B

�����ł��B�Ⴉ���ł͂Ȃ��Đᓊ���Ȃ̂ł��B��������������ł́A��̍s���ꂪ�����ɂȂ��Ȃ�B�����珉�߂���A������ꏊ�̐S�Â�������Ďd���ɂ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

���C�œ��ނƁA���カ�カ����ƁA��������B���Y�����̂��鉹���B

������܂ł̓��b�Z���Ԃ����Ă����

������܂ł̓��b�Z���Ԃ����Ă����

�ς�����������Ȃ���A�q���̂���̍ی��Ȃ��V�ѐS���v���o���Ă����B�~�̈�Ԃ̊y���݂́A�u�|�X�L�[�v�B�����̒��̍⓹������X�L�[�Ŋ���~��邱�Ƃ������B

�u�|�X�L�[�v���͓~�̏��߁A�Ⴊ�~��O�ɗ��R�̐^�|��50�Z���`�قǐ�o�����Ƃ���n�܂�A���e�̖ڂ𓐂�Ŏ����o������Ŕ����ɂ��A���A���C�̕����Ŕ��炵�A�X��h���Ď���̒|�X�L�[�����B����ŕ����̎q�ǂ��Ƃ��Ĉ�l�O�B

�Ⴊ�ς���Ǝq�ǂ������i���K�L�j���W�܂��ď���������Y�܂�-----�ǂ��̍��Վ��̃X�L�[��ɂ��邩---���̍�̏�̏�������̓R���C�A�������͑��v���낤----�{��ꂽ��Ƃ肠���������o����---�Ȃǂƍ��𗧂Ă�B

���n�W���B�F�ʼn����тɂȂ��Đᓹ�ł�3�����������Ȃ��X�L�[�ꂪ�o���オ��B

���̂��Ƃ́A�������グ�Ȃ��犊��~��A�X�L�[�������ďo���_�ɖ߂�A����̖������[�v�������B

�@

12��28���@�S�Ԃ� ----�������@�肽�{��S���Ԃ����B

�ϐ�25�p�@�~�葱��

12��28���@�S�Ԃ� ----�������@�肽�{��S���Ԃ����B

�ϐ�25�p�@�~�葱��

�ߑO�ɏo�����Đ}���ق̖{��S�Ԃ������B�[���K�G�V���B�������B

��������2�T�ԂɈ�x�o�����đ݂��o�����x�������ς��̖{����Ă���B�������͂��ނ̂ŁA�ݏo���ԉ����������A����͐�悭�S���Ԃ��āA�V������Ă����B

�v���t���Ĉ�N�Ԃɂǂ̂��炢�肽�̂��L�^������Ă݂��B

���̈�N�ԂɎ肽�{�̐��͂Ȃ��300���ȏ�ɂȂ����B���̒��ł�������ǂ̂́A200�����炢���B�n�E�c�[�{�̏ꍇ�́A���߂���邽�߂ɃX�L�������Ȃ���ǂނ��Ƃ������B���܂ɗ\�z���O��đS�������������Ȃ��{�����邪�A����͂���ō���Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤

�������A����ȓc�ɕ�炵�œǏ�������Ƃ������Ƃ́A

�@ �Ǝ������낻���ɂ��邩�A

�Ǝ������낻���ɂ��邩�A

�@ ���̎d���A���ɒ�d���ɖڂ��ނ邩�̂ǂ��炩���B�J�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B

���̎d���A���ɒ�d���ɖڂ��ނ邩�̂ǂ��炩���B�J�߂�ꂽ���Ƃł͂Ȃ��B

�ʔ��������̂́A

| ���̖��c�� |

���ȐӔC�Ƃ����\�� |

�O���[�o���Y�������E��łڂ� |

�����`�Ƃ����s�v�c |

|

�J�Y�I�E�C�V�O���ǖ{�@ |

�I�v�̎��𗷂��� |

�y���M���̑��͂Ȃ�����Ȃ��� |

���삨���̍ד��@�@ |

| ���R���̃X�X�� |

�����ꗘ�̏��a�j |

�����Y�̋o�c�q�͌o��ŗ����邩�@ |

�f���[�~�̓�@ |

|

�G�N�A�h����m��60�� |

�����@�㉺�@ |

�c�Ӑ��q18�̓��̋L�^ |

���b�Y��̂��ׂā@ |

| �쐣�b����i�W |

�����͂Ȃ����ʂ̂��@ |

�X�p�C�X�J���[�V��@�@ |

�������{ |

| ���q�����@ |

�NJ��ɏo������ |

���������̂��������� |

����m�q�̍��� |

|

�P��̍� |

�l�ԂɂƂ��Đ��n�Ƃ� |

�{���̖|��̘b�����悤 |

��ɕ� |

| �q�����r�N���l |

���I�Ɖ��� |

�����̉̂���q�g�̌��t�� |

�C�̌����闝���X |

| �����m�푈�ւ̓� |

���̃X�C�X |

���܂�Ă����ȏ�͐����˂Ȃ�� |

�u�Ȃ���v�̐i�������w |

| �l�V���́u���{�_�v |

������I�������� |

�������͂Ȃ�����Ȃɕn�����Ȃ����̂� |

�V���N���[�h�I�s |

�ǂނ��Ƃł��܂��܂Ȍo�����ł���A����ɂ͉��l���邪�A�ǂ{�𗅗�̂�----����͈���̋ɂ݂��낤�B���̒����J���Č����邱�ƂɂȂ�̂�����B�{��ǂނ��Ƃʼn������ς��A���̍s���Ɉڂ���̂ł͂Ȃ�����A�Ǐ��͑s��Ȏ��Ԃ̖��ʌ����ɂȂ邩������Ȃ��A�Ƃ����̂��N���ɕ��������S���B

�@

�@  12��27��

�u�Q���j�J�v���ς��i�c3.5���[�g���A��7.8���[�g���j

12��27��

�u�Q���j�J�v���ς��i�c3.5���[�g���A��7.8���[�g���j

���U���̋C���̓}�C�i�X�S���B10�����݂̐ϐ�15�Z���`�A������͐^�����ŁA���c������d���̂��ꂱ�ꂪ�B��Ă��܂��Ă���B�悵����ł����A���N�̎d���̂�����͌��Ȃ����Ƃɂ��悤�B

���H�̂��Ɠ؏`�����A�Q�����Ă������B���̂��Ƃ́A�V���N�i�Q��n���Ȃǂ̐�~�낵�Ƃ��������d�����҂��Ă���B�|ⴂŐς��������@���ƁA�ʔ����悤�ɐ�ʂ��]���藎���Ă���B

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�摜�̓A�}�]�����炨�肵�܂����B

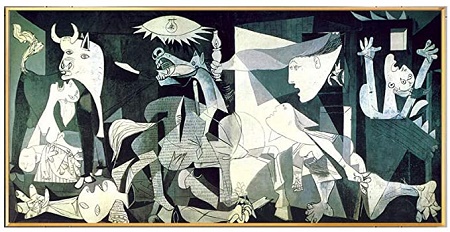

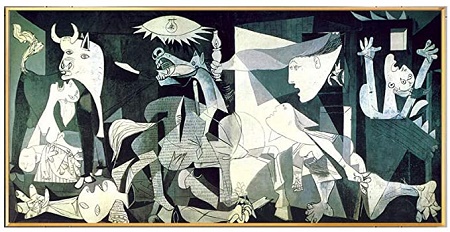

���i26���j��NHK���j���p�ق̃e�[�}�́u�Q���j�J�v�������B��O�s�o�̌����NHK��8K�B�e���Ď����A��A���{�ŋ��僂�j�^�[�ɉf���o���A���̊G�ɐڂ��������Ƃ�

��Ƃ��ǂ̂悤�Ȉ�ۂ���������������A�Q���j�J���`���ꂽ�������Ȃǂ̉�����Ȃ��ꂽ�B

�i�X�y�C���̉�ƃp�u���E�s�J�\��j�i�o���ҁF��������Y�@����[��Y�@������������j ���i26���j��NHK���j���p�ق̃e�[�}�́u�Q���j�J�v�������B��O�s�o�̌����NHK��8K�B�e���Ď����A��A���{�ŋ��僂�j�^�[�ɉf���o���A���̊G�ɐڂ��������Ƃ�

��Ƃ��ǂ̂悤�Ȉ�ۂ���������������A�Q���j�J���`���ꂽ�������Ȃǂ̉�����Ȃ��ꂽ�B

�i�X�y�C���̉�ƃp�u���E�s�J�\��j�i�o���ҁF��������Y�@����[��Y�@������������j

�Q���j�J���ς��̂͂��܂���12�N�O�̂��Ƃ��B���̊G����������Ă���X�y�C���̃\�t�B�A���܌|�p�Z���^�[�́A�O�ςɃK���X�𑽗p�������邢�����������ƋL�����Ă���B

�����ǂɋ��܂ꂽ�L����i�ނƁA�����傫���ŃQ���j�J������Ă����B�G�̓��m�N���[���Ƃ��܂��܂��~���̃O���[�ŕ\������Ă��āA���̑傫���Ɉ��|�����B

�u�L���[�r�Y���I�\���v�ƌĂԂ炵���B�ЂƂЂƂ̊G�̉A���̂��̎咣���Ȃ�����S�̂Ƃ��Ă̓��ꂪ���Ă���B����ɂ��̊G����F�������オ���Ă����B�G����������肩���Ă���B����͂�ŗh���Ԃ���

�B�s�J�\�����̊G���ے��I�ɕ`�������ƂŁA�̂��̐��Ɂu���푈�v�̃V���{���Ƃ��Ď����ꂽ�悤���B

��Q�����E���O��A�h�C�c��R�̓X�y�C���E�o�X�N�n���̌Ós�Q���j�J�ɖ����ʔ������s�����B�Q���j�J�̒j���͂قƂ�ǐ�n�ɂ������̂ŁA1600�l�̎��҂̂قƂ�ǂ͏����Ǝq���������B������G�ɂ͏����Ǝq���A�X�y�C���l�Ɏ���Đ����̏ے��̋��Ɣn���`����Ă���B

�i������1937�N4��26���j

�Q���j�J�ւ̔����ɓ{�����s�J�\�́A�����ɋ}�����Ă���悤�ɂ������Ђƌ��ŋ���ȁu�Q���j�J�v��`���グ���̂��B

���������p�ЂƉ������߂��݂̊X�u�Q���j�J�v����l�ŖK�ꂽ�̂́A�{�����ς�3�N��̂��Ƃ������B�X�̒��S�Ɂu�Q���j�J�v�̑�Ŕ��f�����Ă͂�����̂́A�������ꂽ�X�̎p����́A���Ă̎c�s�ȍs�ׂ̎c��͌����Ȃ��B�����A�Q���j�J���a�����قœW���i�����w���A�̉������������S�̂��h���Ƃ����펞�̌����������Ƃ������L���Ƃ��Ďc���Ă���B�푈�̋L����������Ɏc�����Ƃ͓���B

�o���Z���i�̃s�J�\���p�ق�K�₵���̂́A����ɂ��̂R�N��B

�s�J�\�̎Ⴂ������̍�i���A���n��ɓW������Ă���B�O���͂����ς�K�삪���т�����s�J�\��i�����܂茩���Ȃ��B�s�J�\���p�ق̌��ǂ���̓x���X�P�X�́u���������i���X�E���j�[�i�X�ELas

Meninas�j�v���s�J�\���A�����W������i�Q�������ƋL�����Ă���B�����ň�ԂɊ��������Ƃ́A�u��{�̃f�b�T���v���������Ƃ������ƁB������ɂ������ʂ�ɔ��p�ق������āA�悤�₭�^�N�V�[�ł��ǂ蒅�����B�A��ɃK�E�f�B�̃T�O���_�E�t�@�~���A�։��݂������̂������v���o���B

�W���K�C���̃K���b�g�i�W���K�C���A�n���A�L�m�R�A�x�[�R���A�`�[�Y�j����������A���`�[�Y�̑܂Ɖʓ��̑܂��ԈႦ�Ă��܂����B����Ăĉʓ����d���o�������A�����c���Ă��܂����B�܁A�Ö�������K���b�g���Ǝv���������B �W���K�C���̃K���b�g�i�W���K�C���A�n���A�L�m�R�A�x�[�R���A�`�[�Y�j����������A���`�[�Y�̑܂Ɖʓ��̑܂��ԈႦ�Ă��܂����B����Ăĉʓ����d���o�������A�����c���Ă��܂����B�܁A�Ö�������K���b�g���Ǝv���������B

�ߐ{�삪�������ق́u�o�b�N���[�h���w�c�A�\�v�ɐ\�����B�撅��10���Ȃ̂Ńt���C���O�C���̎��Ԃ��������A�Ȃ�Ƃ���l���̐Ȃ��m�ۂł����B�i2022.3.20�̗\��j �ߐ{�삪�������ق́u�o�b�N���[�h���w�c�A�\�v�ɐ\�����B�撅��10���Ȃ̂Ńt���C���O�C���̎��Ԃ��������A�Ȃ�Ƃ���l���̐Ȃ��m�ۂł����B�i2022.3.20�̗\��j

�d�b�̂�����́A�ẴZ�~�ώ@�L�^�S���҂������̂Łu�₠�₠�v�ȂǂƘb���B

�@

�@12��26���@�@�����͗ʂȂ̂��@----�Ⴊ�~�肵���� �@12��26���@�@�����͗ʂȂ̂��@----�Ⴊ�~�肵����

�\�z�ʂ�A�锼�̋����������܂����ߑO4�����炢����Ⴊ�~��n�߂��B�N�����͂ق��2�Z���`�قǂ������̂ɁA���Ԃ��o�ɘA��Ď���ɂЂǂ��Ȃ��Ă����B

����6���̊O�C���̓}�C�i�X3���B4���Ԍ�̍��̊O�C������͂�}�C�i�X3���B�����Ƃ��g�����Ȃ��ė��Ȃ��B�ϐ��7�Z���`�ŁA���������ďd�����ɂ��Ă���B�ߌ�ɂ͐�~�낵���v�邩������Ȃ��B����͊����d�����Ȃ�----�B

�u���܉��x�H�v�ƌ����Ȃ���N���Ă��鎄�����B�C�����v���X30������}�C�i�X4���܂ł͂���Ȃ�Ɓu�Z�Z�x�v�ƕ\������̂ɁA�v���X30���ȏ�ƃ}�C�i�X5���ȉ��̏ꍇ�́A�u35��������I�v�A�u�}�C�i�X7��������I�v�Ƌ�������\�����g���̂͂Ȃ����낤���B���ʂłȂ������Ɗ����́A�ʂƂ��đ����A�d�����Ƃ��Ċ����Ă���炵���B

�����̒����Ɏs����́u�V�^�R���i���N�`���lj��ڎ�i3��ځj�v�̂��m�点�����ݍ��܂�Ă����B

1�T�ԑO�܂ł̎s�̂g�o�ɂ́A3��ڂ̐ڎ�\��́A�u2��ڐڎ킩�炿�傤�ǂW�P����̓����ꏊ�œ����ꏊ�v�Ƃ������B�O��̐ڎ�����̃f�[�^�����̂܂ܗ��p�i���c�J�����j���������I�����A����҂��\������̂ɂ����ӂ����Ȃ��čςށB�O��\���

��s�����F�l����������ň��S���Ɗ��ł����̂ɁA�Q�T�Ԃ̐ڎ�O�|�����e�������̂��A�傫�ȕύX���Ȃ���Ă��܂����B

�O��ƈႢ�A�ʐڎ�i���������ł̐ڎ�j�͍s��Ȃ�����ɁA�s����5�����̈�Ë@�ւ�ڎ���Ƃ��Ďw�肵�A�N��ȂǂŃO���[�v�������ė\����t����炵���B�l�b�g�ŃA�N�Z�X�ł��Ȃ�����҂��������A�\��p�̓d�b�����啝�ɑ��₵���Ƃ��邪�A�F�l

�̈�l���g���Ă���d�b��͐̂Ȃ���̃A�i���O��d�b��Ȃ̂ŁA�ƂĂ��Ԃɍ��������ɂȂ��B

���l���̗F�l�̕����\�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�����͂͂��ƃA�h���i�������o���B

�悵�A���̓��̒��͂�������W�����悤�ƁB

�@�A�C�X�����h�|�s�[�̕c�i�d���90���j �@�A�C�X�����h�|�s�[�̕c�i�d���90���j

12��25���@----�͔�T������

12��25���@----�͔�T������

12�����{�͖����̓V��̕ω����傫�������B�������̓�������A���t���a�ɂ������g�������Ɍb�܂�邱�Ƃ��������B�z�B���ꂽ2�g���͔̑���A�،͂炵�̍��Ԃ�D���A�蕪�����ĉԒd�ɎT���I������B���N�͑��߂ɐ���̉肪�o�Ă���̂ŁA���������ăX�R�b�v��U��̂�����B

��֎Ԃ�76�t�Ƃ͑����ȗʂ������B��������ƂɁA���ɂɂ͉����Ȃ����^�V�B�s�@�ӂ����������Ȃ̂ŁA���܂ɂ͂����Ƃ���̈���������

���̌������~���z�������ɂȂ��B

�ߌ�R���ɂȂ�Ƌ}���ɋC�����������Ă���B���������̗\��B�����ӂ�Ȃ������̒������ς܂��A�K�\�����^���ɂ��Ă����B�K�\�����X�^���h��߂��̓��̉w�ɁA�ό��q�̎Ԃ����Ă���B�X�L�[��ɂ͂����Ⴊ�ς����Ă���悤���B

�@�@���R�̕�炵634. 2021.12.25�`12.31�@�@ �@

�@�@�@�@�@�@�@

�@

�̎����E���ĐX�ւ��ǂ�

�̎����E���ĐX�ւ��ǂ�

�����ʂ��ăG�N�A�h���̎q�ǂ��x������NGO�i���ۋ��͖��Ԓc�́jSANE�ɎQ������36�N�ɂȂ�B

�G�N�A�h���̎q�ǂ��̂��߂̗F�̉�iSANE) <

http://sanejapon.blogspot.com/ >

�H�̏I��A������炨�m�点���������B

�u�J�����x�̏��w���̃_�r�b�h�N��瀂������ɑ����A���̓����ӎ��͂��������̂́A�Иr�ƕБ������䂵���B�����Ɏ�p���I���A���n�r�����邱�ƂɂȂ������A�̂��قƂ�Ǔ����Ȃ����߁A���ナ�n�r���ɒʂ��K�v������A���̂��߂̔�p��������B����͉Ƒ��ɂ͑傫�ȕ��S�ɂȂ�v�ƁB

��Ô�͕ی��Ŏx�����邪�A���n�r���̔�p����A��ʔ�Ȃǂɖ�1000�h�������邻�����B�Ƒ��̕��S�̑傫���͌����܂ł��Ȃ��B���܂܂ŋً}���ɃT�|�[�g����̐��������Ă��Ȃ���������ǂ��A�u�_�r�b�g�N���x�������t�����肢�v�Ƃ��������������������B�W�܂��������̓_�r�b�h�N�̉Ƒ��̕K�v�ɉ����Ďx�������B�]������o���ꍇ�́A����ً̋}���Ԃɔ�����ׂ��Ǘ������B

�@�i2020�N�̈�l�������GDP�́A��5,600USD )

�@�i����������͕��ς��ꂽ�����ŁA�����̌o�ϊi���͂ƂĂ��傫���B�H���������ɐۂ�Ȃ��n�����ƒ낪�����B)

�N���X�}�X���������B �N���X�}�X���������B

�@�@�@�n�҂̈ꓔ���ǂ������Ƃ炵�Ă����悤�ɁA������t�����B

�@�@�@�����Ƃ��̊y���݂����A�_�r�b�g�N�̐g�̂̉ɕ�����̂ɁA�ӂ��킵���G�߂��B

�@�@�@�ق�̂ЂƂ������B

�G�N�A�h���̐�Z���ɓ`��閯�b�@---�@�n�`�h���̂ЂƂ������@�i�Čf�j

Había una vez un incendio en el bosque.

Todos los animales, insectos y pájaros en el bosque corrieron

por sus vidas.

Pero había un colibrí que se llamaba KURIKINDI iba y venía

botando una gota de agua en su pico al fuego.

Cuando los animales lo vieron, comenzaron a reir, �g¿Para que

sirve?�h

Y KURIKINDI respondío,

�gYo estoy haciendo lo que puedo.�h

�X���R���Ă��܂���

�X�ɂ��ޓ����⒎�Ⓓ�����͈�ڎU�ɓ����Ă����܂���

�ł��A�N���L���f�B�Ƃ������̃n�`�h��������

�������ɐ��̂���������H���^��ł�

�X�̉̏�ɗ��Ƃ��Ă����܂�

���������͂��������

�u����Ȃ��Ƃ����ĂȂɂ����ɗ��̂��H�v�ƌ����ď��܂��B

�N���L���f�B�͓����܂�

�u�o���邱�Ƃ����Ă��邾������v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ٖ�j

�G�N�A�h���̖��b�Ȃ̂ŁA�{���A���ăC���J��������������Z���̌��t�i�P�`���A��@Quechua�j�ŏ�����Ă���͂��B�V���v���ŗ͋������t���A�l�̐��_�ɋ����Ă���B

�`���{���\�R�i6268m)�ƃn�`�h��

�`���{���\�Ƃ͌��n��Łu����v�B���O�̒ʂ�X�̗͂߂��u���[�Ɍ���

���R�̕�炵633. 2021.12.21�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@

����݂̂�����

----���܂���

����݂̂�����

----���܂���

�k����݂̂ЂƂ育�Ɓl

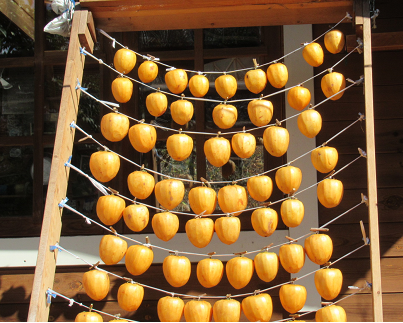

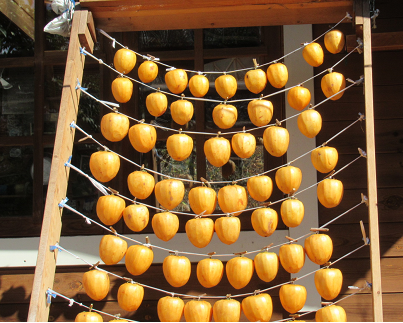

�������厖�Ȃ̂́A�q�����c�����ƁB���̏t�Ԃ��炩�������Ɏ𗊂݁A�Ă̏����ɑς��ĉʎ��i�j�ʁj���悤�₭���点���B�H�̕��ɏ���Ēn�ʂɗ����悤�Ƃ����A�܂��ɂ��̎��A���̉��ɑ҂��Ă���l�Ԃ����悤�Ƃ͎v�������Ȃ������B�~�̊Ԃɒ�ɗ���쒹�̉a�ɂ���炵���B�f�v����ĉ�ɕԂ肠��������ƁA��������̒��Ԃ��߂���̐g�ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ����B

�k��Έ�̑Ή��l

�߂��̗��_�_�Ƃ��番���Ă����������u�����͔�Q�g���v���A�{�i�I�ȓ~������O�ɒ�ɎT���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̓~��Ԃ̊��g������Ă���Ƃ����j���[�X�ɁA���̐����A�ł��Ă����B

�͔���~�낵���ꏊ�����֎ԁi�Ȃ����l�R�E�L�ƌĂ�Ă���B�L�̎���肽���H�j�ʼn^�Ԃ̂����A�������肷��Ɖ^��ł��邤���ɁA���t�ڂ������̂���������Ȃ��Ȃ�B�܂�ŗ���̎������B���v�����Ƃ��������A���ꂩ��̎d���̗\������ނ��߂ɐ������~�����B

���_���l�������Ƃ͂������B�X���ɏW�߂Ă����u�I�j�O���~�E�S�ӓ��v�ƒi�{�[���̏�����p�ӂ��āA���I��邲�Ƃɂ��̃N���~�̒��ɓ���Ă����Ƃ������@�B

������������A�v�킸�u����͂́v�Ə��Ă��܂����B����͗��R�ɏZ�ރl�C�e�B�u���{�l�̂悤�ł͂Ȃ��H���邢�̓v���~�e�B�u���{�l�ƌĂ���������������Ȃ��B�u��Έ�̑Ή��v������Ȍ`�ł͂����Ƃ́B

����̗[���ƌߑO�̎d����37�͔̑���Ԓd�ɉ^�ѓ��ꂽ�B����̉�ɂ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ă��[�L���g���čL���Ă������B---����͌��\���ƌ��ɂ���B�����Čߌ�A���������̗\��ɂ킪�g���܂��Ďc��͔̑���^�т��ށB���̉�25��B

�����č����͐�B��̉��ɂ���͔�͐�����⋋����ė��z�I�ȏ�Ԃɂ��邾�낤�B�\��ʂ�Ɏd�����i�ނ��Ƃ͂߂����ɂȂ��̂ŁA����ȂɊ��������Ƃ͂Ȃ��B

�k���w�̂�����������l

�Q��O�̈Ԃ߂ɂƁA���̂Ƃ���u���̕���W�v�����ǂ݂��Ă���B

��23��19�b�ɔ�b�R�����ɏZ�ގ����m�s�̘b���������B

�u����ɋɂ��͗L��l�ɂėL����B----�m�s�A���Q�����肯��ɁA�Ⴋ��q���A�t�̗͗L��R�āA���ނ��ׂɁA�ӓ�����Ď����āA�m�s�̑��̎w�\�����Ɍӓ������݂��肯��A�m�s�͋��Q�������肯��A�ŔC���Ě�܂�Č�A�Q�����ׂ�l�ɑł��ނ߂đ����݂���A���̌ӓ��A��x�ɂ͂�͂�ƍӂɂ���B�v

�����A�ǂ�ȗ͎����Ȃ낤���I�I�j�O���~�͋��Â����g��Ȃ��Ɗ���Ȃ��̂ɁA���̎w�ŋ��݊���Ƃ́I-----�����Ă݂����A�����܂ł��Ȃ����̑��w�ł͊���Ȃ��B���X�h����B

�@�@

�@�͔���T���Ă�����A�~�~�Y�����Ȃ����ƃL�W������Ă����B �@�͔���T���Ă�����A�~�~�Y�����Ȃ����ƃL�W������Ă����B

�@�k�������ɐH�ׂĂ��������l----�@�̐g���{����N���~�̎�

���ɏW�߂��I�j�O���~�̐���1021�B���Â����g���ƁA�]�̌`�Ɋ���Ă���B���̎����W�߂ăN���~�a���ɂ���ƁA�܂��Ƃɔ��������̂����ǂ��A����͒�ɗ���쒹�̂��߂ɏW�߂��̂�����A�l�Ԃ���O�𝛂˂�킯�ɂ͂����Ȃ��B12���ɓ������̂ŁA����ɂV�̊����Œ������ɔz���Ă���Ă���B���������̎��b�������Ղ�̃N���~�ɑ��т��Ă��钹�����B������ςĂ�������͂ق̂ڂ́B

���R�̕�炵632. 2021.12.18�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@

���������

���������

�ق��ق��Ə��C���オ���Ă���̂́A���_�_�Ƃ́A�����͔�����郉�C�����璼�ڃz�C�[�����[�_�[�ɍڂ��ē͂���

�u��������́v�B�K���S���Ƒ傫�ȉ��𗧂ĂȂ���A����ԂɏZ��n�̒���ʂ��Ă���Ă����B

�u�����{���������{���݊k�v�y���������̂ŁA pH�l(�y�[�n�[)�͂ǂ̂��炢���H4����S.�T���炢�H

�������炱�͔̑���Ԓd�ɏ������݁A��̍����ɕ~���Ă��B��y�ΊD���K�v���B

���N�Ō�̒��ƂɂȂ�B�ǂ������_�̍����Ō�܂Ŏ����܂��悤�ɁB�i���A������Ƃ̔����������܂���j

�Ⴂ���� Wheellroader �̓C�P�����B���N�ɂȂ����p�͏a���ĂȂ��Ȃ��̂��́B�@

�Ⴂ���� Wheellroader �̓C�P�����B���N�ɂȂ����p�͏a���ĂȂ��Ȃ��̂��́B�@

�@

�@�@ ���R�̕�炵631.

2021.12.15�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@

�@

�����̂��s�����Ă���@----���ꂪ�g�߂ɔ����Ă���

�����̂��s�����Ă���@----���ꂪ�g�߂ɔ����Ă���

���_�̕��ʎԁi�SWD�j�Ǝ��̌y�����ԁi�QWD�j�p���āA���S���u�������T�|�[�g�J�[�i���̃T�|�J�[�j�ɏ�芷���邱�ƂɌ��߂��̂͂���11���������B

�@�@�i�T�|�J�[�F�Փ˔�Q�y���u���[�L�i�Ε��s�ҁj�A�y�_�����݊ԈႢ�}���i�}�����u�A�Ԑ���E�x��A

�@�@�@�@�@�@�@�@��i���C�g�i�����ؑ^�O�Ɠ��j�Ȃǂ̋@�\�����ԁj

���������T�|�[�g�J�[�̔[���͂P�Q�����{�ƕ�������Ă����̂ŁA���������Ȃ����A�X�m�[�^�C���ɗ����ւ���O�ɔ��p�葱����i�߁A���X��11�����{�ɕ��ʎԂ�������Ă��܂����B

�Ƃ��낪���E�I�Ȕ����̕s�����e�����āA�u�[�Ԃ͗��N�P�����ɂȂ肻�����v�Ƃ̘A���������Ă����B�Ȃ�A���݂̌y�����ԁi�QWD�j�łP�����܂ł��̂������Ȃ��B�X�m�[�^�C���𗚂������ƌ����Ă����ʎԁi�SWD�j�قǐᓹ�ɋ����Ȃ����낤�B

�[�Ԃ̒x��̌����́A�����̕s���ƃR���i�Ђ̉e���Ŏ����Ԑ��Y���̂��̂���������ł��邱�Ƃɂ���炵���B���̂����ŎЉ�S�̂ɑ傫�ȉe�����o�Ă���悤���B����Ƀ}���[�V�A

�Y�̃S�����s�s�⍑�������̉e�����Đ��Y�ʂ�����A���E�I�S�����v�ɒǂ��t���Ă��Ȃ��B�����ԓ����p�̌������s�����Ă���炵���B

�@�@�@�i���|�p�̎g���̂ăS����܂̒l�グ���ɂ��B�R���i�O�̖�R�{�ɂȂ����B�j

���݂̒��ÎԎs�ꂪ���~�܂肵�Ă���̂��A����ȂƂ���ɗ��R�����߂���悤���B���{�̒��ÎԂ𓌓�A�W�A�ɗA�o���Č��n�ōĎg�p����炵���B���_���������T�Ђ̕��ʎԂ́A�A�W�A�̂ǂ����łQ�x�ڂ̐l���𑗂邱�ƂɂȂ�̂��B����͂���ŒN���̖��ɗ��̂�����[���ł���B

��������V�[�g�̉��ɁA�莆�ł��B���Ă����悩�����B

�T�|�[�g�J�[�̔[�Ԃ�҂��āA孋��̓~�ɂȂ肻�����B

�@

�����̂Ƃ͂ȂɁH

�����̂Ƃ͂ȂɁH

���E�̌o�ς����E����قǂ̏d�݂����u�����́v�Ƃ͈�̉��Ȃ̂��B���t�����͒m���Ă��Ă��A����͒P�ɒm���ł����Ȃ����A���������m�����̂��̂��������킹�Ă��Ȃ��B���Ɏ���Ĉ�ԃC���[�W���₷�̂́A�u�p�\�R���̃n�[�h�f�B�X�N���J����ƁA��Ղɍ������̂�����Ă���B��������s���s���b�ƂЂ��������Ă���v��Ԃ��낤���B�����̂̋�̓I�Ȏp�Ƃ��ĖڂɌ�����̂����̍������́B

�����������Ă݂悤�A�Ǝ�Ă����̂��A���̖{�B

�@�@�@�w�u�����́v�̂��Ƃ�����ł܂邲�Ƃ킩�� �x

��� �L�Y �A ���{ �M�� (��) �@�x���o�Ł@2021.11.25��

��� �L�Y �A ���{ �M�� (��) �@�x���o�Ł@2021.11.25��

�����̂Ƃ́F

��f�̖{�ɂ�����ɁA�����͓̂�̖����ɕ�������Ƃ������B

�������̂P.�@�d����d���𐧌䂷��i�A�i���O�����́j

�@�@�@�@�@�@�@�X�C�b�`----�d���𗬂�����~�߂��肷������B���䂷��B

�@�@�@�@�@�@�@�ϊ�----�d�g�M����d�q�@��̂Ȃ��ň�����悤�ɐM����d�g�ɕς��铭��

�@�@�@�@�@�@�@����----�Z���T�[�������������ȏ���d�C�M���ɑ�������B

��������2.�@�l����@�\��S���@�i�f�W�^�������́j

�@�@�@�@�@�@�@�v�Z����---�v���Z�b�T

�@�@�@�@�@�@�@�L������---������

�����܂ł͕�I�Șb�Ȃ̂ŁA�����ł���B�����͓̂��̂Ɛ≏�̂̒��ԂɈʒu���Ă���Ƃ��B

���������̌オ��肾�����B�����̂̌��n����n�܂�A���{�̒ʐM�Z�p���t�����̘b��AIC��LSI�A��������LED�܂ňՂ���������Ă���---�͂��Ȃ̂ɁA��܂��ɂƂ炦�邱�Ƃ����ł��Ȃ��B���̏o�����̏ڍׂ𐔎�����ʼn������Ă��邪�A���w�{�d�C���s�̎��ɂ͂��ށB���������Ƃ�

�\�ʂ��Ȃ��邾���ŏI���\���������邱�Ƃ��o���Ȃ��̂��B

�u�Ȋw�I�ɂ₳����������Ă����āA�����̊J���̍őO���ɗ����Ă������҂����炱����������e�ŁA�Z�p�j�v�f���܂݁A��[�Z�p�܂ł�������Ƃ炦�Ď���ɗ�����Ȃ����发�v�Ȃ̂ɁB

���̂��̂̐��i�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�z���͂ł��邪��������グ��H���⌳�ɂȂ鐔���������Ɠ��ɓ����Ă��Ȃ��B

�J�̌ߌ㔼�������ēǂݒʂ������A

�ʓ|�Ȃ��Ƃ͂�������A�Ƃ��������̐��i���łĂ��āA�O���͂Ƃ������A�㔼�̐����͐[�������ł��Ȃ������B

���Ď���̂́u���ɂ��Ȃ����l vs

���ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��U���Ȏ��v�̑Η��B�\�ʂ������Ɵ����ĕ������Ă������ɂȂ邪�A���̉��ɍL���鍪�����̊̐S�ȕ����ɖڂ��s���͂��Ă��Ȃ��B

�����A�c�O�B�����ŃC�x���g�͂����܂��B����ł͎O���V��ɂ����Ȃ�Ȃ��B

�@�@*�@�̖��ŁA�u���p�`�̒��_��ABCD----�Ə��ɔԍ���łƂ���v�B

�@�@�@���̔ԍ��̈ʒu��ς�����A��������番����Ȃ��Ȃ�N������̋C���ɂȂ����B�i������l�ɂ͕�����b�j

���R�̕�炵630. 2021.12.10�@�@ �@ �@

�@�@�@�@�@�@�@

�@���蕨�̓�� �@���蕨�̓��

�����ւ����V�����X�m�[�^�C���̒��q������̂����˂āA�����炨�Ε��葱���ɏo�����Ă����B������͂���������W�ɂ�����B�����ƁA����������d�Ȃ����I�ԂƂ́A���Ȃ��炿������肵�Ă���B

�������ĔY�ނقǂ̂��Ƃ��Ȃ��I��ŏI������B����ŔN���̎d������I��B�`�F�b�N�������ڂ���������Ă�����Ƃ��I���Ɛ���������A�Ƃ����i��肾�B

���Ε�Ƃ������B����ɂ͂���v���o������B���_�������̂���A�G�߂ɂȂ�Ƒ�}�ւ�����Ă��ē͂��Ă����i�����A���X�Ɂu��苑�ہv���Ă�������

�Ȃ̂��B

�h���C�o�[���u��������ۂł����H�v�Ɩ���̑O�ŕ����Ă���B�u�͂��v�Ǝ��B�`�[�̗��Ƀn���R�������ċ��ۏI���B�u�[�Ɖ��𗧂Ăăg���b�N�������Ă���---�u����̓J�j�A���̑O�̓r�[���B���̑O�͔����������珤�i�����낤�ȁv�Ɩ������܂����v�����肵�Ă����B�����͉�Ђ̎�����肾������A�l�c�Ƃ̕���������B

���鎞�ȂǁA�����i�l���Ǝ�j�̉��l����

�u�Ȃ�����Ă��������Ȃ������̂ł��傤���v�Ƃ̓d�b�������Ƃ��������B

���_�̈ӌ����Ă̎��̕Ԏ��́A

�u���܂��d���̗��ꂪ�Ⴄ�Ƃ���ɂ��邾���ŁA����܂Ǝ��ǂ��͋������Ďd�������Ă��钇�Ԃł��B����Ε����Ȃ̂ł��B�����������\���グ�Ă���̂ł�����A�����Ă��C�����̖����悤�ɂ��肢���܂��B�v�Ɠ������B�Ȃ����u�����h�ȕ��Ȃ̂ł��ˁv�Ƃ̕Ԏ����������̂��o���Ă���B���h�H����͂��������A�䏊��a�����w�Ƃ��ẮA�������c��B

�������ȁA�������̑��蕨����邱�ƂŁA�d���ɉe���������Ă͂����Ȃ��A�Ǝv�������B

�傰�������A�u�����m�푈��̐H�Ɠ�̎���ɁA�ŕĂ����ۂ��ĐH�ƊǗ��@�ɉ������z���H�Ƃ݂̂�H�ב����A�h�{�����ʼn쎀���������v�̋C�������ق�̂����������ł���B�����̐M���邱�Ƃ��т��邩�B�n���ē݂��Ȃ��悤�ɁA�ƐS�����������B�ł��������A���B

�����A���V�A�v���C�h�������B���_�ɂ��̍s���ɋ�藧�Ă�̂͂��̂ǂꂾ�낤���B�ӌŒn�Ȃ̂�������Ȃ�---�������t���v�������B����́u�������悢�v���B

������_�̌Z�v�w�ɂ��Ε�������肵���B�`�o�ɂ̓T�C�Y���m���߂č��̃J�[�f�B�K���A�`�Z�ɂ͓��{�O���\���́u�������\��3��v�A�萻�̊����`��M�q���R�A�J���V�E���⋋�̂��߂̃E�F�n�[�X�̋l�ߍ��킹�A�C�ۂȂǁB

���ł�����������̂�T���ĂЂƌ��̊ԁA������������땂�����v���������B

���̓��A�`�o�Ɠd�b�łP���Ԃ���ׂ�ʂ��A�Ƃ���͂����̂��ƁB���ł��������Ċ������B�Ȃɂ���`���e�̍Ŋ����Ŏ���Ă�������������l�Ȃ̂�����B

�@

�@�X�C�X�A�O�����f�������g�̌i�F�i2021.12.1�j�@�i�z�e���E�_�[�r�[��3�K�A�H�������������j

����Ɍ�����̂��A�C�K�[�k�ǁB�A�C�K�[�r���[�̕����ɂS�A�����ăn�C�L���O�����̂͂����W�N�O�ɂȂ�B�E��̓C���^�[���[�P���ɍ~���d�ԁB����̂P�Ԑ�����́A�A�C�K�[�������ă����O�t���E�������d�Ԃ��o��B

�i�ʐ^�͓��{��ό��ē���HP����j

�@

�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵629. 2021.12.5�@�@�@

�@ �@

�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@ �@����

�Ă̎����ԋ��K�� �@����

�Ă̎����ԋ��K��

�H�̏��߂��炸���ƋC�ɂȂ��Ă����Ƌ��؍X�V�̂��߂̋��K�ɁA�v�����ďo�����Ă����B������S�O�N�O�ɓ�ĂŎ擾�����Ƌ������̂܂ܓ��{�Ɏ����A��A�Z�\���`�F�b�N����邱�Ƃ��Ȃ���ւ����̂�����A���̉^�]�̘r�̓w�^�̋ɂ݁B

�S�O�N�O�̓�ĂłقƂ�ǃe�X�g�炵���e�X�g���Ȃ��A������Ɖ�薼�O�������Ă����܂��A�Ƃ��������ɍ��i��������ƌ����ċZ�p���g�ɂ��Ă���킯�ł��Ȃ��B

�A�����ĉ^�]���n�߂��̂͂���15�N��B�Ԃ����{�ԂŁi���̂��́j���H�ɏo�ė��K���āA���̂܂܍��Ɏ����Ă���B���K���̃R�[�X���m��Ȃ����A���ȗ��̉^�]�Z�p�����g�ɂ��Ă��Ȃ��B�Ȍ�5�N���ƂɖƋ����X�V

�ł������̂́A����e�X�g����ƍl���������ŕs���͂����ς��������B���K���̃R�[�X�𑖂�ƍl���邾���ŁA�g���k�ށB�����A��������ׂɏ悹�A�u���A���������̎�������ċ��K���Ȃ���̂ɗ����̂͏��߂Ăł��B���ʎԂɏ����̏��߂ĂȂ̂ł��B�v�ƌ����܂��������ƁA

�������̊炪������A����Ȃ̃T�u�u���[�L�ɏ悹�����ɗ͂��������悤�ȋC�������B�u���̎Ԃ��Ԃ��Ȃ��ł��������ˁB�ُ����Ă��炢�܂���i���j�v�B

���������������Ƃ�youtube�ŗ\�߃C���[�W���Ă������炩�A�r���J�[�u���N�����N����Ȃ��ʂ�߂��āA�ꌏ�����B����Œa�����O�ɍX�V�葱��������ΐV�����Ƌ�����ɓ��邱�ƂɂȂ����B

�������A�����o���������B���̋��K�����������ɁA��ʖ@�K�������炢���A���ɍ���҂��Ƃ��₷���ԈႢ�ɒ@�������Ƃ͈�Ԃ̎��n�������B

�ߐM����ȁA���s�җD�悾�A�댯�Ɨׂ荇�킹�ɂ��邱�Ƃ�Y���ȁB�ƁB

�@���̂Ƃ���̎�d�� �@���̂Ƃ���̎�d��

���R�̕�炵628. 2021.12.1�@�@�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�������I���

�������I���

11���̖Z�����Ƃ�����---�u��Ԃ悤�ɉ߂�����X�v�������B

�ĉԒd�̐����Ɨ��t�ւ̏����A�c�̐A�����݁A�e�����@��グ�Ĕz���ĕ����B�`���R�������B�����F�l�ɂ�������������B

��2��������ɏo�����߂̒i���ƁA�Ǝ҂ւ̎�z�B���l���̔������Ǝ҂�����Ă���B�V�����Ԃ̑I��ƒl�������A���t�@�C�o�[�~�݂ւ̎�z�B�i�悤�₭�Ȃ̂ł��B�������x���n�悾�����̂ƁA�R���i�łQ�N����̂����Ă����j�����̕s���œ��������[�Ԃ��x���̂ɁA���X�ƈ��͔����Ă��܂����B�~�^�C������z���Ȃ��Ƃ����Ȃ��BZoom�u�����ă��|�[�g�𑗂�����A�����͌��H���ώ@���Ă�����B�g�t���ɂ��T��قǏo�������B�ɂ߂��͎��̎����ԖƋ��̏��������葱��������͂��B

�������̂悤�ɁA�V�����Ƌ�����ɓ����ɂ́A����ҍu�K���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̑O�i�K�̔F�m�@�\���������\��₱�����āA���̐����o����̂ɓw�͂��Ă����B���A�L���͂̌��ނ͗}���悤���Ȃ��B

�Ƃ��낪�A�v��ʂ��Ƃ��N�����B���K���ɘA������ƁA�u���Ȃ��̔N��ƔF�m�@�\�����͕K�v����܂���B���͂⎋��̌����Ǝ��ԃe�X�g�����ł���v�Ƃ̕Ԏ����������̂��B�������Ɩ����Ɂu���v�������A�˂����قǂ̋����I�ȂB����Ȃ������̂��B���ς�炸�̂���Ď҂��B���_����----�p�̏�h��Ƃ͂��̂��ƁB

�F�m�@�\�e�X�g�ւ̑������Ă����̂��A���������������Ŏv���������K�v�Ȃ��Ȃ����B���njy�����Ԃ�����������Ƃ��������������A���_�̕��ʎԂ���ĎԌɓ���̗��K��������A��ʖ@�K���m�F���������ŏI��肻�����B

9���ɑ}���肵���[���j���[�����A�Ԃ�t����悤�ɂȂ����B

�S���S���I������15�{������}����̍s���悪�����B���̂܂܍��|�b�g�̒��œ~���z�������Ȃ����B���ꂩ�v��Ȃ����ȁB

���R�̕�炵627. 2021.11.24

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�@���������W�߂Ĕ����Ԃ��

�@���������W�߂Ĕ����Ԃ��

���U���ɋN�����B�O�͂܂����Â��B�т̒����璩�����̂����A���𗁂тĔ�������B

�E�R�M�Ȃ̒��ԂȂ̂ŁA�^����E�h�̉ԂɎ��Ă���B�ʖ��̓e���O�m�n�E�`���i�V��̉H�c��j�B

|

�t�͖{�����ɐꍞ���9���ɗĂ�����̂������͂����A��̃��c�f��3������6���ɐꍞ��ł��邾���B

�������܂�ʂ�Ȃ��̂ŁA�ꍞ�݂����ĕ��̗�������߂����K�v���������炩�B���ɂ͎O�ł�������B

�u����v�̔��͐��������Ƃ����Ӗ��炵���B

�Ȃ�قǁB�����Ԕ����ցi���}�^�m�I���`�j�҂ƐM���Ă��āA����Ȃ瓪��9�ł͂Ȃ����H�ƍl���Ă���

���オ�������B�������B

�@ |

|

�L�N�C���E�e���v�����n���Ĕz���ĕ������B�O����@�L�N�ȃq�}������

�����ރC�k�������܂ݐH���@�ۂ��L���B���̌`������Ƃ��邪��ނƈقȂ�A�f���v�����قƂ�NJ܂܂Ȃ��B

�����l��R���X�e���[�����������p������B�Ɨǂ����Ƃ��炯�B

�@ |

|

���_�����y�j�u����Â̌��n�����i�����j�ɏo�������̂ŁA����ЂƂ肾�I�E���V!

���ٓ��̒��g�́A�~���`�J�c�A�t�����A�V���E�}�C�A�ڊ�̐Ԃ��ԒЂ��A�����̊ÎρA����ׂ���A�u���b�R���[�A�����S�A���n�̓��{�C�`�W�N�A���{�O�储�\���̂ЂƂ����������\���i�����j�B

�Â₩�������H��l���Ɏ�������߂������ǁA���s�ҁi���w�l�������j������̂ł���͎��̌��h�B |

���R�̕�炵626.

2021.11.14

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@�莆 �@�莆

�@K�l

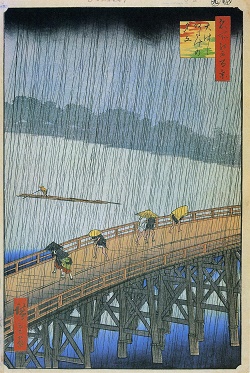

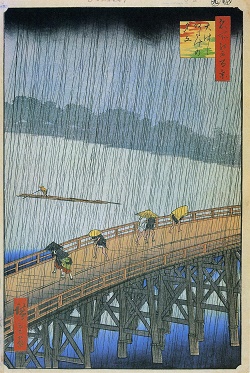

����̂��ւ�ɂ������L�d�́u����̉J�v���~�钩�ł��B�J�����ɕ\�������G�́A�L�d�ɂ���ď��߂ĕ`���ꂽ�Ƃ��������܂����B���ꂩ��O���ʉ߂Ƌ��ɏH�̗��������r�ꂻ���ł��B���z���ɂ��̕ω������Ă���̂���������̂ł��B

�߉ϐ쒬�n���L�d���p�قɂ͂�������łɂȂ�܂����ˁB�@

�@<http://www.hiroshige.bato.tochigi.jp/>

���z�ƁE�G���ᎁ�f�U�C���́A���a�����c�Ɏg�����ǂ̘A���������������ł��B�|�т̕��̂��悬�������Ȃ�������ƁA�V�䂩��������~�蒍����捂ȋ�Ԃɑ����čL�d�̊G���W������Ă��܂��B

���������x���K�₵�A�L�d��i�ɏڂ����w�|������ɂ��܂��܂ȍ�i�ӏܕ��@��R�����Ă��������܂����B�J�̕\���ɂ�������������邱�ƂŁA�܂������������ۂɓ������Ƃ����M�d�Ȍo�������܂����B

�@�̐�L�d�̖����]�˕S�i���́u��͂��������̗[���v �@�̐�L�d�̖����]�˕S�i���́u��͂��������̗[���v

���a�̍L�d�Ƃ��Ă�镂���G�t�B�ʼn�Ƃ̐쐣�b�����`�����u�����v��

�@�u���������˘H�v �]�˓��������� ���� 1918�N�i�吳7�N�j

�@�u�������ق��܁v �]�˓��������ُ��� 1918�N�i�吳7�N�j

�@�u����������v �]�˓��������ُ��� 1918�N�i�吳7�N�j

�����̍�i�������}���قɌf������Ă���̂����čL�d�̍\�}�Ƃ̋��ʓ_�������Ă��܂��B�ق��b���́u�����X���v�̐������d�ʊ��������Č���������܂��B

���ւ�̒���

���ߐ{�ɗ��ċ�����g���Z��̕悪���邱�Ƃ��B

�S�������u�k�t�̐����u������g���v�����W�I�ŕ����Ă��܂������A�q���̂���ł����牽�������T�b�p��������܂���B���v���ɁA������b���Ă����悩����----������邱��ɂ͐e�͖����B

�����g���Ƃ́u��������̓`���I�l���B���B�̍����Ƌ��s�̕��i�Ƃ̌��Ղ��s�������O���̏��l�v�u���`�o�����B������

�𗊂��ĉ��B����ɉ���̂��菕�������Ƃ����B�v�̂ł��ˁB�iby Wikipedia�j

�@�H�F�̔��͂̊ց@���E�̍������������낢 �@�H�F�̔��͂̊ց@���E�̍������������낢

���ւ�ɂ���܂����B

�����������A�����ɋ����Y�����Ƃ����āA������V�c�̘b���v���o�����B�����͋��̍����������炱���������؊J�����̂��B

�����͋��̍��A�������ɁB

���{�͂��ĎY�����������̂��A���厛Ḏɓߕ����c�ɔ�₵�A����ɖ����A�����̕s�����ȋ�������̂����ł�����������ƕ����Ă��܂��B

�Ƃ���ōL�d���p�ق�ߐ{�̕��ʂɏ����o�����Ƃ���ɁA�u�����E���������v�̒n��������̂��������ł��傤�BNPO�@�l�u���{�ōł����������v�ɑI�ꂽ�A�I�c�̂��鑺���ł��B�]�ˎ��ォ�瑱���Ă����̗��B��������Â��͋����Y�o���A�ޗǂ̑啧�l�i���厛Ḏɓߕ����j�̑��c�Ɏg�p���ꂽ�Ƃ��������`��������܂��B�Ȃ��߂��̌����ɂ͌Ë��̗��̐Δ���������Ă��܂��B

�@ �@

�@�����̒I�c�@�@�߉ϐ쒬HP���炨�肵�܂����B�@�@�@�@�@

�Q�l�ɂȂ�܂����B�w�C�s���x�i���݂䂩�ɂ��āj�B

�C�s���@����(�݂�)���r(����)

�R�s���@����(��)���r

��N(��������)�́@��(��)�ɂ������Ȃ�

���ւ茩�͂����@�i����(�̂�)�ɂ͎��Ȃ��j

�@�@�w���t�W�x��18�u�ꗤ�����o���ُ��́v4119�ԁB�i�唺�Ǝ���j�̒��̂���̉́B

���������F

�������ɋ����o���ُ����ꂷ�̈��A�ĒZ�́i�唺�Ǝ��j

�����́@����̍����@�V����@�m�炵��������@�c�c���߂낫�́@�_�̖��݂��Ƃ́@���d�ˁ@�V�̓��k�Ђ��Ɓ@�m�炵����@�N�̌����@�~���܂���-------�@�C�s���@���Ђ��r�@�R�s���@�������r�@��N�́@�ӂɂ������Ȃ߁@���ւ茩�́@�����ƌ������Ƃ��Ăā@��v��-------�����

�[�̎��Ɂ@��N�́@���̎��@���������ā@�l�͂��炶�Ɓ@���◧�ā@�v�Ђ�������@��N�́@�䌾�݂��Ƃ̂����̕����M��

�Ñォ�琭�̕ێ��̖���S���A�R�𗦂��Č��͂��֎����Ă����唺�A�����̗������A���ߐ��x���ƂƂ̂��������Z������ɘA��A���̐��͂������Ă����܂����B����K�v�Ƃ���Ȃ��Ȃ����̂ł��傤�B�@�Ŏx�z���鐢���n�܂����̂ł��B�R��I�Ō����繫���鐸�_�\�������唺�Ǝ����A�唺���̓����Ƃ��đ啧�����肵�������V�c�ւ̒����𐾂����u�ꗤ�����o���ُ��́v�B�K���Ȏv�����`����Ă��܂��B�����V�c��_�ߎ]����h���肤�ɁA�킪�g���Ȃ߂ĕ\������͕̂��ʂ̂��Ƃł����B�i�������������͈̂��̍˔\�̂悤�ł��j

���́w�C�s���x���푈���ە����邽�ߌR�̂Ƃ��đ���E��풆�ɗ��p���ꂽ�̂��ǂ��l����ׂ��Ȃ̂��A���܂��ɓ����͏o�܂���B

�̒n���瓌�������Ɛ��n�Ƃ��ꂽ�g��ɍs�������܂��B�����𗬂��g���ɒO���Ɩ��t����ꂽ�n�����c��܂��B������Y����Ƃ����Ӗ��ł��ˁB�����̍��ŎY�������ƁA�O���ŎY���鐅��Ƃ��A�}���K�������ɂ��A�������ꂽ�啧�l�ɋ����b�L���s���A�Y��ς�ŔR�₵��������������܂����B���̎��Ɏg��ꂽ����430�s�ȏ�A�����2.5t�B

�i���₪��������Ɛ��⒆�łɂ�����---�����a�ł�---���̂����œޗǂɂ͊�ȕa�C�����s����----�����c�@��������ߓc�@�A�{��@�͂��̕a�ɑΉ�������̂������Ƃ̐����j

���A���炵�܂����B����Șb���n�߂�Ɩʔ����Ă������߂��܂����B

���b���̂Ȃ��́A

���O�c�@�I���A�}�X�R�~�̗\�z�O��ɋ����B

���{�o�ϐV��11��7���t�������ɓ��[�s�����͂��ڂ�܂����B���O�\�z�����鎩���}�ւ̎x�����W�܂����̂͂Ȃ����B�j���A�N��A�K�w�ʂɑI���������ꍇ�̋c�Ȑ��𐄒肷���---�Ȃǂ̓��e�ł����B

�J�ɂ��������悤�ɁA���X�̗t�����ꗎ���Ă����܂��B

���̋G�߂���������鎼�������A�����������A�~���A���邢�͔N����d�˂�H���u�v���v�Ƌ����Ă���Ă��܂��B

���~���߂��܂����B���ꂩ�琁�����́u�،͂炵�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�̂ł��傤�B

�@�@�@�@�@11��9���@

�@

�@�@���R�̕�炵625. 2021.11.9

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@�@ �@���邮����G�߂� �@���邮����G�߂�

�`���������B���̂Ƃ���70�B���ꂩ��܂��܂�������B

�@�I���`�@�E�B�X�L�[�ŏa���Ă����������B �@�I���`�@�E�B�X�L�[�ŏa���Ă����������B

�v��������Ă���ԁi1800cc�j�Ǝ��̌y�����Ԃ�葱���������B���ꂩ��͓�l�ň�䂾�B

�V�����Ԃ��葱�����ς܂����B�[�Ԃ�12���B

�r�I��200�{�`���[���b�v300�{���̑���A�����B���ꂩ�琔�������邩������Ȃ��B

�g�t���ɍs�����B�������܂��g�t���̗\��B

�ȂǁA�H�͂ƂĂ��Z�����B�p�\�R���Ɍ������]�T���Ȃ��̂ł��B

�@�@�@���R�̕�炵624 2021.11.5

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

��A�܂ł���2�T��

��A�܂ł���2�T��

�X���W���Ɏ�܂������r�I�������̌�ǂ��Ȃ������BBefore��After�����̎ʐ^�B

���������Ă����g���[����A������c�p�̃|�b�g�ɐA���ւ���50���ɂȂ�B�{�i�I�ȓ~������O�ɒ�A���Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���ɒ��̋C����3���ɉ����邱�Ƃ�����̂ŁA���͓��ɓ��ĂďT�Ɉ��t�̔엿��^���A��Ԃ͊ȈՉ����ɓ����----������P��50���������B

��A��11��10���܂łɍς܂��\�肾�B�~�̊Ԃɂ͒n�㕔�قƂ�ǐ������Ȃ��A�Ƃ������������ŏk���܂��Ă��܂����A�n�ʂ̉��ł͊ۂ��傫�ȍ������{�[��������Ă��āA�t�ɂȂ�̂�҂��Ă���

�@�g���[�Ɏ�܂�����ƁA�����^�яo���ĕ֗��B �@�g���[�Ɏ�܂�����ƁA�����^�яo���ĕ֗��B

�@�@�@

���R�̕�炵623 2021.10.29

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�@ �悤�₭�R�̓V�ӂɗ����@

�悤�₭�R�̓V�ӂɗ����@

��5��45���N���B�Ǝ����ς܂��Ē�ɏo��̂��W�����B�ẲԂ��đ͔�u����ɉ^�сA�������A�Ԓd�ɐΊD����������Œ��a���A�P�T�Ԓu���Ă���u�����͔삽������{�{�������{���y�����{�L�@�����엿�����v�������čk���B�ߑO�̕��A�ߌ�̕��ƖZ�����B�܂��炢�Ă���ẲԂ�ɂ��݂Ȃ��甲���A��ĂĂ���ԕc�̐��������Ȃ����A�̎�����T��B

����ȍ�Ƃ����[�[�[�Ƒ����Ă��Ă悤�₭�H��Ƃ̎R�̃e�b�y���ɓo���Ă����悤�ȋC�������B�����͏H����B�ق��Ƃ���B��Ƃ̓W�J��������Ƃ��C�������o�Ă����悤���B

��������́A�ΊD���������Ԓd�ɑ͔삻�̑�������B��������Ȃ���������Ȃ��B�ЂƂ����蒲�B���Ă��邩�B

�������܂��������c�i�r�I���A�f���t�B�j���[���A�l���t�B���A���X���i�O�T�Ȃǁj��`���[���b�v�̐A�����݂��҂��Ă���B����A�����̍�Ƃƍl���悤�B

��Ƃ����Ă���ƒ���s�Ŗڂ̑O������J���X������B�����̃��c�B��@�ɗ����炵���B���Ԃ��Ăъĉ����ɂ��ނ낵�đ��������B�J���X�����͂���ׂ�Ȃ���㉺�ɂ͂˂�̂ŁA�ĊO�傫�ȉ����������Ă���B�K�r�`���E���W�܂��Ė���߂��A�q���h�����P�O�H�قLj�{�̖ɏW�����Ă�����܂��₩�܂������������Ă���B�����W�܂�ƃI�o�T��������悤���B

�Ƃ����킯�ŁA�{�i�I�ȍg�t���̑O�ɍς܂��ׂ����q���v�H�̓�����10���������I���ɋ߂Â����B�I���͂Ƃ����ɍς܂����̂ŁA���Ƃ͍��݂̌������B

�H�ӂ̃����^���@�}���V�O�T�̉t�ʁB�т̒��łۂ��`���Ƃ����������邢�B

���R�̕�炵622

2021.10.24

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�u���邳���I�v�Ƌ��Ȃ��������-------�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐�������

�u���邳���I�v�Ƌ��Ȃ��������-------�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐�������

�ߐ{�삪�������ق̐䒲���@�Ȃ͂����T�[�`�@

http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html

���T�[�`�̒������ԁF�ߘa3�i2021�j�N5��1���i�y�j�`10��15���i���j

�����������ɎQ�����n�߂��̂͒x��č��N��7���W���������B

�c�O����5���ƂU���̋L�^�͎���Ă��Ȃ��B

10��15���Œ������I������̂ňȉ��܂Ƃ߂Ă��������B

�Ȃ��A�����͎��̒�ł̌��ʂł����āA�����܂ł���ŕ������^�C�~���O���L�^�������́B���l�̑̌��ł����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�i ����̏ꏊ�͓ߐ{�A�R�̓쐼�A�W��425���̎G�ؗт̒��B�j�@�@�@�@

�������A�O���ŕ������ꍇ�͂��̎|�L�ڂ��Ă���B

| �@�� |

�����i�����j |

�I���i�I���j |

�@�@���l |

| �@�J�b�R�E |

�@7��14�� |

�@7��17�� |

�k�k���̍�������ѓn��̂�7/14�C7/16�A7/17��3�����B�����̔N�̃J�b�R�E�̏����͂T���A�x�������炢�����A��L�̂悤�ɒ������ӎ����n�߂��̂�7���Ȃ̂ŁA���N�͒��������˂��̂�������Ȃ��B���邢�͌̐������Ȃ������̂��H�@

�@ |

| �@�z�g�g�M�X |

�@7��15�� |

�@8��16�� |

7/15�A7/18�A7/20�A7/28�@7/30�A7/31�A8/6�@���ꂼ��1�H�����������B���������Ԃɔ�щ�邱�Ƃ����������B

�@ |

�@

| �@�� |

�����i�����j |

�I���i�I���j |

�@�@���l |

| �@

�@�q�O���V |

�@

�@7��8�� |

�@

�@8��23�� |

����Â��A���邳�������Ƃ��Ė��悤���B������������n�߂��̂ɂ͋������B���������ȋ��������鐺���B

���Ƃ��@7/8�@���q�O���V���i3��������30���ԁj

�@�@�@�@�@8/11�@�q�O���V�����i4��35������20���ԁj�B

�[���͂���Â��ɂȂ�ƁA���n�߂�悤���B���������Đ��V�̗[��6���ɖ��A�܂�̓���4���ɖ��Ƃ������ۂ��N�����B

�Ő�����7������1�T�ԁB�W�c�Ŗ��A���̏W�c�������������ė֏����Ă���悤�ɕ��������B�����t���[�Y��7�b�Ƃ���������茳�C�Ȍ̂̏W�܂�̂悤�������B

�Ƃ��낪8/12����͗�N�ɂȂ��������ŁA�����Ɨ[���̖������������Ă��Ȃ��B�I��8/23�B���̂���͗������P�T�Ԃ������B

�@ |

�@

�@�c�N�c�N�z�E�V |

�@

�@7��25�� |

�@

10��4�� |

������7/25�B�Ȍ�8�������ς��́A��L�̗������P�T�Ԃ�����������[���܂Ŗ�������B������Ώ����قǏW�c�Ō��C�ɖ������B��Ԃ̌��C���́B

10��11���@�ߐ{�삪�������Ńc�N�c�N�z�E�V�̐����R�x�������B

�@ |

�@

�@�j�C�j�C�[�~ |

�@

�@7��15���@ |

�@

�@9��13���@ |

�~�J�̍Œ���7/15�����B�W�c�Ő������Ă���悤�ŁA�W�����{�܂Ō��C�����ς��ɖ��B�����������͒n���ŁA���Ƀc�N�c�N�z�E�V�̐��ɂ����������悤�������B

���̌�������P�T�Ԃ��͂��݁A�I����9/13�܂ŋC���̍����Ȃ����ߌ�Ȃǂɖ����Ƃ��������B

�@ |

�@�~���~���[�~ |

�@8��11�� |

�@8��31�� |

��ł̏�����8/11�B�Ȍ�8/31�܂Ŗ������A���̓��̓V��ɂ���Ė��̐����ω�����B������������D���Ȃ悤���B���������̐��͏��Ȃ��B����G�ň͂܂�Ă��āA�D�݂ɍ���Ȃ��̂��H

�T2�x�s���߂��̓��̉w�u�����̐X����v�ł�7�����{����8�����{�܂ő升�����Ă����B�J���ē������肪�ǂ��A���̂����h�C�c���뉀���Ȃ̂Ŏ��t�̏o��J�G�f�ނ������A�����Ă��邩�炩�B�n�ʂɂ̓Z�~�������o���������������ɂ݂���B

7��27���@�����}���ف@����ɖ��Ă����B��������͂�J���ē������肪�ǂ��B�������J�G�f�ނ̎��͏��Ȃ��̂����B

��L�̓�̏ꏊ�ł́A�X���ɓ���ƃp�^���Ɩ������~�܂����B���鎞���ɏW�����Ēn�ʂ��甇���o�āA�ɐB��ڎw�����炵���B----�Ȃɂ��낻�̌̐��̑�������o�����������̂ł͂Ȃ����B

�@ |

| �@�A�u���[�~ |

�@7��30�� |

�@8��26�� |

����ĉĂ炵���V�C�̒��Ԃɖ����Ƃ������A�������P�̂Ŗ��Ă����B

�������J�͗l�̓��������āA���̉Ăɕ�������10��ɓ͂��Ȃ��B

�@ |

| �@�`�b�`�[�~ |

�@9��24���H |

�@ |

YouTube�Ŗ�����T���ĕ����Ă݂����A��ł̐����`�b�`�[�~�̐��Ȃ̂��ǂ����A�m�M�����ĂȂ�

�@ |

�q�O���V��

����------���̂ɉ��x�A�Ɠx���傫���e������炵���B�ߐ{�ł�7������8���ɖ��A��n�ł�8������9���ɂ����Ė��B�ԂƂ�ڂ��H�ɂȂ�ƎR���牺��Ă���悤�ɁA�q�O���V�͕W���Ȃǂ�

���R��I��Ő�������̂�������Ȃ��B �q�O���V��

����------���̂ɉ��x�A�Ɠx���傫���e������炵���B�ߐ{�ł�7������8���ɖ��A��n�ł�8������9���ɂ����Ė��B�ԂƂ�ڂ��H�ɂȂ�ƎR���牺��Ă���悤�ɁA�q�O���V�͕W���Ȃǂ�

���R��I��Ő�������̂�������Ȃ��B

�u��͂V�N�Ԓn���ɐ������A�H�����Ēn��ɏo��ƂV���Ԑ�����B�v �u��͂V�N�Ԓn���ɐ������A�H�����Ēn��ɏo��ƂV���Ԑ�����B�v

���ꂪ������Ƃ���Ă������A�@���ۂ͏������������Œ��Ђƌ��߂��̎��������ƒm�����B�V�N�ȋ������B

�l�Ԃ��͂��ߊO�G��ߐH�҂��������߁A�����Ԑ�����̂̓Z�~�ɂƂ��ē�����A���܂��܂ȉ^�Ɍb�܂��ƒ������ł���炵���B

�v���t���Ē����ɎQ���������̉ẮA������グ���܂����Ă������B �v���t���Ē����ɎQ���������̉ẮA������グ���܂����Ă������B

�V�����C�Â������������Ƃ��A�P���Ɋ������B

�ǂ�ł����������F����B��ɐ��܂��Ƃ�����ǂ̐��I�т܂����B�@���̓c�N�c�N�z�E�V

���ȁB �ǂ�ł����������F����B��ɐ��܂��Ƃ�����ǂ̐��I�т܂����B�@���̓c�N�c�N�z�E�V

���ȁB

�����̃����t���[�Y�̏I��̉������������Ə����Ă����̂��u����ꂽ�v�悤�ɕ������Ėʔ�������B�������C�Ő���t�V�q���̂�����v���o������B

�Ȃɂ������Y�����y�����B�՚��q�̂悤���B

�@���̓u���[�x���[�A�E�̓I�I�f�}���@��̖��g�t���Ă����B �@���̓u���[�x���[�A�E�̓I�I�f�}���@��̖��g�t���Ă����B

�@

���R�̕�炵621

2021.10.17

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�Ԓd�̐������v���[���g

�Ԓd�̐������v���[���g

�u�����͌����L�O�����ˁv�u�͂͂������B�Y��Ă����v�u�����v���[���g���Ȃ��Ȃ��A�����ˁv�u���₢��v

���N�͂����ƖY��Ă����������A���_���₯�Ɍ����ȕ��������������������B

���X�g�����ŐH���H�@�Â��Ȃ��o�������Ȃ������܂���10�L���ȏ゠��B�A�肪�R���C�B

������ꂽ�������v���[���g------�_�C�������h�ł��v��Ȃ���B

�u���̍�������������A�����̉Ԓd�̉Ԃ̐����������Ȃ̂Ɂv�Ƃ��ڂ��Ă������t���ǂ����o���Ă����炵���B

���N���O�ɐ�|�������̖̍������������܂�łɎc���Ă���Ԓd�������č����Ă����B

���_�A�^����̂悤�ɔ����������Ă��̉Ԓd�ɍ��肱�݁A�X�R�b�v�Ŏ��͂̓y�������A�o�[���ō����ق�����o���\�ʂɌ��ꂽ���i���a10�Z���`�j����Ă����B���݂���

�ɂȂ�B

�܂�A���́u���@��v���v���[���g�ɂȂ�炵���B�����������Ċi�����邱��3���ԁA�悤�₭���������@��o�����Ƃɐ��������B

�ߋ����v�킸�i�ق�����o���Ɖ��₩��o�Ă���j�������l�����A�����V���[���ȁu���܁v���Ă�������B

|

��O�̓}���[�S�[���h

�s���N�̓I�L�U���X�E�{�[�E�B�i�n�i�J�^�o�~�j

���̓������|�W���[��

�ق�̂莇�F�̓N���}�`�X�i�����j

���H���ʂ�G�߂̉Ԃ����B |

10��9���A���Ԓ�����Ђ̃u�����h�����������i�����s�`��j�����������u�s���{�����͓x�����L���O�v�̌��ʂ����\����A�Ȗ،��͍�N�̍ʼn��ʂ���41�ʂɖ��i�H�����B

��N��10��14���A����͌����ɂƂ��ċ����ׂ��o�������N�����B��L�̒����Łu�ʼn��ʂ͓Ȗ،��v���Ɣ��\���ꂽ�̂�����I

�V�����̂������B

����܂ł͈�錧���A��7�N�Ԃ��ʼn��ʂ������̂ŁA�u�[�r�[�Ƃ������ʂ�ʔ�����]�T���������̂�������Ȃ��B

�����������͂Ȃ炶�ƌ��m�����A���\��Ɍ��̃u�����h������������K��Ē��k���B

�u84�̒������ڂ̈�ł���u���͓x�v���u�����I�ȕ]���Ƃ̌���������Ă���v�Ǝw�E���A�u�ό��ӗ~�x�v��u���Z�ӗ~�x�v�Ȃǂ��������������I�ȕ]�����ڂ�݂���悤���߁A�������@�ɂ��Ă��A��600�l�������Ґ��𑝂₷���Ƃ�v�]�����B�v

��ӂ���̏o���́A�ʼn��ʂ��t��Ɏ�邱�Ƃ���n�܂����B���͐V�������͔��M�v���W�F�N�g�u47�i�����j����n�܂�Ȗ،��v�\���A�C�x���g���������A�Ƃ����a����C�`�S�́u�Ƃ����Ƃ߁v���g�p�����V���i���J�����A�����{�A�Ƃ�킯�����ł̒m���x�̒Ⴓ�ɍL���v�����[�V�����ɑł��ďo���B���ʂ�41��

���B����Ŗ������ׂ����H

���������v�̐����ȂǁA�������ɂ���Ă͂ǂ��ɂł��Ȃ�B�҂̔N��A�n��Ȃ̂̂�����肪���邩������Ȃ��B�����600�l�Ƃ������Ȃ����ŌX����_�����邾�낤���B |

|

���R�̕�炵620 2021.10.11

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�܂����ɏo�����@

�܂����ɏo�����@

�u�L�ɖؓV���v�Œm����}�^�^�r�B���˂ĉʎ����ЂƖڌ������Ɗ���Ă����犐�����I�@�v����������̂��I

�A���Ɋւ��ĐV�����������ڂ̑O�Ɍ����ƁA��������邭�Ȃ�B

|

�@ |

�т̒��ɂԂ��Ԃ��B���܂��ܖK�ꂽ�����̎R�̉��̏����ȋn�ł��ٓ���H�ׂĂ�����A���̏�ɂԂ��Ԃ��B����͂��ٓ��ǂ���ł͂Ȃ��B

���߂�ὂ߂A����������݂Ďʐ^���B��A�S�̂̎p���݂Ă͋L�^�Ɏc���A�Ō�͔�яオ���Ė�����������悤�₭������ɓ��ꂽ�B�ς�����`���B�ג����Đ���ۂ�����Ă���B�傫���͒����Q�Z���`���a1.5�Z���`�B |

�V�����m����������ƒP���Ɋ������B

�}�^�^�r�͉Ԋ��ɉԂ���芪���t�������ς��B����͎}��҂��Ăъ��킾�낤�ƌ����Ă���B����ȏ�͂悭������Ȃ��B�B

�H�̏I��ɂ͌��̐F�ɖ߂�炵�����A�����ɗ��t�̋G�߂����邾�낤�ɁB

�@ |

|

�L�C�E�B�̌���ɋ߂��̂ŁA�ʎ��������Ă݂����̔z�u�����̂܂܃L�C�E�B�������B

�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̎�����܂�ꖂ��Ă݂���u�h���v�B���̓��h�q�̐h���Ɠ����������B

�ߐH�҂ւ̖ڂ���܂����A�g�ɕt�����m�b�Ȃ̂��B

���̂܂n���ƊÂ��Ȃ�悤���B�����ɒЂ���ƃ}�^�^�r�����ł���B

�@ |

�悭�����A���ɃT���i�V������B��������}�^�^�r�Ɠ����}�^�^�r�ȃ}�^�^�r�������A

�}�^�^�r�ƈႢ�ʎ��̌`���L�C�E�B�ɂ�������ȕU�^���B�k�C���ł͂��̃T���i�V���u�R�N���v�ƌĂ�ł���B

�����ł��I�@���̃h���J���̉̂ɂ���A�i�h���J����DREAMS COME TRUE�j

��@���ꂽ�炢���ˁ@�R�֍s�������̓��j��---�ꏏ�ɍs������@������̎��܂��̂��Ă�--��@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쎍�F�g�c���a�@��ȁF�g�c���a�@�ҋȁF�������l

���̋Ȃɏo�Ă���u�R�N���̎��v���āA�u�T���i�V�v�̂��ƁB����̃L�B�E�B�B�L�[�E�B���y���ɏ��������ł���Ȃ���A�\���ɏn���A�܂��ɂ��̖��̓L�[�E�B���̂��́I

����ɂ͂��܂������ɏo�����Ă��Ȃ��B�n�������ɂ́A�Y���̂��X�ɏo�Ă������Ƃ����������B

�������B----�h���J���̂��̉̂��]�����s�[�g���n�߂��B �]���Ɏ����]���ŁA����ɉ���肪���������Ȃ��Ă���B

���āA�}�^�^�r�ɖ߂낤�B

���܂𗚂������l�������̃}�^�^�r�������ĐH�ׁA���C�ɂȂ��āu�܂���������v�B�������̖{�ɏ����Ă���B�m���ɓ�����ێ悵�Č��C�����߂����Ƃ͂��肻�����B

�܂����ɏo�����������Ă��邾�낤���B

�s����̂��m�点������A���s�̃��N�`���ڎ�͏����ɐi��ł���Ƃ̂��ƁB �s����̂��m�点������A���s�̃��N�`���ڎ�͏����ɐi��ł���Ƃ̂��ƁB

9��30�����݁A�P��ڐڎ튮��83.3���A2��ڐڎ튮��60.8���B

�����̖ڕW�������u�X������12�Έȏ�̐ڎ��]�҂̂W�����ڎ튮�����A�U�����Q��ڂ̐ڎ���I����v��B�����邱�Ƃ��ł��܂����B

���̐����͌����̎s�ł͍ł������Ȃ��Ă��܂�---�Ƃ܂��ƂɊ�����m�点�������B

��ÊW�҂�s���̒S���҂̊F����̂��w�͂̐��ʂ��\�ꂽ�̂��낤�B�H�̗z�����Ƃ���܂Ԃ������������B

���R�̕�炵619

2021.10.6

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�@ ���Ƌ��ɋx�ށ@

���Ƌ��ɋx�ށ@

10��1���A�锼����䕗�P���̉J�B��̙��肪8�������I��A�����͐g�̂��x�߂�����B

����3�T�ԂƂ������̐S�g�Ƃ��ɔ�J���Ă��܂��ē��������Ă����̂��A�悤�₭�l�Ԃɖ߂���Ƃɂ������B

�s�̃V���o�[�l�ރZ���^�[�Ɉ˗����Ă�����̙���̍�Ɠ��́A�{��10�����{�ɗ\�肵�Ă������Ђƌ����L�тĂ��܂����B�Z���^�[�ɓo�^���Ă��郁���o�[������Ō���A�X�ɉJ�̑������Ăɗ\�肪�������炵���B���t���͏H�̏I��̙���ł����v�����A��̃��u�c�o�L��C���O���b�V���E�z�[���[�͒x���ɐn��������ƌ͂ꂪ����S�z������B

�c�ɂ̐����́u�����w�́v�B

�����ŏo���镔����O�����Ă��A�v���ɂ��肢���陒��̗ʂ����Ȃ����Ĕ�p��ߖ悤�ƍl���Ă����B�Ƃ��낪�����̒m�点�Ɍ˘f��----�����������֑��_�̂ЂƐ��������āu���N�͎��������ł��ׂĂ�낤��v�ƁB

���ߑ������Ă݂Ă��n�܂�Ȃ��B�Ȍ�ē����H���̐����n�߂������A�A���������Ɗi�����Ă����B

�悤�₭8�������I������Ƃ���ɑ䕗�P���̒m�点������A�}���ŃN���[���Z���^�[�ւ̎������݂������˗������Ƃ���A�s�b�^���̃^�C�~���O�Ŕ������ł����B

�{����3�T�Ԃ��I������B�߁X�̒ɂ݂�������̖̂������ɐZ��J�̓��B���Ă��ꂩ��H�̗\��𗧂Ă悤�B

�����ǁA�v���̎d���͌��Ă��Ĕ������B��l�̑����s�b�^���d�Ȃ��āA���t�ɏo���Ȃ��Ă��d�����i��ł����B

���ԂɏH�̎�����Ă���B�O�t�A�P�r�������J���āB�쒹�Ƌ������B�ʐ^���B�������Ƃ̓��W���Ƀv���[���g����B��O�̊ۂ��̂́A���u�c�o�L�̎��B���ꂩ��֖����̂��炵���B���L�c�o�L�̗t�́A��̏d�݂ɑς�����悤�ɁA�����Ƃ���Ȃ肵�ď_�炩���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���R�̕�炵619 2021.10.1

�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

��Z���̒�����--��肠�����摜��\��t��---�����͌��

�i���ǖZ�������Č���̐����͂ł��Ȃ������j

��Z���̒�����--��肠�����摜��\��t��---�����͌��

�i���ǖZ�������Č���̐����͂ł��Ȃ������j

�@�@ �@ �@

�r�I���@���x���_�[�E�s�R�e�B�@�@�@�A���ւ��Ăƕc���������B�{�t���o�Ă����̂Ń|�b�g�グ�B���藦90���B

�����̃s���N�A���F�̃v�������ɍ��킹��Ƃ��̐F�̑I���͓��R�̂��ƁB�������|�b�g�A���傫���|�b�g�Ə��Ƀ|�b�g�グ���A11�����{�ɂ͒�A����B�~�̊ԂɊ��͑傫���Ȃ�Ȃ����A�n�ʂ̂Ȃ��ł͍������葱���đ傫�ȃ{�[����ɂȂ�B

�j�̖̉��t���n�܂����B�J�c���ȃJ�c�����@�ۂ��ėc���ȗt���B���t�������ė����t���U��~���ƁA�J�������̂悤�ȊÂ����肪����B�@�@�ڂ������Ƃ́@http://kemanso.sakura.ne.jp/katura.htm�@

�߂��̓��̉w�ɗאڂ��āA�����̌��M�؎����̕ʓ@���ۑ�����Ă���B�L��ɍ炭�̂́A���ԃR�X���X����R�X���X�B

���R�̕�炵618 2021.9.26

�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�@

�Ђ����������̂͏H�̓��̊y���݂̂��߁@--- �d����������Ă���V�ڂ�

�Ђ����������̂͏H�̓��̊y���݂̂��߁@--- �d����������Ă���V�ڂ�

|

�`�Ӗ��̎����n���Ă����̂ŁA���n���O�ʂ��Ɗ��������Ă���B��͐A�������܂ނ̂ł������܂ɂ͓��Ă��Ȃ��B

���̂��ƗⓀ�ɂŕۑ����A�C�����������Ɂu�o�`���������̍��z�i������̑O�̂ق���������������ǁv�j�ƈꏏ�ɂ��Ēώςɂ���B�I���K�R���b�_���܂ނ̂ł����Ƒ̂ɂ������낤��

�l���Ė��N���d�����A�n���ɍ���قǔ��肷��̂ŊԈ������Ƃ������B

��Âł́u���イ�˂�v�ƌĂ�u�H�ׂ�Ə\�N�������ł���v�Ƃ������ꂪ����炵���B

���̒n�։��o���ĐH�ׂ邶�イ�˂�݂̔����������ƁI

���������H�ɂȂ邾�낤���B

�@ |

|

�Ԃ�Ԃ炵�Ă���̂́A�ʎ����ɂ���i�c�n�[�̍������B���N��̓͂������Ɏ����Ȃ�悤�ə��肵�Ă��Ă��āA���N�����܂��������B

���n�̓K���͂��Ȃ̂��A��������B�n���ė�����A�쒹�ɐH�ׂ���A�͂��C����---�����̊Ԃ�D���Ď��n����B

�����͏Ē��ɒЂ��邯�ǁA���N�͕������ăE�B�X�L�[�ɒЂ��Ă݂悤���Ǝv�Ē��B

�i���͈�؈��܂Ȃ��̂ł��j

�i�����������Ƃ�����̂��D���Ȃ����j |

|

���̌i�F���q���̂���̎����Ɍ����Ă�肽���B���̍��͂����т����������������----�B

�ׂ̋��E�ɂ��Ԃ����Ă���G�S�m�L�ɁA���̊Ԃɂ��~�c�o�A�P�r������t���ėh��Ă���B

���W���̌Q�ꂪ����Ă��ď�����������ׂĖ������߂��A���₩�ɐH�ׂĂ���B

�킪�܂܂ȃq���h���́A��H�Ŕ��ł��Ă�����������ق������Ă���B

�����������ŐH�ׂĂ���̂�����̂́A�������ĐS���ӂ��肷��������B |

|

�悤�₭�O���̈�܂ōςB10��1�T�ɂ͎s�̃V���o�[�l�ރZ���^�[�ɒ�̙�������肢���Ă���̂ŁA����܂łɎ��������łł��镔����Еt���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�S���ۓ����Ƃ������@�����邪�A�����͐ߖ�̂݁B

�m�R�M���Ŏ}�t���A���������甲���A��֎ԂŏW�߂Ė和�̂Ƃ���܂ʼn^�ѐςݏグ��B

������l�ł�����T�Ԃ������Ă���B���݂̌ċz�ŁA�ƌ��������Ƃ��낾���A�ǂ�����u�����̕������������Ă���v�ƍl���Ă���炵���B���Ȗ����ɂł��Z��Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��d���̗ʂȂ̂��B |

�@9��17�����݁A���s�̃R���i�����҂̐��͂̂�377�l�A

��300�l�ɂЂƂ肪�����������ƂɂȂ�B �@9��17�����݁A���s�̃R���i�����҂̐��͂̂�377�l�A

��300�l�ɂЂƂ肪�����������ƂɂȂ�B

�Ƃ��Ƃ���������ɂ��Ď��E�����l�̃j���[�X���������Ă����B�g�̓I�ȋꂵ�݂���ł͂Ȃ��炵���B�Â����K�̎c��y�n�́A�n��̓������͂ɑς�����Ȃ������̂�������Ȃ��B�X�ɂ���@���c�̂̍����ʒu�ɂ���l�������炵���A

����Ȓc�̂����炱���̎��͂���̎����𗁂ю�����ӂ߂Ă��܂����̂��B

�s��HP�ɂ́u�R���i�����͂��̐l�̐ӔC�ł͂���܂���B���͂��ӂ߂Ȃ��悤�Ɂv�Ƃ����f�����Ȃ��ꂽ�����������āA���l�����

�A����͕s�K�ȏo����������������̂悤���B

���ǂ������邽�߂̏@���Ȃ̂�

�M�҂̃X�g���X�̖���ɂȂ����̂��A�S���I�ɕ��S�������̂��B��l�ŔY�ݎ���I�l�̐S������z������ƁA�l�Ԃ̐S�̐U�蕝�̑傫���ɋ����A���Ɍ������Ă��܂������_�̈��ꂳ�ɍ������邵���Ȃ��B

�@�@�@�@�@���R�̕�炵617

2021.9.19

�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

��R�̃q�}�������ǂ��������ƌ�����

��R�̃q�}�������ǂ��������ƌ�����

|

�Ђ�����E���i����͂����j�����B�������ă^�[�v�ɍL���Ċ���������B

�q���̂�����n�������������ɍL���Ċ��������̂��v���o���B���������B

����͓V�C�Ƒ��k�Ȃ̂ł����������炪�ł��Ȃ��B

�A�X�t�@���g�ɏƂ�t���鑾�z�M�𗘗p���čL����̂���ԁB |

|

��O�Ƃ��Ċۂ̂܂܊����Ă݂��B���O�̌���łԂ�Ԃ炵�Ă���̂�����B

���̂����ڂ��Ƃ��V�W���E�J�����A���ڂ��݂ɂ���Ă���B

������ǂ����ȁB

�����͉ē����Ԃ��Ă����B10�����{�ɗ\�肵�Ă���v���̒�̙���̑O�ɁA�o���邾�����������ł�낤�ƁA�������l�ő啱���B

�v�����Đ�A���肷��B���܂��܁B

�N����炵������A�����w�͂�ӂ�Ȃ��B

�C�͂��I�@�ƌە�����A��������ꂽ�B�����B

�ł��d���͎n�܂�������B

��D���ȃr�[�c�̒��́A����Ȃɂ��邮��B |

���R�̕�炵616 2021.9.13

�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�r�I���̎�܂��@

�r�I���̎�܂��@

6���A�͂�鋞�s����r�I���̎킪�͂����B��͔��藦��90-95���Ɨ\�����Ă��Ē������Ă��������ǁA���N�O�����܂̒l�i�͕ς��Ȃ����A�����Ă����̐��������Ə��Ȃ��Ȃ����B��������2�{���炢�Ɏ����l�オ�肵���Ǝv���B

�x���Ŕj���邽�߂ɂ��̉āA��܂͗①�ɂ̈�ԉ��x�̍������ɂ��܂��Ă������B

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�r�I���@���x���_�[�E�s�R�e�B�@ �@�r�I���@���x���_�[�E�s�R�e�B�@

���N��܂��̓���9��1���̌ߌ�ƌ��߂Ă���B��N�ɉ�����������ƂȂ̂ŁA�ْ�����B

9��4���A�d���3���B�����Ȏ킪�����z���Ėc��݁A�������Ă���B�{�t���o��܂ŏ����ɐ������A���̌�̈ڐA���e�ՂȂ悤�ɕ��U����������ł��A���ʂ����ł��Ȃ������悤���B�����ۂɍ��������t�����킪�A�������������đ��z��������悤�Ƃ��Ă���̂Łi���̌������j�݂��ɗ��ꂽ�ꏊ�ɍ���L����悤

�A�ܗk�}�œy���������A�����ƈړ����Ă��B

�悵�悵�A�����q�������B

�X���U���@�o�t���o�Ă����B�k�����ē��ȕc�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���̎��_�œ��ɓ��ĂȂ��Ƃ����Ȃ��B�܂������������Ă��Ȃ�������邪�A�����͎v���邱�Ƃɂ��悤�B���C�����^���Ă���A���̂������肵�Ă���̂͊m���Ȃ̂�����B

�i�Ȃ��A�����ɍ�������̂��H����͔ɐB���炵���B���X�Ɏ��͂̊������Ȃ��琶���̑��x�����Ă���B���炩�̊��̕ω��ɑΉ����邽�߂ɁB

�R�[�q�[�����u���[�x���[�����̍����̂����Ă���B

��̖̃h���O���ȂǁA����̎����͂T������P�O���܂ł̔��N�ԁB�����c���킾�B�j

���������C��������������A�D��������̂�Y�ꂸ�l���t�B���̎��d�����B

�@�H�i�g���[���d�˂āB�����^�ъȒP�B �@�H�i�g���[���d�˂āB�����^�ъȒP�B

�g�߂ȐA�������Ă��āA�u����͏��߂Č����I�v�Ƃ�����тɂ�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B �g�߂ȐA�������Ă��āA�u����͏��߂Č����I�v�Ƃ�����тɂ�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����B

�v���Ԃ�ɏo����������̐A���u�R�P�I�g�M���E�ے�v

�B

�@�@�@�@�@�I�g�M���\�E�ȃI�g�M���\�E���@�w�̍���20�Z���`�قǁB�{���̃I�g�M���\�E�ɂ悭���Ă���B

�@�@�@�@ �R�P�I�g�M�� �@�Ԍa1�Z���`

�R�P�I�g�M�� �@�Ԍa1�Z���`

�@�q�}�����̉Ԏ�@245�� �@�q�}�����̉Ԏ�@245��

���ꂩ�����O���i�E�����āj���������A�~�̊Ԃ̖쒹�̉a�ɂ���B

���������ƊȒP�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�Ȃ�̂Ȃ�́B�����ƍ����Ă���J�����̂��́B�������́A���ɃV�W���E�J�������̊�Ԋ���v�������ׂȂ��ƁA�Ƃ��Ă�����Ă����Ȃ��d���B�܁A�����ł͂Ȃ����ǁB ���ꂩ�����O���i�E�����āj���������A�~�̊Ԃ̖쒹�̉a�ɂ���B

���������ƊȒP�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�Ȃ�̂Ȃ�́B�����ƍ����Ă���J�����̂��́B�������́A���ɃV�W���E�J�������̊�Ԋ���v�������ׂȂ��ƁA�Ƃ��Ă�����Ă����Ȃ��d���B�܁A�����ł͂Ȃ����ǁB

���R�̕�炵615

2021.9.8

�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�p���p���@�@�@��ԍD���ȗь�̘b

�p���p���@�@�@��ԍD���ȗь�̘b

�҂��ɑ҂����u���ь�v�����̉w�ɏo�Ă����B�Ԃ��Ă��B������ƁA����ȏ�Ȃ��قǂ̗ь�̊�����Ă���B�o���̂͂��̎�����2�T�ԂقǂȂ̂Łu�����炷�����ܔ����v�B�o��������̂��ь�B

�j���[�W�[�����h�쓌���֗����ă}�E���g�N�b�N�s���̃c�A�[�ɎQ���������Ƃ�����B�h���C�o�[����̐Ȃ̑��ۂɏ��Ԃ�̗ь炪�����ƕ���ł��āu�����R�ɂǂ����v�Ə����Ă������B�������ь�D���̎��́A���R�ɂ���Ɍ��܂��Ă������ǁB

�ߐ{�ɗ��Ă��̂��ь�ɏo��������A���̎��̃j���[�W�[�����h�̃o�X�ɕ���ł����ь�ɂ�������A�Ƌ��������A���R�������B���ь�̓j���[�W�[�����h�́u�K����v�ƁA���{�́u�����ˁv�����G�����č�o���ꂽ�i�킾����

�̂�����B

�����߂ʼnʔ�̐Ԃ݂������A�������u�����ˁv�̌��������Ă���B�u�K���v����͂�Ԃ��ʔ�������Ă���悤���B

�ʓ��͌ł߁A�Ö��Ǝ_�������a���Ď��ꂪ�����B

�p���p���B��������Ċ��������𗧂Ă�J�̒��B

�ً}���Ԑ錾�Ŏn�܂���2021�N�̉Ă��I���ɋ߂Â����B���̐��������̌�������8�������o�����Ƃ͂ƂĂ��M�����Ȃ��B�u���Ԃɂ��v����B����8�����͂܂�Ŏ��̒��ɑ��݂��Ȃ������悤�ɁA�����炢�����ȋ�C�̂悤�ɗ��ꋎ���Ă��܂����B���̏H

�̎��Ԃ͂ǂ̂悤�ȐF�����Ă��邾�낤���B

���������ƂɁA100�N�O�̃X�y�C�����ז����̎��ɂ��A�u�}�X�N��t����v�͋����ł͂Ȃ��āA���݂Ɠ������u���l�v�ɂƂǂ܂��Ă����炵���B���݂̂����͗v������A���l�����߂���-----�����Ȃ�̎���I�Ȕ��f�ɍs�����܂�����Ă���B���Ԃ̖ڂ⋤���̂���̓������͂ɂ���ē��X�U�镑���Ă���悤���B����͂������{���L�̕����ƍl���邵���Ȃ��B

�@

�@�ЂƂ�60�~

�@�ЂƂ�60�~

*�u���v�ƌ������O�͊�茧�����s��8���ɍs���邨�Ղ�u�������x��v�ɗR������炵���B�ː����ォ�琷���s�ߍx�e�n�ōs���Ă������܂��܂Ȍ`�Ԃ́u���x��v�������̂����݂́u�������x��v�B

�@

�@�@*�{�錧���w�́u�����J�v�Ɗւ肪���邩������Ȃ��B�j���̂Ȃ̂ł��̗ь�ɏd�˂Ă݂�B

�@�@�@�@------���̉ƍ��~�͖ڏo�x�����~�@�߂ƋT�Ƃ������V��

�@�@�@�@�@�@�@�@�V���E�K�C�i�@�n�@�@���f�^�C�@���f�^�C-------

|

|

|

�@�^�J�T�S�����E�����S�����Ԃ������B���̉Ԑ�32�I |

�@���h�Ɖ`�Ӗ����킳�킳�B������ǂ��g�������B |

���R�̕�炵614 2021.9.4

�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

�Z�~�Ɗs���̐�������

�Z�~�Ɗs���̐�������

�ߐ{�삪�������ق̐䒲���@�Ȃ͂����T�[�`�@

http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html

���̃��T�[�`�ɎQ�����n�߂��͍̂��N��7���W���������B������10��15���܂ő����̂ł��傤�ǒ������_��8�����܂ł̌��ʂ��L�^���Ă��������B�i�����͒�ł̌��ʁB�O���ŕ������ꍇ�͂��̎|�L�ڂ��Ă���B�j

�@ ���X�̋L�^�͂����ɁFhttp://kemanso.sakura.ne.jp/birds.htm

�@�@�i�폜���܂����B�j

�@�J�b�R�E�@�s�� �@�J�b�R�E�@�s��

�s���̐������̂́A7/14�C7/16�A7/17��3��B����ѓn���Ă������B�����̔N�̃J�b�R�E�̏����͂T���A�x�������炢�����A���N�͕����������悤���B���邢�͌̐������Ȃ������̂��H�I�X���ɐB�Ɠ꒣�葈���̂��߂ɖ��Ă���悤�����A����钹���ƒm���ĕ�����

�A�����܂������F�ɂ��v����B�Ñ�̌ď̂͌Ďq��(��Ԃ��ǂ�)�B

�z�g�g�M�X�E�m�C�E�s�@�A�E���� �z�g�g�M�X�E�m�C�E�s�@�A�E����

7/15�A7/18�A7/20�A7/28�@7/30�A7/31�A8/6�@���ꂼ��1�H�����������B�������������߂��g�̂̊��ɉH���傫��

�A��ѕ������X�����ĕs��p�Ɍ�����B

��ؑ��`���ŁA�������Z���z�g�g�M�X�ɕϐg�����Ƃ��������`�����v���o���B�Z�͌�����Ĕ�щ��u������A���Ƃ��Ɛ����v�B

.gif) �Z�~�ɂ��� �Z�~�ɂ���

1�j �q�O���V�@

�ߐ{�ɗ���܂ŁA�q�O���V�͉Ă̏I��̂W������X���ɂ����āA�[�����Â��Ȃ邱��A�₵�������������鐺�Ŗ����̂��Ǝv���Ă����B������

������ɗ��āA�[���͖ܘ_�����A�Ă̏��߂̑����A�܂����Â�����Ƀq�O���V�����̂ɋC�Â����B

�ǂ���炠�閾�邳�ɂȂ�Ɩ��n�߂�悤�ŁA���Ƃ��A

7/8�@�@���q�O���V���i3��������30���ԁj

8/11�@ �q�O���V�����i4��35������20���ԁj�B

7/8����8/30��52���Ԃ̋L�^������ƁA�����ɖ��n�߂鎞�����������ɂ���Ȃ���P���Ԓ��x�x���Ȃ��Ă���B���邢�͓��̏o�̎����ƊW����̂�������Ȃ��B�F�s�{�C�ۑ�̋L�^��T���Ă��A�C�ے��ł͓��̏o���̓���̎����\���Ă��Ȃ��悤���B�����Ƃ�������������ꏊ�̈ܓx�o�x����A���̏o���̓��肪�v�Z�ł���炵�����A�Z�����s�̃��^�V�A��̑��ށB

�[���͂���Â��ɂȂ�ƁA�����n�߂�悤���B���������Đ��V�̗[��6���ɖ��A�܂�̓���4���ɖ��Ƃ������ۂ��N�����B�Ő�����7������1�T�ԁB�W�c�Ŗ��A���̏W�c�������������ė֏����Ă���悤�������B�����t���[�Y��7�b�Ƃ���������茳�C�Ȍ̂̏W�܂�̂悤���B

8/12����͗�N�ɂȂ��������ŁA�����̃q�O���V�̐��͕������Ă��Ȃ��B�Ȍ�8/30�܂ŗ[�������͒x�������ɖ��������邪�A�̐������Ȃ��悤���B

�q�O���V�ɕt���Ă̎v���� �q�O���V�ɕt���Ă̎v����

���̂ɉ��x�A�Ɠx���傫���e������炵���B�ߐ{�ł�7������8���ɖ��A��n�ł�8������9���ɂ����Ė��B�ԂƂ�ڂ��H�ɂȂ�ƎR���牺��Ă���悤�ɁA�q�O���V�͕W���Ȃǂ̐����n�̏�Ԃ�I��Ő�������̂�������Ȃ��B

�@

2�j �c�N�c�N�z�E�V

������7/25�B�Ȍ�ꌎ��̍����܂ŁA������[���܂Ŗ�������B������Ώ����قǏW�c�Ō��C�ɖ������B��Ԃ̌��C���́B

3�j �j�C�j�C�[�~

������7/16�@�Ȍ㍡���܂Ŗ������������������Ă����B�W�c�ł���悤���B�����͒n���B���₩�ȃc�N�c�N�z�E�V��BGM�ɓO���Ă���悤�Ɏv����B

4�j �~���~���[�~�@

�߂��̓��̉w�≖���}���قł�7�����{���琷��ɖ��Ă���B�J���ē������肪�ǂ��A���Ɏ��t���z����J�G�f��~�W�̖������ꏊ���D�݂̂悤���B�ؓ��̉w�̒n�ʂ̓Z�~�������o���������������ɂ݂���B

��ł̏�����8/11�B�Ȍ㖈�������A���̓��̓V��ɂ���Ė��̐����ω�����B������������D���Ȃ悤���B

5�j �A�u���[�~

��ł̏�����7/30�B����ĉĂ炵���V�C�̒��Ԃɖ����Ƃ������B�J�͗l�̓��������č��N�͂��܂���Ȃ��B

���܂܂łɕ�������10��ɓ͂��Ȃ��B�P�̂Ŗ��B

�@�w���t�W�x�ɂ̓Z�~���r�̂�10��B

�@�@�E�Ђ��炵�̖��ʂ鎞�͂��݂Ȃւ��炫�����ӂ��s�����ׂ��@�唺�h�I�Ǝ��@�@��17-3951�@

�@�@�E���̉ԍ炫�����ӂɂЂ��炵�̖��Ȃ�ȂւɏH�̕������@�@�@�@��ҕs�ځ@�@�@�@��10-2231

�@*�W���R�P���͏h��̓��@

�@�@�킪�����j��������������B

�@�A�����J�V�I���@�L�N�� �@�A�����J�V�I���@�L�N��

�@�@�@�@�@���R�̕�炵613 2021.8.30

�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@

�@

���̓���ԁA���������Ȃ���������Ă����̂�

���̓���ԁA���������Ȃ���������Ă����̂�

�I�C���^���N�̐��R��C���A�ƂȂ�Ƃ��������̎d���������B�����͊���n�Ȃ̂ŁA�������������Ŕ����Ă����Ȃ��B�����̃I�C���^���N�i200�k����j���Ƃ̗����ɐݒu���A�������珰���ɔz�ǂ�L�����Ԃ̃X�g�[�u�i�����r�C�A�t�˔M���p�j�Ɍq���Ă���20�N�߂��g���Ă���B

����Ђ���ƌ���Ɓi���Ȃ���悩�����B�m��ʂ����Ȃ̂Ɂj�I�C���^���N�̉��Ɏ��t���Ă��鐅�����p�̃v���X�e�B�b�N�L���b�v�Ƀq�r�������Ă���̂��A���ɐ��H�����������Ă���̂�

�C�t���Ă��܂����B

�I�C���^���N�͊O�C���Ƃ̉��x���Ō��I���A������H2O�����܂��Ă���B

�t�B���^�[��ʂ��Ă��̐����A���N�Ɉ�x�͐����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�^���N�͂��������d�g�݂ɂȂ��Ă���B����͐��ł͂Ȃ��ē������R��Ă���悤���B���ꂪ��肾�B

���������l�b�g�̒���T���ĕ����A�V�����I�C���L���v�������Ē������A�����A����Ɛ_�˂���͂����B

�C������ɂ͂܂��A�^���N���Ɏc���Ă��铔����Ԃ��|���^���N�Ɉړ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�������O�ɂ��ڂ�Ă��܂����B�����͋�C�����d���̂ŁA���ɗ��܂�B�p����Ⴍ����ƏL������Ȃ��B

�Â��L���b�v���O���A�X�g���[�i�[�i�h����j�ƃI�[�����O�i�ۂ����p�V�[���j��|�����čēx���t�����B

���������ΊȒP�����A�����A���ʼn����A����������̎O�d��̂Ȃ��悤�₭�C�������B

�Ԃ��|���^���N2�t���̓������Ăу^���N�̒��ɓ���߂�---���̕��@�́B

�܂��r���������Ă��āA�I�Ɍ����Œ肷��B���̌��̏�ɓ����^���N���ڂ��A���፷�𗘗p���ē��������C���^���N�ɓ����B�d���B��Ɏc�����͎̂蓮�œ����A���ꂪ����B

���S���Ȃ̂ŁA�\�߂��ׂĂ̋@�ނ����[�v�ʼn����Ɍ��ѕt���ČŒ肵���B���ꂪ���\���Ԃ�������B��Ȃ��d���͈�l����ԑ����A�Ƒ��_�����������ʂ�A��l�ł��Ƃ�����Ƃ����^�C�~���O�̂��ꂪ�����āA�C���c�N���Ƃ��������B�����̑��_�ƘZ���̎��A�u��������������O�ɁA���ꂩ��Z�Z�����A�ƌ����ĂˁB�łȂ��ƃT�|�[�g�ł��Ȃ����Ƃ����邩��v�B�O�����ē`���Ă��Ă��A�������Ǝd�������������_�ɂ͓͂��Ȃ��B

�����A�C�������B���ӂ̂��ق��т��т͂Ȃ낤�A�ƌ����Ă����͎̂��B

�i���j�����|���^���N�̐F

�֓��͐ԁA���͗B�Ȃ����낤���B�K�\�����͐ԃ^���N�ցA����͒�Ԃ̂͂��B���݂̓|���^���N�ɃK�\������ۑ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�

�B�������������Ȃ��̂��낤���B�֓��l�͗�Ò����Ȃ̂��H

�i���j�c�ɂ̕�炵�́F

�o���邱�Ƃ͎����ł���̂����R�����A�S��肵���̂����σ��x���ȏ�̎d���́A�Ȃ�Ƃ��O���������Ǝv�����Ƃ�����B�����������������̖������ɂ͑ウ���Ȃ�

�B

���R�̕�炵612 2021.8.25

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@ �@���������Ɏd�オ�����@�@ �@���������Ɏd�オ�����@�@

�H�C�������낻��Ԃ��炩�������B

�J�����������������S���̎����f���ɑ傫���Ȃ��āA���������݂艺���Ă���B

�������F�Â��Ă���̂����炵���B�q���̂���̗V�т��v���o���āA����čH�����Ă݂悤���Ȃǂƍl����B

���N���߂ĐA�����x�S�j�A�̉Ԃ�������}���Ă��āA�s���N----��----�s���N�̍s���ł₩�B

�@���R�̕�炵611 2021.8.20

��x�ڂ̔~�J�������� �䂵����@�@ �ԂƂ�ڂ��R���牺��Ă���

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@ �w偂̎q�͂��낻��U���Ă������@

�w偂̎q�͂��낻��U���Ă������@

�~�j���O�̃f�b�L�ɃN���}�`�X�E�����^�i�����߂Ă���B�������J�̂Ȃ��A�t�̉A�ɒw偂̗��X���B����Ă���̂������Ă��܂����B

���X�̂܂��������̒w偂̎����o���A���`����Ă���B���傤�ǃI�����s�b�N�ō̗p���ꂽ�o�u�������̂悤�ɂ����ۂ�ƁB���邢�͐̂̉ᒠ�̂悤�ɁB

�o���A�̑傫����10�p�~10�p���炢���낤���B���X�𒆐S�ɂ��Ēw偂̎q�����݂͌��Ɉ��̋����i2-3�~���j��ۂ��Ȃ���A�g�̂����ɌŒ肵�Ă���B�o���A�̏���ׂ����J�����藎���Ă��������͔G��Ă��Ȃ��悤���B

�悭����ƁA�������̂͂��łɈ�l�O�ɒw偂̌`�����Ă����B�g�̂������݂ɐk�킹�Ă���B�O�C�����낤���B�k�킷���Ƃő̂ɔM�������Ă���̂�������Ȃ��B

�Ƃ��낪�J�������߂Â��Ă݂�Ǝq�w偂����̓������s�^���Ǝ~�܂����B�܂�ŒN�����u�t���[�Y�v�̍��}�𑗂������̂悤���B���܂ꂽ�ĂȂ�����A���w偂����͊Ⴊ������炵���B�߂Â��Ă����͕̂ߐH�҂Ƃł��v�����̂�

�B

�J�������������Ă݂�B���w偂̎������͂��Ȃ��Ȃ����̂��A50�Z���`�܂ŗ����Ə��w偂����͂ӂ����я����݂ɑ̂�k�������͂��߂��B

�V�W���E�J���̃q�i�́A�����O�ɑ����̒��ʼnH�����̗��K�����邪�A�w偂̎q����ԗ��K�����Ă���悤�ɂ�������B

�w偂͏H�ɂȂ�Ɨ��X�����藑���Y�݁A���̔N�̏t�ɛz������͂������A�G�߂̏�ł͂��łɒx���B�J���������������Ȃ̂��ǂ���������Ȃ�

���̉摜�̗��X�ɂ͂����q���������Ă����̂�----�����炭���S���琔��C�����A���̒��Ŗ����ɐ����ɂȂ��̂́A���̒���1���ɂ������Ȃ����낤�B

�w偂̎q������B���X�����肵�Ă���w偂̎q������B���U���Ă����B�����͉J������Z�������o���đ��̂悤�ɔ��ł����ɂ͑��������Ȃ������ȁB����������������҂��Ă���B�����R���i�Ă肵�Ă����B����1�N���ɂȂ��B�N�����̂悤�ɔ�яo���������A�����̐g�͎����Ŏ�邵���Ȃ��ȁB�����瑊�ς�炸�Ă��Ă����B�H�����ǂޖ{�������B

�N�������O�r����ȁB�����c���̂͂ق��1�C��2�C���낤����B

�y���X�@egg

capsule�@���͂��܂��܂ȕ����ŕ�܂�邪�A���̂Ȃ��ł�������Ă�����̂������B���̕ی�Ɛ����ێ��C�����◑���m�̕t���C�̐����Ȃǂɖ𗧂B�z

�y�w偂̎��@�N���̎��͋����ď_��B���������Ŕ�ׂ�ƁA�S�̎��̂S�`�T�{�A�i�C�����̎��̂Q�{�̋����z

�y�w偂̑��̌o���Ɖ����z�w偂͎����̑��ɂЂ�������Ȃ��̂�

���̉����ɂ͂˂˂����S���������t���Ă���B�c���ɂ͂��ꂪ�Ȃ��炵���B�w偂͌o���̏���Ă���悤���B�ł�����Ď҂̒w偂����邾�낤�ɁB���ׂ�ƒw偂̐g�̂�r�͖����������܂�ł��ĉ����Ɉ����������Ă��A������Ɠ�������悤���z

�������G�ꂿ������B �J�ɔG�ꂽ賂��H�U�������Ă���B

�������G�ꂿ������B �J�ɔG�ꂽ賂��H�U�������Ă���B

�@�@�@���R�̕�炵610

2021.8.15 �����͔s��L�O���@6���̋C����16.5��������

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@K���Ƃ̐A���T��

�@-----�قƂ�Ǔ������̋C���� �@K���Ƃ̐A���T��

�@-----�قƂ�Ǔ������̋C����

K�����炱��ȃ��[�����͂����̂͂��̏t�̏��߁A3���̂��Ƃ������B

�u�t�ɂȂ�̂��猩�Ă��铹���̉Ԃ̖��O��m�肽���ēY�t���܂����̂ł���������������K���ł��B����Ȃ��肢�ŋ��k�ł��B�v�������ƒ��J�Ȍ��t�����Ȃ̂��B

��������̂Ȃ��A���T�����n�߂�K���A�H�ӂŌ������Ԃ̖��O���m�肽���Ē����𑱂��Ă����Ƃ���A���R�ɂ�����HP�́u�ߐ{�ɍ炭�ԁv�̃y�[�W�ɍs�������ꂽ�悤���B�v�����Ē��ڎ�������悤�ƘA�������������̂��A��̃��[���B

�X�ɋ��R���d�Ȃ�A����K���́A���_���ߐ{���V�j�A�J���b�W�̍u������u���Ă������̓��������Ƃ������Ƃ����������B

���Z�܂��͎��̉Ƃ���10�L�����炢�̂Ƃ���ɂ���B�W���͉䂪�Ƃ���100���قǍ������B�A���������Ⴄ�悤���B

�Ȍ�AK������قƂ�ǖ����̂悤�ɉ摜��Y�t�������[�����͂��悤�ɂȂ����B

�i���������ł��߉�Ȏ��́j�������܂��̃��[���Ɂu�A���̖��O�Ƃ��̕��ށv��Y�t���A�������M���ĕԐM���Ă����B�A���̎�ނ͂ǂ̂��炢

�̐��ɂȂ邾�낤���B���ł�100��ނɓ͂��Ă��邩������Ȃ��B

�A���ɋ����������n�߂��l���A�ǂ̂悤�Ȏv�l�o�H�����ǂ��ĒT�����L���Ă����̂��A����ɂƂĂ��������������B�Ȃ�قǁA���������ӂ��Ɏ��_���L����̂��B�A���������Ă��鎞�ƕ����r���ĉ�������Ă��鎞�ł́A�S���ʂȐA���Ɍ�����̂�----�ȂǂƂ��̐��_�̂����ނ��悪�����Ă��āA����Ɏ����ꏏ�ɎU�����Ă���悤�ȋC�ɂȂ��Ă����B

����A�u�n�߂ĂT�P���ɂȂ�܂��B���߂ƍ��Ƃł͂����g�̒T���̑ԓx�ɕω�������܂����H�v�ƕ����Ă݂��B

��͂肹��������K���A�������ܕԎ�������A�����������B

���܂�ɑf���ȕ��͂Ȃ̂Ŋ�������B�i�]�ڂ͂��{�l���������Ă��������܂����B�j

�u�A���T�������T�����I

�����ƌ����Ԃł����B�T���ԓx���ς�����Ƃ�����薼�O���������������Ƃɂ��Ԃ�T�������ƂƂ��ɁA���̈炿�Ԃ���ώ@����U�����y�����Ȃ�A�����A�������y��������ƂȂ�܂����B

���x���w�Z�̐搶�������̐��k�̖��O�Ɗ炪��v���A����ɂ��̐��k�̐����Ԃ肪�킩��悤�Ȋy���݂ł��B���w�Z�̐搶�̌o���͂���܂��A���̂悤�Ȋy���݂����邩�炱�����k��������Ƃ�����J���y���݂ɕς���ł��傤�ˁB���͂����낭���Ă��Đ��k�̖��O��Y��Ă��܂����Ƃł����B

���N�A�����ꏊ�ł܂����Ǝv���Ƃ���܂ŋL���͂��ێ����Ă������Ƃ����C�����ł����ς��ł��B�L���������܂����B�v

���Ƃ���K���́A���{�̗��j�╶�w�ɑ��w���[���A�A���̔w�i�ɕ��w�𗍂܂��ĉ������ƁA�f���炵���m���ł��Ԏ�����������B���Ƃ��Ό������Ƒҏ����̉�ɂ́A

�u�x�m�ɂ́A���������悭�����ӁB�v�i���Ɏ��j��ǂ�ł킴�킴�x�m�R�ɏo�����Ă��܂����A�ȂǂƂ������b�����Ă�������B

�i�����ɉ����F�̉ԂƂ��邩��ɂ́A���ɂ������͔̂����������łȂ��ĉ��F���ҏ������낤�j

����߂��N����K�������A�S������������Ȃ��B

�ǂ��A���F�B�Ƃ��������o�Ō݂��ɔ����ł���̂��y�����B

�@���̉w�ɉ��������Z���o�Ă����B�@�ҏ����̉Ԃ̐F�Ɏ��Ă���B

�u�Z�H�߂Ύq�ǂ��v�ق�I�H�߂܂��ĎÂ͂� ���Â���藈�肵���̂��ڌ��ɂ��ƂȂ�����Ĉ������Ȃ��ʁv�@

�@�@�@�@�R�㉯�ljr�@�@�@�r�܂ꂽ�̂͂��̉Z�Ɏ��Ă���B�q���̂��납�炠��Z�B

�@�@�@���R�̕�炵609 2021.8.10

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

You might think but today's hot fish.

You might think but today's hot fish.

�䂤�܂��Ƃ������ǂ����傤�̂�������

�p����K���n�߂����w���̂���A����ȋY���������ď��Ă����̂����������B�������������g�Ɋ����邱�ƂȂ��A�ڑO�ɂ���u���Ɗy���݁v�ɐ��_���X���Ă������̎Ⴗ������X��B

�ߐ{����---����͗������đA�܂����B�ƊF��������邪�A�����Č����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�Œ�C���ƍō��C���́A�������ɑ�㎞������Ⴂ���A���͂�тɈ͂܂�Ă���킪�Ƃ́A�u�����ʂ�Ȃ��v�B���C�Ƒ��܂��Ă�͂菋���B�N�X������������Z���T�[���s�q�ɂȂ��Ă���悤�ȋC������B

�ߐ{�����Ƃ������O�́A����͎s�̊ό��ۂ̉A�d���Ǝv���B���܂��ɓȖ،��ɂ͊C�������B

�W���R���@���Ȉ���f��

�������̃��N�`���\�ƁA���s�̉��ɂ��鎕�C�̑|���B�킴�킴�L������o�����Ă������鎕��҂���ɁA�u�L���ق����������B���͉��R�o�g�Ȃ̂ŁA���̃A�N�Z���g���ƐS�����킴�킵�܂��v�Ȃ�Ď��Â̍��Ԃɂ���ׂ�

---�������͖��������ƌ̋����a����Ƃ��͕ʂȂ̂��B�i��H�����H�ނ���������H�j

�搶�ɕt���Y���̂������\�͂̂���e�Ȏ��ȉq���m����Ȃ̂ŁA���S���S�i�N���̎����݂������B�ςȌ��t���j�B

8���Q���@�ׂ̕ʑ��ɁA�ǂ����Ă��������Ă��邨������܂�����������B���N�Ԃ肾�낤���B

�u�Â��ŕ����Ȗ����ŁA���͍K���v�Ƃ��������B����Ƃ��X�R�ɂ��Ȃ肾�B�����Ă����Ό��̃G�b�Z���X�����肽�����g�̂���Z�݂����Ă���悤�������B���͂�������܂̂悤�ɔN����d�˂邱�Ƃ��ł��邾�낤���B

�@

�A�����̗��������Ԃɑ���������B

�����������đ����Ƃ�A�������������đ������B���ɂ������������Ƃ��łɑ����ڂ��ڂ��Ɖ��𗧂ĂĐ����Ă���B

�s��F�́A�n�k�Œ�d����������Z���B

���č������Z�~�ƃJ�b�R�E�̒����𑱂��悤�B

�ۂ̉Ԃ��炢�Ă����B��㎞��̂��ׂ��炨�S�ʂɑ}����������̂��A5���[�g���̍����܂ň�����B

�@�@http://kemanso.sakura.ne.jp/asagaho.htm�@�@�w���t�W�v�ɂ͂�������B

�@�@

���R�̕�炵608 2021.8.4

�@�@�@�@�@ �@ �@

��Ɏ��܂��ā@�@�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐��Ԓ����@�@�@�@�@�@�@�@

��Ɏ��܂��ā@�@�Z�~�ƃJ�b�R�E�̐��Ԓ����@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ߐ{�삪�������ق̐䒲���@�Ȃ͂����T�[�`�@

�@http://www2.city.nasushiobara.lg.jp/hakubutsukan/event/research.html

�����������m�点������ƁA���������Q������̂����^�V����䂦��B

�͂��߂ăJ�b�R�E�̖��������B

�e��̐䂪���n�߂��A����͂��A�ǂ��ŁH

����Ȃ��Ƃœ�����t�ɂ��Ă��āA�������͋�ƗтɌ����Ă���B

���X�̒����͂�����F�@http://kemanso.sakura.ne.jp/birds.htm

�����͂P�O���܂ő����̂ŁA������܂Ƃ߂Ă݂���肾�B���Ă���Ȃ��Ȃ��ʔ����B

|

������グ����A�т̒��ɖڂ���������B�n�ʂ́A�Z�~�����܂�o������T������B����Ȃ��Ƃ��肵�Ă����B�����ӂƌ����

�A��䪉ׂ��ǂ����蓪���������Ă����B

�i�ӂƌ��Ȃ���ǂ������B���肪�ǂ�ǂ�ɂȂ�A���т������ɂȂ��Ă��܂����j

����ē����������ɂ��Ċ������Ă����B

����H�ǂ�����ĐH�ׂ悤���B�����X�`���������A�|�̕��ɂ��悤���B�֎q�ƈꏏ�ɒЂ��悤���B

����䪉ׂ̍������́A�S�O�N�O�A���_�̎��Ƃ̗��R����@��グ�A���̉Ƃň�āA�����č��̏ꏊ�ɘA��Ă���

��ȍ������B���j�̂��鍪�����B

�H�߂��ĖY����̂����Ȃ��悤�ɁB�C��t���悤�B

�@ |

���R�̕�炵607 2021.7.29�@�@

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@���݂Ȃ肳�܂̓����� �@���݂Ȃ肳�܂̓�����

���_�̎��Ƃ�1970�N�ォ��̂��悻30�N�ԁA���L���̌��V�C�^�P���Y�҂Ƃ��Ēm���Ă����B���͋`�Z�v�w��������ďd���ɖ��^�ׂȂ��Ȃ�A�͔|�͎~�߂Ă���B

�߂����ɂȂ��A�Ȃ̂���ɋ`�Z���u���̑����N�́A�V�C�^�P���L��ɂȂ�B����͕Ă��ꏏ���B���̂��̃W�O�U�O�̌�����ȁi����̍ȁv�ƌĂԂ��낤�v�Ƙb���Ă����̂��A�ǂ����ɋL�����Ă��āA�Ȃ����낤�ƋC�ɂȂ��Ă������A�ŋ߂���Ɨ��ƃV�C�^�P�A���ƕĂ̊W���������Ă����B����܂ŃI�]�����W���Ă���̂��ƍl���Ă������A�܂���������Ă����B

���͓d�q�z���邾���łȂ��āA�}���Ȃ̐A���̓����Ɠ��������f�Œ�ɖ��ɗ����Ă���悤���B���f�͐����̐����ێ��Ɏ���đ�ȗv�f���B��C��8���߂����߂Ă���̂ɂ�����炸�A�������A�������f�����̂܂ܐg�̂Ɏ�荞�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B

�y���̃G�l���M�[�Œ��f���q�����q�ɕ�������A���̌��q���_�f�ƌ������Ē��f�_�����ƂȂ�B���̒��f�_�����͐��ɗn����̂ŁA�J�Ƌ��ɒn���ɓ��荞�ށA�܂��̓V�C�^�P�̞ɖɋz�������B�����̗ƂƂȂ�Ƃ����킯�B

�z

�ł͂ǂ̂��炢�̊����Ŏ��R�E�Œ��f�Œ������̂�----��10���炵���B���R�c���90���͍ۂ̗͂���Ă���Ƃ������Ƃ��B

�����Ɋւ��ċC�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B���n�Z��n�S�̂ŊǗ����A�킪�Ƃł��g���Ă����ː��ɂ��̒��f�_�������Z�݂���ł��āA�����̐��������̂��т�

�������o����邩�炾�B

���̗͂��_�ƂŎ��炳��Ă��鋍�A���ɓ����̔r�����̒��ɁA�ߏ�ȏɎ_�����f���܂܂�Ă���̂����̌����炵���B

�Ɏ_�����f�y�ш��Ɏ_�����f�����v������ܗL�ʂ�10mg�^L

�ȉ��B���݂̐��l��1mg�O��Ȃ̂ł܂����S�����A�Ɏ_�����f��Ő��̍������Ɏ_�����f�ւƊҌ����Ă��܂���ނ̋ۂ�����炵���B����ɓc�����痬��o�����Ɏ_�Ԓ��f�́A����o������̕x�h�{���������N�����B

�z���Ă������ɂ́A�u��ː������߂�v�Ɗ��ł������A����ȑ��ʂ��������Ȃ�Ēm��Ȃ������B��{�̋����ꏊ�ɋt�Z�������g������ߑ��u�����t���Ă�

��A�킪�Ƃ̑䏊�ɂ��킪�ݒu����Ă���B���S�ƌ����Έ��S�����A�ߐ{���Y��Ȑ������҂��Ă������炱���A���G�ȋC�����B

�E7��23���@�I�����s�b�N�J��B

�V�c�É��̂����t�ɁA�u�j���v�ł͂Ȃ��āu�L�O�v�Ƃ������B

���Ȃ��ݑI�肪���̍ŏI�_�Ύ҂ɂȂ����̂��f���炵�����Ƃ��B�l�ނ̑��l���̋�҂�����B

�E�V���Q�P��

�O��ڂ̕����ƈ琗�ɐ������A�����ɂT�H�̃V�W���E�J�������������B

�����͒�������Ĕ�сA�e���ɉa�̎�����������Ă���悤���B���������������炵���B�u���A���A��--�v�B

�܂������������т����F���B

�@���E�͂ǂ�ȂɍL���̂��낤�B

�@���E�͂ǂ�ȂɍL���̂��낤�B

���R�̕�炵606 2021.7.25�@�@

�@�@�@�@�@ �@ �@

�w�ӂ肳������x

�w�ӂ肳������x

7���Q�R������A�w���{�o�ϐV���x�����������̘A�ڏ����ɁA���������Y�́u�ӂ肳������v���f�ڂ���邱�ƂɂȂ����B

���݂̘A�ڏ����A�ɏW�@�Î��́u�~�`�N�T�搶�v�͒��f�����������̂́A��Ƃ̉Ėڟ�����l���ɂ��Ă��āA�����A�吳���������Ƃ��̎���𑽖ʓI�ɕ\�����A�������鎞���`���ēǂ݉������������B���܂Œm��Ȃ����������߂���l�Ԗ͗l��`�����ƂŁA���̃p�Y��

�̃s�[�X�̒��S�l�����オ�点��----���̍�ƂƂ��Ă̔\�͂Ƃ��̗͗ʂɈ��|���ꂽ���X�������B

���̍�i�̌�������p���ɑ���������Ƃ͑����Ȃ�����łȂ��ƁA�ǎ҂��[�����Ȃ����낤�Ɨ\�z���Ă������A�\�z�����킸���j�����Ƃ̑�ƂƂ��Ēm������������Y�̓o��ƂȂ����B

���������Y�́A2011�N1���`12�N5���ɓ��{�o�ϐV�������ɘA�ڂ��ꂽ�w�����x�Œ��؏܂���܂����̂��L���ɐV�����B

��l���͓ޗǎ���A�����g�Ƃ��ē��ɓn�������{�����C�B���̍��Ǝ����ł���ȋ��ɍ��i�A���̍c�錺�@�Ɏ�藧�Ă�ꍑ�ېl�Ƃ��Ċ������{�����C�̋�Y��

�A����ɖ|�M���ꂽ���U���W�J���Ă����B�����������g�Ƃ��ē��ɑ؍݂��A�A���̌㐹���V�c�̑��߂Ƃ��ė͂��ӂ�����ɋg���^�����{�ڂ̎��Ƃ���

�A�Ƃ��Ƃ�������j���W�J���Ă����B

���̉Ă̒��͂��́w�ӂ肳������x���y���݂ɐV�����J����B

��҈��������Y���̌��t

�u--�����Ƃ̊W���ɂ��ẮA���{�̗��j�╶���͕�����Ȃ��B�O�\�N�قǑO�ɒ����𗷂������A�����Ɋ������B�����́A������������������������������Ǝv�������A�����ł��Ȃ��܂ܖY�p���Ă����B

�Ƃ��낪2013�N�ɍĂђ����𗷂��A�Y��Ă����h���ˑR�v���o�����B�����Č����g�̕�����������̉ۑ���N���A�ł���ƁA�傫�Ȏ艞�����������B���{�����C�Ƌg���^������l���Ƃ��镨��Ɏ��g�ޗR���ł���B�v�u���M�ɂ������ĉ͐����L����V�R��H�ւƂÂ��V���N���[�h����ނ��Ă����B�����C���������̓����A�A���r����[�}�Ƃ����Ղ��Ă������E�鍑���������Ƃ�������������������ł���B�v |

�S�ꓯ�������A�Ƃ����̂͂������܂������A2019�N5���A�Z���Ԃ��������A��C�o�R�V���N���[�h�k�H�𗷂����B���̗��̊Ԓ��A�S�ɖ苿�����̂��������̂��v���o�����B����͗}���������g�̂̉��ɂ����߂������̗��j�╶���ւ̓���B�������������v�����B�����̌`�ԁA�����A�����������̉e���������Ă������{�l�̈�l�Ƃ��āA�����̂Ȃ��ɂ��铲�ۂ��m�F���闷����������B

http://kemanso.sakura.ne.jp/silkroad.htm

�@�@�@ �@�@

�@�@

���F�������ꂽ�����g�D�̖͌^�B�����̐�[�I�ȋZ�p��p���đ��D���ꂽ�B�E�F���҂̋ߒ�

�@�@�摜�͋�B����������HP���炨�肵�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B

���߂̔~�J�����ɁA���������炫�n�߂��R�S�����A�����ɂ��Ȃ���Ă���B

���R�̕�炵605

2021.7.18�@�@

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�O��ڂ̕����@����͗]�T��

�O��ڂ̕����@����͗]�T��

���F���̂�����A�Ƃ͂�����V�B���̎��_�ł͗Y�������͕�����Ȃ��B

����͛z�����ĂR���ڂ��炢�̉摜�B�V�W���E�J���͕���10�ȏ�̗����Y�ނ̂ɁA�U���̕����ɐ������ċC��ǂ������e�����A�Ă�O�ɂ����ЂƓ��肵�����ʂ����̐������B

�ł��������̂R�H�Ə��Ȃ��B

���̂������A�e������������������p�����܂茩�����Ȃ��B����͂������낤�B12�H�̐������ɉa��^����w�͂ƁA�R�H����ďグ��J�͔͂�r����܂ł��Ȃ�����

���B

�S�Ȃ����A�e����������肵�Ĕ~�J�̏I��̓��X���y����ł���悤�Ɍ�����B

���̍ޗ��́A�ߏ��̗��_�_�Ƃ̋��ɂ��瓐��ł��������̖сB

���̒n��ł͎�ɔ����͗l�̃z���X�^�C����̋�

�������Ă���B���͌̎��ʂ���̂ŁA�߂Â��ƈЊd���邱�Ƃ�����B���Ɋ����ƊÂ��Ă����̂ŁA����͂���łƂĂ������B

�V�W���E�J���́A�����Ă��鋍�̔w������т��ނ��������̂��B����Ƃ������Ă���т��E���Ă����̂��B

�������͗z���Ă��鎞�A�����ꏊ�̕��������ꏊ�����M���z�����Ēg�����̂��B�ł̓V�}�E�}�͂ǂ��Ȃ낤�B

�~�J�������Ȃ�������Ȃ���l����B

�@�z���X�^�C����̋� �@�z���X�^�C����̋�

���R�̕�炵604 2021.7.14�@�@

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�Ђ����炩���@-----�@�ǂ̃W�����Â���

�Ђ����炩���@-----�@�ǂ̃W�����Â���

���A�N����Ɠ����ɑ����J����B�T�b�V�̘g�Ɏ��t���đ̂��x���A��߂ȃu���[�x���[�̖ɍ����L���A�ЂƂ�ƌ��ɓ����B�u�₩�Ȏ_���ς����N�������̐g�̂Ɏh���I�B

���č����̎n�܂肾�B

�����J�̍��Ԃ�D���Ď��n���Ă���u���[�x���[���A����������łP�O�L���ɓ͂����B

�T���̊����ƂU���̉J�ŁA�ǂ̎�Y�n�̒��쌧�Y���s��̂悤���B���܂ł��X���ɏo�Ă��Ȃ��̂ŁA���蔭�Ԃ����B

�X���Y�̈ǂ��U�L���w���B

�Ђ������������B�~�̗M�q�̎킩����o�����u�y�N�`���v�𑫂��ăW�����ɁB�������F�l�ɂ��������������Ƃ͗Ⓚ�ɂɕۑ�����B

�Ⓚ����ƊÖ���15���ɂƁA���Ȃ��ł���̂ň��S���B

�����������Ă���ƁA�f�b�L�ɒw偂������Ă���̂��������B���̒w偂��Ђ����瑃���ɗ�̂��낤�B�J�������Č��Ԃ�͏��Ȃ��悤�����B

�ߏ��̂��X�Ɂu�n���Y�̉��ꔒ�~�P�L��124�~�v���o�Ă����B����Ŕ~�W���������ׂ����ǂ����A�Y�ނƂ��낾�B�ǃW�����ŔM���ǂɂȂ肩���Ă�������Ă���͂��Ȃ̂ɁA�ۂ����̂�����ƃW�����ɂ������Ă��܂�Ȃ��B����H�ۂ����̂͂����C���ƌ������̂́B�R���i��������������̊�ł����Ă��Ȃ����B

���R�̕�炵603

2021.7.9�@�@

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�����@���̂Q�@-----

�|�b�Q���h���t����

�����@���̂Q�@-----

�|�b�Q���h���t����

|

�@

�O�q�̖{�ɂ��ƁA�u�|�b�Q���h���t�����v�Ƃ́B

�����`��������͂��̒����`�̍��ƉE�ŁA�꒼���łȂ��㉺�ɂ���Ă���悤�Ɍ�����B

���������ۂɂ͂���Ă͂��Ȃ��B

�]�������ƌ����p�x��傫�����ς����Ă��܂��ƍl�����Ă���v�Ƃ̂��ƁB

�������ɁB |

|

�摜�̓��[�x���X�̑�\��w�L���X�g�~�ˁx�iDescent from the Cross�j

�A���g���[�v�吹�� (����吹���̖��O�Œm����j

�A���g���[�v�i�x���M�[�j�@2015.7.15�@�@

�@�@�@(���E�̃p�l���̎��F�����́u����}���A�̃G���U�x�g�K��v�A�E���́u�_�a�ւ̕v�j |

2015�N7��15���B

�t�B�������h�̃w���V���L���N�_�ɁA���̖����N���X�}�X�E�G�N�X�v���X�i��s��ԁj�Ŗk�Ɍ��ɑ���L���A�D�ƓS���Ŗk���R�����o�R���āA�f���}�[�N�A�I�����_�A�x���M�[�A�h�C�c�A�X�C�X�A�C�^���A��

������B----���d�ɂ��������������𗧂ĂĎ��s�Ɉڂ��A�����̂��傤�ǔ����܂ŗ����Ă̓��̂��Ƃ������B

�u�����b�Z�����������A���E��������ƌ�����w�E�A���g���[�v�w�֍~�藧�����B���������Ƃɉw�ɂ͏㉺�ɏd�Ȃ���H���ʂ�A�S���̃h�[���^�̉��������Ԃ����Ă���B�Z�p�҂̑��_�͂��̍\�z���@�ɋ����ÁX�B���j������������K�i����͂̑����Ɉ��|�����B�ڎw���̓A���g���[�v�吹���i����吹���j���B�C�������g���Ă��������A�Ђ�����吹����ڎw���ĕ����B�r���Ŏ蕗�Ղ�t�ł邨������Ɉ�ȃ��N�G�X�g���A�傫�ȃn�O�������B

���̑吹���ł悤�₭�o����w�L���X�g�~�ˁx�B�C�G�X�E�L���X�g�̖S�[���~�낷�l���̗͋������̕\���Ɉ��|���ꂽ�L�������܂������Ȃ��B�ْ������ӂ�邱�̊G�̑O�ŁA�ǂ̂��炢�Ȃ��Ƃ��B

�ق��ƈႤ���Ԃ�����Ă���悤�������B

�C�M���X�̏����ƃE�B�[�_�ɂ��w�t�����_�[�X�̌��x�̍ŏI�́A�l�߂�������l���̏��N�l�����Ƃ�ǂ��A�N���X�}�X�C�u�̖�A�����i�J�����j�p�g���b�V���ƂƂ��ɐ�̍~�肵����Ȃ��A���g���[�v�吹����ڎw���A���Ɂw�L���X�g���ˁx�Ɓw�L���X�g�~�ˁx��ڂɂ��đ��₦��B���̖{�ɂ���̂��A���̃��[�x���X�̊G�B

�i�w�t�����_�[�X�̌��x�̃A�j�������i�{����1975�N�A�ĕ���2008�N�j�T���āA�ŏI���ɂ͗܂őO�������Ȃ��قǂ������B�F����́H�j

���̊G�̒��ɍ����𗘗p��������������ƕ����āA�U�N�O�̗��̋L�^�����o���Ă݂��B

�O�A�Ւd��̂��������p�l���́u�L���X�g�̏\���ˍ~�ˁv�����ƂȂ��Ă���B���̊G�̉E���A�C�G�X�E�L���X�g�̈�[�����낷���߂ɗp�ӂ��ꂽ��q�̂Q�{�̑������̂܂܍���ɐL���ƁA�G�̈ʒu�Ƃ��ꂪ�ł��Ă���B��҃��[�x���X�͂��̍������N���邱�Ƃ�\�ߒm���Ă��Ă��̂悤�ɕ`�����̂��B���邢�͓V�˓I�Ȋ��o�ɏ]���Ă��̍\�}����肢�ꂽ�̂��B

�G���c����Ă��邱�ƁA���̓l���̎���̂悤�ɒ��̒��ɉB�����̂ł͂Ȃ��A�K��҂̒N�������������ɂ��邱�Ƃ��ł��邱�ƁB����͖{���ɂ�낱�������Ƃ��B���̎v���o�����邱�Ƃ��A�f���Ɋ�т����B

�@

���R�̕�炵602

2021.7.4�@�@

�@�@�@�@�@ �@ �@

�@�s�J�s�J����̂͂Ȃ����낤 �@�s�J�s�J����̂͂Ȃ����낤

���Ԃ���O�ւƒ��ڍL����f�b�L�̐�Ɏ��t���Ă���t�F���X�́A�ؕ��������ŕ��H���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B���l�p�`�ł͂Ȃ�����ǁA���̎ʐ^�̂悤�Ɋi�q���ɂȂ��Ă���̂ŁA���̖͗l�𗘗p���Ă��̉��N���͌��Ɉ��Γ���̃e�X�g����葱���Ă���B����ɗ���͂Ȃ����A�Ȃ����Ă��Ȃ����Ȃǂ��m�F���钩�́A

�����ْ����邱�Ƃ�����B

�Ƃ��낪���x�����̃e�X�g���J��Ԃ����сA�ʔ������ƂɋC���t�����B

�Жڂ��������t�F���X�ɓ�����ƁA���S�Z���`�̎������d�Ȃ镔���ɁA�Ƃ��D�F�Ƃ����Ȃ������F������Ă���̂��B�Ђ�Ђ�Ƃ��̐F������A�����Ԃ��Ƃ�����B�������œ_�����킹��i�q�̏d�Ȃ镔�������ɂ͂��̐F������Ȃ��B

������������͉��ȂA�ǂ����Ă��낤�B���邢�͎��̖ڂɉ����ُ̈킪�N�����̂��B------�N�ɂ����킸�S�Ђ����ɈĂ��Ă������A���̐S�z�������Ƃǂ߂���X�������Ă����B����͐��퉻�o�C�A�X���̂��̂��낤�B�����������瓦����̂͗ǂ��Ȃ��ȁB

�Ƃ��낪�����Ă����{

�w�Ȃ�����������H�ǂ����Ă���������H�����̂Ђ݂ɂ��܂�{�x

�@�@�@�@�i�V��m�V�ďC�@���ǂ�����ԕҁj�̒��ɂ��̓������������B

����́y�w���}���i�q�����z�ƌĂԖڂ̍��o�i�����j�������̂��B�@

�����̊i�q�����n�[�}���O���b�h�i��:Hermann-Gitter�A�p:Hermann

Grid�j�ƌĂԁB���̊i�q���Ɏ����Ă�ƁA���������������̕������D�F�Ɍ����A�����������ɂꂻ�̊D�F������Ȃ��瓮���Ă����B�u�F�̖��x�Δ�ɂ�鎋�o���ۂ�

�ЂƂv�炵���B

�@�@ �@ �@

�@���̉摜�����Ȃ��炻�̎��������Ă��������B�ق�I�@�@�@��▾�x�Δ䂪�������B�܂肾���炩�B

Eureka�I

�]������ɔ��f���w�߂��o��---���̎����ł͗}�����Ȃ����ۂ��n�[�}���O���b�h���ʁi�n�[�}���O���b�h���ہj�ƌĂсA�����҂ɂ��Ȃ�Ńw���}���i�q�����ƌ����邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ������B

�m��ʂ͈ꎞ�̒p�ł͂Ȃ����A�s�v�c�Ɏv���Ă��邱�Ƃ̗��R����������Ǝq���̂���̂悤�ɐS�������B

����Ŏ��̖ڂɈُ�͂Ȃ����Ƃ������������ł���������Ƃ��B���S���ėΓ���`�F�b�N�ɗ�ނ��Ƃɂ���B

�U���Q�W���@���N���߂Ē�̃j�b�R�E�L�X�Q���J�����B�����̐�ꃖ���͂��������Ŗ��J�炵���B

�@�@�@ �@���̃j�b�R�E�L�X�Q�͂�⑾�߁B �@���̃j�b�R�E�L�X�Q�͂�⑾�߁B

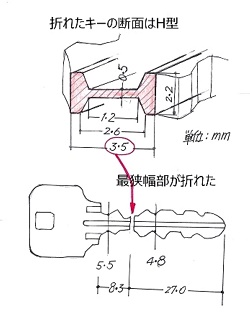

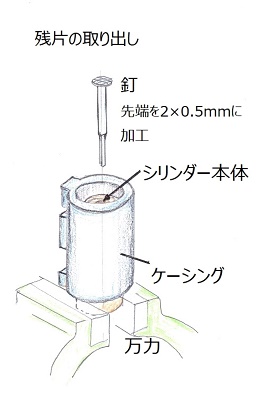

�U���Q�V��

�R�[�q�[���[�J�[�̎����肪�ۂ���Ɛ܂ꂽ�B�����������_���C������B�Ƃ̒��ɏC�����Ďg���Ă��铹����ꂱ�ꂠ���āA��������邽�сu�������ĐV�������i���g��������--�v�Ǝv�����A�������������Ȃ��B

���R�̕�炵601

2021.6.29�@

�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�J�̂��킢�ɍ炭�Ԃ�

�J�̂��킢�ɍ炭�Ԃ�

|

|

| �ԏҊ��̉Ԃ̖����z���� |

�N���}�`�X�@����

�@�A����18�N�ɂȂ� |

|

|

|

�Z���m�E |

�X�g�P�V�A�̏��ԁ@���͏h���r�I���i���j |

|

|

|

�g���e���C�A �@������ |

�@�@���x���_�[�@�����ꎞ��������

�@�@�E�̓}�c���V�\�E |

|

|

| �@�}�c���g�Z���m�E�@���������� |

�@�@�����T�L�c���N�T

�@�@���˔\�ɉ��������ƗY�ǂ��s���N�ɕς��@�@�@�@ |

|

| �@���N�̃u���[�x���[�̎��n�i�R��ځj�T���̖���̉J�Ŏ�������̉Ԃ����X�ɗ����āA���N�͕s��̗\�z�B |

22���ߌ�A�Q��ڂ̃��N�`���ڎ�I���B�ڎ�ꏊ�����d�������邭�炢�Ŏ�藧�Ăĕ������͖��������B

���コ��Ɂu�҂������������ł��B��ƌ��߂�����ɂ͑������������̂Łv�Ƙb���A

�s�����̐l�ɂ�

�u���̎��̏ؖ������A�ʐ^�ɎB�点�Ă��������B�ꐶ�Ɉ��̂��Ƃł��傤����v

�u���̃��N�`�������ŁA�s�����̐E�������A��ς������ł��傤�v

�E������͓��������ނ���Ȃ���

�@�@----�u����͂���͑�ςł����B���ꂩ�����ς������܂��v

����ȉ�b�����ċA����B������ӂ������ɂ����l���Ɖ�Ȃ���v���B

�Q�R���B�ߑO���͑����B�ڎ킵�����ƂłȂ������퉻�o�C�A�X�������A�u����Ŝ��Ȃ��ȁv�Ȃǂƍ����Ȃ��M���Ă��܂����̂��s�v�c���B

�ߌ㐨���Â��ăJ�b�g�ɏo���������B�v���Ԃ�Ȃ̂ŁA���̂����ς芴���y���݂Ȃ���A���r���A���X�i�{�y���X�j���ˑR���ɔ�яo���Ă����B�v�킸瀂������ɂȂ���---�B�O�[�[���ƃu���[�L�ށB�����ĎԂ��~�ߋ��鋰��O�ɏo����A�����悩�����B瀂��Ă��Ȃ������B

���X�́H���[�̉Ƃ̒�ł���낿���҂��҂���ђ��˂Ă���ł͂Ȃ����B

�����������ɃJ�����������Ă��Ȃ��A�c�O�B

���̃��X�u����݁v����ɗ��Ă���Ȃ����ȁB�i����ɖ��O��t���Ă���j

�@���R�̕�炵600 2021.6.24�@

�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

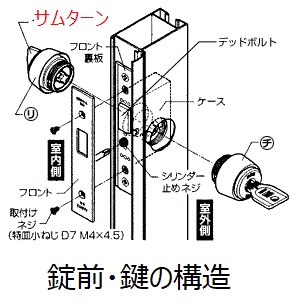

�@���փh�A�̌��܂ꎖ��

�@���փh�A�̌��܂ꎖ��

�F�l�����@���A�Â�����̒m�荇��������������B�~�J���肵�������ŁA���Â���߂Ȃ���̒��H�����������C�Ȃ��B���F�l�̘b�ɂȂ�A�u�������Ƃ��Ă߂����ɋN���Ȃ����ǁA�������Ƃ͂����A������ˑR�ɂ���Ă����ˁv�u�{�����B��l�Ƃ����������N��Ȃ���A�C��t���悤�v�u�������ˁv�B

�O�o�̗\��̂��钩�������B���_�͈ꑫ��ɎԂ��o���ɍs���A���͏����x��Č��ւ̃h�A�Ɍ��������悤�Ƃ��Ă������̎��B�u�s�`�b�v�Ə���

�����������B�����������̂��悭�����ł��Ȃ��B���݂����Ă݂�ƁA���փh�A�̌����́A��̂����̈�ɐ܂ꂽ�����l�܂���-----�h�������܂܂ƌ���������----�ɂ������������������Ȃ��B����Ăē���

���܂������Ȃ��B

�Ƃ�������̌����̓��b�N����Ă�����̂́A���̌����ɂ͔��[�Ȍ��̐���ۂ��l�܂��Ă���A�Ƃ������Ƃ��悤�₭�[���ł����B�s�K���̍K���������B�����A�L�[���ă��b�N���Ă��鎞�ɐ܂�Ă�����A�ǂ�����Ă����ւ��J���邱�Ƃ͕s�\�������̂�����B���̏ꍇ�͂܂�������������ɒ��s�������B

��肠�����Ƃ��̂��̂́A���b�N����Ă���̂ŁA���̂܂܊O�o�������A�A���܂ʼn������@��T��ׂ��A�Ԃ̂Ȃ��ō�����炷�A�ƌ����Ă����n�l�Ԃ̃��^�V����̈Ă��o���邩�ǂ����B

1�j�c�������̔����ɐڒ��܂�t���A�����̒��ɕ����߂�ꂽ���ɂ����t���Ĉꏏ�Ɉ����o���B

�@�@�i�����͂Ƃ��Ă����G�ŁA�w�^����ƒ��ɉ�������łǂ����悤���Ȃ����ʂɂȂ肻���j

�Q�j���₳����ĂԁB

�@�@�i����̓G���W�j�A�̃v���C�h�������Ȃ��B�C������Ƃ����y���݂��ǂ����đ��l�ɓn���悤���B�j

�R�j�����Œ��ׂďC������B���ꂪ��Ԉ��オ��B����ł������B

���͒��ڂ̐ӔC�҂ł͂Ȃ��̂ŁA�C�y�Ȃ��̂��B�u�����������������A���Ԃ������Ղ肠�邱�̎����ɋN���ėǂ���������Ȃ��B�����ƕ�炵�̍ו��ɐ_�o�����点

��Ƃ����_�l�̐e�S��A�Ȃǂƒ��X������B�i�_�l�͌����ł͂��邪�A�����Đe�ł͂Ȃ��Ǝv���j

�܂��l�b�g�Œ��ׂ�B�����������̂ɂ͂��܂��܂ȃP�[�X�ƌ��������邱�Ƃ����������B���������̑�胁�[�J�[��HP�����Ă݂�ƁA

����ނ̌��V�X�e�������݂���悤���B���{�̉Ƃ̐�������������ƌ����Ă��������B

���ɉ䂪�Ƃ̌��͌��z���[�J�[�p�̓����炵���B�����[�J�[�́u�{���Ȃ炻�̌��z���[�J�[��ʂ��Ė₢���킹���K�v�ł����A---������ł��傤����Q�l�ɂȂ�g�o�����Љ�܂��傤�v�ƗՋ@���ς̓������Ԃ��Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����܂ŕ��n�l�Ԃ����ɗ������B�j

���_�A�w�͂���ЂƁBHP�����Ă����ƕ��@��T��B��\�I�ȏ��O�V�X�e���̂̕�����@�ɂ��Ċw�Ԃׂ��A�摜�Ɠ���Ŋ�{�I�m�����Ƃ���œ�����ꂽ�B���Ƃ͎��H����̂݁B

��������̒��A�܂��T���^�[���������J�����B

|

|

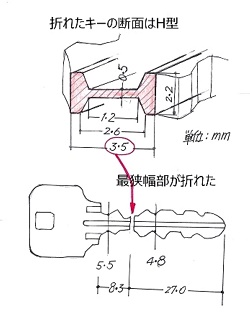

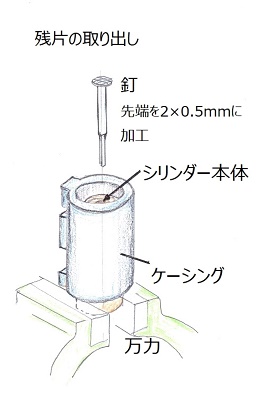

H�^�|�ƌ����̂́A���̌`���獶�E�㉺�ւ̑ϐ��������B

�����ǂ��ł�������������������6.5�~���Ƃ����̂͂����ɂ���サ��������B���Ɏォ�����킯���B