|

�V���ł͂Ȃ�����ǖ{���J�X

�V���ł͂Ȃ�����ǖ{���J�X

�@�@�@�@�@�@�܂����q�����Ȃ��� |

�@

�@�@�@�������Ɗ������ |

�@

�@�@�@�����`�͗Ⓚ�ɂ� |

�����̋C���̓}�C�i�X5��

��ɗ��钹�������A�H��c��܂��Ă��Ċ��������B

�X�[�p�[���������Ă��鋍���ƁA���̉w�Ŏ��n���Ă����Ђ܂��̎�ƁA�Ȃ��Ȃ��̏��������͂����Ĕ����Ă����s�[�i�b�c�ƁB������ɏo���Ă�����B

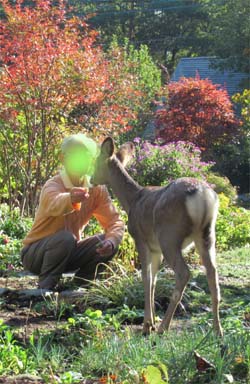

�������l�Ԃ��H�ו���O�ɂ��Ċ��������ɂ��Ă���̂�����̂��D���B�N�������ł���̂����Ă���ƐS���e�ށB

���������A�V�W���E�J���������B�A�I�Q���������B�J�����q���������B

���}�K���͑��ς�炸�{�P�炾�B�K�r�`���E�������B-----�ȂX�Y�����B

��|�������������ɂ��āA���z���ɖ쒹�����Ă���̂́A�R�Z�݂Ȃ�ł͂̊y���݁B

���R�̕�炵483�@�@2019.12.26

�@ �@�@�@�@�@

�@

��̍�����

��̍�����

|

���A�Q�N���̃R�[�q�[�J�b�v����ɁA�N���X�}�X�̏�����ЂƂ����A�������N���b�v�Ńc���[�Ɏ~�߂Ă����B

������12��16���B����̎c��͔��A�������B

�A�h�x���g�J�����_�[ (Advent

calendar)�́A�ҍ~�߂̊��ԁA24�p�ӂ���Ă��鑋������J���A�C�G�X�L���X�g�̍~�a�܂ł̓��𐔂���J�����_�[�B�����J����̂������炵�����A���̎����Ă���̂́A�|�P�b�g�ɂ��̓��̏��肪�������F�l��̂��́A��������ƂȂ�����i�Ȃ̂��B

�@�@�@�@�@�@ �T���^�����͎��̎��� �T���^�����͎��̎��� |

�I���q����B�ߐ{�͓~���}���悤�Ƃ��Ă��܂��B

���Ȃ����v���[���g���ĉ����������̃J�����_�[�A�L�t���͂��ׂėt�𗎂Ƃ��A�j�t���̐[���ɕ���ꂽ�ߐ{��̏�ɍL����V�̍����猩���Ă��܂����B

�A���f�X�̎R�X�Ɉ͂܂ꂽ�X�ɏZ��ł�������̂��Ƃł����ˁB

�t���ɓ��������鐰�ꂽ���A���A�ꍇ���ƃe�j�X�ŗV�сA�z�e���ł̒��H���y���݁A�ߌ�͗F�l�̂��߂ɂ�������J��----�G�ɕ`�����悤�Ȋ�т̂��ӂ�����̂䂤�ׁA���߂̂����C�ɂ͂���A����`������̎��ς킳�Ȃ��悤�ɂƎ����̉���������A�����オ�����Ƃ���n���œ|��A�^�C������̂����C�̊p�œ���ł��A������------���̓��������30�N�ȏ�o���܂����B

�ЂƂЂƂA�A�h�x���g�J�����_�[�̏����t���钩���ƂɁA5�烁�[�g���������R�ɑ���点�Ȃ���o�������̈����A���������ɓ`���ߑ���g�ɒ����A�C���J���セ�̂܂܂̕�炵�𑗂��Ă���l�����ƈꏏ�ɁA���n�̍Ղ�ŗx�������Ƃ��v���o���܂��B

���͌��C�B�I���q����Ɠ����N�̑��_���V�����Ƃ͂������C�ł��B������������Đ����Ă��܂��B

���R�̕�炵482�@�@2019.12.16

�@ �@�@�@�@

�@

�@

��͂�߂ł����N���X�}�X

��͂�߂ł����N���X�}�X

���N�̃N���X�}�X���[�X�B

���̂��ւɂ��A��̃q�o�̎��̎}��������t�����B

�u���[�x���[�̐Ԃ��t������A��V�̎���}���B�R���Ԃ��Ԃɒu���āA�N���X�}�X�̏��Ə������͌^������A��Ԃ̃��{�������B

�N�X�ȑf�ɂȂ��Ă����̂��A���̐S������\���Ă���̂�������Ȃ��B

�Q�T�����߂���ƃN���X�}�X�̏������苎��A�������̂��ꂱ��ɑウ�āu���߂łƂ��v�ɕϊ�����B

���R�̕�炵481�@�@2019.12.13

�@ �@�@ �@�@�@�@

�@

�S�_�������I

�S�_�������I ���ւ��J���̂�҂�����Ȃ��قǂ̐����ŋA������_�A���@���Ղ��Ղ��c��܂��ĕ��Ă����B

�u�S�_�������I�v

�������Ɂu�ڂ������A�̂��ł��傤�v�Ƃ͌���Ȃ��������ǁB

����ҔF�m�@�\�������邽�߂ɏo���������_�́A�����O����ْ��C���������B�A�����_�o�����Ă�����ɋC�����肾�����̂��낤�B

�����C�ɏ��̂��A���ł��Ȃ����ƂɃC���C�����Ă����B

������e�X�g������A�ق�Ƌv���Ԃ�̃e�X�g������B

��w�̂��ߓ��e���ڂ��������Ă����B

1�j�@�܂��A�J�n�̈��A�B

2�j �����̔N�������������Ă��������B

3�j�@�J�n���獡�������炢�o���܂������H�i����Ȃ��Ȃ������Ȏ��₾�j

4�j�@�����傫�Ȏ����o����āA�u���v��傫�������Ă��������B�����\�������āA11���P�O�������v�̐j�ŕ\���Ă��������B

5�j�@�P�U���̃W�������̈�����G���������A�ꖇ�ꖇ���̖��O���m�F������B

6�j�@������ƕ������̂Ȃ��́A�������̐����Q��/�i�X���b�V���j�ŏ����Ă��������B

7�j�@���͓���̐������R�ɑ����܂��B

8�j�@�ł́i5�j�Ō����P�U���̊G�̖��O�����ׂď����Ă��������B

����ȗl�q�������悤���B

�߂ł����P�O�O�_��������_�́A�C�����E�L�E�L���Ă����炵���B�₽���`��ɂȂ��ăE���T�C���Ƃ��B����͎��n�^�]�̃e�X�g�B

�����A����ȓc�ɂɏZ��ł��āA�ԂȂ��ł͐����Ă͂����Ȃ��B�ǂ������i���܂��悤�ɁB

�������A�����̔N�������������_�ł��łɉ������l�����l�������炵���B

���̐l���������ĎԂ��Ȃ��ƕ�炵�����藧���Ȃ��ꏊ�ɏZ��ł���̂ɁB

�n�����Ƌ��ȂǂƂ����V�X�e�������Ȃ����̂��B

|

���N�͓~��������̂������̔N�ɔ�ׂĎ����������A���̎�ނ������悤���B

��������Ă����V��́u�V���v�B�i�X�Y���ڃA�g���ȁj

���Y�悭���Ă��Č��������t���ɂ������A

���̏�Ǝ��H�������F����̌�낪�O���[�ł��邱�Ƃ���A���̌̂͗Y�̐������낤�B�������A���̑�������̂��̂�������������A�䂪�Ƃł́u���̂������v�ƌĂ�ł���B�j�̂������B�@�������A�����Ă邩�H |

���R�̕�炵480�@�@2019.12.10

�@ �@�@�@�@

�@

�H�̏I����

�H�̏I����

�@

����������Ē�d�������Ă��邤���ɁA������̎��X�͂�������t�𗎂Ƃ��Ă����B

�Ⴂ�ʒu���瑾�z�������ɓ��荞�ނ̂ŁA�Ƃ̒��Ɏ�荞�[���j���[���������قǂ̃X�s�[�h�Ő������Ă���B

���̃s���N�̉Ԃ����ɒu���ƕ����͒g�������͋C�ɕ�܂�āA�����Ƃ���������Ȃ��Ȃ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�X���Ɏn�߂���d�������悢���c�~���}����B

�������C�����オ�蕗���Ȃ����t���a�̍����A�o���̙���Ɣ엿���A�A���W�X�g�Z�[�W���@��グ�Ĕ��A�X�`���[���̔��ɂ��܂����ށA������Ƃ̒��ň�ԗ������ꏊ�Ɉړ�������----�Ƃ������d�����ς܂����B

�c���͉����ň�ĂĂ���A�C�X�����h�|�s�[�̕c���A����傫���|�b�g�ɐA���ւ���d�������Ȃ̂����A���N�̔����Ɍ��炵�Ă�100�{������B

�y���݂�����ɕ��S�ɂȂ�A�₪�ċ�J�Ɖ����A������Ƃ���߂��������̂��낤���B

�l����̂��悻���B

���ł��邱�Ƃ����܍s���A���ꂵ���Ȃ��B

���R�̕�炵479�@�@2019.12.3

�@ �@�@�@

�@�@�@ �@

�A��͕|��

�A��͕|��

��T�̂��ƁB�V���ɂ���ȋL�����ڂ��Ă����B

�u1970�N�ォ��1980�N��ɂ����āA���{�ōw�����ꂽ�u�_�C�������h�v�����܁A����A�W�A�ō�����������Ă���B�i���ɗD��Ă��āA���Y��g�߂Ɏ��K���̂���C���h�Ȃǂœ��Ɋ��}����Ă���v�ƁB

����₱���ƒf�̗����n�߂Ă݂����A�Ō�Ɏc�肻���Ȃ̂͘a���ƍ���w�ւ̃_�C�������h���B

�������������́A�����̉��{���̒l�i�̂��̂�̂��펯���A�ȂǂƍJ�Ԍ����Ă����̂�^�Ɏ����Ԃɑa�����_�i�����͂܂�����҂����ǂˁj�́A�킴�킴���s�̕�ΐ��X�Ɏ���A��Ă����A�i�f�[�g�̏ꏊ�����s�������̂��j

�@�@�@�@�@�@���s�l���@��ΓX�@�����i�Ă炤���j<http://www.kyoto-terauchi.com/>

�����ł���Ȃ�̒l�i�̃_�C���̎w�ւ��v���[���g���Ă��ꂽ�B������_����ΓX�ɏڂ����킯���Ȃ��B���̓�l�̎o�����̓X�ŋ��߂�����w�ւ��Ă�������ƕ��������炾�����B

���ꂩ�琯�̐��قǓ��ɂ����߂����B

���������A��i�ƃE���T�C�e�ʂ̔��ꂳ���ֈ��A�ɂ��ז����鎞�ɉ��w�ɂ͂߂����Ȃ�-----�B

���Ƃ͂��łɋL���͂��ڂ�B�Ȍジ���Ƌ��ɂ̒��Ŗ����Ă����B�������͎C���Ă��܂��A������Ă��܂��Ă���B

�w�ւł�����o���Ă��邱�Ƃ�����B�������ɂ́u�����w�ւ̌����v���t�����̂悤�����A����Ȃ��̂��w�ɂ͂߂Ďd���Ȃǂł��Ȃ����_�ɂ̓��^�V�A�r���v���v���[���g���܂����ˁB

���āA���̓����}���܂����B�d�������߂Ă̂�т肵�Ă���3�P���̊ԂɁA�����i���₽���Ղ肩������Ȃ����j�����Ă��܂������̖�w�ɔ��N�O

�ɂ��炦���w�ւ�����Ȃ��I�����Ŏ������H�͂ƌ����u�����悩��w�ւ̃v���[���g�𗪂��v�������B

���̌����w�ւ���͂肨�ڂ�̂��Ȃ��ցB�q��ĂɎw�ւ͎ז�����ˁB

���āA�ߐ{��11���ł��B

���܂��܍s�����̃z�[���Z���^�[�̃`���V�Ɂu��A���v�A����i�ȂǍ����������܂��v�Ƃ������̂��������̂��^�̐s���B

�������ˁA���̃_�C������������Ă��炦��̂Ȃ�ǂ̂��炢�̒l�i�ɂȂ�̂��A�Ӓ肵�Ă��炨�����B

�ȁA���_��A���̂����łǂ����V�тɍs���̂�������Ȃ��H�@������l���N�����Ȃ����ˁB

�J�̒��A�o�����܂����B

�Ӓ�l�͂��������܂����B

�u�_�C���͎��͂�������ĐV�����f�U�C���ɕς���̂ł��B�ł������قǑ傫�ȃ_�C�������h�łȂ��ƍw���������̒l�i�ɐ܂荇���܂����B�����ł��ˁA���͂̃v���`�i�̋��z�ɂȂ�܂����˂��v�u�i���͂ƂĂ������̂ŁA���ꍂ�������ł��傤�B�v�����āu����ȃz�[���Z���^�[�ȂǂɎ����Ă��Ȃ��ŁA������Ƃ�����ΓX�ʼn��H�������Ȃ蓙����������Ȃ肵�������A�����ł���v�B

�ƂڂƂځB�A�蓹�̉J���₽���������ƁI

�u���̂����łǂ����V�тɍs���̂�������Ȃ��H�v-----��������߁I

���܂��F

���ɂɓ����O�ɂ��̍���w�ւ��͂߂Ă݂��B30�N�Ԃ肾�B������������ɂ͉������߂Ȃ�Ƃ��������̂ɁA�Ȃ�Ƃ˂����߂܂ł�������Ȃ�------�B

������ɂ��Ď��̂̓X�R�b�v�ɌL�A��֎Ԃ̃n���h���A��ɕs�p�i�̓������傫�Ȃ��ݑ܁B��������w�������Ȃ��Ă��܂��Ă����̂��B

�܂��ˁA��̉Ԃ̂��߂ɓ��������ʂ����Ȃ����̂�����d���Ȃ��A����Ɍ�����킯�ł��Ȃ��B

�l�ڂɕt���ꏊ�ł́A�L�̂悤�ɒ܂��B���Ďw���ۂ߂Ă��悤���B

�@

|

�H�̎��̂��낢��

3���̕����̓J���^�`�E�k�k�@ �Ɠ��̍��肪����

�^��͉G�Z�E�J���X�E�� �����₯�̖�@�@

2���͉G�H�ʁE�E�o�^�}�E�k�o�^�}�Ƃ�

http://kemanso.sakura.ne.jp/nubatama.htm

���̉��̃C�K�C�K�́@�A�����J�t�E�E���߂肩��

5���́@�ւ̎��@�i��Ԃ��j�֖��͂��ꂩ��̂�

�^�͓Ȃ̎� ���H���ʓ|�����H�ׂ���

6���̏������̂́A�R���̂ނ����@�ނ������т� |

���R�̕�炵478�@�@2019.11.23

�@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@

������̂ł��A�����܂��������ŁB

������̂ł��A�����܂��������ŁB

�^�J�T�S�����i�����S���A��p�S���Ƃ��j�����ȃ������@�@��p���Y�̋A���A��

�@

|

�����͂������A�����ƉԌ�����ʂɂт�����Ƃ����ŋ��낵���قǑ�����A���B

�Ȃ܂��p�����ꂢ�Ȃ����ɔ�������邱�Ƃ��Ȃ��A������ɂ͂т���B�c�O�Ȃ��獁��͂Ȃ��B

���ɂ��̉Ԃ͖和�̐^�ɉ���o���A���������������Ĕ�����炸�ɂ�����A7���Ɉ�x�Ԃ��炩���A���̌����n�����悤�Ƃ��Ă���

�Ă���Œ��́A���~���߂������̎����ɐV�����Ԃ������B

�t���ׂ����ɐ����Ă��āA�ԕق̗����ɐԂ�������̂ŁA�e�ՂɌ������邱�Ƃ��ł���B

���{�̍ݗ���Ƌ����A���邢�͌��G���āC�E�C���X��}��邱�Ƃ���A�O�������@�ɒ�G����Ǝw�肳���̂��߂���������Ȃ��B

�́@��̑܂̒��ɂ͐�߂��킪�����Ă���B

�u������v�Ƃ����ړI�ɒ������B

�Ԃ̖��͒Z����-----������3�������Ԃ͎����Ȃ�����ǁA���ꂢ����ˁB |

�O�������@�F

�O�����玝�����܂ꂽ��A���̒n�悩��̈ړ��킪�A���{�����̐��Ԍn��j��̂�h������2004�N5���ɐ����A05�N6���{�s���ꂽ�B

�X�ɔ�Q���z�肳���ꍇ�ɂ́A�u����O�������@�v�ɑ����ċ쏜�Ƃ��̊Ǘ�������Ƃ̖��߂�������邪�A�����������{�̎��R�ɓK�������A���͂����Ƃ₻���Ƃ̋쏜�ł͒ǂ����Ȃ��B

����O�������@�F

�����ł́@�A���C�O�}�A�J�~�c�L�K���A�I�I�N�`�o�X�A�A�J�Q�U���A�K�r�`���E�A�\�E�V�`���E�A�J�_���V�A�Z�A�J�S�P�O���A�E�`�_���K�j�ȂǁB�A���ł̓A���`�E���A���F���Ĕh��ȉԃI�I�L���P�C�M�N�A�I�I�n���S���\�E�Ȃǂ��w�肳��Ă���B

���R�̕�炵477�@�@2019.11.14

�@ �@�@�@

�@ �@

�@

�т̒��ɉƂ����Ă������

�т̒��ɉƂ����Ă������

���t���n�߂��т̂Ȃ��Ɂu�s�b�v�V���[���v�Ƒ傫�ȉ����������B�����A�܂��B

���Ԃ̑傫�ȃK���X���ɖ쒹���Ԃ���A�f�b�L�̏�ŋC�������Ă���B

���𔖂��J���A���𗧂ċr�����������-----�B���߂Č��钹���B�F���������낤���H

��ʂ̑傫�ȃK���X���ɗт��f�荞�݁A����������쒹����э���ł��鎖�̂����т��т���B

���̂��ѐ\����Ȃ��C�����ł����ς��ɂȂ�B

�@

|

�@

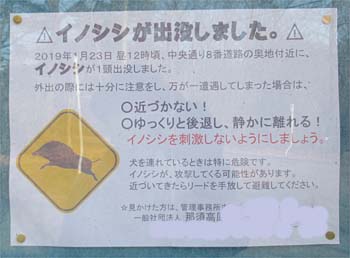

���̎��_�Ō����Ė쒹�Ɏ���o���Ă͂����Ȃ��B

�����ǂ̊댯�����邱�ƂƁA���������l�Ԃ̓������t�����쒹�����R�̂Ȃ��łǂ������������邩���悭�킩��Ȃ����炾�B

�����̏ꍇ�ȂǁA�ɒ[�Ɍ����ΐl�Ԃ̓����������Đe�������������邱�Ƃ�����B

�@ |

|

�����ƌ���邱��10���B

�����B

�悤�₭�����オ�������̒��́A�f�b�L�ɂ����Ă���T���_���̉A�ɉB���悤�ɐg�����B

�@ |

|

�@

�D��S�����i�A�z�Ƃ������܂����j�ȉƎ�́A�T���_���������グ�Ă݂�B

���𐂂炵�̂̃o�����X����낤�Ƃ��Ă��邩��A����͂Ȃ�Ƃ����C�ɂȂ肻�����B

�@ |

|

�@

�����ƁB��B

�g�����X�ɂ��܂��ĐS�𗎂��������悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤���B

�ꎞ�Ԍ�A�тɏ������B |

���̒�����E�E�O�C�X�B���Y���F�ňႢ�͑̂̑傫�������Ȃ̂ŁA�ǂ��炩���ʂł��Ȃ��B

���܂܂Ŗ����͕����Ă������A����Ȑg�߂Ŋώ@�ł����̂́A���߂Ă̂��ƁB

���́u�ف`�ق�����v�̖����̓I�X�̂���B�꒣��錾�����������߂Ė��̂Ŏ�����3������5���̃J�b�v�����O�Ƃ��̌�̈琗�̂���Ɍ�����B���́H�u�������v�ƕ������邩�����Ȑ��Ŗ��B(�����Ƃ����j

�����Ă̐���ɂ��傫�ȋ������Łu�ف`�ق�����v�ƕ������Ă��邱�Ƃ����邪�A����́u���Ԃ�I�X�v�̖����Ȃ̂��B�܂�A���e�Ȃ������������ȃI�X�̐����B

���̐����Ɨ������������~��Ă����悤�ȂȂ�Ƃ������Ȃ��C���ɂȂ邪�A���́u�{�N�A���e�Ȃ������患�B�������̎q�����Ȃ����v�Ɩ��Ă���炵���B

��@�E�O�C�X�i�w��: Horornis diphone�j�X�Y���ڃE�O�C�X�ȃE�O�C�X���B

���R�̕�炵476�@�@2019.11.7

�@ �@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

���[�����ĐV����������

���[�����ĐV����������

���r���[�Ɋ�p�ŁA�������̂�����Ε������Ă݂������_�B

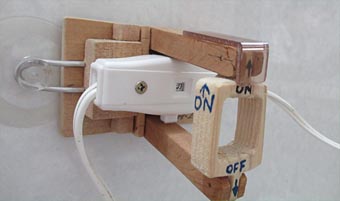

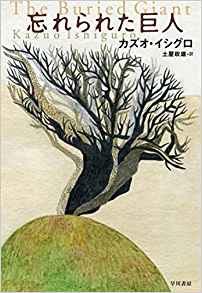

�z�\���N�ɂȂ�Ƃ̒��̓d�C���i�����͂��߂��B�@�Ȃ����������炵���B

�̏�ꏊ������ꂽ���R��������A�Ȃ�Ƃ����̃g���u���������ʼn������悤�Ƃ���----�H�w�n���n�j�̖ʖږ��@���B

�@

|

���ɂԂ����̂������̂��A�|���@�̎茳�̃X�C�b�`�����Ă��܂����B

�d�����I��������_�Ŗ��ӎ��Ɏ������Ă��邩�炩������Ȃ��B���s�V�������A���^�V�B

���ɂ��A�O���ɐV�����X�C�b�`�����t����

�u�ǂ����I�v�u�����悤�ɂȂ�������I�v |

|

�������͂�X�C�b�`����ꂽ�u�E�H�[�^�[�W�F�b�g�i���͂��������ׂ������Ŏ��Ԃ�|�������B�j�v�B

���������̂ł����������Ƃ��N���������B

�V�����X�C�b�`----�Ƃ�ł��Ȃ��A�i���O������----�����t���A���ڂ����G��Ȃ��Ă������悤�ɍX�ɖؐ��̃X�C�b�`����ɂ��Ԃ����B�܂��֗��͕֗������ǂˁB |

|

�u�����̃V�����[�A���܂��Ă��ĉ�����ˁA���̐^������ɉ���������������̂Ɂv�ƙꂢ���̂����ɂ��A�V�����[�w�b�h�ɃG�N�X�e���V�����E�A�[�������t�����B

������厖�ɂ��Ă���A���ނ̃��b�h�E�b�h���g���āB

�������ɑ̂��Ђ˂�Ȃ��Ă��܂�����������������悤�ɂȂ����B�C�����������B |

����Ȃɉ��������Ƃɂ��C���X�Ȃ̂́A���������̂��B�����łȂ�������ŐV���̋@�B�E��B���g�����̂ɁB

�����C�ɂ̓s�J�s�J�̃X�e�����X�̃A�[�����t���Ă������낤���A�T�C�N�����|���@�ŏ��_���X��x�ꂽ���낤�ɁA�v�V�����Ɖ����Ǝ��Ԃ��������C�����悭����Ă������낤�ɁB

�u�Ȃ�ł��C�����Ă���Ă�������l�ˁv�Ƃ�������邪�A���[�����ĐV������̂ق������ꂵ��------�B

�ł��A�u�V�ϒn�ق��N�������A���Ƃ����̎��Ԃ����P���悤�Ƃ���́v�������_�́A�ĊO����ɂȂ鑶�݂Ȃ̂�������Ȃ��ȁB

���R�̕�炵475�@�@2019.10.29

�@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@

���������������O�������ā@�@Salvia leucantha �i�T���r�A�E���E�J���T�j �V�\��

���������������O�������ā@�@Salvia leucantha �i�T���r�A�E���E�J���T�j �V�\��

�H�e���炫�n�߂邱��A�����ԕ��L���O�̌`�̉Ԃ���������t���A���ڂɂ��N�₩�ȉԂ����̎����̒���ʂ��Ă����B�i����ԏ��A�O�`�ԂƌĂԁj�i��{��̉ԐF�͔��B���E�J���T�Ƃ̓M���V����Ŕ����Ӗ�����B�j

���|�p�Ƃ��ĉ��ǂ���邤���ɂ��낢��Ȗ��O��t�����āA���₱�̉Ԃ́u�A���W�X�g�Z�[�W�v�u���L�V�J���E�u�b�V���Z�[�W�v�u�x���x�b�g�Z�[�W�v�u�r���[�h�Z�[�W�v�Ƃ��������O�������Ă���B

�т̒��ɂ������ƍ炭���̉Ԃ����ċ����q�ɁA

�u���O�͂ȂɁH�v�ƕ������ƁA��u�ǂ��I�Ԃ��ŔY�ނ��A�܂��u�A���W�X�g�Z�[�W�v�Ɛ������A�u�ق��ɂ���Ȗ��O�������Ă���̂�v�Ƒ����邱�Ƃ������B

��������ƕ��ʂ́u����ȂɊo�����Ȃ��ȁv�Ƃ̕Ԏ����Ԃ��Ă���B�������ȁH

�����A�����J���Y�̉ԁA�ƌ����Γ������肪�ǂ���⊣���C���̓y�n���D���ŁA�ϊ����͂����B���ꂪ��ԁB

12���ɓ���ƒn�㕔�����A��������傫���x�肠���đϔM���̂���傫�Ȕ�----���̋��Ȃǂ������Ă��锒�����̒��Ɏd��������ʼnƂ̒��̈�Ԋ����ꏊ�ɁA���Ƃ��q�Ԃ̃g�C���̑��Ȃǂœ~�z����������B

����̌��̉Ƃ��Ƃ��̂܂ܒ�œ~�z���ł������ǁA�}�C�i�X15���ɂ܂ʼn����邱�Ƃ�����ߐ{�ł͂���͖������B

�{���ɍD���ȉԂ����炱��Ȏ�ԂȂǑ劽�}�B

�@�@�@*�A���W�X�g��2���̒a���Ȃ̂ɁA��Ȃǂɉ��̂Ȃ����͎����Ă��Ȃ��B

�@�@�@�@�܁A���̉Ԃ̂ق��������y���߂Ă�����ˁB

���R�̕�炵474�@�@2019.10.19

�@ �@

�t�m�炸�A�Ԓm�炸�@�R���`�J���@�i�����ȁj�ʖ��C�k�T�t����

�t�m�炸�A�Ԓm�炸�@�R���`�J���@�i�����ȁj�ʖ��C�k�T�t����

���̎����ɉԂ��炩���A���N�̉Ăɂ����ėt��炷�̂́A�֎ꍹ�i�ފ݉ԁj�ƈꏏ�B

��̒ւ̖̉��ŁA��������̈������������Ȃ���悤�₭�Ԃ��炩�����B

�Ԍ��t�́uMy best days are past�v�B------�����ސg�ɂ܂����v�����B

������^�l�Ɋ܂܂��A���J���C�h�̈��ł���R���q�`���͌����ŁA���ɁE�_�o�ɂɌ��p������Ƃ���邪�A��������m���Ă����͔̂{���̐A����̐��Y���o�ɂ��p�����Ă������Ƃ��B�Ⴆ�Ύ�Ȃ��X�C�J�̍�o�ȂǂɁB

���͎s��łقƂ�nj������Ȃ����A30�N�قǑO�ɂȂ邩�u��Ȃ��X�C�J�v�����Ă͂₳�ꂽ�������������B

������Ă��킪�Ȃ��B

�ǂ�����H�ׂĂ��ʓ������B

�m���ɕ֗��Ŋy���������A�����ɂ��́u�s�b�A�v�b�v�Ǝ�������ɔ���y���݂��Ȃ��Ȃ����B���̂����Ƃ������Ƃ��Ȃ����낤���A�ŋߎ�Ȃ��X�C�J���������Ƃ��Ȃ��B

�@ �@

�@�@�@���]�L�̔�Q�������炷���H�䕗�����Ă���B

���R�̕�炵473�@�@2019.10.11

�@ �@

I wanted to ask if you are the author of the page about plants

in books about Anne Shirley?

I wanted to ask if you are the author of the page about plants

in books about Anne Shirley?

�O��̃e�[�}�u�X�̃s�A�m�v�̑���

�X�Ɏ̂Ēu���ꂽ�s�A�m��e���A�c�����납�特�y�ɐe����ł�����l���̃J�C�́A������̎w���̂��ƍ���ȏɂ��������w�͂𑱂��A5�N�Ɉ��J�����u�V���p���E�R���N�[���v�ŗD������B�J�C�́A�����̏����ɂ́A���t�ł��鈢����s��s�A�j�X�g�Ƃ��đ��݂��邱�Ƃ��s�����Ƃ����A���E�I�ȃ~���[�W�V�����E�n���h�h�N�^�[�Ɉ�����̍���̎�p���˗�����B

�J�C�Ƌ��Ƀ��n�r���ɗ�ނ��Ɩ��N�B������́A�Ⴂ���̉��t�������ۓI�ȃJ���o�b�N�E�R���T�[�g�𐬌�������B

������ƃJ�C�́u2��̃s�A�m�̂��߂̋��t�ȁ@�����F����ȁE���E���@���Y�v�̏�ʂ��A���t�̓��������ŏI����Ă���̂ŁA�悯���Ɉ�ۂ��[

�܂�B�i�����ǂ�ŗ܂��]�����������ɂȂ����̂͂����炭���߂āB�j

�@

|

��i�ɂ���A�V���p���E�R���N�[���i���m�ɂ̓t���f���b�N�E�V���p�����ۃs�A�m�E�R���N�[���j���J�Â����̂́A�|�[�����h�B

�|�[�����h���܂�̍�ȉƂł���s�A�j�X�g�́u�s�A�m�̎��l�v�Ƃ��Ă��t���f���b�N�E�V���p���̉��y�̐_����搂���p�҂@����R���N�[���B���������ăR���N�[���ʼn��t�����̂̓s�A�m�̂݁B

�ۑ�Ȃ͑S�ăV���p����i�Ő�߂��Ă���B

�@ |

�O�u���������Ȃ�܂����ˁB

�|�[�����h --- �����V���� --- ���W�F���L����----�Ǝv�������炵�Ă������̌��ցA�|�[�����h�����ʂ̃��[�����͂����B

�Ȃ�Ƃ������������낤���B���[���̓��e�͌f��̒ʂ�Ŏ���Web Page�����ĘA�����Ă����̂������B

�hI am from Poland and I run a similar website. I would like to

exchange experiences.�h

�������ŁI�������p�ꂪ�S���ƂȂ��B����������������A

�hThank you for your answer. Unfortunately, I don't know

Japanese, but Google Translate currently allows me to read Your

texts.Your work is really impressive.�h

���������ˁB

�͂́A���������B�p��̐��p��ȂǕ�����Ȃ����爥�A���x�Ŏn�߁A�{�_�͖|�₷���P���ȓ��{��̕��͂�ςݏd�˂�����킯���ȁB�u���Ȃ����p�ꂪ�s���ӂȂ悤�ɁA���͓��{�ꂪ�ł��Ȃ��v�B���̃X�^���X�������ȁB�A�����D���Ȃ̂�����A�W�̓C�[�u���ł���ƁB

�V�����ł����|�[�����h�̗F�l��Web Page�̃A�h���X��

<

https://zielnikmontgomery.blogspot.com/search/label/gatunki

>

�A���w�҂̔ނ̖��O�́uStanisław Kucharzyk�v.�B����������̂ŁA�u�|�[�����h�̐l�v�Ƃ����t�H���_�ɂ���܂ł̃f�[�^���d�����Ă���B

�NjL

��̃y�[�W�������Ɂu�|�[�����h�ꁨ���{��v�֕ϊ�����ƁA�\���̍����ɑ傫�ȈႢ������̂��A�͂���߂���Ȃ��Ă��܂��B�����Łu�|�[�����h�ꁨ�p��v�ւƖ|�Ă݂��B-----�悵�I����ł��́u������O�v���������������Ƃ��`����Ă���B�����Ƃ��Ẳp��̗͂��ĔF�������B

���R�̕�炵472�@�@2019.10.4

�@ �@

�@

�ǂ��Ղ��

�ǂ��Ղ��

�@�@

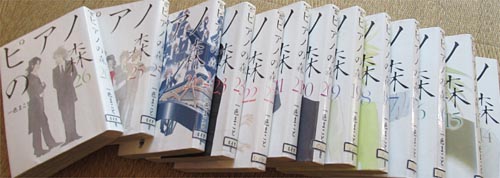

�����疟��ɔM�����邱�Ƃ�Y��Ă����̂��낤���B1980�N��́w��͓S��999�x�A�w�L�����f�B�L�����f�B�x�A������̎G���w�Ȃ��悵�x�ɘA�ڂ���Ă����w���т܂�q�����x�ȗ����������30�N�ɂȂ邩������Ȃ��B

�}���ق��疟����i���̓A�j���Ƃ����炵���j����Ă���̂͏��߂Ă̂��Ƃ��B

�w�s�A�m�̐X -The perfect world of KAI-�x�i��F�܂��ƍ�j

���͂��̃A�j���̌���Ƃm�g�j�ŕ��f�����h���}�ɂǂ��Ղ�ƐZ���Ă���B

�������Ƃ��Đ��܂�Ȋ��ň��l���̈�m���C�́A���w5�N���̎��A�s�A�j�X�g��ڎw���J�{�ɏo��A�O�サ�Č�ʎ��̂Ŏ��ɂ߂����V�˃s�A�j�X�g�E������s��ɂ��̍˔\�����o����s�A�m�̐��E�Ɉ������܂�Ă����B

���̖����ǂ�ł���Ɓi����͌���A�Ȃ̂��H�j�_�����������F�ɕϐF�����{����A���t�}�j�m�t��V���p���̉����������Ă���悤�ȋC�������Ă��邩��A�s�v�c���B

|

|

�����̕�̂̂��傤��Ђ�����N�������炦�Ă���B

�����Ă���ꏊ�ɂ���Ď��n���鎞�����Ⴄ�̂ŁA�����ƂɐL�т����G���Ă͊��G���m���߁A�����ĉƂ̒��Ŋ����������傤��Ђ��ɂ���B�������N��!

���̎�����́A�����ݖ��ł͂Ȃ��ĕ��ʂ̏ݖ����g���A������������ėL�@�ۑ哤�����̏ݖ����B

�������N���~��45�E���Ă����B�����160�ɂȂ����B�������̂��߂Ȃ̂œK���ɂȂǂȂ��B������Α����قǗǂ��̂��B�B |

���R�̕�炵471�@�@2019.9.30

�@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@

�@

��������ĕ����Ă�����A�����Ă���

��������ĕ����Ă�����A�����Ă���

�@ �S����� �S�����

�䕗�̗]�g�������r�ꂽ�����A�߂��̎��܂Ŗ쒹�̂��߂̃N���~��T���ɍs�����B

�q�}�����̎킪�A���̓~�̒������̉a�ɂ͂���������Ȃ��B

����Y�܂��Ă����Ƃ���̂��̗��ʂ������Ԃ́A�܂�œV����u�}�i�v���~���Ă��Ă悤���B

�Ⴄ�̂́A�����ł͂Ȃ����ƁB�����炭�����̎��n�����N�Ō�̂��̂ɂȂ邾�낤�B

�̔���ނ��A���g�����������Ă��̓~�ɔ����悤------�Ȃ�ł�����n������ƁA�����͂������������Ǝv���Ă��邩��B���������A�N���~�̔���������������̂́A���ؐ��̍ޗ��ɂȂ�炵���B

�тɎR�I�������n�߂Ă���B�Z�����Ȃ肻���B

�@�@�@ �@�@���ԃz�g�g�M�X �@�@���ԃz�g�g�M�X

���R�̕�炵470�@�@2019.9.25

�@ �@�@�@

�@

�����̏ے��Ȃ̂�---- �u�@���t�v�Ƃ������t��������

�����̏ے��Ȃ̂�---- �u�@���t�v�Ƃ������t��������

�f���e���r�Łu�@���t�v�Ȃ錾�t���Ă����̂́A�������\�N���O�ɂȂ邾�낤���B

�Ō�ɂ��́u�@���t�v�����̂͂����A�����v���o���Ȃ��قǂ��B

�@���t�Ƃ́A�u�����̑ԓx�⓮�삪���i�ŐT�݂̂Ȃ����ƁB�]���āA�v���̐y�͂��݂Ȃ��ƁA�����̐T�݂��Ȃ��A�����Ȃ��Ƃ������悤�ɂ��Ȃ�B�v�Ɠ��{��S�ȑS���ɂ������B

�v���������A������������Ȃ��Ƃ킪�g��U��Ԃ��Ă݂�B

�u�͂����ρv�̗R���ɂ͏�������悤���B

�t�A�ŏ��ɏo��̃n�X�̗t�͐��ʂɕ����A�n���̍��ƌq���萎�̖�ڂ������Ă���B�Ƃ��낪���̏��Ԃ�̗t�́A�X�C�����̗t�̂悤�ɐ��ʂɕ����A�Y���Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ���A�v���������ƌ��т��u�@���t�v�ƌ����ƁB

������́A�]�ˎ���̑��i���j�̖≮���A�ڋq�w��@�t���Ƃ����悤�ɂȂ����Ƃ������́B���~����Ɏg���n�X�̗t�́A�Z���̎��v������---�Վ��ɂ��q�̑��������---������@���t�B

�n�X�̉Ԃ��t�����������ł͂��邪�A������ƂˁA������������̂�����ȁB

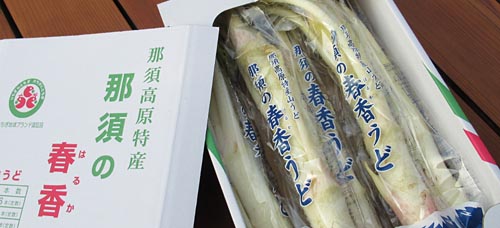

|

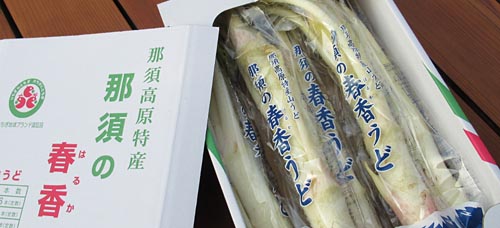

�ߐ{�����̏H�̖��A�n�������Y�̒Ìy�����S���Y���̂��X�ɏo�Ă����B

�ЂƂT�O�~�B

�o�n�߂̒������������ăT�N�T�N���������B

�H�C�`�W�N���łĂ���̂������������낤�B

�W�����Â���ɖZ�����Ȃ�B |

|

�g�}�g�̑܂ɃJ�^�J�i�Łu�L�Y�v�Ƃŏ�����Ă������B�T�P�O�O�~

����Ȃ�A���̃g�}�g�B

������l�͋��������C�����낤�ɁB�L�Y�����āI

�V���������Ƃ��̂悤�ɐK���ꂵ�Ă��܂����A���ɂ͕ς�肪�Ȃ��̂ɁB |

�@�@�@�@�E�@����ς܂�Ă�����̌��̋�`�̋�̂ق̂������

���R�̕�炵468�@�@2019.9.6

�@ �@�@ �@

�@

�D�̒�����炭�Ԃ́@�@ �n�X�@�i�X�C�����Ȃ̑��N�������j

�D�̒�����炭�Ԃ́@�@ �n�X�@�i�X�C�����Ȃ̑��N�������j

���[�O���g�̊W���J���āA���ɕt���Ă��郈�[�O���g���r�߂܂����H

�l�ڂ��Ȃ��Ƃ��́A���������ĊW���r�߂�----���߂����Ȃ�Ăق��Ƃ��I

���l�̖ڂ�����Ƃ��́A�X�v�[���ł���������Ă������ς��r�߂�B

���ꂪ���N�̏K�����������A�ŋ߂͂��̉B�ꂽ�y���݂������Ȃ��Ă��܂����B

�u���[�^�X�E���ʁv������̕�炵�ɐZ�����Ă��āA���[�O���g�̊W�ɝ������A���~�j�E�����g����悤�ɂȂ�������Ȃ̂��B

���[�^�X�Ƃ͘@�E�n�X�B�n�X�̒n���s����債�����̂������R���B

�傫�ȗt�͐��̏�ɗ����オ��A�Ԃ��炩���h�{��~���A�H�̏I���ɂ͘@���E�����R���ɂƐ�������B

�n�X�͂���Ȏd�g�݂������Ă���B

�����̓D�̒��ɂ���n���s�i�����R���j���璷���t����L���A���ʂ̏�ɓ˂��o�����̐�ɗt������B

�n�X�̗t�̒������ɂ͏����Ȍ����J���Ă��Ē����t���ɂȂ���A���̗t���ɂ��������Ă��̂܂ܒn���ɂ��郌���R���̌��ɘA�����Ă���|�|�|�A���ʘH�݂����ɁB

���̋⌊�̖����́A�ċz���邱�ƁB�����R���͗t�Ɨt����ʂ��Ď_�f�Ă���̂��B

�n�X�̗t������āA�t������n���s�ł��郌���R���܂ł̎_�f�����̃��C�����₽���ƁA�������Ƀn�X�͍��邱�ƂɂȂ�̂��낤�B

���̍��������Ԃ�����邽�߂ɁA�n�X�̓��b�N�X������t�̕\�ʂɕ��債�A�\�ʂɂ͔��ׂȖтɎ����ˋN�������Ă���----���̃��b�N�X�{�ڂɌ����Ȃ��ׂ����ˋN���̓����ŁA�n�X�̗t�͐���e���A�ʂƂȂ������͕\�ʒ��͂ɂ���Đ���̋ʂ̂悤�ۂ܂�A�D�⍩����t�ɂƂ��Ďז��Ȉٕ��𗍂߂Ƃ�Ȃ���]���藎����Ƃ�����Ƃ����̂��A���̃R���R���������ʂ̐��̂Ȃ̂��B

���ꂪ���[�^�X���ʁiLotus effect�j�@�i�uLotus-Effect�v�Ɓu���[�^�X�G�t�F�N�g�v�͓o�^���W�j

�ޗ��H�w�ɂ����āA�n�X�Ȃ̐A���Ɍ����鎩���w���p��ŁA�ŋ߂͓h���A�����ށA�z�Ȃǂ̕\�ʂɃ��[�^�X���ʂ�^���\�ʂ��������Ă���ƕ����Ă���B

�w偂�I�̋r�̓��������A���{�b�g�̓���ɉ��p����A�g���{�̑̂̍\�����A��s�@�̐v�ɎQ�l�ɂȂ�悤�ɁA�]�������Ȃ����A���̐��������l�ԎЉ�ɖ��ɗ���̈���낤���B

���₢��A�l�ԎЉ�ɖ��ɗ��Ƃ́A�����Ȍ��������낤�B�ɐB�Ǝq���ɉh�ɑS�͂��グ�Ă��邱�Ƃd���ׂ��Ȃ̂ł͂ƁA���낱��]���鐅�ʂ��ςȂ���l����B

|

|

�n�X�̉ԁ@�@�E���͉Ԃ��U������̃n�X�̎�

�@�J�I�̌����u�n�X�O�`�E�@���v�ƌĂԂ̂͂��̗l�q����B |

�n�X�ɂ悭���Ă��邪����̓T�g�C���̗t |

�܂��T�g�C���i�����j�̗t�ł������悤�Ȍ��ʂ�������悤���B

�w���t�W�x�ɂ͂�������B�@�@�@�@�@http://kemanso.sakura.ne.jp/umo.htm

�@�@�E�@�t�͂�������������̈Ӌg���C���ƂȂ���͈̂��̗t�ɂ��炵 �@�@�@�������Ӌg���C�@�@��16-3826

�@�@�@�@�@�@�@�i�Y��Ɏ����̍Ȃ����̗t�ƕ\�����Ă���I�j

��ɃC���h��l�p�[���ŐM�����Ă���q���h�D�[���ł́A�n�X�̉Ԃ͏�������P���̏ے��Ƃ���Ă���B�܂���������{�ł́u�@�͓D���o�łēD�ɐ��܂炸�v�ƌ������킳��A�Ԃ͕����Ř@��(���)�v�ƌĂ�

��Ɋy��y���ے�����ԁB���厛�̑啧�l�������Ă���̂��@�؍��B

�@

���R�̕�炵467�@�@2019.9.1

�@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@ �@

�ߐ{�Ȋw���j�ف@�J�ًL�O�u�����Ă���

�ߐ{�Ȋw���j�ف@�J�ًL�O�u�����Ă���

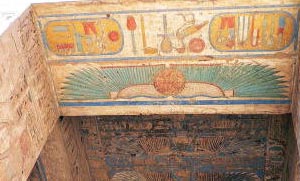

�u���̃e�[�}�́u�~���@�̗��j�Ƃr�o���R�[�h�ӏ܉�v �@

����́A�~���@�̔�������f�W�^���E�I�[�f�B�I�܂ł̊T���j

|

�܂��A�G�W�\���̉~���^�~���@�ɂ��Ă̐���������A�����Ńx�����i�[�̉~�Վ��~���@����������A���݂̐��E�I��ƃr�N�^�[�������߂���܂ł̉ߒ������ꂽ�B

�u���̒��ň�Ԉ�ۓI�������̂́A�G�W�\���̔��������X�ǎ��~���@�W������

Edison Standard Phonograph 1905�@

���Đ����鉹�������Ƃ��B

��₩����镔����������̂́A�����̂��̂�����`�ƂȂ��Ĕ�яo���A���͂̋�C���A�ƌ�������z��

�ł��܂����B

���ʐ^������B���邢����w�ɒu���Ă���̂ŁA����Ȏʐ^�����B��Ȃ������B

�������A�܂��ƂȂ��M�d�i�Ȃ̂ł�z�u��ς��邱�ƂȂǂł��Ȃ��B

�@�G�W�\��(Thomas Alva Edison

1847�`1931)�����߂Ē~���@�삵���̂�1877�N�B

�d�b�p���b��̐U���𗘗p���āA�X��h���������̃��{���ɐ��̔g�`�����ݍ��݁A���̉����Đ���������ɐ��������B

���̌�A���̘^���Đ����u�̔��z��W�J�����A�~���`�̃h������������~���@�������������̂��AJohnKruesi�B1877�N�̂��Ƃ������B

���Ȃ݂ɏ��߂Ę^�����ꂽ�̂́A���w�̂���

"Mary had a Little

lamb"�@�����[����̂Ђ��A�Ђ�----�������B�}�U�[�O�[�X����̂�ꂽ�̂��ʔ����B

�@ |

http://www.tzwrd.co.jp/index.html�@

�@�@�@�ߐ{�Ȋw���j�ف@�ْ��E�c�V�@�E�v���@�@�L����Ё@�c�V�q���c�Z�p�m������

�@�@�@�����قł͂Ȃ��āA���j�قƂ���-----���ԕۑ�����Ă��邱�ƂɊ��ӂ̎v�����N���Ă���B�@

�@�@�@�@

���R�̕�炵466�@�@2019.8.27

�@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@

�@

Quena�@���̉�

Quena�@���̉�

�@

|

�@���Ԃ̖ڂɂ��ꏊ�ɁA�点���ɕ҂܂ꂽ��̃P�[�X�ɓ������P�[�i

���u���Ă���B �@���Ԃ̖ڂɂ��ꏊ�ɁA�点���ɕ҂܂ꂽ��̃P�[�X�ɓ������P�[�i

���u������B

�P�[�i�͓�ĂōL���p�����Ă���|�̓J�B

�����f���ɐ��������|�̐߂Ɛ߂̂��������X�|���Ɛ����Ė����A���������A���K�p�̌������Ă���B

�@ |

�������ꂾ���B���̓J���P�[�i�B���̖��ȁw�R���h���͔��ł����x�ɋ����Ă���J�Ȃ̂��B

������O�ɓ��ĂĂ݂�B

����ۂߍׂ���C�̓����A�P�[�i�̒��ɐ�������ł݂�B

�P�[�i�̓����ɓ���������C�͒��ŋ��������A���̕��ɂ����������o�Ă���B1980�N�㏉�߂̂R�N�ԁA���_�͓�ăA���f�X�̎R�̒��ɂ����ЂŁA���ǖ@�Ɋւ���Z�p�w�����s���Ă����B

���̌�߂ł����ЋƂ͔��W���A�Q�O���N�L�O���ɏ��҂��ꂽ����A���Đ����Z�p������������̐l�������A�������o�������Ă��̓�{�̃P�[�i���v���[���g���Ă��ꂽ�B

�����ƈ���\�̃y�h�����܂���ȁA�����Ď��̋ȂƑ����Ėڂ̑O�Ő����Ă��ꂽ���ƁA��n���Ă���������́A�Ⴋ���̂��̓w�͂���������тɎv�킸�܂����ڂꂻ���������A�ƍ��������B

���̓��A�G�N�A�h�����̔��W�ɍv����������ɂƁA�哝�̂��犴�ӏ������ꂽ���A����������̓�{�̃P�[�i�̕��������ƐS�ɟ��ݍ��ގv���o�ƂȂ����悤��

�B

�@�n���𒆐S�Ɋ������A�����̓A���[���`���܂ʼn������Ă����Ė����y�퉉�t�ƁE���R���q����̑��ďC�ɂ��A��ăt�H���N���[�����y�̍ՓT�u�����Ձv�����N���J�Â���A����������ٓ��������ďo�����Ă����B �@�n���𒆐S�Ɋ������A�����̓A���[���`���܂ʼn������Ă����Ė����y�퉉�t�ƁE���R���q����̑��ďC�ɂ��A��ăt�H���N���[�����y�̍ՓT�u�����Ձv�����N���J�Â���A����������ٓ��������ďo�����Ă����B

�@�@�@�@�@<�@https://www.pentagrama.jp/������/

>

���y�͉����y���ނ��́A�����������̌��t���̂��̂̋�������������́A���ɉ��������邱�Ƃō��̎��Ԃ����L���A��т����ɂ������----���t�҂Ɗϋq����̂ƂȂ��ĉ������o�����ӉĂ̈���������B

�t�߂ɂ͂��łɃX�X�L�̕䂪�o������Ă����B

�@ �͂邯�����A���f�X�̕��̏ӎ��ЂƂȂ�ׂ������ƈ�����

���R�̕�炵465�@�@2019.8.20

�@ �@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@ �@

�s��L�O���ɘ@�̉Ԃ��炢��

�s��L�O���ɘ@�̉Ԃ��炢��

|

�����Q�V���E�}

����Ř@�؏������䕗�̕��ɗh��Ă���B

�L���|�E�Q�ȁA�����Q�V���E�}���̑��N���œ��{�ŗL��1��1��̐A���B

�낢�č炭�Ԃ��@�ɁA�t���T���V�i�V���E�}�i�N�؏����j�Ɏ��Ă���̂ŁA�����Q�V���E�}�i�@�؏����j�̖�������B

�@�̉Ԃ̍炭���~�ɏ��Ԃ������̂��Ȃɂ��̈������킹�Ȃ̂��낤���B

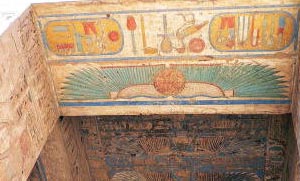

�ߐ{�̔�����̉��ɂ���[�R�ƁA���̏㕔�ɂ�����������̊Ԃ̎Ζʂ́A��������┖�Â��я��ɑ�Q��������Ă���Ƃ����\������

�B

�����̓c�L�m���O�}�ƃX�Y���o�`�ɑΛ�����E�C�̂���l�ɋ�����Ă���Ԃ̋Ɋy�炵���B

�@ |

|

�L�c�l�m�}�S

�L�c�l�m�}�S�ȃL�c�l�m�}�S��

�G�������ǁA���߂Ȃ�������Ă���B

����ȓ�̔M�тɂ́u�L�c�l�m�}�S�v�Ȃ�ʁu�L�c�l�m�q�}�S�v�����炵�Ă���B

�@ |

|

�V�\�ȃV�\���̐A���A�ł��ˁB

���[�A�t����������Ă��āA��Ђ��ɂ��ݍ��ݑf�˂̖Ɏg���A9���ɓ���ƕ���̎悵�ăV�\�̎��̂��傤��Ђ��ɂ���B

�@ |

�@�@���R�̕�炵464�@�@2019.8.15

�@ �@ �@�@�@

�@�@�@�@ �@

��������݂��� �s�A�m������

��������݂��� �s�A�m������

��N�A�ċx�݂̈���A�ߏ��ɕʑ����������̃s�A�j�X�g���u�z�[���R���T�[�g�v���J���Ă�������B

�s�A�j�X�g���{�l�ƁA�V�����\���̎�A�e�i�[�̉̂��肳��6�l�����ẴR���T�[�g�́A���N��9��ځB���y�W�̂��F�l�������͐�t������������łɂȂ�悤���B

���N�̉��ڂ�

|

�s�A�m�A�e |

�����̎ӓ��Ղ��u�����E�I�ȁv�@�@�@�T���T�[���X

���̕����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �T���T�[���X |

|

�s�A�m�Ƒt |

�����h�C�Z���@KV511�@�@�@�@�@�@�@���[�c�A���g |

|

�V�����\�� |

�������ڂ̎��鍠�@�@�@�@�@�� �N�������@�@�ȃ��i�[���@

���̗~�������́@�@�@�@�@�@�@���E�ȁ@�o���o��

�������w�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���E�ȁ@�o���o��

���̐_�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �~�V�F���E���B�I�P�[���@�@�ȃV�������E�f�������@

�@ |

|

�Ə��@ |

����������l�́@�@�@�@�@�@ �@�ȃh�i�E�f�B |

|

��d���@ |

�E�F�X�g�T�C�h������@�g�D�i�C�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@���i�[�h�E�o�[�h�X�^�C�� |

|

�Ə��ƃs�A�m |

�߂��݁@���������Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�ȃg�X�e�B |

|

�s�A�m��d�t |

����݊���l�`���@�����̗x��E�Ԃ̃����c�@�@�`���C�R�t�X�L�[ |

30�l����������ς��̋��ԂȂ̂ŁA���イ���イ�l�߁B�݂��̐g�̂��G�ꍇ���ē������Ԃ����ɂ��Ă���----�Ƃ��������̊��S������B

�Ə�����Ƃ��A�����K�i��3�i�ڂɗ����ĉ̂��Ă�����������Î҂�O����B

�������ȃT���_������`���Ă��鑫�̃y�f�B�L���A�̐F���A5�{�̎w���ꂼ�����Ă����B

�s��̐l�͂���Ȃɂ��V�����ȂƁA�c�ɂɏZ�ގ��͂ӂ��������������B

���̉��y�͐S�ɂ��g�̂ɂ������B

���T�͓�ĉ��y�̂��Ղ�ɏo������\�肾���A�����͒n���̉��y�Ƃɂ��u���R�[�_�[�A�I�[�{�G�A�`�F���o���̉��t�Ƃ��b���v�Ƒ����B

�����̋Ȗڂ́A�u�����܂̃u�������v�u�ň��̃C�G�X��A����͂����ɏW���āv�u���N����v�G�[�f�����C�X�v�����������Ă��������v�u�V�g�̃i�C�`���Q�[���v�ȂǂƂ������B

��̙���̎��������A����͖��������Ăł��o�����Ȃ��ẮB

�@

���O�����---Every Vegetables has a beautiful name. A

beautiful name, a beautiful name -----

���O�����---Every Vegetables has a beautiful name. A

beautiful name, a beautiful name -----

���̓S�_�C�S���D���������B

�������ҏ����B����܂菋���ċ��������Ȃ�B�F�l�m�l�͌��𑵂���

�u������͗������Ă�����˂��v�Ƃ�������邪�Ȃ�́B

���߂��ɂ��̂P�T�Ԃ̍ō��C���ς��Ă݂�ƁA35.05���������B

����ł͓ߐ{�����̖��O��������B�����𖼏��Ȃ�č��\���I�ό��ۂ̉A�d���I

�ƃG�N�X�N�����[�V�����}�[�N����ׂđ����ł݂Ă��A�������Ȃ�킯�ł͂Ȃ����A�����͉Ƃɂ������ēǏ��O���Ƃ��������B

�������A�Ǐ��ɂ��̗͂�����B�ڂɓ��������ʂ͓��̒��ɓ��炸�ɁA���̏�������Ă���B

�����Ŏv�������̂��A��c��Ђ̃J�^���O�������B

���̂ˁA��̖��O���Ėʔ����̂�B

���E���Ԃɂ́A�X�����@���ׁ@�Ђ���@�����ȁ@�䂫�ȁ@������������A

����E���ڂ��ɂ́A�T���_���Ȃ�Ă����̂����邵�A

�ق���ɂ́A�T���_������@�Ȃ������̓I�[���C��������

�卪�ɂ́A������@�O���Y�@�����@�╗�@������@�t�_�y�@�������l�@�����Ȃ����@�ł�����B

������͂��̃h���}����A�ł͂����Ƃ��ł�Ɏg���̂��낤�B

�l�M�ɂ́A���t�@�z���C�g�X�^�[�@�~���ׁB

�h�ݑ卪�͂��̖��̂Ƃ���h�V�����B

�L���x�c�ɂ́A�����W�@������@�����ȁ@�����́@������A

�l�Q�͂�͂�n���B�D�n�@�Ĕn�@��������@���ނ��߁@Dr.�J���e���@����Ȃ��@�s�b�R��

����Y��Ă����B����ڂ��@��������@�ق܂�@�����āB

��̎�̃l�[�~���O�͒P�������^�C�v�ƁA�Ȃ���������^�C�v������悤���B

�n���̔_�Ƃ̊F����́A���̃J�^���O�����āA���N�V��̖���͔|���Čڋq�̔��������Ă���B

�t���N�^���}�`��`���J���t�����[�́u���}�l�X�N�v�͉��N�����̉w�ɏo�Ă��Ă������A�ŋ߂͌������Ȃ��B�g�E�����R�V�͖��N�V�������O�Ńf�r���[���Ă��āA���܂̓S�[���h���b�V����s���A�z���C�g�A�������͂��B�̂肽�Ẵg�E�����R�V�̔��������Ƃ�����A���̂P�{�łR�T���������邭�炢�B���āA����������猳�C�����炨���B

��c��Ђɂ́A���̃^�L�C�A���̃T�J�^��c�A��̎�̓��k�V�[�h�Ȃǂ��܂��܂���B��ԋC�ɂȂ�̂́u�A�^�����̎�v�B���̃A�^�����̎�͂܂����������Ƃ͂Ȃ����A�Ȃ��u����������T������ʂ����T�v���v���o���B���O���Ėʔ����B

�ہE���N�Q���炫��������B

���ɏZ��ł������̗אl����A�P�O�Z���`�قǂ̍����ؕc�������������̂��A����Ȃɑ傫���Ȃ����B

���R�̕�炵462�@�@2019.8.6

�@ �@ �@�@�@

�@�@ �@ �@

����قǓ��𐂂��Ђ܂��

����قǓ��𐂂��Ђ܂��

�쒹�̂����ꂩ�炱�ڂꗎ�������m�Ђ܂��̎킪�A���̂܂ܔ��肵�đ傫�ȉԂ������̂��A����7�����{�̂��Ƃ������B

���钩�̂��ƁA����܂�3���[�g���̍����ŗ����Ă����Ђ܂��̉Ԃ��A�������肤�Ȃ���Ă��܂��Ă���̂ɏo����āA�i���N�̂��ƂȂ̂Ɂj�т����肵���B

�Ԏ�̏d���͖�2�L���B�d���B�d�����牺���������̂��H

����Ȃɑ傫���Ȃ����̂��A�d�����قǂ̉Ԃ����A�킪�n���܂Ő����ł����̂��A�݂�Ȃ����l�̂������ł��B

�Ɗ��ӂ̋C������\���Ă���A�̂ł͂������Ȃ��B

���Ȃ���闝�R�͂������l������B

���Ȃ��ꂤ�ނ����ƂŒ������̉a�ɂȂ�̂�h������------��������Ȃ��B

��ԗL�͂Ȃ̂́A�J�������I��h�����߂ɉ��������̂ł͂Ȃ����B

�Ђ��������[�������邽�߂ɁA���Ȃ���Đg�i���j���Ђ��߂�Ђ܂��̎p�����邽�сA�Ȃ�Ƃ������̖����Ȃ����Ƃ���Ђ܂��̈ӎv��������B

�u���炢��A�݂�ȁB����c���đ���������ˁv�B

�Ɛ��������Ă��B

���̂��ƁA�Ԏ������ŒE�������������A�~�̊Ԃ̖쒹�̂����ɂ���d�����҂��Ă���B

���J�œ��̉w�̂Ђ܂�肪�s��炵���B���̏H�̓N���~�E���ɏo�����悤�B

|

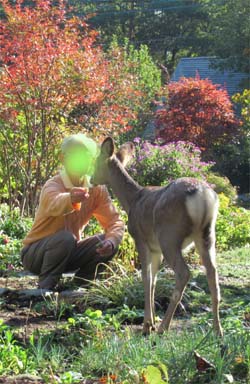

���łɁ��̏ꏊ�̎킪���ɐH�ׂ��Ă��܂��Ă���B

�Ɛl�̓J�����q���B

|

*

�����͔���B

�Ȗ،��̓ߐ{�n���ɂ͂���ȕ��K���c��܂��B

���̒n���ł�8��1�������W����i���܂Ԃ��̂������j�ƌ�

�сA�n���̊��̊W���J���Ƃ������B����c�l���A�W�̊J�����������X�ɔ�яo���A����ƂȂ��Ă��̂��̂̉ƂɋA�낤�Ƃ�������ƌ������킳��Ă��܂��B

�n������̐��Ƃ܂ł̓��͗y���ɉ����A����i����j�ɏo�����Ȃ�����~�ɂ͊Ԃɍ����܂���B

�������Ȃ��A�Ђ����獰�̊҂�ꏊ��ڎw���ċ}������c�l�̔���������߂ɁA�p�ӂ���̂�����

�u�n���̊��̊W�\���v�@�i���N�n�ꂽ�������̔�ɒY�_�ƍ����������A���ɏ����Q���l�߂ď��������́j

�{���́A��������H�ׂ���悤�ɁA���~�܂ł�13���Ԃ̂Ԃ���\��������������悤�ł��B

�֎q����̔� �Ŏ��܂���ƁA����c�l�����݂�i�߂鉹����������ƁA�y�n�̌ØV�͌����܂��B

����c�l�͂��̂��\���̂ق��ɁA�֎q������������Â���闢�����@��o���Ă��H�ׂĂ���̂�������܂���B

(*�����2017�N8��1���̓��L���甲���������́B

���́u�n���̊��̊W�\���v�ɂ��ďڂ������m��ɂȂ肽�����͓����̓��L���J���Ă��������j

���R�̕�炵461�@�@2019.8.1

�@ �@ �@�@�@

�@�@ �@

���܂߂����@�֎q�f�r���[�@

���܂߂����@�֎q�f�r���[�@

�����悭���Ă������邨�ׂ̕ʑ��̕�����A�u���܂߂����v�������������B

�u�ϓ��̃c�������ɁA�Е��̐F�o���Ɂv�ƌ��p��������Ă���B

���������̒��ɂ́A�S�̂͂��Ȃ̂ɃV���o�[�ɋ߂��F�́u���܂߂����v����B

�������ς�A�`�����瓤�Ɏ��Ă���B���̓�̈Ӗ��������Ă���u���܂߂����v�B

����ȂɃj�b�`�ȃv���[���g�́A�{���ɂ��ꂵ���I

�@�@*�@�����A�����������B���тĂ��Ȃ��S�͋┒�F�Ȃ��āB�����ƔZ���F��z�����Ă����̂ɁB

�Ȃ�A�Е��̐F�o���Ɏg������́A���Ɣ������č����Ȃ�킯���ȁB

���R�̕�炵460�@�@2019.7.26

�@ �@ �@�@�@

�@�@ �@

�@�@  ����܂蒷���~�J�Ȃ̂�

����܂蒷���~�J�Ȃ̂�

�~�J�̒��J�ɂ��Ă��A����ł͂���܂蒷������B�Ȃɂ���Ƃ�t���邨���l�̊���Ђƌ��߂������Ă��Ȃ��̂�����B

�`�J�`�J�ƍׂ��������~�葱���J�����Ă���ƁA�Ȃ��Ȃ���������Ă͕����Ȃ��Ȃ�A�����͋C���̗~�����Ƃ��낾�B

�悤�₭�������^�C�v�́u����߂Ⴒ�v����ɓ������̂ŁA�Ⓚ���Ă���u�R���̎��v���g���Ă���߂�R������邱�Ƃɂ��悤�B�i���̂���ɂ�肵���u�V���X�����v�͂��܂�D���ł͂Ȃ��̂Łj

�����̂悤�ɍ����͓K���B

�u�傫���v���C�p���ɐ��A���A�݂��A���傤������X����ĉ��߁A�N���Ă����炿��߂�������Ă����B�Ϗ`�������Ȃ肻���ɂȂ�����Ⓚ�̂܂܂̎R���̎���

�����č����A���C�������Ȃ�܂Ŏς߂Ďd�グ��v-----���̂Ƃ���B

���̍������ƁA�s���s���̓x�����͍ő傾�B

�R���̎��͎��n��䥂łĐ��ɎN���Ƃ��̓Ɠ��̐h�݂͂��炮�B

�������A�����Ƃ��h���̂��D���ȉ䂪�Ƃł́A���܂܂�---���̂܂g�����Ƃɂ��Ă���B

�����A�����͗�������B

���R�̕�炵459�@�@2019.7.20

�@ �@ �@�@�@

�@�@ �@ �@

���W�G�[�^�[������V�X�e�� ----�@���Y���͂��������L�m�R�̗�

���W�G�[�^�[������V�X�e�� ----�@���Y���͂��������L�m�R�̗�

�����̐V���ɂ���ȋL�����ڂ��Ă����B

�u�C���M�𗘗p�����������Ď����^�т̂ł���E�H�[�^�[�N�[���[�A7980�~�v

�u�ƒ��ǂ��ł��Ђ�����K�ɁI�v�u�����������^�ׂ鏬�^�N�[���[�v�@�d����1.1Kg,���^�B

�����������A�傫�ȎM�ɐ��������납���@���Ď��͂��₷�A�Ƃ����d�g�݂炵���B�������A�����ɂ̓t�B���^�[�������āA���݂�o������Ă���炵�����B

�͂邩�͂邩�̂̂��ƁB

���߂Ă̎q�����h���A�Ղ��Ղ��ɖc����Ȃ��ʼn߂����H�ڂɂȂ�A��������̒������킹���Ă̂��Ƃ������B�Ȃɂ���Ă����ʂ̕z�c�ŋx��ł����c�ɂŏ���������߂��������A�����ɂ͂߂��ۂ��キ

�A�s��̌����Ƒ̂��Ђ��Ⴐ��悤�ȎܔM�̓��X�ɔ�J���ނ��Ă����B

�����˂����_�@�i�܂�20�ゾ�����A�����낵���Ⴂ�B���܂�z���ł��Ȃ��قǂ��j�@���������B

�u�悵�A�l���N�[���[������Ă����邩��v�ƁB

�u�N�����œ��蓹��ɓd�q�����W�������Ă����炵���A�Q�O���~�����āB�v�@����Ȃ��킳����ь����Ă������ゾ�����B

�Q�O���~�Ƃ����Γ����̒j���̏��C���̖�3�{�I�܂��ĉƒ�p�̃N�[���[�Ȃǖ��̂�߁B��߂܂ڂ낵�̘b���B

�菇�͂������B

�܂���ɓ�������----�����Ԃ̃��W�G�[�^�[�̂��ÁA�g�g�݂����ޖA��@�A���p�̃S���z�[�X�B

���Ẫ��W�G�[�^�[�͍��ӂɂ��Ă���֘A��Ђ̐l������炢�A�ߏ��̌��z���ꂩ��p�ނ����������Ă����B��@�͉��Ƃ������Ă��邵�A�S���z�[�X�͔����Ă�������B

���ׂčޗ��͎�ɓ������B���W�G�[�^�[���͂ߍ��ޘg��p�ނō��A���W�G�[�^�[�̒��ɕs���t�Ȃ�ʐ����S���z�[�X�ŗ�������z������B���̂��Ɣr���C��܂ŗU������z�[�X��ݒu�����B

���ꂩ��A��@�̏o�Ԃ��B���𗬂����ꖳ���Ȃ��̃��W�G�[�^�[�Z�b�g�̌�납�畗�𑗂�ƁA����B�ق̂��ɗ��������������̒��ɗ����ł͂Ȃ����B

���������ƂɁA�Z��ł����͈̂ꌬ�Ƃ̎Б�Ŏg���Ă���͈̂�ː��������B�g������ʼnĂł��₽����ː��������B

����낿���B�������˂���̐�������鉹���������Ă���B�C�������ł��������Ȃ�B---���ۗ������������B

��������ĉĂ����������̔N���A�n�����n�߂��V������������̐V���L���Ŏv���o�����B�����A���̃I�J�V�i�`�̐��⎮�N�[���[�̎ʐ^���c���Ă����悩�����̂ɂȁB�ɂ���������ʐ^���������ƕ�炵�̋L�^�ɂȂ����̂�---�B

���āA���̎Б���o�鎞�������B���̐��⎮�V�X�e������苎������A���̊Ԃɂ��R�����Ă����̂��낤�B�c��ݏ������L�m�R���т����萶���Ă���̂ɋ������B

�ȂɁA�Z�����o��Ƃ��ׂĂ̏��V�������邱�ƂɂȂ��Ă����Б�Ȃ̂ŁA����������v���o�����ǁB

�ł��A���̏�̉��̍����������Ă������ǂ����@---�@����͋L���ɂ���܂���B

���܁A�S���̕����ɃG�A�R����ݒu���A�����������������̂����Ƃ��ł��鐶���𑗂��Ă���B

���̂���̎Ⴓ�͎��������A�n�����͍��Â悭�c���Ă���---�ǂ����ȁA����͍l�������悾�낤���B��炵�ւ̖����x�͐S�̎������ɉe�������悤���A�u�[�^���̗������ƂˁB

�v���A���̂��납�瑊�_�̐��i�����X�̕�炵�̒��Ō����Ɍ���Ă���悤�ɂȂ����悤���B

��肪�N����ƁA�Ȃ�Ƃ��������悤�Ƃ��̎肱�̎��T���Ă݂�B�����āA����������H����B

����ɉߏ�Ȏ��M�����悤�ɂȂ�A�����ɖR�������@�_���������悤�ɂȂ����B���������Ĕے肳��邱�Ƃ��匙���B

�����炿���Ƃ₻���ƂŐ_�o��a�ނ��Ƃ��Ȃ��B

�ł��A���̐��i�ŏC����������������蔲���Ă����̂�����A�ǂ��Ƃ��ׂ����B

�@�@

�i*

���́u���z����̔p�ށv�ɂ͌���k������܂��āA�̒��̉������A�傫�Ȃ��Ȃ��Ŕp�ނ�������Ă��Ă͕��C��̕����ɂ��Ⴊ�݂��݁A��Ȗ�Ȃ����C�������̂ł����B�Ȃ�Ƃ������a�ȓ��X��B�j

�@

|

�@

��̃j�b�R�E�L�X�Q�́A�R�炿�̉Ԃ��������ƉԂ��傫���B

���ꂾ���A�u������݂����v�ƌ��������ǁB

�����̂��B

�@ |

|

�@

���������Ȃ̃��u�J���]�E�B�J�ɔG��Ă���B

�V��͐H�ׂ���B�|���X�a�����������߁B

<http://kemanso.sakura.ne.jp/wasuregusa.htm> �@ |

�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵458�@�@2019.7.15

�@

�@ �@�@�@ �@�@ �@

�@  �u��܂��v�������Ă���

-----

�����̉Ă�

�u��܂��v�������Ă���

-----

�����̉Ă�

������������������B

�����̋C����16���B�тɂ͂������疶��������A�[���ΐF�ɕς�������X�ɁA�˂������Ė���̎p���܂������Ȃ��B�Â����B

�w������̎Љ�̎��ԂɁu���k�ł͉Ăɂ�܂��������B��Q�������炷���Ƃ�����v�ƏK�����̂��v���o�����B

���̓��k�Ɏ������Z��ł���̂����܂��ɐM�����Ȃ��B

�@�i�ߐ{�͓��k�ł͂Ȃ�����ǁB

�@�@�֓��̖k�œ��k�̓�@----�@�֓��̔��ŁA���k�̓��@---�@�߂��ɂ��̖��O������������g���l��������j

7���Ƃ����̂ɁA���͖ѕz�����Ԃ��ăe���r���ςĂ����B���܂�����ł������n�̃p�W���}���o���Ă��ĉ��K�������B

���̂������A�u���[�x���[�ɊÖ�������Ă��Ȃ��B�@�@

|

���N�̐�̏�����7��4���������B

�����Ȃ璩�Ɨ[�ׁA���J���~�邩�̂悤�ɖ���߂��q�O���V���A���̒��̈ꎞ�����������Ă��ꂽ�B

���̌�Ȃ�̉��������Ȃ��B

�����k����B

�A�����J�V�I���̂ڂ݂ɂԂ牺�����Ă����B

�@�@品@�i�q�O���V�@�J�i�J�i�Ɩ��j |

|

���������B

����Ȃɂ����ƌ��߂���ƁA�Ȃɂ��������Ƃ������悤�ȋC�ɂȂ邶��Ȃ����B

�A�}�K�G����B

�����Ƃ��낪�D�������B

���������Ă���Ȃ��B

�R���`�J���̗̗t�̊Ԃɋ��܂��āA���Q�����Ă���B

�@�@ |

�@�@���R�̕�炵457�@�@2019.7.10

�@

�@

�@�@ �@ �@

�@  �Ђƌ��������[�l

�Ђƌ��������[�l

�q���̂���́A���~�Ɠ����悤�ɂ��Ȃ��l��8��7���ɂ��j�����Ă������A��l�ɂȂ��Ă���́A�����ς�V���7��7���ɂ��Ղ肷�邱�Ƃɂ��Ă���B

����̗[���A�ׂ̓y�n���������Ă��čQ�ĂĂ������������B

�Ȃɂ���Ⴂ���̐܂莆�𗘗p����̂ŁA�o���オ�������̂Ɂu�s���z�o�X�v�ȂǂƂ������t���ǂݎ���̂��A���N�̂�����d�����ے�����悤�ł�����䂢�B

�N���s�����Ȃ��s���ƁA�C�����悢�B

���܂܂ł������肵����A�ʓ|�������肵�ăX���[�����N�́A�Ƒ��ɂȂɂ��ǂ���ʂ��Ƃ��N�����悤�ȋC������B

�Ɠ����S�B�Ƃ��������ɒP�ɏ��邾���̂��j�����B����͐����̂��F���Ă��悤�B

�Ȃ�Ƃ����C�ɕ�炵�Ă��āA�����������ɑ����܂��悤�ɁA�Ƃ̎v������A�Ȃɂ��肢���������Ȃ��ł���B

�{���ɐ_�l�̂���������肢����Ƃ��܂ŁA����͕��Ă������B

|

�S�����炫�n�߂��B

���|��́u�}���R�E�|�[���v�Ƃ������O�����S���B

�������肪�������߂�B

�@ |

|

����͒������B

���Ԃ̃t�V�O���Z���m�E�B |

���R�̕�炵456�@�@2019.7.7

�@

�@

�@

�@ �@

�@���N���܂��A���Y�̃W�����Â����@�@----�@�~�J�̍��Ԃɂ��Ă��邱�Ɓ@�@�@

�@���N���܂��A���Y�̃W�����Â����@�@----�@�~�J�̍��Ԃɂ��Ă��邱�Ɓ@�@�@

����s�̑P�����̏��̉�����������ꏊ�Ɉ�A���Y�́A���ʂȖ�������B

����ȃR�s�[�ɏ悹���āA���N���̎����ɏo���A���Y���W�����ɂ��Ă���B

���N�͏o��肪�����ŁA���̂��̉ʓ��P�T���A�P�W���A�Q�O���Ŏd�グ�Ė�����ׂ����Ă���Ƃ���B

�����ł��̎d���������܂��B

400������̃p�b�N��10�Ⓚ�ɂɕ��ׂē���A�������ɖ������Ă���~�J�̐���Ԃ̌ߌ�ł���܂��B

�@�@�@

�����ƁB�����̃u���[�x���[�̎��n��Y��Ă����B

���C�Ə������䖝���A�X�Y���o�`��C���K�̋��낵���ɖڂ��Ԃ�A�����܂ł̎��n�͖�5�L���O�����B

������F�l�ɂ��������A�c���400���P�ʂł�����܂��Ⓚ�ɂցB

���N�̃u���[�x���[���܂��Ⓚ�ɂɎc�����܂܂���B�����8�L�����B

���̕��ł́A���N�Y�̃u���[�x���[�����H�̃��[�O���g������̂́A��������---10�����炢�ɂȂ邩�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@���R�̕�炵455�@�@2019.7.3

�@

�@

�@

�����A���Ȃ��Ȃ��Ă����q�������@-----�@�L�͖钆��

�A�J���X�͒��[��c����

�����A���Ȃ��Ȃ��Ă����q�������@-----�@�L�͖钆��

�A�J���X�͒��[��c����

�@�K���ɂ������͂��������ǔL����������Ȃ������B �@�K���ɂ������͂��������ǔL����������Ȃ������B

�����m���Ă����̂��ǂ����A�����A�ׂ̉Ƃ̉����̏�ŊJ����Ă���J���X��c�����ڂɁA���̃V�W���E�J���������������Ă������B�i�O��̓��L�A�E���̎ʐ^�j

7�����B���H��ۂ��Ă���Ƒ��_���A�u�V�W���E�J�������ł����I�v�Ƌ��B

���𓊂��̂ăJ�����Ў�ɒ�ɔ�яo���B

���������珬���������̂����������Ǝv���ƁA�Ђ傢�ƋɉH�����Ă����������B�@�K��������30�b���ƂɁB

���̏�ł͐e����---����͂����Ǝ��B���サ�Ă���̂��낤�A�������̒����L�̂������ő����ł���B

�u�������A����Ȃɑ����o�Ă����Ȃ��ł�v�u���킟�A�܂����v�u���肢�����Ƃ�����藷�����āv�B

�J���������肪�h���B�@���܂��B��Ȃ�

�����Ă��ʂ��̊k�ƂȂ�܂����B

�u�����A�ǂ������A���N���������Ȃ��������Ă������v�B�@�����ɗ������ėǂ������I�Ɏc�O�ȋC�������������߂�B

�K�r�`���E�̂��������������������̌��ǂ��A���ƈ�c�ɂȂ��āA�������������ɂ���������邮���щ��B�c����������ăJ���X���������Ă���̂�������Ȃ��B

������̎R���̖̎}�ɂV�H���W�܂�A�ЂƂ����肳���߂��������Ă��ꂽ���Ǝv���ƁA�꒹�̎w���ł��������̂��A�т̒����W�c�Ŕ�ы����čs�����B

|

�o������ɑ��������A�����悭��яo���Ă������B

�܂��c���̂ŁA�������F���B

�����̒��a��25�~���B

����ȏ�傫������ƃX�Y���ɑ�����������B

�������A�������V�W���E�J������A�������X�Y������B

�܂܂Ȃ�Ȃ��B |

�@�����Ă��̂��ƁB�@�i�O��̓��L�A�����̎ʐ^�j �@�����Ă��̂��ƁB�@�i�O��̓��L�A�����̎ʐ^�j

����̑����̉��ő����ɗ��ł���ƁA�V�W���E�J���̐������̖��������̏ォ��~���Ă���B�܂�Łu�����͖l�����̔Ԃ��`�v�Ƃł������Ă��邩�̂悤�ɁB

��������������b���邽�߂ɁA�������̒������ŕ�������Ă��鉹���������Ă���B

���̂Ԃ�ł́A�ǂ�������������ɑ����悤���B

���݂����ȁA�ƂԂ₫�Ȃ��炵�Ⴊ�ݍ��݁A�����ɔw���������Ă�����A�o�T�b�Ɖ������Č�납��w���ɓ��˂������Ă������������B�q���h���������B

�V�W���E�J���̎q��Ă��������Ă����̂��A�����̉��ʼn������s�������鎄���������Ƃ��Ă���B

�Ȃ�Ƃ������Ƃ��I�@�@���̕��ۂŁi�j

�K�r�`���E�Ƃ����A�q���h���Ƃ����A���꒣��Ƃ��Ă��钇�Ԃ�����H�����ŃV�W���E�J���̐�����ĂĂ���C���ł����̂�������Ȃ��B

�����A������̑�������ɂȂ�B

�����A���N�܂ł܂���N������B

���R�̕�炵454�@�@2019.6.26

�@

�@

�@

�@

�@��ɐ��܂ꂽ�̂͂ǂ����H

�@��ɐ��܂ꂽ�̂͂ǂ����H

�@

|

|

���͓���ɁA�E�͓��Ɋ|���������̒��B

�V�W���E�J�������N���c�����n�߂��悤�Ȃ̂ŁA�҂����˂Ă��������͂�������u�s�[�s���O�E�g���v�������B

���������ڂ��Ȃ��ꏊ�Ȃ̂ɁA�r���������Ă��Ă�������`���B

�����͂͂��߂���A�m�]�L���ł���悤�ɍ���Ă���̂��~�\�B

�e�����a�������ċA���Ă������ƁA���F������傫���J���Ă˂��鐗�����Ɉ�H����B

�ق��̎q�����́A����J���X�̗��P���ƍQ�Ăӂ��߂��Ă���悤���B

�����Ⴎ����̒c�q��ԂȂ̂��ʔ����B

�E�̐������́A�댯���@�m���Ă݂�Ȏ��ӂ�����Ă���B

���ˏ�ɕ���ł���̂ɂ͏���B

�����Ȃ��B

�������܂ꂽ�̂́A�E�̐������B����قǑ������܂�A���̂Ԃ�m�b�����Ă���Ƃ��킯�B

�݂�Ȃ݂�Ȃ����̎q�A�䂪�Ƃ̎q�B���ƂP�O�����܂�ő��������}����B |

|

����傫���Ȃ��Ă����ȁB

���̒�����u�҂�҂�A�ҁ[�v�B�����������������Ă��邼�B

���̏�ɃI�[�o�[�n���O���Ă��闘�x�~��o���āA�v���葃���̏��

�W�����v���Ă�낤���B

�W�������J���ă��c���H�ׂ�����҂��������B

����A���������傫���Ȃ��Ă���̕����H�������邩�ȁB

�J���X�̃��c���������Ă���悤�ɁA

�҂ĂΊC�H�̓��a����----�����͉䖝�̂��ǂ��낾�B

�����ɋ������đ��̋C�z�����������Ă����ǔL�B

�s�G�Ȃ炾�܂������B |

���R�̕�炵453�@�@2019.6.20

�@ �@

�@

�@  �������E�݁@

�������E�݁@

�@

|

�E�F�b�W�E�b�h�Ђ̒�ԁA

���C���h�X�g���x���[

|

�J��D���ă��C���h�X�g���x���[�̐Ԃ�����E�݂ɂł�B

�G��ƃz�����Ɨ����Ă��܂��̂ŁA�����炷�����グ��悤�Ɏ��L���B

�����돬�����B �ׂŏn���n�߂��u���[�x���[�����������B

���[�O���g�̏���ɂ������S���ƂȂ��A�������W�߂ăW�����ɂ���B

�Ђ�����B�������̂��낤�A�킪���܂ł��c��A��̏o���������̂�B

�@�@�Ԍ��t�F���{�ł́u���d�ƈ���v�u����v�u���C�v�u�K���ȉƒ�v�B

�@�@�@�@�@�@�@���[���b�p�ł́A�uLucky&Love�v�@�A�����J�ł́A�uMiracle�v�B

�@�@�@�@�@�@�@�L���X�g���ł́u���`�̏ے��v�B |

�@�@�@�@�@���R�̕�炵452�@�@2019.6.16

�@ �@

�@

�@

�@�@  �C�ɂȂ邱�Ƃ���� �C�ɂȂ邱�Ƃ����

5�����{����o�������u�V���N���[�h�̗��v�́A�ƂĂ������[�����e�������B

����͂�����Ƃ܂Ƃ߂Ă��������A�ƍl���Ă͂������B

�A�����ďt�Ԓd�̐����ƁA�Ăւ̏����Ɏv����������Ԏ��A���܂��ɂ��̔M�g�P���ɍ��͂�������ӋC�j�r���Ă��܂��Ă���B

��̉Ԃ͋G�߂�Y�ꂸ�炢�Ă���̂ŁA��������́u�ԊO���v�̓��������B

�ʐ^�͒�̉ԁB�p���I�J�V�C�̂́A�����r�ɕ��������̂��B���Ă��邩��B

����ȉԑ����������������z���ĕ������B

�f���t�B�j���[���ƁA�V���N���N�ƁB

�ǂ�������g�����ǂ��Ȃ��̂ŁA�ق�̓���قǂ̖��Ȃ̂����A���̌u���F�������т炩�������̂��B

���̋L�^�͍��A�y���f�B���O�B

�������A�������c���ł��̏H�ɂ͑�A�ƂQ�O�R���n�̌��w�ɏo���������Ȃƍl���Ă��邭�炢�B

�@�@�@�i�Ƃ肠������l�Ƃ����C�j

�@�@�@

�@�@�@ ���R�̕�炵449�@�@2019.5.30

�@ �@

�@

�L��̗\��

�L��̗\��

�f�b�L������L���ƍ̂��߂��ɁB

����}���n�i�o�`����ь����A�������ɔ����Ԃ������u���[�x���[�̎ɖZ�������Ă���B

���z���ɂ����̊������i�F���L����B

�Ƃ��낪�q���h���̃��c�߁A�ւ̉Ԃ̖����z���Ă���Β뒆���a�Ȃ̂ɁA�킴�킴�u���[�x���[�̉Ԃ����ɗ��Ă����B

�I�̂悤�ɐg���y���A�z�o�����O���Ȃ��疨���z����̂Ȃ狖���Ă�邯�ǁA�Ԃ��܂ɂ��}�ɂԂ牺�������葫�łڂ݂��R�U�炵�Ă�����

���Ă���ł͂Ȃ����B

�₨�瑋���J���ăq���h���ɋ�����������A�����l�̃��^�V�B

�u�`�`�`�v�A�u�Z�Z�Z�`�v�@�Ɠ{��A��������قŁB

�@�@�i�u�@�v�������̒��ɂǂ�Ȍ��t�����邩�́A�l�̂̂̂��茾�t�̖L�����ɂ��܂��B�j

����𐔉���ƃq���h�����ǂ��Ȃ邩�ƌ����A

�u�������֍s���Ƒ��ق�����ׂ�|�`���������ɓ{����v�ƍ��荞�܂��悤���B

�Ȍ�Ă���H�ɂ����Ă̎��n�̎����ɁA�������炳��邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�B

����50������������Ă������A�Ⓚ�ɂɋ��N�̃u���[�x���[���c���Ă��āE�E�E�����10�L���߂����B

���̕��ł́A6���̑�������n�܂鍡�N�̎��n�����ɏo����̂́A�����炭9�����߂��邾�낤�B�Ⓚ�ɂ̖��t��Ԃ͂܂��܂������ł��Ȃ��悤���B����悤�ȍ���Ȃ��悤�ȁB

���@���قŎv���o�����B�����ߐ{�͊֓��n������ڏZ���Ă���l�������A�����̂悤�ɑ�ォ��A�Ƃ����̂͒��������݂炵���B

������̂��ƁA�}���ق̓Ǐ���ɏ��߂ĎQ���������ɂ���ȏo�������������B

�ÎQ�̃����o�[�́A�����痈�������܂�Œ����������ł�����悤���r�߂܂킵�A���X�Ɍ����J�����B

�u���̐l�͂������������ĕ����Ă���́H�v

���̂������͂������������ĕ����Ă���A�Ƃ����C���[�W���蒅���Ă���悤���B���̒����͂̂Lj��������Ă������E�E�E�B

�u���̐l�͕������h��ł�����ׂ�Ȃ̂͂Ȃ��H�v

�͂��B���͔h��ł͂Ȃ�����ǁA������ł͂���Ȃ��B

�u���̂ЂƂ̂Ȃ��ɂ́A����ɂȂ�Ȃꂵ���l�����܂���ˁv

�Ȗɂ͊C���Ȃ��E�E�E�E�悻�҂Ƃ̊ԂɊu�������肪���ȓȖؐl�ɂ́A���̃e���r�̑��l�̒���͋C�ɏ�邱�Ƃ�����炵���B

�����Ƃ����ȏЉ�Łu���l�͐l�ԋ������Z���̂ł��B����������������܂���B�ł����玸�炪�������炨�������������ˁB�v�Ȃ�Č����Ȉ��A�����Ă��܂������炩�B

�u�ł��l��Ɍ������`���̋����l�������ł���B�v���o���Ɖ��������ăz�[���V�b�N�ɜ�肻���v�Ƃ��킷�B

�u�ƂĂ����t�̉����n�悪������ĕ��������ǁB�v�ƌ��ҏW�҂�A����B

�u�����A�����ł��ˁB�v�A�u�ǂ̒n���������ł����A���������ꏊ������܂��ˁv

�u������Ƃ���ׂ��ĉ������ȁA����������v�@A����H���������Ă���B

���������A�u�����ɖY��Ă�������̂Ȃ�OK,����Ă݂܂��傤�v�ƈ���肵�A�傫�Ȑ��ʼn͓��ق�b�����̂������B

�@�@�i���͉͓��̏o�g�ł̓�����܂���B���o�����͓��فE�E�E���ꂪ�����ɐ������I�j

�F����A���R�I�@

�����ƁA�݂�Ȃ��ꂩ�炠�̃V���b�N��Y��Ă��Ȃ��悤�ȋC������Ȃ��B

����Ɍ��ҏW��A����A

�u���ɂ͕@����������̂ł����H�v�@�Nj��̎���ɂ߂Ȃ��B

�i�������ȏЉ�̏�ʂł����u�����B�j�i����Ȃ��Ƃ͌�Řb���܂��傤��B�j

�u���܂��������ɂ����ɂ��@�����͂���܂���ł����B�����������邳����������܂���ˁA���̔����́v�Ɠ������B

���͂�����ɗ��ĂЂƌ��قǂ́A�n���̒��N�ȏ�̂ЂƂ��b�����e���A�������Ȃ����Ƃ��������B

�t���[�Y�̌�����c�����Əグ��Ɠ��̘b������A�����ł��������Ȃ��P�ꂪ�o�Ă��č��f���邱�Ƃ��������B

�ł��A���͓Ȗؕق���D���B�Ƃ��������Ȗؕق�b���F�l��厖�ɂ������ƍl���Ă���B

�������Ȃ߂�C�͂܂������Ȃ��B���̒n��ň�܂ꂽ��������Ă����t�́A������w���������t�B�����Ă���̂ɕK�v���������t�B�q���̂���͎�����������Ĉ���Ă����̂�����B

������b���A�n���ɍ��t������炵�����Ă��邾�ꂩ����v���āA���̐l���̖L������z�����Ă݂�B

|

|

|

|

�@�@�@���O���炢�Ă����B�@�@�@�@���J���ς��Ȃ��̂ŁA����������Ԃɂ��ē͂��� |

���R�̕�炵450�@�@2019.5.14

�@ �@

�@

�@

�̉�̒ώ�

�̉�̒ώ�

�@�@�@

���������ƊÂ��l���ŋ߂Â��A�Ԃ蓢���ɂ������B�G�͎�肪�L�тĂ����R���̖B

����̎R���̖̉�i�t�j��E�݂ɍs���A�����������Ƃɂ͎���ꂾ�����͂��̎��Ȃ̂ɁA�s�������Ă���g�Q�Ɉ���������A��̕���b�ɐԂ����t���Ă��܂��Ă���B

���������ɂ��B

���͌s�ɒ��p�ɂ��A�g�̂܂��ɂ����ƒ���߂��点�Ă���̂ŁA�ǂ��ɂ��h���悤���Ȃ��B

�����Ƃ������̎悷������̂����A�������������B

�����������ƏW�߁A�������Ə���t�����Ă��܂����B

���ʂ�����B��

�����ώςɂ��Ė�����Ă݂��B�������ɂ悭�����B

���т̂����ɂ҂����肾�B

�@�@�R���̗t�@�@500��

�@�@�ݖ��@�@ �@�@100����

�@�@���@�@�@ �@ �@50����

������ɓ���A���Ŏύ��݁A�d�グ�ɐ|��30���������ďo��������B

���Ȃ��݂̃W�b�v���b�N�ɓ���ėⓀ�����B

�@�@�@��̖ʂɉԂЂ邪�ւ菄�肭��t�̂ЂƓ��������Ǝv��

�@�@�@ ������܂��炫�c����т��t���݂̐�����ɋ��߂�@

���R�̕�炵449�@�@2019.5.9

�@ �@

�@ �@

�������͑厖��@�@�@�n�V�u�g�K���X�͌���

�������͑厖��@�@�@�n�V�u�g�K���X�͌���

�����Ɨ[�A�䏊����o�������݂𗠒�Ɍ@���Ă���u�S�~���v�Ɏ̂ĂĂ���B

��N��ɂ͗��h�ȑ͔�ɂȂ�A�Ԓd�ɏ������߂�悤�ɂƁB

�K�����Ɖ��𗧂ė������o��ƁA��������̖̂Ă���Ō��Ă����J���X���������܋߂��֔��ł��āA�����Ǝ��̍s�������Ă���B�ǂ����z�͂����̒��꒣��ɂ��Ă���悤���B

�u�J���X���[�[�B�����͂Ȃ�ɂ��Ȃ���v�u��̋���������v�Ƙb�������Ă���Ă����̃J���X�A�ǂ����Ă������̖ڂŊm�F�������炵���B���Ƃ̋�����10���[�g���܂ŗ����ƁA���������S�~���ɓ���˂�����ŐH�ו���T���Ă���B

�J���X�͌����B�l�Ԃ̊���悭�o���Ă��āA����ɂ͂��̋L���͈ꐶ�����Ƃ������Ă���B

������A�v��ʋt�P������̂Œ�̃J���X�͂����߂Ȃ��B

�@�@��듪�����̉s���������œ˂����B

�@�@����Ă���X�q�������čs���Ă��܂��B

�@�@��������u�����o�b�O�����ɂ��킦�Ĕ��ł����B

�@�@�����ł����������q���������Ă��錄�ɁA�c���ꂽ�����َq��������Ă����B

�@�@����͋����邪���̒܂ŐH��ނ��R�U�炵�Ă����͍̂���B�@�����A�E�F�b�W�E�b�h���ꂽ---�B

�悭�����b���B

������A��̃J���X�ɂ͕t�������ꂸ�A�K���Ȍh�ӂ������Đڂ��邱�Ƃɂ��Ă��邪�A�̐S�̃J���X�ɓ`����Ă��邩�ǂ���---�����Ƒ��v���낤�ȁB�Ȃɂ������̂�����ˁB

�J���X�͏����������Ă���炵���B���������ԂƗ[���ɂ́A��̈��ɏW�܂葛���ł���̂��悭����B

�u�������œy����߂܂����B�v�u�����͂ǂ��H���T���֍s�������v

�����Ƃ���Ȃ��Ƃ�b���Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA�i�q�}�ȃ��^�V�́j����������Ȃ���l����B

�J���X�̎��[�������Ă���ꏊ�ɃJ���X���Q��Ă���̂��������邱�Ƃ�����B����́u�Ȃ����̒��Ԃ͎��̂��v�ƕ��͂��Ă���̂��Ƃ�����������炵���B

�����͓`���a�Ȃ̂��A�������莖�̂Ȃ̂��A����̓����ɏP��ꂽ�̂��B����Ȃ��Ƃ�b�������A���X���Ԃ����̏����㏑�����A���悢����

�̂��߂�----�����̊댯��������邽�߂Ɋw�K���Ă���炵���B

�����̗\��𗧂āA���Ԃ̊Ԃ̃R�~���j�P�[�V������}��A�g�߂Ȑl�Ԃɑ��Ă͌̔F�������čs����\�m���댯�������B����Ȕ\�͂�����J���X�B���肪�����B

���ʂɌ�����J���X�́A�n�V�u�g�K���X�ƃn�V�{�\�K���X��2��ŁA��̉摜�̓n�V�u�g�K���X�B

�ۂ����肵���I�f�R�������ŁA�����͍����s���B�u�����A�����v

���Ē����Ō�������n�V�{�\�K���X�̖����͑����������u�����A�����v�B�����܂��������B

���̃n�V�u�g�K���X�́A�S�~�̌�����H�ו������������ƂȂ̂��A�쒹�p�ɗp�ӂ��Ă��鐅���ݏ�łȂ�ƁA������������ł����I

���R�̕�炵448�@�@2019.5.4

�@ �@

�@

�@

���u���K�T�@�j��P�@�L�N�ȃ��u���K�T��

���u���K�T�@�j��P�@�L�N�ȃ��u���K�T��

�܂������̎c��t�̂͂��߁A����̋�����ӂ����炵������o���Ă���̂����̃��u���K�T�B���肷�鉹��----���Ƃ���u�X�|�b�A�|���v���B

�Ȗтɕ���ꂽ���̎p�͖��O�̂Ƃ��胄�u���K�T���̂��́B

���邩��Ɋ��m�Ŗ��N�A�u�悭�o�Ă����ˁv�Ɛ����|���Ă��B

�����ł́u�e���P�v---�E�T�M�̎q���������P�Ƃ������O�����Ă��āA�����ɂ�����炵���B

�u�R�ł��܂��̓I�P���Ƀg�g�L�v�A�������Ă��́u���u���K�T�v�B

�R�Ƃ��ēV�Ղ��a�����ɗ��p�ł���炵�����A�����ŐH�ׂ�E�C���Ȃ��B�����A��������ƂЂƂ�����������B

�傫���P�͑傫���A�������P�͂���Ȃ�ɁB�j�ꂽ�p�͉��炵���B

���u���K�T�Ȃǂƌ������O��t�����Ă��̂܂ܐ������A�Ă̐���ɒn���ȉԂ����A����̋������Ő���S�����Ă���B

�����Ȃ��B

���l���C�ɂ������܂��A�܂����炸��]���邱�ƂȂ����f����������炵�A�����l�̌����g���Đ������_�f�������A��_���Y�f��L�@���ɌŒ肵��----�Ђ����ɒn���̋�C�����ꂢ�ɂ���----�����������ĐÂ��ɕ�炷�̂��ǂ���������Ȃ��B

���R�̕�炵448�@�@2019.4.30

�@ �@

�@

�@

���a�T�O���[�g��������܂���

-----

�R���Ƃ͂���

���a�T�O���[�g��������܂���

-----

�R���Ƃ͂���

���N�̏t�̐A���̌�����͂��������B

���Ԃ����킷���ƂȂ��炩������A�V����o�����肵�Ă����g�̂߂��肪�A�Ȃɂ������̔N�ƈ���Ă���悤�ȋC������B

�������鏇�Ԃ̃J�[�h���V���b�t��������A�����茳�������Ă��܂����̂��B

�V���b�t�������̂͒N���낤�B

���̓���������A�C��23�x�Ɏh�����ꂽ�̂��A�����R���o�Ă����B�ԋ��킹���͂Ȃ͂�����----�B

�����A���a50���[�g�����������Ď��n���Ă����̂���̎ʐ^�B

��ԏオ�u�R�̉��l�E�^���̉�v�A���̉��̂Ղ����肵�Ă���̂��u�R�̏����ƌ�����V���L�E���v�B

����Ɏ��R�ɐ����Ă����u�ő��v�����ɁB

�ڂ̍Ղ�̂悤�ɁA�M�ɕ��ׂĂ܂��ڂŊy�������B

����͎��n�ՁB�R�̓V�Ղ�Ղ�B

���R�̕�炵447�@�@2019.4.24

�@ �@

�@

�@

����ɃT�}�[�^�C��

�����̓���@���������n�i�J�C�h�E�ƃ����S���炭

����ɃT�}�[�^�C��

�����̓���@���������n�i�J�C�h�E�ƃ����S���炭

���N�����Ă��܂��悤�ɂȂ����B

������������B

�֓��Ŗk���́A���k�̓�����ɂ���킪�Ƃł́A���̋G�߂̓��̏o�͌ߑO�T���B

�܂����Â��R�����납��쒹�������͂��߁A�S���ɂ͖��邳�����̌��Ԃ�����荞��ł���B

�ƂĂ��Q�Ă͂����Ȃ��B

���Ƃ̓��̏o���Ԃ̍��́A��Q�O���B���Ɉʒu����Ԃ������[���������B

�����ɒu���Ă���{�ȂǓǂ�Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ă��邪�A�g�̂������N���������ċN���������Ďd�����Ȃ��B

���ꂾ�������B�t���ł��o�������Č������̂́B�������Ƒ����Ȃǂ���������I���A�[�H���ς܂������Ƃ̖��C�Ɨ���������ǂ����悤���Ȃ��قǂ��B

�u�����A�O���͂����ƕz�c�������̂��v

�u��̑ٓ��ɂ���悤�ɒg�����Ė����ċC�����������v

�u�z�c�����`���I�v

�������ɉĎd�l�ɂȂ��Ă���-----�@�Z���t�T�}�[�^�C���̂͂��܂�B

���R�̕�炵446�@�@2019.4.21

�@ �@

�@

�@

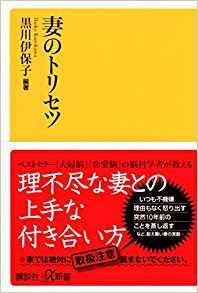

�w�Ȃ̃g���Z�c�x��ǂޕv�̃g���Z�c

�w�Ȃ̃g���Z�c�x��ǂޕv�̃g���Z�c

|

|

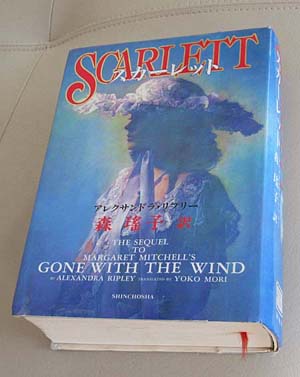

�u�[���ɂȂ��Ă���w�Ȃ̃g���Z�c�x�𑊖_����Ă��Ă��̐����ǂ�ł���B

���邢�͂��̓���ɕNJ��ł�����̂��낤���B�i�N�����Ă���͂����ȁj

�{��ǂ�ŔނȂ�ɁA����������Ƃ��낪����̂�������Ȃ��B

���̐����₯�ɂ��܂��܂Ƙb�������Ă�����u�������ȁv�Ƃ����Ԏ����������肷��-----����͑傢�Ȃ�ω����B

�u�Ă������肨�̂������ЂႭ���₤���炸�v�B

������������ǂ�ł݂悤�B

�摜�̓A�}�]������

�@ |

���̖{�́A�v�w�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̓�����u�j���]�̈Ⴂ�v�Ő������Ă���B

���̒P���Ȋ���肩�����ǎ҂Ɏ��|�C���g�Ȃ̂�����Ȃ��B

���߂͂��炰��A���Ă��܂����B

�E�j�̓V���O���^�X�N�������Ȃ��Ȃ��B

���������Č��ݎ�Ɏ����Ă�����͈�����ɂ��Ă��������B

�E�Ȃ͕v�ɖ����������߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B�u���ׂ����v�Ƒ���̌��t���͂����Ԃ����Ƃ͍ȂɎ���ĕs�������B�܂��������������̂��ɂ₨��������@��

���ɂ��ׂ����B

�����ł����̂͂�����ӂ܂łŁA���̂��Ƃ́u��������ӂ�����悤�v�u�L�O����厖�ɂ��悤�v�Ɏn�܂�A������n�E�c�E�̗��قƂ�ǂ������B

�ӂށA������u�g���Z�c�E����v�Ȃ̂��B

�u�ƒ�ɕ��������߂����߂ɕK�ǂ̈���ł�����v���ĂȂ�B���Ҏ��g�����Ȃ̂ɁA���]���y�Ă���ԓx�Ɉ�����������̂�����B���Ƃ����ĕv�̒j�]�d���Ă���킯�ł��Ȃ��B

�o���̔]�̕\�ʂłďI���B�W���̒z�����ɋ\�Ԃ�������B�N���������ȁA�u�ƒ�̍K���͍Ȃւ̍~���v�Ƃ������̂́B

����ɃX�e���I�^�C�v�̕������ɋ^������悤�ɂȂ��Ă����B�����������̖{�̓C���^�r���[�������e�͂ɋN���������̂炵���B�b�҂̋C���������g����ɂ��������āA��s�I�ȕ������ɂȂ��Ă��Ă���̂��ǂݎ���B

�Ђ�����u�Ή��ɗ�ށv���Ƃ́A�̐S�̃R�~���j�P�[�V�����p�ɂ��Ă����悤�ȋC������B

�����A�v�������̖{�̓��e�����̂܂��H����Ȃ�A���_���ڋ��ɂȂ�̂��o�傷�ׂ����낤�B�\�ʂ����̐l�ԊW��z�����ƂɏI�n���A

�ȑ��̎����A���Ȃ����߂��ɕЕ��̓w�͂Ɋ��҂���̂́A�{������ׂ��l�ԊW�̊�̖�肩��ڂ炷���ƂɂȂ邩������Ȃ��B

�������ɁA���N�����Ă��݂��̍l���𗝉�����͓̂���B�������A���̈Ⴂ��P�Ɂu�]�̐����v�ɋ��߂邱�Ƃ́A�u����͉����ł��Ȃ����Ȃ̂��v�Ƃ̌��ʂɂ₷�₷�ƌ��т��A�Ή��ɖ������鋰�ꂪ����悤�ȋC�����Ă����B

�킪�v�̂悤�ɁA�l��������Z�ŏ��肽���l�ԂɂƂ��āA���̖{�͉������̂ĂĐ����Ă������A�Ƃ����w�j�ɂȂ鋰�ꂪ����B����ɐl�Ԃ̐��i��P��������댯�����肻���ɂ��v����B

�l�Ԃ̊���̓g���Z�c�ł͌��Ȃ����́B�݂��ɉe�����Ȃ���`�Â����Ă������́B

���t�ɂ��ē`���邱�ƁB����I�ɂȂ�Ȃ����ƁB

����͑厖������----�B

���������_��

�u�Z�Z���~�~���ĂˁB���̌��K�ɏオ������A�����ɂ��遣���������č~��Ă��Ăˁv�Ɨ���A�u���A��̂��Ƃ��ꏏ�Ɍ�������ˁv�Ƃ������t���Ԃ��Ă����B

�����Ŏ����ǂ��Ԏ����������A����͓����B

�����B�����ς��邱�Ƃ�����ɓY�����Ƃ��Ȃ��Ȃ�������Ƃ��ȁB

�NjL�F

�w��e�Ɍ����Ȃ��l�̎q��ďp�x�@����I�}�[���������@���t�V��

�w�A���̕s�v�c�Ȑ������x�@��_�h�m���@�����V����

����̖{���ɓǂݎn�߂��B�l���A�������������邽�߂ɂ��܂��ܐ헪�����炷���̂��B

�w�Ȃ̃g���Z�c�x�ɑ��ĉ����ӌ��������闧��ɂȂ��ȁA�����B

���X���邭�������ƁA��k�ł������Ȃ����炷���������Ƃ����ƍK���Ȃ̂�ˁB

�n�E�c�E����ɓ���A���o�ɂł�����Ă������ۂ��ۂ��Ɛ�����̂��ǂ��낤�ȁB

���āA�O�͋P���悤�ȏt�̓����B

���ꂩ�炨�ٓ��������Ă��Ԍ��ɍs�����I

�A�蓹�œ��{�S�����̂ЂƂA�u���m��̐��v���������B

���R�̕�炵445�@�@2019.4.16

�@ �@

�@ �@

�@�@��������ƐႪ�~�� �@�@��������ƐႪ�~��

�t�������݂��Ă���B

���̍��͌ܕ��炫�ŁA�s���N�̉ԐF���������B�W�����オ��ɂ��������Ăڂ݂͌ł��Ȃ�A���̏Z�ޕW��425���n�_�͂܂��炫�B

�����̐�Ɗ����ŁA���ꂩ��30���Ԃ͒ǂ��������ł���B

�k�ցA���݂ցB

|

|

�@

���ւ��邩������ɐ�ӂ��

�킩���Ă�15�N�A���N��40�{���܂�炫�������B

�@ |

|

|

�����́A�m�Ԃ��w���̍ד��x�����������A���������������H�˂̏�ՁB

�R����̕��������n�\�ɂ��ӂ�o�Ă���B

�@ |

|

|

1998�N�̓ߐ{���Q�Ŕ�Q���������߉ϐ�͔ȂɐA����ꂽ�}�����B

����͏���̂Ȃ��o�����Ă݂����A�܂�3���炫�������B

�y���݂����������̂ł���͊������B

|

�@�@

���R�̕�炵444�@�@2019.4.10 (����ڂ��j�@�@

�@ �@

�@ �@

�肪����ɓ�����ł��B

�肪����ɓ�����ł��B

���ꂩ��̋G�߁A

�ߐ{�͊ό��q�Ɉ�ꂩ����B����������X�̒��S�n�𗣂��ƁA���R�͖L�������q���̐��͕������Ă��Ȃ��E�E�E�E�E����Љ�����̂܂ܑ̌������悤�ȁA�u�c�Ɂv���L�����Ă���B

��������E�W�����قƂ�ǁB

�����Ȃ��q���Ɏ���Ė��Ȃ̂́A���w�Z�̊w�悪�ƂĂ��Ȃ��L�����ƁB����ɉ������݂́A���X�ɏ��w�Z����������Ă��܂��A���������ɔp�Z�ƂȂ����Z�ɂ��c���Ă���Ȃ̂��B

���������̖ړI�ŐՒn�𗘗p����Ă͂��܂��܍l�����Ă���B���Ƃ��Ε���26�N�x�ɕZ�ƂȂ����ߐ{���̓c�����w�Z�̐Ւn�ɂ͌��݁A�ߐ{���c�������{�݁i���́F��ځ[��E���Ȃ��j��2�N�߂��O�ɃI�[�v�����Ă���B

�u�q��Ďx���{�݁v�u�̈�x���{�݁v�u����Ҋ����x���{�݁v�u�n��R�~���j�e�B�����x���{�݁v�u������Ɠ��琬�x���{�݁v�Ƒ�ڂ͖L�������A�Ȃ��Ȃ��^�c��������ȓ��e���B��������������^�c����u�l�����v���ǂ����B����̂��B

�l�����ꂽ�ꏊ�ɂ���{�݂ɐl���W�߂�ɂ́A���ꑊ���̍H�v���K�v���낤�B

���̓ߐ{���c�������{�݂ŊJ���ꂽ�u�ߐ{�܂��Â���L��v��K�₵�Ă����B

�ړI�́u�j���A�[�g�v��i�����邱�ƁB��҂͓ߐ{���ݏZ�̔��V���j����

10�N�O����ŔP���̎��̂ɑ����Ĉȗ����葫�������Ȃ��Ȃ������V����́A���n�r���̈�Ƃ��Đj���H�ɒ��킵�Ă��Ă���B

|

|

�u�}�ʂ���������܂���B�肪���R�ɓ����͂��߂Č`������Ă���̂ł��B�܂�ł��̌`�Ɏ����̐S���Ă�邩�̂悤�Ɂv�B

�������茳�C�ɂȂ������V����B

�ڂ��P�����Ă������B

�u���͉������낤���ƍl���Ă��鎞����Ԋy�����B�v�Ƃ��B

���߂Ă̍�i�͍��́A�u�K���p�S�X�̃]�E�K���v�B

�����T���E�W���[�W�iLonesome George

�@�@�@�@�@�@�@ 2012�N6��24�������j

�i�K���p�S�X�]�E�K���̈���A�s���^�]�E�K���j�u�ʐ^�������Ƃ���ɁA�������낤�I�Ǝv������ł��B�v

|

|

�����T���E�W���[�W�́A1971�N�ɃK���p�S�X�����̃s���^���Ŕ������ꂽ�s���^�]�E�K���̍Ō�̌́B���̃W���[�W�̎��ɂ���ăs���^�]�E�K���͐�ł����ƍl�����Ă���B

�@ |

|

|

1982�N4���B

����70�̃����T���E�W���[�W�B

�u�T�ɂ܂�����v�B

����Ȃ��Ƃ�������Ă������ゾ�����B

��҂̔��V����ɁA37�N�O�ɎB�e�����]�E�K����C�E���C�O�A�i�̎ʐ^�������グ���B

���̍�i�ւ̎h���ɂȂ�܂��悤�ɁB

�@ |

|

�ŐV�̌����ɂ��ƁA���̃s���^�]�E�K���̒��Ԃ������c���Ă���\��������炵���B�K���p�S�X�����̊e�n�ŁA�s���^�]�E�K����DNA���p���ł���̂����������Ƃ����B

����ɁA2019.2.22�̓��{�o�ϐV���̋L���ɂ��ƁA�u�������̃t�F���i���f�B�i���ŁA100�N�ȏ���������m�F����Ă��Ȃ������]�E�K���̈�킪�������ꂽ�v�Ƃ̂��ƁB

�K���p�S�X���̃]�E�K���̌̐����}���Ɍ������������́A���ɐN�������l�Ԃ��H�p�ɕߊl�������ƁA���M��u�^���O���玝������ŁA���̎��R����j�����ƂȂǂ��B

���܂Ⓡ�͂�������ό��n�����A���]�[�g�z�e������������ł���炵���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ȃ����V����A���������\���邱�Ƃɂ��ĐϋɓI�ȗ����Ă��܂��B�j |

���R�̕�炵443�@�@2019.4.6

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@ R 1.2 �̋O��

R 1.2 �̋O��

�����Ƀc���n�V�������Ă��ė͔C���Ɍ@���Ă݂Ă��A�n�������Ȃ��B

�X�R�b�v�����āA�͂˕Ԃ����قnjł��y�Ȃ̂ɁA���O�����₷�₷�ƃg���l�����@���Ă����B

���a1.2���̋O�ՁB

�����͒��t�̏��߂̓��B

�y���̐��������K���Ď����K���o���I�@�Ȃ�Ďv��Ȃ��B

4���͂̂�т肷�邼�A�ƐS�Ɍ��߂����B

�ߘa���N5��1���@�@�����L���܂ł���29���B

�ߘa�̏o�T�́B�@

�w�ݗt�W�x��5�@�~�Ԃ̉�32�� (815����846) �������@

�V����N�����\�O���A�t�̘V�̑���܂�́A�����\�Ԃ�Ȃ�B���ɏ��t�̗߂����ɂ��āA�C�i�����a�݁A�~�͔₭�A���̑O�̕����A���͌O�炷�A��̌�̍����B

�����݂̂ɂ��炸�A���̗�ɉ_�ڂ�A�������|���āA�W���X���A�[�̛��ɖ����сA�����ɕ��߂��ėтɖ��ӁB��ɂ͐V���������ЁA��ɂ͌̂�A��B�����ɓV���W�ɂ��A�n�����ɂ��A�G�𑣂��[�����B�������̗��ɖY��A�܂������̊O�ɊJ���A�W�R�Ƃ��Ă݂Â��瑫��B�����ˉ��ɂ��炸�́A�����Ȃ��Ă����擄�ׂށB���ɗ��~�̕т��I����B�Âƍ��Ƃ��ꉽ���قȂ�ށB�����̔~�݂Ă��������Z�r���Ȃ��ׂ��B

�@�@�@�@

�u�t�̘V�v�Ƃ́A��ɕ{�̐��E�唺���l�@���̕��͑唺���l�̍�Ƃ���Ă���B�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�w���t�W�S�u�x ���c�S�g���@�������@�ł��@(���a30�N3��5�����s)�@

�����������́u���ɏ��t�̗߂����ɂ��āA�C�i�����a�݁v�̕����́A������k������A�쒩���̏������q�ɂ���ĕҎ[���ꂽ�����W�w���I�x����̈��p���B

�ق��Ɍ㊿�̕��w�ҁE���t�ɂ��u�A�c���v�Ɉˋ��A���邢�͉�㺔V�́u�������v�ɂ���u�V�N�����A�����a���v�܂��Ă���Ƃ�����������炵���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�i�u�߁v�͉��̉��ɐl���삢�Ă���p���Ӗ�����B

�@�@�܂��A�u��v�̎��́A�_�X�����A���炵���A�D��Ă���Ȃǂ̈Ӗ������B

�@�@���̗�Ɠ��������́u�߁v�����Ď��Ƃ��Ďg��ꂽ�Ƃ����o�܂�����B�j

���R�̕�炵442�@�@2019.4.1

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@ �@�@�^��͌����@�� �@�@�^��͌����@��

�@

|

|

|

|

�E�̎R�͋��N�̏H�̗����t�B�����ɂ́A��������͔�ɂȂ������N�̗����t���������B

���͔̑���@��グ�č��ɓ����Ă���Ƃ���B

�n�`�}�L���ėE�܂����H |

�@��グ�����ɁA�E�̎R�̗����t��ςݏグ�A�ΊD���T���ďォ�琅��������B

��������ƈ�N��ɂ́A�L�@���^�b�v���͔̑삪�ł�������B

��Ƃ͏��J��Ȃ̂��B |

���ė^��̍Ȃɂ́A�u�X�R�b�v�ő͔���������グ��֎Ԃɐςށv�Ƃ����d�������Ă���ꂽ�B

���͐ςݏグ���͔���A��̂��������ɂ���Ԓd�ɂ�܂��Ă������B���̓����20���������̂ō����̓w�g�w�g�B

��֎Ԃɑ͔����t�ɂ���ɂ́A�X�R�b�v��20��������������Ȃ킿400����X�R�b�v��U������ƂɂȂ�̂�����B

�l�p�`�̒�̂��̂��̂̕ӂ͖�40���[�g������A�Ԓd�܂ʼn�������Ƒ������������ƂɂȂ�B

�ߐ{�̎R�̐��n�̒���������Ɉʒu����킪�Ƃ̒�̓y�n�́A�ΎR�D�y�̉e���Ŏ_���x�������B���̏�Ɏ_���J���~�葱���킯������A�_�x�����̂��ߑ͔���T���̂Ɠ����ɖ؊D�������Ă����B

���𐘂��ė���Ńn���h���������A�n�ʂ̐A���܂Ȃ��悤�ɂ��邷��ƈړ����Ă����B

������Ƃ����R�c������E�E�E���A���B�������荘�𗎂Ƃ��d�S��Ⴍ���A�悻�������ɕ����B

�悤�₭���������B

�Ƃ��낪�����瑊�_���u�U�������āv�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����B

���������B�i�����Ă������̂�����ł���B�Ȃɂ�����Ȃɔ�ꂽ�ߌ�ɂ���ȗ��݂����Ȃ��Ă��ˁB

�܂��������Ȃ��B�Պ���ɂȂ������ǁA����ł������B�ǂ�����ɂ̓R�b�v��t�ŌՂɂȂ�̂�����B

�@�@���R�̕�炵441�@�@2019.3.28

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@�@�@�@ �R�X�~�����炢�Ă����B�@���N���n���̖傪�J�����悤���B

�R�X�~�����炢�Ă����B�@���N���n���̖傪�J�����悤���B

�@

|

�R�X�~���́A�t��Ԃɍ炭�X�~���B�@�@

�͂�t�̂Ȃ��������o���B |

|

�R�X�~�� |

���{�Ɏ�������X�~���ȃX�~�����͖�60��ށi���N�����{�j�B�������A���G��∟��A�ώ�A�V���ɍ�o���ꂽ���|�p�i������肻�̐��͊m��ł��Ȃ��B

���h����A���ʐ^�ƁE������܂������̐}�Ӂw���{�̃X�~���x�i�R�ƌk�J�Ёj�ɁA���{�Ō�����X�~���̎�ނ�200��ȏ�Ƃ���B�����Ȑ����B

�A���́u��Εٕʊ��v�Ɍb�܂�Ȃ����ɂ́A���ٕ̕ʁA����͓���A�t�ɂȂ�̂͊���������ǂ��ٕʂɓ���Y�܂��G�߂������E�E�E�����������͂������Ȃ�������B

�A�����Ԃ��X�~�������Č������ƂɁA�u���E�E�E���B�X�~�����E�E�E�E�B�v

��u�̂����ɃX�~���ٕ̕ʁ���₱�����A�܂�Œn�������܂���Ă���C���ɂȂ邱�Ƃ�z������炵���B

���̏�Ԃ��u�X�~���n���ɒĂ����v�ƌĂԁB�@�����ł���B

�ώ@���ٕʂ���͍̂��̋G�߂����ł��Ȃ��̂ɁA��̓��������̂͂܂��Ƃɓ���B

�n��s�̗L���A�Ԃт�̗l�q��F�A���̑��̂��܂��܂Ƃ��������𑍍����Č������悤�Ƃ���̂����A�Ɗw�̔߂����A�i�݂͏t�̓�����̂悤�ɒx���A�����Ď��̗���͂�������ɑ����B�@�����Ƃ����ԂɋG�߂͐i��ł����B

�Ȃ�Ƃ��w�͂������A�g�߂ɍ炢�Ă���X�~���̖��O��ł���悤�ɂȂ������̂́A���̐��͂킸����20�킽�炸�B

���ꂪ�ȉ��̃X�~�������B�@�@�������ƐM���������A�������M���Ȃ��B

|

|

|

|

|

|

�@�@�A�J�l�X�~�� |

�@�@�A�P�{�m�X�~�� |

�@�@�A�I�C�X�~�� |

�@�@�A���A�P�X�~�� |

|

|

|

|

|

|

�@�@�t���g�X�~�� |

�@�@�q�i�X�~�� |

�@�@�G�C�U���X�~�� |

�@�@�q�J�Q�X�~�� |

|

|

|

|

|

|

�@�@�}���o�X�~�� |

�@�@�R�X�~�� |

�@�@�}���o�X�~�� |

�@�@�i�K�n�V�X�~�� |

|

|

|

|

|

|

�@�@�j�I�C�^�`�c�{�X�~�� |

�@�@�m�W�X�~�� |

�@�@�X�~�� |

�@�@�T�N���X�~�� |

|

|

|

|

|

|

�@�@�^�`�c�{�X�~�� |

�@�@�X�~�� |

�@�@�c�{�X�~�� |

�@�@�E�X�o�X�~�� |

���Ȃ݂ɁA��̎ʐ^�͂��ׂăR���p�N�g�f�W�J�����g���ĎB�������́B

�ʐ^�Ƃ������g�����t�J�������~�����Ǝv�����肪�o���A�����܂ŗ��Ă��܂����B

�����Ƃ��ʐ^�̃v�������́A���������Y�����X�ɗ~�����Ȃ�炵���B

���̕a����u�J�������ɂ͂܂����v�ƌ�������A�n�����B��̂ɂ͏��ɗ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤�B

���R�̕�炵440�@�@2019.3.24

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�Ɨ��Ƃ��̒�q

�Ɨ��Ƃ��̒�q

�@

|

|

���̑傫�ȑ܂́A���肵���̎}��������������Ȃǂ�����܂Ƃ��Ă����g���Ă�����́B

�{�i�I�ȏt������O�ɁA�����͐L�юn�߂��G����A�~�̊Ԃɒ�ɗ��܂������̗t�Ȃǂ��W�߂Ď̂ĂĂ����B�傫�ȑ܂ɂӂ��킵�����O��t�����B�u�Ɨ��v�ƁB

���͂��̉Ɨ��B��������œ����Ȃ��B�����n�ʂɂ����Ɣ��������Ă��邾���B

��������t�ɂȂ�ƁA�₨�炲��l�l�̃��^�V�����邸��ƈ��������ĕ����A���̎p�͊��m���̂��́B

�@

|

��@�傫�ȑ܂����ɂ���

�@�单���܂����������

�@�����Ɉ����̔�������

�@ ����ނ���Đԗ�

�单���܂͂���ꂪ��

�u���ꂢ�Ȑ��ɐg����܂̕�Ȃɂ���܂�v�� �悭�悭�����Ă��܂����@�E�E�E�E�� ( �쎌:�Ό��a�O)

�����A�������B���͑单���܁B�A�����D�����R���̑单���܁B

���Ȃ݂ɁA�߂��߂��̓����ɉ����Ď����_�̑܂͂����Ƒ傫���āA�̐ς͂S�{�߂��B

���̖��O�́u�ƘV�v�B��͂莩���ł͓������A����Ԃɂ������A�Ƃ���������l�������g���B

�ƘV�ς��ĉߘJ�̑܁B

�킪�Ƃ̂P���Ԃ́A������Q�S�Ɋ��������Ԃł͂Ȃ��B�G�߂ɂ�鑊�Ύ��ԂŁA�L�т���k��B

�����o��Ɠ����͂��߁A����������ƉƂɓ���B

�c��͂��Ȃ킿��B

�����Z������Z�܂ŁB���ꂪ���������������̐������ԂȂ̂��B

���R�̕�炵439�@�@2019.3.21

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

���t�͂���Ȃ�

���t�͂���Ȃ�

���������č炢�Ă��郉�b�p����B

���C���x���g�E�A�[���[�E�Z���Z�[�V�����iRijnveld's Early

Sensation�j�̖��O�̒ʂ�A�t�N�W���\�E�ɕ����Ȃ����炢�����炭�B

���R�̕�炵438�@�@2019.3.16 �@

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�t���������͖̂쒹������

�t���������͖̂쒹������

���r���L�тĂ����B�@���̂����ł܂��܂����N�����Ă��܂��B

�S�Ȃ����A����щ��쒹���A���₩�Ȋ�����Ă���悤�ɂ�������B

�t�̒�d������i�����A�悤�₭���͂����܂킷�]�T���ł��Ă����B

���t�̒�ɗ��钹�����B

�@�@�i�J���X���n�g���X�Y�����q���h�����A�܂����ƂŁB�j

|

|

|

|

|

�A�J�Q���@

���͑��_���������A�J�Q���ŁA�E�͖{���B�����Ԃ̖͗l���Ȃ�Ƃ��������B |

�L�W�i�Ì�͂������j

�P�[���P�[���Ɣ߂������ɖ��Ă���B�������Ɨ���ɂ�������ł����B����҂��Ă����̂��낤���B |

����̓C�m�V�V�B

���������Ă���̂������B

��x�͂������A���x��������͖̂��f�B |

|

|

|

|

|

�l�Ԃɂ̓l�I�e�j�[�헪�͒ʗp���Ȃ��悤���B�G�i�K�B

�}�ɂԂ牺����̂����ӁB |

�V���@�̎����ނ̂ɓK�����������������Ă���B

�킪�Ƃł̂������́u���̂������v�B

�܂����ӂƂ���Ɉ������������Ă��Ȃ���ˁB |

�A�I�Q���@�I�X

�ƐԂ̕�F���ڗ����߂��ď���B�Ԃ��F�͐헪�Ƃ��āA������Њd����A�����������������X�ɋC�ɂ����Ă��炤�E�E�E�E�E�E���߂ƍl�����邯�ǁB�ǂ����ȁB |

|

|

|

|

|

�������ǂ��A�g���̂����B

�オ���X�A�E�����I�X�B |

�J�����q���@

�g�����Ȃ��Ă����̂ŁA�Ⴊ���������Ɉړ����Ă������B

�����́A���邭�L�����L�����L�����B |

�c�O�~�@

�ƂƂƁA�ƕ����Ă̓c���Ƌ��炷�B�͗t���Ђ�����Ԃ��Ē���T���Ă���B |

|

|

|

|

|

���}�K��

�r���[�r���[�Ɩ��܂��A�l�Ԃ��߂Â��Ă��|����Ȃ��B

���̐̂́A��ł����������]��������Ă������炢�l���������B |

�V�W���E�J��

�����畔���̒���`������ŁA

�u��`���v�B

����̓l�N�^�C�����h�ȃI�X�B |

�V�W���E�J��

�Ђ܂��������Ă҂��B

�҂��A�҂��B |

|

|

|

|

|

�~���}�z�E�W���̗Y�B

���h�Ȋ��H�����B

�w���Ɂu�G���K���X�v�����������Ȓ��B |

�S�W���E�J��

���삯����邱�Ƃ̏o���钿�������B |

�J�P�X�@���ݐ��Ŗ��B

�ߏ��ɃC�M���X���痈���W�F�C���Z��ł���B�u�ڂ��̖��O�̒����v�Ɗ��������B

Jay �ɂ� �h������ׂ�h�̈Ӗ�������炵���B�悭�����܂�钹�B |

|

|

|

|

|

�W���E�r�^�L�i�I�X�j

�H�ɔ����X�|�b�g�����邱�Ƃ��炠�����́u��t�̃W���[�v�B

���낻��꒣��錾��P�A���̑����T���������B |

�������B�x�j�}�V�R������Ă����B�}�V�R�����̂Ƃ���A�g�̂��Ԃ��̂������B

�����H�@�ӂ���}�V�R�ɂȂ��Ă�ˁB |

�R�Q���@

�L�c�c�L�̒��Ԃň�ԏ������B

�����肻���ɂȂ�ƁA�Ɩ̗����ɉB���B

���̗l�q�̓Z�~�ɂ�������B |

|

|

|

|

|

���W��

����͖{���B

���͑��_�����������W���̐e�q�B |

�f�b�L�̏�̐���������A�`���b�`���b�ƈ��݁A�K�����p�^�p�^�B

�݂���D���B |

�������3�T�Ԃ������炢�Ă������b�p����B

�Ԃ͓���������č炭�B

���O�̓A�[���[�Z���Z�[�V�����B���̒ʂ�̑��炫�B |

�@ �E �킪�ߐ{�͂��܂Ђ�����ɏt��҂�

�E�@���ۂ̈łɐL�т䂭�ӂ��̂���

�E�@�R�쑐�؎��F���������ԁ@

�E�@���͓��Đ���̔g���悬����

�@�E�@���Ԃɂ��Z�W����Đk�Њ��@

�@�@

���R�̕�炵437�@�@2019.3.11 �@

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�t�̎n�܂�͂܂��J������@---�@�����͌[�

�t�̎n�܂�͂܂��J������@---�@�����͌[�

8�����A���H�����������ɍ�������ɏo��B

���������A�͂т������ۂ��W�߂Ď̂Ăɍs���B

3�����{�Ƃ������������Ɏd�����n�߂�̂́A���̂��Ɓu�����A������щ��A���Ă�����v�̎O��ꂪ�҂��Ă��邩��B

�������ł��̋L�^�������Ă������B

�������܂��d�����B

|

|

|

�W���ʐ^���B���Ă���B |

|

|

|

����͒��̕������Čߌ�̕��Ɠ����Â߂������B�@�|�s�[�̐A�����݂͏I���B

155�{�Ƃ������������Ȃ��ɂ́A���\�Ȏ��Ԃ��K�v���B |

|

|

|

�ʐ^�̓C���[�W�ł��B�V��A���̑��̏����ɂ���ĕς��܂��B�i�j ���s�ē����̌�����݂������ȁB

��������2�N�O�̎ʐ^�B

3�N�O�̉Ԏ��ɁA���F�Ɣ��ƃs���N�̎킾���̎悵���̂ŁA�����̒ʂ�̂��ƂȂ����F�̉Ԓd�ɂȂ��Ă��܂����B���N�̓I�����W�F��̓��₩�ȐF����ꂩ����\��B |

���R�̕�炵436�@�@2019.3.6 �@

�@�@�@ �@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@

����O�ɒ��ׁ@vs�@��ԑO�Ɍ���

����O�ɒ��ׁ@vs�@��ԑO�Ɍ���

���āA���ẴA���o���f�W�^���������A40����̍����悤�₭�\��̍�Ƃ��I���邱�Ƃ��ł����B

�t�B��������ɂ͎B�e�����ʐ^���̂��̂��u���������Ȃ��āv�A�����������ׂĂ�\��t���Ă����̂��A60�����̐��ɂȂ��������������B

�f�W�^���J�����ɕύX���Ă���́A�\�}��I�o�Ȃǂ�ς��Ȃ��琔���B��A���̂Ȃ�����ꖇ�I���������̂��v�����g���Ă���̂ŁA�ȑO�قǖ����͑����Ă��Ă��Ȃ��B

�f�W�^���������ʐ^�̂����A�I���������̂�V���ɓ\�蒼���A���nj��̕����I�ʂ̏\�̈�ɂ܂Ō��炷���Ƃ��ł����B�c�����ʐ^�͒i�{�[���œB�Ƃ�ł��Ȃ��������B

���A�悤�₭��Ƃ���i�����āA�ǂ����Ɍ����J�����C���ł���B

��|���Ō�������̉��̌ÐV�������荞��ł����ǂ�ł��܂��悤�ɁA���̎��X�̏o�������v���o���ẮA���S�ɐZ���Ă݂���A��������Ă݂���̂S�O����---����͓~�̊Ԃ����ł��Ȃ���Ƃ������B

����ň����z����A���邢�͎{�݂ւ̓����ɂ��ς�����ʂɂȂ����B

��͂�A�A�i���O�͂����B�ߋ��̎��Ԃ��肴���Ŋ����邱�Ƃ��ł��邩��B

�������A����Ȃɖʓ|�ŒP���ȍ�Ƃ��Ə��߂��番�����Ă�����A����o���Ȃ��������낤�Ȃ��B

����ʼnߋ��̒I�����͂����܂��B���ꂩ������s�����B

�l���ɐ܂�Ԃ��n�_�Ȃǖ����B�����i��ōs���̂݁B����Ɗ����Ȃ������ɂ���ړI�n�Ɍ������ē��X���ςݏd�Ȃ��Ă����B

���̏ꍇ�̈�N�́A�g�̂��23.5�x�X�ނ��ċG�߂ɍ��킹�A����肮���Ƒ傫�ȑȉ~��`���Ȃ���߂��Ă����B���ӂ͏t�ƏH�A�Z�ӂ͉ĂƓ~�B�A������̈�N�́A�l�G�̂��̂��̂̍�Ƃ�ςݏd�ˁA�����傫�ȗ�����ɂȂ��Ă����Ƃ�����N�̂悤�ȋC�����邩��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w����O�ɒ��ׁx�@��]���O�Y �@vs�@ "Look before you leap."�@���ԑO�Ɍ���

|

|

���_���d�������グ�A�G�A�R���̃J�o�[��������B

�g�����ޗ��́A�S�E�Ăڂ��ŁA���H��������������ǂ��B

�͗���͒��ށB

���ɕ����ׂ�ƒ��ޖA������S�̖B

�֖҂Ȍ��������邭�炢���ȏo�����B

�����̂悤�ɑ��_�́A�قǂقǁA�Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��炵���B |

���R�̕�炵435�@�@2019.2.28 �@

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�������

--- �������h���Ƃ͂����������Ƃ� �������

--- �������h���Ƃ͂����������Ƃ�

����͂�����Ƃ����L�O���������B���̉w�̖�؈��D�Ƃ̎����A�[�H�ɂ͕������Ă����ƈႤ���j���[��p�ӂ����B

��c�����̃X�e�[�L�ɃI�j�I���\�[�X

�X�[�v�Ɩ�T���_

�u�����h䕂̃X�J�C�x���[�@�@�f�U�[�g�Ƀ`���R���[�g

����ɁA�����C���̍D���ȕv�̂��߂Ɂu�`�����C���̔��v���B

���͉��˂Ȃ̂ł������C���O���X�͕v�̕������o�����A���͓��ʓ�p�ӂ����B�`�����ł������ďj���`����肽�������̂ŁB�����ł�������̂��������ƂɁA�����݉߂��܂����ˁB

�O���X��2�Z���`�قǁB�`�����C���͐̂���̕����̕i�킪���Y�n�Ɏc���Ă���̂ŁA���L�̖�������B����2�Z���`���܂�܂����ł��܂����I�@���Ė����������Ƃ��I

�ʂ́A�����炭��T�W�Q���炢�H�@30�����قǂ��B�@�����͂ق�̂ЂƂȂ߂��邾���Ȃ̂ɁB

�����C�����E�E�E�B�ӂ�ӂ킷��B�H��͑��_�ɂ܂����Ă�����������B

�������萌��������Ă��܂��āA���Ƃ͂��ڂ�@---�@�h�ꂢ�����Ƃ��A�h�ꂭ�邲�Ƃ��@---�B

�����Ē��B���ƌ����Ă��쒹�����N���Ă��Ȃ��܂��Â����A���ɂƓf���C�Ŗڂ��o�߂��B

�ꂵ���B

���@----�i�E�E�E�E�E�E�j-----�Ɓi�������j�̒��̓���������Ƃ���A���Ⴋ���ƋC�����ǂ��Ȃ��Ă����̒��̎d�������Ȃ����B

���̒P�����Ƃ�����B

�����A����������Ă������������ȂƎv���m�������B

��̎R��w�i�ɁA�P���悤�Ȍ��ɖ������@���̒����B

���P

�P�@���̃A���R�[���ێ���x�́A�r�[��1�Z���`�A���C���ЂƂȂ߂̂悤���B

�Q�@��͂�X�e�[�L�ɂ͔������Ԃ��������B

�@

|

|

�����l�̌����ĔM���W�߁A�Ԑc�����߂邽�߁A��������`���Ă���Ԃт�̘A�Ȃ�B

����A�i�`�w�`�̉F���T���@�u�͂�Ԃ�2�v�����f���u��イ�����v�ւ̒����ɐ��������B

�C���^�r���[����v���W�F�b�N�g���[�_�[�̌ւ炵���Ȋ炪�܂Ԃ����B

�u�����A����������Ă�Ȃ��A�V���w�╨�����ɂ߁A���̂�������\�͂ɗD��Ă���A����Ȑl������v�ƁB |

���R�̕�炵434�@�@2019.2.23

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

���Ƃ́@�u���傤����v�@��҂���

���Ƃ́@�u���傤����v�@��҂���

�@�@�@�@ ����

����

���A�t�߂��Ă��������z�ɎĖ�����Ă�����A����̋��ɂȂɂ�甖���F���������������̂ɋC�t�����B

����͂ǂ��݂Ă����B���낤���ƂɉԒd���ق�����Ԃ��Ă���ł͂Ȃ����B

�C�m�V�V�͌��������̂��Ƃ�Ă���̂��ǂ����A�̂��̂��Ɠ����čs���B�������֖҂ȗl�q�ł͂Ȃ��A���ƂȂ������łǂ��炩�ƌ����Γ��C�Ȗ�nj��A�ƌ��������͋C��

�Y�킹�Ă���B

�}���Œ�̃p�g���[���ɏo��B

���������ɕ@�łق�����Ԃ����Ղ�����B�`���[���b�v�̋�����_�����炵�����A�ǂ���炱�̂Ƃ���̐��V�����ŁA�n�ʂ��ł��Ȃ莕���i�@���j�����Ȃ������悤���B

�H�ɂ́A�͂��ƐU������Ǝ��������B

�@���ɂ́A�ӂƖڂ��グ��ƒ��������B

�c�ɂ̕�炵���n�߂�����ɂ́A����Ȃ��Ƃ��y���܂Ȃ���ˁB

�ԎD�́u���̂������傤�A�������v�����낻��o���オ��B

�[孂��߂��Ԃ��Ƃ�ǂ�ɍ炭�ƁA��ɂ͂��傤���傪����Ă���B

�������݂ɂȂ邱��4���́A�ǂ̂悤�ȏt�ɂȂ邾�낤���B

�Ȃɂ��������Ƃ���܂��悤�ɁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@------�@�l���Ȃ��Ȃ����������邩�ȁB�@�i�p�N�� �j

�ߌ�̓t���[�g�̃~�j�R���T�[�g���ɍs���B���N�ɓ�����2��ځB

�O�͌��̏t�B

���R�̕�炵433�@�@2019.2.17 �@

�@�@�@�@�@ �@ �@ �@ �@

�@

�܂�܂�ł܂�����Ȃ��̂��������������@

�܂�܂�ł܂�����Ȃ��̂��������������@

�ʘb���Ɏ�b��Ɩ{�̂��q���ł���ꏊ��������Ƃł��������ƁA�ʐM��Q�̉��Ȃ̂��A�u�r���W�����r���v�Ƃ����G������������悤�ɂȂ��Ă����킪�Ƃ̃t�@�b�N�X�@�B

�������Ȃ��B�w�����Ă��ł�15�N�ȏ�ɂ��Ȃ�̂�����B

�����炭��b������ɓ��Ă鎞�ɁA�ӎ������֕������������������ĐڐG�������Ȃ��Ă���̂��낤�B

���̂���������̃X�}�z���g���Ă���F�l�Ƃ̉�b���ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B

����͓��ڂŁA�����w�������̂�1986�N�B�܂��܂��t�@�N�X�@���ƒ�ɐ����t���邱�Ƃ��������������ゾ�����B

�A�����J�֒P�g���C����v�Ƃ̒ʐM��i�ɂƁA�m�s�s�̐��i���w���������̂ŁA����25���~�������I

�u�Ȃɂ���������́v�ƕ�����邱�Ƃ����������A�\�ߐݒu���m�s�s�ɓo�^����K�v���������̂ŁA�C�O�ɕ��C�����搶�ɘA�����邩��Ɗw�Z���킴�킴��ɗ���ꂽ���Ƃ��������B

�C���^�[�l�b�g�𗘗p�ł���悤�ɂȂ����̂́A����5�N��̂��ƁB

�V�V�n���J�����v���������B�����Ƃ����̎����̓p�\�R���i�m�d�b�j���g�킸�A���[�v���@���g���A�e�L�X�g��������Ȃ��������B

-----�u�r���W�����r���v�̉������@�́A

�����̂悤�ɁA���܂����܂��g���Ƃ������́B

�킪�Ƃ͂��������Ȃ̂��B

�������̂͂Ȃ�Ƃ������Ďg���A�Ƃ����̂���|���V�[�B���_���d�C��؍H�ւ̒m��������̂��ז������A�Ȃ�Ƃ��g���邱�Ƃ͎g���邪�A�V�i�̎��̂悤�Ɋ��S�ł͂Ȃ��A�Ƃ�����Ԃ̐��i���Ƃ��イ�ɁA���낲�낵�Ă���B

�u�������A���ꂪ����Ȓm���̂Ȃ��l��������A�����͐V�@����䂤�䂤�Ǝg���Ă����̂Ɂv�Ǝv�����Ƃ�����B�䏊�̎����|���@�̃X�C�b�`���Ȃ��I�J�V�i�`�ɏC�����Ă��܂��āA�u���܂����܂��v�g���Ă���B

�����A�Ȃ��N����炵��B

����A�����ł��Ȃ��āA�܂������Ύg������̂��̂Ă�̂͂��������Ȃ��B

���������A�@�B�A��B�����ďC������B����Ȋy�������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������n�j����������킪�ƂȂ̂�����B

�@�@�i�Z���I �����܂��C�����Ă���I �j���E�{�E�����ď�͐V���������ǂ����A�Ɠd���ŐV�����g�������ɂ��܂��Ă�I�@�ƉA�łڂ₭�̂ł����j

�b�x��B

���̊�B�ɂ͊��M�����Z�b�g���Ă���B�Ȃɂ���C���N���{�����g�������A�ꖇ�̒P�����ƂĂ������̂ŁB�ܘ_�����ۑ��ɂ͌����Ȃ����A��N�͗D�Ɏ�����B

����Ȃ��Ƃ��������̂��v���o�����B

���_�������œ����Ă����Ƃ��A�Ȃ��Ȃ��ߏ��Ŋ��M�����Ȃ���������̂��Ƃ������B

���x���̊��������̂��ƁA�d���A��ɉw�O�̓d�C�X�Ŋ��M�����A���̂܂��ރJ�o���Ɏd�������B

���Ɍ������̂́A���D����ʂ�O�ɓX���o���Ă���u�ǂ�Ă��₳��v�B�ӂ�ӂ�Ɗ�蓹�������_�A5�����Ă���܂����ރJ�o���̒��֎d�������B

�@�i5�̂����A�ǂ���������4�ŃI�N�T���ɂ�1�̂��肾�����炵�����B�j

���̓������ċA���Ă��܂����ˁB���������ɃJ�o������u���y�Y�v�Ǝ��o�����ǂ�Ă��Ɗ��M��������ƁA�ǂ����̐����Ƃ̌��t�̂悤�ɁA�u��������A��������v�Ɗ��M���ɂ͑傫�Ȋۂ��������������v�����g����Ă����@----�ǂ�Ă����M���č������߂��̂������B

�ǂ�Ă��͂n�j�����A���M���͔����g�����ɂȂ�Ȃ������B

���ꂪ���̖�̎��x���Z�Ȃ�B

�@

|

|

�@

�{�̂��������邽�߂ɁA�w�L�����x�����ɕ~���Ă���B

������Ȃ����Ƃ������ɒ��ׂ��邩��֗�----�Ƃ������Ƃ��Ȃ����B

�����ɂ͗��s�W�̃p���t���b�g��A���|���A����ɓ��{�o�ϐV���i���������A�c�ɂȂ̂ŗ[���͓͂��Ȃ��A�c�O�j |

���R�̕�炵432�@�@2019.2.12 �@

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�ЂƂ߁A�ӂ��߁A�݂���

�ЂƂ߁A�ӂ��߁A�݂���

����̂��ƁA���_��������Ƃ����ӌ��̍s���Ⴂ���������B

�Ȗ،��k���ɂ́A��ÂƂ̋��E�ɂȂ�W���P�O�O�O�����炢�̎R�X���A�k�����Ɍ����ĕ���ł���B

���̎R�����ɂ���{�݂�ڎw���ĎԂ𑖂点�Ă����Ƃ��̂��Ƃ������B

�Ȃɂ���}���`�^�X�N�����Ȃ��Ȃ����_�Ȃ̂ŁA����Ȃ̎��́A�ɗ͖��ʘb�������i����͓���I�j�i�r�Q�[�^�[�ɓO���邱�Ƃɂ��Ă���B

�u����������v�Ɛ���������B�u����v

�Ƃ��낪�킪�^�]�肳��́A���炩���ߒ��ׂĂ������M���̏ꏊ�܂ŗ��Ă��Ȃ��̂ɁA�������킸�E�ɂ����ƋȂ����ĎR�̕����ɂǂ�ǂ�i��ōs���ł͂Ȃ����B

�c�ɂ̂��Ƃ�����A�M����̍��͂��悻�T�O�O���ȏ�ŁA��ԈႦ��Ƃ�ł��Ȃ������Ⴂ�����邱�ƂɂȂ�B

�u����A�������Ȃ��H������������̐M�����E�܂���̂��Ǝv�����ǁv

�u����A�������̐M���̑����̎菑���̊ŔɁw�O�ڂ̐M�����E�x���ď����Ă�������v

�u���A�Ȃ�������̐M������Ȃ��́H�v

���̐�A�ׂ������c�ނ̔Ȃ��𑖂�A���nj��m��ʎR�Ԃ̊ω��l�܂ŎԂ͕��ꍞ��ł��܂����B

�s���͂悢�悢�A��͂Ȃ�Ƃ��B

�悭�悭�₢�������Ă݂�ƁA���_�̍l���͂����������B

�u�Ŕ��������M������ڂ���B�������炠���������ڂ��w�O�ڂ̐M���ɂȂ邶��Ȃ����x�v

�u���`�A���ʎO�ڂƂ���A���̐�̎O�ڂ̐M�����Ӗ����Ȃ��H�v

�u���Ȃ��v�ƕs�@���ɂȂ鑊�_�B

�ԟ[���܂����X�����ǁA���̏ꍇ�͂ǂ�����������悤���B

��ڂ��ǂ��ɒu�����A�ǂ����N�_�ɂ��邩�B����ɂ͓�ʂ�̍l���������邩��B

�V���Ј����u�A�E��N�ځv�ƌĂсA�s�J�s�J�̈�N���͏t�ɓ��w�����q�������A���܂ꂽ����̐Ԃ����͂悤�₭��N��Ɉ�ɂȂ�B

���Ȃ��͂��̐M���̏ꍇ�A�O�ڂ͂��������ǂ��̐M���ɂȂ�Ǝv���܂����B

�������������ƍl���A�����ے肷��͕̂s���e�B�ł����������̊����ɌŎ����Ă��܂���ˁB����ˁB

�@�@�@�@�@����{�݂Ƃ́A�u�R�`�L���L�O�فv

�@�@�@�@�@�ɓ������ƕ��сA�����ېV���ɏo�����Ⴂ�̂ɂ�����炸�A�h�B�𐋂����l���B

|

|

50���Ԃ肭�炢�ɁA���������̋C�����v���X1���������B

������������ɂ́A1��2���̊����������̔N�ȏ�ɋx���Ŕj�̓����������悤�ŁA�����͂₭�����`���[���b�v�̉肪�o�Ă���B

���̊��Ƀt�L�m�g�E�͌�����Ȃ��B

��N5���A�ׂ��Z���}������̂��đ��₵���[���j���[�����A��������8�����ł���ȂɉԂ����A���Ԃ͖��邭�ɂ��₩�B |

���R�̕�炵431�@�@2019.2.6 �@

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�A���o���f�W�^�����@���̌�

�A���o���f�W�^�����@���̌�

����͂Ȃ����A�ʓ|�������B

���Ƃ͒W�X�Ǝd�������Ȃ������B�v�����������g���ɂȂ�悢���B

�I�J�V�i���ƂɋC���t�����B

�ʐ^�Ɏc���Ă��鎩�����g���A�܂�Ŏ����̖��̂悤�Ɋ�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�u���炠��A��������i������Ď����ߋ��̎��ɘb�������Ă���̂�j�@�����ł��̑ԓx�͂Ȃ��ł���B

�@�����������ɂ͂���������ǂ��H

�@�����A�悭������I�@����ł��������I�H

�@����������Ƃ�����A�������肵�悤�ˁv�@�Ȃ�ĂˁB

�����A�z�����ǁA�Ⴂ����͂����ƃA�z�������Ȃ��B�Ƃ����̂���Ԃ̊��G���B

���āA������2���f�W�^���ϊ���������A�^�悵�Ă������e�j�X�̎����ł����邩�Ȃ��B

|

|

�f���ɂ���Ȃ��m�点���\���Ă������B

���x�͊W�Ȃ�����ǁA�Z��n�Ɂu���̂����E���v���o���炵���B

���˖Ґi�̂Ƃ���A�Ђ�����O�֑O�ւƓ˂�����C�m�V�V�B

���̒ʂ蓹�ɌÃ^�C���𗧂Ă����Ă����ƁA���̏ꏊ�������ė��Ȃ��Ȃ�A�ƕ��������Ƃ����邪�A�ǂ�����H |

�@�@�@�@

�@���R�̕�炵430�@�@2019.1.28�@

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

��匈�S

��匈�S

���̋C�����}�C�i�X�T���B����ȓ��������ƒ�d���͂������ł��Ȃ��B�S���̂��k���܂��Ă��܂��������B���̂����A�ɂ�����ƃ��N�ł��Ȃ����Ƃ��l����B

�����Ŏv���t�������Ƃ�����I

���˂čl���Ă������Ƃ��A���悢����s���邱�Ƃɂ����̂��I

����̓A���o���̃f�W�^�����B

���t�ƃR���p�N�g�J��������́A�B�e����Ƃ��̂܂܌����ɏo���ē\��A�f�W�^���J�������g���悤�ɂȂ��Ă���́A�͂��߂ɑS�����c�u�c�ɏĂ��t���A���̒�����o���̂����ʐ^��I�����ďo�͂��Ă����B

�Ⴂ���납�獡�܂ł̃A���o�����A���܂�ɗ��܂��ĂU�O���ȏ������B���t�g�ɂ����ƁB

�����100���ƌv�Z����ƁA�S�̂�6000���ȏ�̉摜�����邱�ƂɂȂ�B

�c�u�c�̒��ɂ͂���10�{���̎ʐ^�������Ă���B

�c�u�c�ɏĂ����̂́A���̂܂܁u�o�b�ǂݍ��݁@���@�������Ɉړ�����v�ŗǂ����A�A�i���O�ʐ^�͈ꖇ�ꖇ�X�L�������邵���Ȃ��B

�ӂ��`�B

����͂ˁA�j���Ȃ��l���v�[���ɓ���݂����ɁA�v�����Ĕ�э��ނ����Ȃ��̂��B

�A�j���I�@�����I