|

賢治の里で

賢治の里で

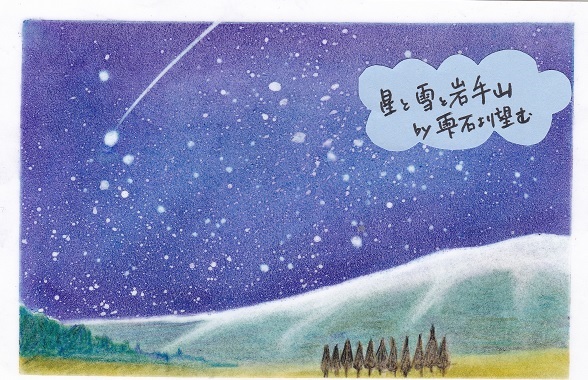

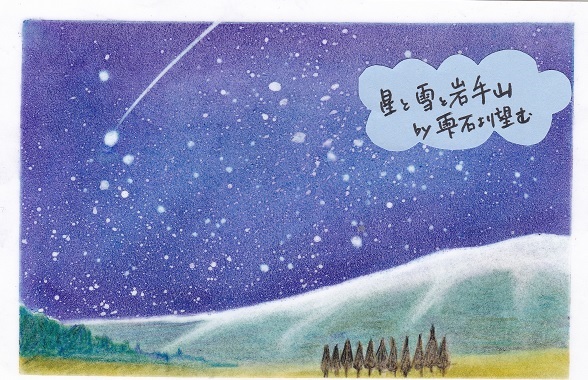

ひと世代下の若い友人が、自作の絵はがきを手に年末のご挨拶に来てくれた。彼女は毎年この時期に宮沢賢治のふるさとを尋ねる旅をしてる。

現地で描いた賢治の里の夜の絵はがきは、流れ星が印象的で、丸みを帯びた岩手山の西側の山麓の雪が美しく、手前の並んだ杉の木が、賢治の『春と修羅』の一シーンを思い起こさせてくれる。

たよりになるのは

くらかけつづきの雪ばかり

野はらもはやしも

ぽしやぽしやしたり黝んだりして

すこしもあてにならないので

ほんたうにそんな酵母のふうの

朧ろなふぶきですけれども

ほのかなのぞみを送るのは

くらかけ山の雪ばかり

(ひとつの古風な信仰です)

里山の暮らし 846 2024.12.26

今年はこんなデザインで

今年はこんなデザインで

このまま25日まで掛けておき、年末に正月用の飾りに付け替える。ひとつで二度おいしいリース。

もっとも、クリスマスは来月6日まで続くのだけど。

キリストがベツレヘムに産まれたのが24日。東方から三博士が彗星に導かれてお祝いにやってきたのが6日。

里山の暮らし

845 2024.12.24

IHヒーター取替 電気屋さんではないのに。

IHヒーター取替 電気屋さんではないのに。

三芯ケーブル 三芯ケーブル

新しいIHヒーター 今度はキレイに使おう

新築してもう20年になる。当時はIHヒーターが市場に出回ってきたばかりのころだった。安全を見て直火を使わないIHヒーターを選んだが、適応する鍋の種類が少なく苦労した思い出がある。

さすがに20年経つと経年劣化したのか、突然左側のコンロがショートして、ヒューズが飛んでしまった。

ヒューズの交換は、素人では難しい場所にあり、そもそも壊れる時期だったと納得して楽天で新品を、それも今までのヒーターの後継機を注文して届いたのが、一昨日のこと。

電気屋でもない相棒が、20キロと言う重いヒーターを持ち上げて設置するのは一苦労だった。母屋の配線とヒーターの配線をプラグとコンセントで繋げるのなら、単に重いだけで簡単だが、壊れたヒーターを取り出してみると、200ボルトの三芯

ケーブル同士を「直繋ぎ」してあった。システムキッチンなのに、まだIHヒーター用の仕様になっていなかったようだ。時代を感じる----。

つまりこちらの三本と、相手の三本を手作業で繋ぐのだ。組み合わせはどうなのか、6通り? さまざま通電テストをして「これとこれ、あれとこれ、あっちとこっち」と言うふうに決めて繋ぎ、繋いだ場所を狭いコンロ下に入って半田付けしないといけない。

(ケーブルの繋ぎ方を探るのに、映画「エアーフォースワン」のハリソン・フォードを思い出した。相棒はちっとも似ていないけれどね)

腰の痛みと戦いながら1時間。設置成功!

今朝は壊れたほうを車に積んで、市の処理場に持って行った。一件落着。

IHクッキングヒーターは、磁力で渦電流を発生させ、その電気抵抗によって鍋自体が発熱します。電子レンジと同じく電磁波が人間の身体に悪い影響を与えるとの言説があるのです。本当はどうなのでしょう。

気にしないという方法があるよね。 IHクッキングヒーターは、磁力で渦電流を発生させ、その電気抵抗によって鍋自体が発熱します。電子レンジと同じく電磁波が人間の身体に悪い影響を与えるとの言説があるのです。本当はどうなのでしょう。

気にしないという方法があるよね。

今朝、神戸の友人から京都の老舗の「魚の西京漬け」が届いた。早速新しいヒーターのグリルで焼いてみることにしよう。口福。 今朝、神戸の友人から京都の老舗の「魚の西京漬け」が届いた。早速新しいヒーターのグリルで焼いてみることにしよう。口福。

おでん大根をあく抜きして、明日のために煮込んでいる。美味しそう。----つまり明日の午後は夕食の支度をしなくてもいいということ。なんという幸せ。

たまちゃんラーメン----北海道のたまちゃんが送ってくれた北海道ラーメン。今日は「たまちゃん」と言いながら食べる。これも口福。 たまちゃんラーメン----北海道のたまちゃんが送ってくれた北海道ラーメン。今日は「たまちゃん」と言いながら食べる。これも口福。

里山の暮らし 844 2024.12.20

圧倒的な存在感 ---- エベレストを見に

世界ワースト? の飛行機に乗って 圧倒的な存在感 ---- エベレストを見に

世界ワースト? の飛行機に乗って

ネパール語で「サガルマータ」、チベット語で「チョモランマ」、インド測量局の長官を務めたジョージ・エベレストにちなんだ「エベレスト」と三つの名前を持つ。8849m

頂上直下にオレンジベルトが横に走り、かつて海だった証拠に化石がザクザク出てくるらしい。もっとも標高8000mで化石採取は不可能だが。

温暖化のせいか、ここ何年かは乾期でも霞がかかることが多いらしい。視程が短いカトマンズ空港で天候待ちの30分の後、70人乗りのプロペラ機が飛び立った。飛行時間は50分ほどで乗った飛行機は「イエティ航空

」。東のエベレストに向かう。

今さら知ってもどうしようもないが、このイエティ航空は、危険度では世界ワーストワンに近い航空会社のようだ。

2023年1月には着陸時に墜落し搭乗していた72人全員が死亡している。さらに今年の7月24日には首都カトマンズの空港で離陸中の飛行機が墜落、炎上しパイロットを除く乗員船員が死亡している。

世界には8000メートル以上の山が14座あり、ネパールにはエベレストを含む8座が鎮座して、世界でももっとも複雑な滑走路を持つ飛行場が多く、悪天候、視界の悪さ、山岳地形による離着陸の難しさで知られている。

遠隔地や山岳地帯に到達できる小形の飛行機での飛行を余儀なくされるので、特に飛行が不安定になる。観光立国とは言えど、経済的に古い航空機のメンテナンス

を行うのが難しいようだ。

イエティ航空はこの10年間で10件の事故を起こし約700人もの犠牲者を出しているとは!

雪男の足あとが。 雪男の足あとが。

これがイエティ航空の機体。(HPから) 尾翼に緑の足跡が! 実はイエティとは雪男のこと。

実は今回が3回目になるネパール訪問だが、2回目(2017年)の記録を探ってみたらこうあった。

|

「50人乗りのプロペラ機をチャーターした。機体の横腹には「ブッタエアー(Buddha

Air)」とある。

「しばしば落ちる」----「時々落ちる」----「たまに落ちる」----「落ちることもある」と社業が発展していき、現在は比較的安心して乗れる飛行機に出世した。

このブッダエアーに初めて乗った6年前(2011年、18人乗り)は、「おおよそ半年に1回は落ちる」時期だった。旅の直前と直後に落ちて、日本人の犠牲者も出たと記憶している。おまけに「機体はアメリカらか5000ドルで買った」などというパンフレットが置いてあって、「われわれも1機買おうか」といった冗談を口にしたのを思い出した。しかし、機体にブッタとあるからには、落ちる先はきっと極楽だろう。」 |

おやおや、我われは懲りない人間のようだ。仏陀エアーとイエティ航空はネパールでも危険な飛行機の双璧なのだ。こんなに「危ない」と警告されているのに、あとさき考えずに乗り込むなんて。

念願のヒマラヤ山脈を左に見ながらエベレストを探す。窓に顔を付けて食い入るように遠くを観ている我われの所にCAさんがひょいっと現われて「あれが、マカルー、ピーク29よ」と教えてくれる。

そして「あれあれ!あれがエベレストよ!」と叫ぶ! 応えてこちらも「あれがエベレスト!」と叫び返す。

白い山を見にここまで来たのだから、もう思い残すことはない。

2011年、2017年、そして今回の旅で感じたことさまざま。

ネパールは観光立国の道を選ばざるを得ない経済状況だが、なかなか電力や道路などのインフラが整備されてこない。国を支える事業が無いので「男性は都会に出稼ぎ」「海外に出稼ぎ」を選び、残されるのは女子供だけ。大多数の底辺の暮らしの庶民とごく一部の金持ち----よくあるパターンだ。 ネパールは観光立国の道を選ばざるを得ない経済状況だが、なかなか電力や道路などのインフラが整備されてこない。国を支える事業が無いので「男性は都会に出稼ぎ」「海外に出稼ぎ」を選び、残されるのは女子供だけ。大多数の底辺の暮らしの庶民とごく一部の金持ち----よくあるパターンだ。

民族衣装は美しい。しかし着用率が高い国ほど、過去から逃れる手立てが少ない特徴を持つ。日本もそうだった。着物の日常がすたれるのと、経済発展はリンクしていた。 民族衣装は美しい。しかし着用率が高い国ほど、過去から逃れる手立てが少ない特徴を持つ。日本もそうだった。着物の日常がすたれるのと、経済発展はリンクしていた。

国王による立憲君主制から連邦制の民主共和国となった(2008年)が、政治の乱が続いている。 国王による立憲君主制から連邦制の民主共和国となった(2008年)が、政治の乱が続いている。

この春のベトナムでの経験と比較して、20年くらい発展が遅れている印象がある。バイク通勤のシーンは共通するものの、その差の多くは地理的条件が要因ではないか

と考える。学校までの距離がある、道路が整備されていない。水を得られない。 この春のベトナムでの経験と比較して、20年くらい発展が遅れている印象がある。バイク通勤のシーンは共通するものの、その差の多くは地理的条件が要因ではないか

と考える。学校までの距離がある、道路が整備されていない。水を得られない。

もうひとつ、地方と都市部の教育格差がある。都市部では英語教育をはじめとし、教員の質の高い教育を受けられる。しかし、自然災害で崩壊した学校の修復が進まず、外で地べたに座り授業を受けている光景を何度も見かけた。これは40年近く参加して来た「エクアドルへの教育支援」の背景を同じだ。< NPO法人エクアドルの子どものための友人の会(SANE) >

それに教育の男女差がある。

児童婚の習慣やカースト制度の名残りがあり、長く続いた習慣を変えるのは相当な歳月を必要とするだろう。 それに教育の男女差がある。

児童婚の習慣やカースト制度の名残りがあり、長く続いた習慣を変えるのは相当な歳月を必要とするだろう。

(低開発国ほど、仕事にあぶれた男たちたた街角にたむろしておしゃべりし、日常の暮らしを支える仕事を女に押し付けるという構図がある)

出稼ぎ先として、「ロシア」が上げられる。つまりイスラエル侵攻の手助けをしているわけだ。 出稼ぎ先として、「ロシア」が上げられる。つまりイスラエル侵攻の手助けをしているわけだ。

ここら辺まで考えて、自分が嫌になることがある。現地のネパール人の3か月の収入をホテルの1泊に費やす私----搾取、奪取そのもの。雇用を作出している?同じ人間なのにこんなに差がある状況には耐えられない。いつも心のどこかに悔悟の思いが残っている。購買力平価が同じような国(こちらの100円があちらの100円と同じ価値を持つ)ではサービスを受けるのもまったく苦にならないのに。 ここら辺まで考えて、自分が嫌になることがある。現地のネパール人の3か月の収入をホテルの1泊に費やす私----搾取、奪取そのもの。雇用を作出している?同じ人間なのにこんなに差がある状況には耐えられない。いつも心のどこかに悔悟の思いが残っている。購買力平価が同じような国(こちらの100円があちらの100円と同じ価値を持つ)ではサービスを受けるのもまったく苦にならないのに。

さて、念願の白い山を見たことだし、日常に帰ろう。

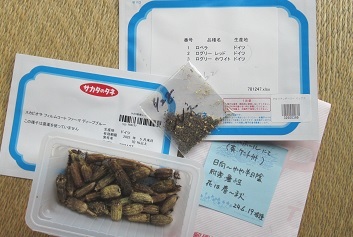

そろそろお世話になった方に、あれこれ見つくろってお送りしなくては。

里山の暮らし 843 2024.12.11

林の中の可愛らしいもの ツルリンドウ リンドウ科ツルリンドウ属

林の中の可愛らしいもの ツルリンドウ リンドウ科ツルリンドウ属

ツルリンドウ ツルリンドウ

春から秋にかけて薄い桃色(ピンクではなくて)の花を咲かせ、秋の終わりに赤い実をぶら下げる。

風に揺れてふわふわ。笹の葉に絡みついてはふわふわ。

「いたいけな」、「いとけない」。どんな言葉で表現しようか。

会津若松城の広場にあった「あかべこ」 会津若松城の広場にあった「あかべこ」

赤べこは、福島県会津地方の郷土玩具で、赤い牛の張り子人形。赤は魔除けを意味し、黒い斑点はもがさなどの痘(とう)を表す。

疫病除けのお守りで、触ると首がゆらゆら揺れる。

インフルエンザやら、油断しているコロナやマイコプラズマ肺炎が流行っているようなので、この赤べこに無事を祈願しよう。

里山の暮らし 842

2024.11.26

押し込み強盗の一味だったのか その2 防犯装置を取り付けた

押し込み強盗の一味だったのか その2 防犯装置を取り付けた

録画機能付きのカメラ+センサーライト 録画機能付きのカメラ+センサーライト

相棒は電気畑の仕事が専門でないので、工事するにあたり頭を悩ませたようだ。部品の下に取り付けてあるのは、木製の治具。

はんだごてを使って結線し、録画用のマイクロSDカードを取り出してPCで再生できやすいように、かつ泥棒さんが手を出せないようにある仕掛けをほどこしてある。

あらかじめペンキを塗ってあるので腐食にも耐えると読んでいるようだ。

こういう時は「理系男」の出番で、ちょっとおだてて木に登らせると喜ぶこと喜ぶこと。頭のなかはその後のご褒美で一杯になっている。

「体温を持つだれか」が、カメラの半径5メートル以内に近づくと、自動的に撮影スイッチが入り、まぶしいほど明るいライトが点灯する。

暗くなってから玄関を出る時には、このライトが点くので思わぬところで安全対策ができたようだ。

哺乳類の体温を感知すると、自動的に点灯するセンサーライト。ここも同じく治具を取り付けて安全対策をしてある。

しかし、雨避けの屋根にプランターの受け皿を使ってあるところが、いかにも相棒の考えることだ。

哺乳類の体温----なので、猫や犬が通りかかると灯が付く。こういうことにもそのうち慣れるだろう。

三か所の工事に4日もかかった。工事代が節約できたので、ご褒美はウィスキー1本と、おでん。大根が大好き。

11月20日 11月20日

朝6時の気温が「マイナス2℃」。いよいよ冬の始まりだ。スノータイヤに履き替えたし、水道の不凍栓も設定済み。暖かい寝具を出してこなくては。林の樹々の葉が半分以上落ちて、そこらじゅうに枯れ葉が吹き寄せら

れている。

里山の暮らし 841 2024.11.20

秋の花苗の植え込みが終わった ---- ひと安心

秋の花苗の植え込みが終わった ---- ひと安心

9月にやってしまったぎっくり腰が、なかなか完全に良くならないので、つい後回しにしていた秋の花苗の植え込みがようやく終わった。いつもの年よりも10日ほど遅い。暖かい秋だったので助かった。

もっとも植えこむ前の「夏の花を抜く----耕す----酸度調整する----堆肥などの肥料を鋤きこんで雨を待つ----耕す」この一連の作業の方がずっと大変だけどね。

ビオラ150本、デージー100本ほど。そのほかモロモロ。じっと控えの間で待っていた苗たちの歓声が聞こえてくる。

高い空、蒼穹の天。ジョウビタキの縄張り宣言の鳴き声が響き、モズが合いの手を入れる。雉が驚いて庭を逃げ回る。すっかり年取ってしまっている

居そうろうの猫・スポット君は雉なんかに見向きもしないで惰眠をむさぼっている。

ネズミに齧られた球根。

「ネズミ返しの要領でログの軒下に吊って置いたのに。 ネズミに齧られた球根。

「ネズミ返しの要領でログの軒下に吊って置いたのに。

チューリップの球根は炭水化物そのものなので、アルミ箔に包んでオーブンで焼くときっと美味しい「チューリップのホイル焼き」ができるとだろう。

それにしても大阪時代には、さまざまな花の苗を3000本くらい育てていたのに、今や500本に減ってしまった。増えたのは重ねた年齢だけ?

防犯装置のうち、センサー付き防犯ライトを二か所取り付けた(もちろん相棒が)。残るは「録画機能付きの防犯カメラ+ライト」だが、電気に関しては門外漢の彼、あれこれ悩みなが工事を勧めている。 防犯装置のうち、センサー付き防犯ライトを二か所取り付けた(もちろん相棒が)。残るは「録画機能付きの防犯カメラ+ライト」だが、電気に関しては門外漢の彼、あれこれ悩みなが工事を勧めている。

腰休めの昼寝から起こすのに「秋の昼間は短いよ」。急げいそげ。

里山の暮らし 840

2024.11.15

ルフィーかトクリュウか 怪しい男がやってきた やつらの手下かもしれない。

ルフィーかトクリュウか 怪しい男がやってきた やつらの手下かもしれない。

10日ほど前の午後、午前中の庭仕事のあとで腰休めをしている時間に、インターフォンが鳴った。

「せっかくゆっくりしている所なのに、誰だろう?」「寝ぼけた顔で私は出たくないなぁ----」

しぶしぶ相棒がドアを開けると、見知らぬ男が立っていた。

「近所の家の内装工事を請け負っています。見かけたことのない車が通りますから、

よろしくお願いします。ご迷惑でしょうが」とのこと。

オカシイ。そもそも道路はわが家に関係ない場所を走っているので、まったく迷惑などかからないはず。次にその男が口にしたのは、

「屋根に釘が出ていますが、私が見てあげなくてもいいですか?」だった。ますます変だ。

寝起きで不機嫌な相棒が、「自分で見るからいい!」と突っぱねるとその男、家まで歩いてきたらしい。来た道を急いで引き返していった。

この時点で興味をそそられた私が、おもむろに起き出して居間の窓越しに見た男の姿は、

・年齢は30代の終わりくらい。

・身長は168cmから170cmくらい(生垣の高さから推測して)

・黒ずくめの服装

・歩いてきた----これがそもそも不思議だ。普通は車で移動する距離なのに。

この日は「変な男が来た」で済ませていたが、その夜からこれでもかというほど、押し込み強盗のニュースが流れてきた。

屋根の釘うんぬんは、家の周囲を見て回るための口実だったのだろう。ひょっとして、あの怪しい男は、押し込み強盗の一味だったのかもしれない。下見にきたのかもしれないな。

(おしゃべりの)私は、管轄の警察に電話していきさつを説明した。近所の別荘地でも似たような話しがあったらしい。

そしてその三日後、近所の交番からお巡りさんがやってきて、先日の話を繰り返すことになった。「こちらも対抗措置を取らないといけないでしょうか。玄関にサスマタを置いておいておきましょうか。

」「いや、武器を奪わるとかえって相手に襲われますよ」「防犯対策を考えましょう。

玄関ドアには上下ふたつの鍵が付いている。すべての窓はシャッターで締め切ることができる。面格子ははめ殺しにしてある。二重窓を取り付けてある。----だから比較的安心していたが、そうでも無いらしい。もっとも最近の新しい家は、コスト削減のため、シャッターや雨戸を付けず、むき出しのガラス窓そのものなので、狙われやすいようだ。イヤイヤそうでもない。家が

樹木に囲まれていて、他所からの視線が届かない家、高齢者が住んでいる家などがターゲットになっているようだ。

お巡りさんには住宅地のパトロールをお願いしたが、この際わが家も防犯対策をしようと、相棒と意見が一致した。

今日の午後相棒が電気店に出かけて行った。玄関に付ける「防犯カメラ付き、自動的に録画する機能」がある防犯カメラ+ライト、体温を感知すると自動的に照明が付くセンサーライトを2か所取り付けるための段取りだ。

相棒はちょっと嬉しい。電池を電源とするのは面倒なので、AC電源をボルトを下げてカメラに繋ぐ、外部のライトを取り外して新しいセンサーライトに取替えるなんて、あたらしい玩具を買ってもらった少年のように、ドッキドキ、ワクワクする仕事ではない?

防犯カメラ付き、自動的に録画する機能」がある防犯カメラ+ライトは、ピンは10万円以上で日本製だともっとする。キリは6千円くらい。中間が無い。いずれも

〇〇製が主流で口コミに寄ると、性能のばらつきが大きいらしい。

午後、お巡りさんがパトロールしているのを見かけた。約束を守ってくださっているのが頼もしい。

(最近の若者の体格がいいこと!制服のズボンのベルトが私の胸のあたりにある。ますます頼もしい)

里山の暮らし 839 2024.11.11

秋の日の楽しみは 秋の日の楽しみは

11月5日(火) 11月5日(火)

秋の風物詩・蜂屋柿を干した。風が強いので風除室に座り込んでせっせと皮を向く。これは相棒のための作業----あの時柿を干してあげれば良かったとのちのち後悔しないため。いつもそう。寄り切られてしまう。

いくつかウィスキーでさわした。これはこれで味変になる。

11月4日(月) 11月4日(月)

晴れ、高い空。これ以上言う言葉はない。

午後、地元の農業祭へ。南米音楽グループ「塩原アンデスの会」の演奏を、かぶりつきで聴いた。

ギター、チャランゴ、ケーナ、ボンボなどの楽器が、それぞれの音で競演する。

「花まつり」「コンドルは飛んでいく」「セレステ」など。何度聞いても良い。特に生の演奏には感激する。

日の丸を掲示してあるのが、いかにも那須らしい風物だ。

11月3日文化の日 晴れ 11月3日文化の日 晴れ

デージー、マンテマなどの苗の定植。久しぶりに晴れた空の下で花仕事をするのは心が浮きたつ。

あと、ビオラが120本、デージーが50本。まだまだ続く、どこまで行っても続く、線路は続くよどこまでも。

干し柿を吊るした。前哨戦で30個ほど。明後日は本格的に皮を剥く仕事が待っている。

11月2日(土) 11月2日(土)

三連休と言うのに、朝からしょぼふる雨。午後はもっと激しくなるようだ。

11月1日(金) 11月1日(金)

初めて「雪虫」が飛んでいるのを見た。ふわりふわり。井上靖の『しろばんば』にあるのがこの「雪虫」。早い冬の訪れの印だけど林の樹々はまだ紅葉していない。

排水管の掃除をお願いした。台所、風呂、トイレなどの排水管を排水する側から高圧洗浄機を使ってパイプの中に詰まっているゴミを掻きだすという仕事。相変わらずおっちょこちょいの私は、「家のなかの排水口に洗浄機のノズルをはめて高圧水を流す」のだろうと思っていたら、どっこい。耳かきのように水を下から入れて「

水を下から入れる+流す」を一度にやるのだった。

せっかく朝からそこら中を片付けて、見られてもいいように、仕事がしやすいようにと準備していたのに、肩透かし。でも小掃除ができて良かったと考えよう。

毎日来てくれる「ヨソンチの猫・スポット君」に座布団を用意してやった。 毎日来てくれる「ヨソンチの猫・スポット君」に座布団を用意してやった。

猫に座布団はよく似合う。百均よ。

里山の暮らし 838 2024.11.5

高齢者運転免許更新----認知知能検査をパスした

高齢者運転免許更新----認知知能検査をパスした

免許の更新は来年なのに、いらちぃでせっかちの私は「なるべく頭と体が若いうちに」と、半年前なのに受講を申し込んだ。

なにしろ40年前に南米で手に入れた運転免許を、帰国して切り替えたいきさつがある。当時は単に外国籍の免許を日本の免許を切り替えるだけだったが、現在は「実地運転試験」を伴っているらしい。切り替えた免許は10年近くほったらかして、実際に乗り始めたのは40代の中頃だった。今まで無事故

なのはラッキーと言うしかない。

更新にはこんな手続きを踏む。

時間や場所の見当識

時間や場所の見当識

試験当日の年、月、日、曜日、その試験時点は何時何分か。

これの配点が大きい。たまに2024年あるいは令和6年と書かずに「干支」を書いてしまう人がいるらしい。わかるな。人間どこでどんなパニック状態に陥るか分からないから。他人事ではない。

短期記憶の試験。これが皆を悩ますもの。 短期記憶の試験。これが皆を悩ますもの。

AからDの四つのグループがあり、それぞれに16種類のイラストがある。全部でなんと16×4=64種類も覚えないといけない。

そのうちの一つのグループの16種類が短い時間(1分くらい)提示される。

どれが当たるかは「神様の言うとおり」。それを覚えて用紙に二回記述させるが、一回目と二回目の間に関係ないテストを挟

むから、ウッカリすると忘れてしまいそう。つまり短期記憶を試験するらしい。

まずイラスト。全然関係ないものがずらずらと並んでいる。う〜ん困った。意味のない言葉を覚えるなんて、まったくのところ不得意なのだ。

意味の無い物 → 意味があるものに変換しよう → ストーリーを作って覚えよう。これだ!

「戦車が移動して太鼓の音が鳴り響く映画を見た。目が疲れてしまったので、目を閉じてステレオで音楽を聴いた」----こんな感じで絵として記憶していった。

まず一回目。完璧!よしよし。

ついで介入問題(記憶を撹乱するため)が入る。たて×よこ10マス、合計100マスにおのおの1から9までの数字が入っている表の、指示された数字だけを斜め線で消していくというもの。これが二回ある。これは点数に関係ないので、おっちょこちょいの私はつい遊び心を出してしまった。普通は起点から右方向に移動して消していく。そしてまた左に返って二列目を始める。

こんなの面白くない!

そこで考えた。

左上の起点から右下さがりの扇状地のように数字を消していこうと。扇を広げるように、一度に何列も消していった。あっという間に最後の列の最終地点に届いた。

二回目も同じ。100マスすべてが終わった。

そして再度イラストの内容を記述する。これも完璧だった。嬉しい。

いい気になるな、私よ。安全運転に心せよ! 9割の人が満点取るのだからね。

視力検査と視野検査、暗見検査と続き、結果は「普通、視野だけは若者並みに広い」とのこと。安心した。 視力検査と視野検査、暗見検査と続き、結果は「普通、視野だけは若者並みに広い」とのこと。安心した。

最後が実地試験 最後が実地試験

何しろ自動車運転教習所に通ったことがない。いつも軽自動車に乗っている。二重苦なのだ。いきなり中型(トヨタ車)に試験官を乗せて場内をゆっくり走った。止まれの合図、右左折の合図、速度、クランクの運転、段差乗り上げ、カーブでの徐行などに注意する。試験管は20代の若者で言葉遣いから態度に至るまで訓練されているので、運転していて気持ちがいい。

オーバーアクションに徹する。「右よし、左よし。スクールゾーンでは子供を確認し、横断歩道ではオウダンシャナシと声を出す」。おしまいには「名前の字が珍しいけどどういう意味ですか」。こんな会話を交わすまでになった。今まで知らなかった運転技術を教えてもらってこれも嬉しい出来事だった。

すべて終わり。これで来年の免許更新まで「受講証明書」を大事にしまっておこう。

これから

高齢者運転免許更新試験を受ける方への参考になりましたか?

ソーラーシステムを付けて「メダカ」を飼っているのを見つけた。これならわが家でも飼えるかもしれない。

あ、でも鉢の水が冬に凍って割れるかな。

里山の暮らし 837 2024.10.30

どちらにしようかな。 決戦は金曜日。

どちらにしようかな。 決戦は金曜日。

発芽したアイスランドポピーの芽 発芽したアイスランドポピーの芽

けし粒のような、と表現されるように、ポピーの種の小ささと言えば特筆もの。

ポピーの芽って不思議。一粒だけ蒔いたのでは発芽しにくい、光りが当たるのが好き、みんなで一斉に発芽して大きくなりたい。こんな子供たちです。おまけに移植を嫌うときたら、まるでやんちゃな

赤ん坊みたい。だから小さいポットに直播きするしかないのです。

今年も暑さが収まる9月下旬に種を蒔き(正確には濡れた床の上にぱらぱらこぼしてやる----好光性なので覆土はしない)

霧吹きで水分補給をしてやり、じっと待つこと3週間、途中びっしり発芽した苗を間引き2本にまで減らしたのが上の写真。

しかしこのままにしておけない----なぜ? 2本仕立てにすると数が多くて得した気分になるが、実際は1本育てた苗よりも春になってからの成績が悪いのだ。1足す1は2ではなくてどちらも半端な育ち方をする。

これから2本のうち1本を間引く(抜く)というとんでもない決心をする仕事が待っている。

抜かれた苗にはただ「ごめんね」と言うしかない。気の重い、悲しい、この仕事は明日決行する予定。

10月21日 朝の気温が4℃にまで下がった。初ストーブの朝だ。暑い秋と言い暮らして

きたけど初ストーブの日にちは去年と同じ。高気密高断熱のわが家で「輻射式強制排気ストーブ」を焚くと、あっという間に部屋が暖まる。む----。息が苦しい。部屋の酸素を使っているわけでは無いのに息が苦しくなる。人工的な暖かい空気にまだ慣れない自然児Yamaだからかもしれない。 10月21日 朝の気温が4℃にまで下がった。初ストーブの朝だ。暑い秋と言い暮らして

きたけど初ストーブの日にちは去年と同じ。高気密高断熱のわが家で「輻射式強制排気ストーブ」を焚くと、あっという間に部屋が暖まる。む----。息が苦しい。部屋の酸素を使っているわけでは無いのに息が苦しくなる。人工的な暖かい空気にまだ慣れない自然児Yamaだからかもしれない。

ところが、今日24日の暑さときたら、ストーブなど見るのも嫌になるくらい。この分ではまだ暖かい秋が続きそうだ。

暖夏だったのだから、今年は是非暖冬であって欲しい。

里山の暮らし 836

2024.10.24

早速選挙へ

早速選挙へ

10月19日 気温が26℃に上がった。こんなに暑いなんて、ルール違反だ。

クルミは869個にまで溜まった。これで冬の間の野鳥の餌は充分。一日に8個の計算だ。リスではないので割るのが大変。

10月18日 湿気が多くて暑い。西田敏行さんがお亡くなりになった。敦煌遺跡を尋ねたあと、主演なさった『敦煌』を見て感激した。

10月17日 ビオラのポット上げ 100本あまり

10月16日 気の早い我われ、期日前投票に出かけてきた。一番乗りではないかと思えるほど。現職、新人二人の三つ巴。

今日の花は。 上から見ると→こんな具合。

野菊、秋の麒麟草、薊(野原アザミ、野アザミの二種類)ダリア。

某ビールの麒麟の模様の色。麒麟色とでも言えばいいか。秋の陽ざしに映えて光っている。

野生のリンドウが咲いてきた。折り取るにはあまりに爽やかな色なので、手が伸びない。それにお日さまが無いと、花が開かない。

『野菊の墓』 伊藤左千夫著

小学6年生くらいだったか。姉が毎月買っている雑誌に、『野菊の墓』が付録として付いてきていた。全編通しても短いので、原文そのままだったような記憶がある。火の番をしながらの読書----昔は珍しくも何ともない景色だけど----次第に薄暗くなっていくなか、炎が上がり、衰えていく時間をしゃがみこんでいた。悲しくて可哀そうで、お節介な姉に見つからないように涙をこらえるのに必死だった。

あんなに直截心に「本」が響いてきていた時代を、このところ忘れている。

青空文庫 『野菊の墓』 < https://www.aozora.gr.jp/cards/000058/files/647_20406.html >

リンドウ いつもお日さまのほうを向いている。 リンドウ いつもお日さまのほうを向いている。

里山の暮らし 835 2024.10.19

野菊が咲

き、あきのきりんそうが咲いて 野菊が咲

き、あきのきりんそうが咲いて

10月14日 新しい万歩計が届いた

10月14日 新しい万歩計が届いた

スポット君は「ひなたぼこり」中。

スポット君は「ひなたぼこり」中。

単純で使いやすい。ポケットに入れておいてカチカチ。時間が分かるのも便利。

夏の間の横着が、今に来て響いてきた。脚の筋力が落ちてきて、いざ!という時に力が入らない。逃げ足が遅くなっってしまった。

10月13日 10月13日

|

深夜、フクロウの鳴き声が聞こえてきた。 ごろすけほーほー、ほーほー。

那須の山の二合目まで紅葉が降りてきた。急かされる。

今日の花は、ダリアとフレンチマリーゴールド。

たったこれだけの花で、居間が穏やかになる。

大発見!強炭酸水のキャップは加圧してあって開けにくい----ずるずる-----そうだ!

貼るカイロの裏側の、あのネトネトを使ったらどうか。

成功!あっという間に開いてくれた。 |

10月12日 名残のルバーブ(食用大黄・ショクヨウダイオウ)と紫蘇みそ作り 10月12日 名残のルバーブ(食用大黄・ショクヨウダイオウ)と紫蘇みそ作り

生産者に連絡して最後のルバーブを分けてもらった。25本以上あって600円。どっさりできあがった。前回は色味を出すために苺を加えたが、今回はそのまま。効き目は抜群のはずなので冬に向けて安心だ。

青紫蘇の実は、醤油漬けに半分使い、残りをしそ味噌にしてみた。湯豆腐やご飯にあうと思う。

10月11日 10月11日

「〇んなの介護」(介護施設の紹介と仲介をする業者)から電話があり、「お宅様の近くの施設に空きができました。いかがでしょう」とのこと。ガチャ切りなどせず丁重にお断りする。----いつかお願いすることがあるかもしれないから。しかし慇懃無礼とはこのことかと思える言葉遣いだった。

今日は結婚記念日。

10月10日

10月10日

近所にお住まいの友人は、今日90歳の誕生日を迎えた。頭脳明晰、冬も靴下を履かないほど血流が良く、すこぶるお元気だ。先日も運転免許を持ち続けるための「高齢者講習」を受けみごとパス!

なさった。

だって自分が行きたいところへいつでも行けるほうが便利だしたのしいから、そうおっしゃる。

尋常小学校の頃の思い出を聞かせて頂くのが面白い----きちんと聞いておかないとあとで後悔する---紀元節の日は寒い体育場に並ばされ、天皇陛下の御真影に向けて頭を垂れ

た。鼻水がずるずる落ちてくる。「頭上げ」の合図で頭を上げるとすでに御真影はカーテンのなかだった。

昨秋、この友人からお願いされたことがある。年下の夫のために長生きしたいけれど、万一私が先立つことがあれば、その後の儀式などは簡素にしたい。すぅーっと姿を消したいのでそのように夫と子供に伝えてくれる?

こんな問いに言葉を飾っても仕方ない。

「分かりました。しっかりその旨伝えますから安心して。でも私が必ずあとになるとは限らないけど」。

今朝一番でおめでとう電話をかけたら、ちょっと涙声。元気でいてください。

里山の暮らし 834 2024.10.14

郷土の歴史からまなぶ 郷土の歴史からまなぶ

地元公民館市主催の「 地元が語る郷土の歴史」 古文書から学ぶ郷土の近世 講座が開講した。

於:高林公民館研修室 全4回

10月5日(土)初回。

内容は、近世農民の法令文書について。

・慶安の御触書---江戸幕府が農民統制のため発令した法律とされていた文書。現在は幕府が公布した文書ではないという説もある。

法令順守せよ、地頭・代官・名主・組頭を尊敬せよ。酒や茶を買って飲まない。稗や粟を食せ。

麻と木綿の他は着てはならない。朝から晩まで、それこそ夜も働け!

たとえ美しい女房であっても、夫のことをおろそかにして、茶を飲み物見遊山を好む女房は離縁せよ。

しかし、子供が多くありて、以前からいろいろ世話をかけた女房であれば別である。

容姿が醜くても、夫の世帯を大切にする女房には、親切にしてやるべきである。

煙草を吸わない、いずれ病気になる。

(---- 明治以降、国策として煙草を栽培することを推奨していたのは明治政府。)

(女など、まるで牛馬の扱いではない?)

さらに、農民を統制するための仕組み----五人組帳がある。キリスト教禁止の目的もあった。

江戸幕府が強制的に全国に施行した農民、町民の自治的組織で、租税滞納、犯罪などに共同責任を持たせ、村の秩序や治安維持、相互扶助などの自治的な面で大きな役割を果たしている。

この五人組帳は、のちの大戦時代の、隣組に繋がっている。

♪ とんとんとんからりと隣組 格子を開ければ顔なじみ 廻して頂戴回覧版 知らせられたり知らせたり ♪ 以下略

つまり相互扶助と相互監視、全体責任を押し出している。

この感覚はいまだに続いているのでは?他人が気になる、自分の位置を確認したい、

思考の基準が他人の行動にある。いまだに私の中に巣くうこの感情をなかなか捨てることはできないようだ。

講師の先生は地元生まれのかたで 、古文書に出てくる人物の名前が出ると、「あ、この人はわが家の祖先だ」。地元密着のお話しがとても面白い。

次回は、「青木周藏の手紙を読む」。このたび発見された自筆の手紙が、初公開されるようだ。

ペルー日本大使公邸占拠事件時の在ペルー特命全権大使青木盛久は義理の曾孫。 (この事件で知人が幽閉された。)

メキシカンブッシュセージ シュウメイギク

里山の暮らし 833 2024.10.9

どんぐりは不作、熊が出てくるかもしれない秋

どんぐりは不作、熊が出てくるかもしれない秋

9月の残暑バテと腰痛 9月の残暑バテと腰痛

重い培養土を運んだら、ぎっくり腰になってしまった。だましだましやりり過ごすも、はかばかしくないので、整形外科クリニックへ診てもらいに出かけた。老先生が一人で開業しているクリニックだが、

リハビリに力を入れ、地元のお年寄りの拠り所となっている。

「呼吸は吐く息が大事ですよ。効く薬には必ず副作用があるから、良くなったら止めなさい。人間の身体には自分で良くなろうとする力があるのです。ゆっくり行きましょう」となんとも非営業トークの先生。

東大医学部を出て、某大学の教授まで務めた先生は、強権的に患者に意見を押し付けない。御年92歳というご高齢だが、まだまだ人生に立ち向かう気力に満ちているようだ。力づけられる。

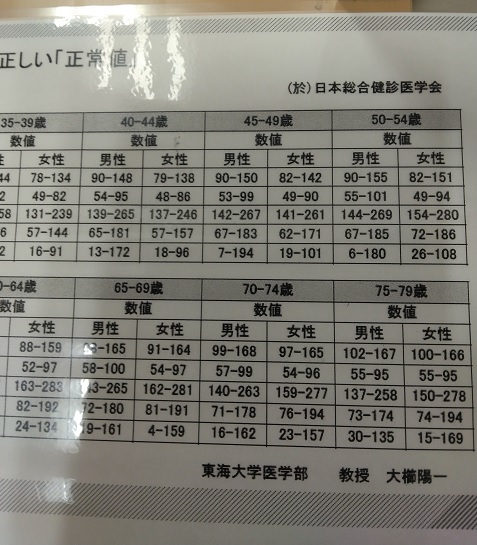

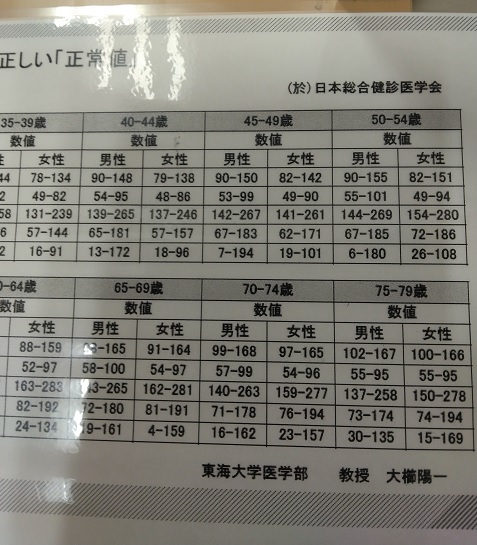

待合所にこんなポスターが貼ってあった。こういう表ははじめてみた。

年齢別の「正しい正常値」日本総合健診学会 東海大学医学部教授 大櫛陽一監修

おおらかな表だこと!

数字は、上から血圧、コレステロール値など。80歳以上が無いのは、これはご愛敬か?自由に生きなさいと言うことかもしれない。

この表を見るとほとんどの人が「標準」の枠内に入る。----さぞ私も含めた皆さんが安心なさるだろう。

若者と高齢者には、代謝に違いがあるので、当然適応される数値は変化して行くはず。医学界の都合で、次つぎに改訂される数値を、高齢者に当てはめようとするのはどこか無理がある。(製薬会社との結びつきがあるか?)

身体が必要としているからこそ、血圧をあげ、脳の血流を良くしているという視点は無いのだろうか。血圧を無理やり下げる----認知症に結びつく。こういう事例を幾度も見てきた。

コレステロールは細胞膜を形成するのに使われている。がん細胞にも対抗してくれる

大切な要素。女性ホルモンを作り出すのに必要なので、更年期以降の女性が、コレステロール値が高くなるのは当然。

朝の気温が下がってきた。(10.4) 朝の気温が下がってきた。(10.4)

じっくり仕事のために、ロフトから小さい電気ストーブを下ろしてきた。これでいざ!という時も安心。

紫蘇の実の醤油漬け 6瓶(一年分) 紫蘇の実の醤油漬け 6瓶(一年分)

紫蘇の穂が出てきて、醤油漬けの時期になってきた。収穫の期間はほんの数日だけ。しごいて集め、洗って室内で乾かす。紫蘇オイルを含むので、日光には当てられない。来年の夏まで持つように、(減塩でない)普通の醤油に漬けこんで冷蔵庫で保存する。湯豆腐に一番。

紫蘇オイルには、α-リノレン酸が含まれている。身体の中でDHAやEPAに変化する特徴らしい。一番の仕事はコレステロールを減らすことらしい。この季節の美味しい手仕事。

涼しくなるのを待って種まき

(9.29) 涼しくなるのを待って種まき

(9.29)

デージー、ポピー、マツムシソウなど。ところが続けて夏日が続くので、種まき箱を家の中に入れてやった。発芽のためにエアコンをかけてやる毎日。

人間には必要ないのでなんだか寒々しい。発芽適温は20℃から22℃。ポピーなどは20℃以下が好き。

------ 無事発芽した。小さい芽がとんでもなく可愛い。(10.4)

クルミを拾いに。 クルミを拾いに。

どうやら競争相手がいるようで、不作と重なってなかなか拾えない。それでも現在642個。(10.1)

里山の暮らし 832

2024.10.4

ようやく秋が

ようやく秋が

肩こりごりごり

このところ 肩こりごりごり

このところ

テレビを観ている相棒の前にそおっと忍び込み、肩が凝っているアピールをすると、仕方ないなという雰囲気を醸し出すものの、ごつごつした両手を伸ばして揉んでくれる。ありがたやありがたや。

「ごろごろごろごろ」と猫の真似をして喉を鳴らし、お礼にする。

(わが家の猫・スポット君にブラシをかけてやると「ごろごろごろごろ」と喉を鳴らすので、真似をしてみただけよ)

南米音楽のコンサート

9月23日 市内のギャラリーバーン 南米音楽のコンサート

9月23日 市内のギャラリーバーン

那須クラシック音楽祭の一ステージとして「南米音楽コンサート」を鑑賞に出かけてきた。出演者は、市内在住の高山直敏さんと、南米アルパ演奏者の塩満友紀さん。こじんまりした空間にほどよく空調が効いて音響も良く、並べられた椅子のは40客ほど。

演目は グアラニ帝国、星の涙、おなじみのコンドルは飛んでいく、風色のポンチョ、ベン・ア・ミ、君しのぶ夜、

黄昏色の秋、ジャカレ、牛乳列車。

アンコールは、コーヒールンバ。手拍子で盛り上がる。さすがにプロ。音が響き渡る。嬉しく懐かしい午後だった。

「南米アルパ」とは?

Arpaは、スペイン語でハープを意味する。ヨーロッパのハープが、スペイン人の侵略と共に持ち込まれ、各地の音楽と共に発展を遂げた。パラグァイで

は特に好まれて演奏されている。明るくラテンそのものリズムが踊り、

時に日本人の精神に触れる哀愁漂う音色を奏でる。

民族衣装に身を包んだ塩満友紀さんの姿が、輝いて見えた。つま先から産まれるキラキラした音が飛び跳ねる。

ヨーロッパのハープが、アイルランドではアイリッシュハープに、南米ではArpaに展開したとのこと。

アイリッシュハープは南米のハープに比べて随分小さいようだ。その分繊細な音がする。

ケーナ、サンポーニャ、ギター、チャランゴ パラグァイのハープは高さが1.5m、重さは10キロと、随分大きくて装飾的

山栗(芝くり)が豊作 クルミは不作 この冬は野鳥に何をあげよう?

山栗(芝くり)が豊作 クルミは不作 この冬は野鳥に何をあげよう?

左は:

やまぐり (芝くりとも)が大豊作。これで3キロくらいか。あっという間に拾えるが、あとの処理が大変。あく抜きをして水からゆっくりゆで上げること20分。包丁で半分に切り、小さいスプーンでほじくり出す。集めて羊羹にしてもおいしい。

右は:鬼ぐるみ クルミの中で一番おいしい。

皮を剥き、中身を取り出して洗い乾燥させてネット袋にいれて保存する。めったに無いがリスが盗みに来るので、夜間は蓋をして盗られないようにしている。一日にいくつ、と決めて冬の間に野鳥に撒いてやる。

去年は一本の木から3000個拾えたが、今年はまだ500個だけ。次に風が吹いた日に拾いに行こう。

本土リス 歯が丈夫 本土リス 歯が丈夫

里山の暮らし 831 2024.9.27

わたしの「御嶽詣」 2012.4.23--25

わたしの「御嶽詣」 2012.4.23--25

NHKの大河ドラマ『光る君へ』を観ている。大河ドラマとしては15年ぶりくらいだろうか。染色をすこし楽しむので、人物が着ている装束や寝殿造りのしつらいなどに興味があり、当時の政治や社会の仕組み、貴族の政権闘争、文学論などをかみ砕いてドラマ化してあるのが面白い。

ただ、史実と違う面----

・清少納言と紫式部は出仕した時期に10年以上の違いがあるので、直接会うことは無かったはず。互いに作品を通して刺激し合ったとしても、ソウルメイトの関係には無かった。

・道長とまひろ(のちの紫式部)が幼馴染で、紫式部は親子ほども年の離れた夫の山城守「藤原宣孝」がいるのにもかかわらず、道長と関係を持ち、間に一女「藤原賢子」(ふじわらのかたいこ・のちの大弐三位)をもうけた。

(ドラマで夫の藤原宣孝が、妻まひろの行動を知りながら、「お前の子はわしの子じゃ」という懐の広さを見せているのには感動した)

など。ま、色々あってもさすがの脚本家・大石静、見せ場が際立つ。作家的事実と受け取るしかないか。

ただし、受験生に大河ドラマを見せるな、と言われるくらいドラマで表現されたことが、見る人の歴史感に繋がることを思うと複雑な思いだ。

さて9月15日夜の放映は、藤原道長が精進潔斎の日々を経たのちに娘・中宮彰子の妊娠祈願に長子頼道を伴い御嶽詣(みたけもうで)を決行した内容だった。道長が経文を入れた経筒を、経塚に

仏教儀式を伴いながら埋めているシーンがあった。この経文が江戸時代に発見されていて、歴史のつながりを考えさせてくれる。

御嶽詣(みたけもうで):

当時の

大和国(奈良県)にある金峰山(きんぶせん)に参拝すること。大峰入り。行者参りとも言われる。金峰山は修験道の霊場で弥勒浄土と信じられ、平安時代から人々の信仰を集めていた。金峯山寺の本尊は蔵王権現(ざおうごんげん)、またの名を金剛蔵王権現とも呼ばれていて、永久不滅の真理を体現し、あらゆる存在を司る仏と信じられていた。本堂は蔵王堂、開基は役小角と伝わる。

私が御嶽詣を行なったのは、2012年4月。吉野は春爛漫。

近鉄で吉野駅まで。このあとケーブルカーに乗って山上を目指すのが普通だが、心身軟弱な私の仲間たちは、駅でさっさとタクシーに乗り込み、

山を巻いて一気に頂上エリアへ。ぶらぶら金峯山寺を目当てに歩いて降りた。

春霞に吉野の山々がぼんやり霞んでいる。中央の大きな屋根が「蔵王堂」。展望の左に広がるのが果無山脈。

果無山脈(はてなしさんみゃく)----そそられる名前だ。

一目千本のこの場所から歩き、途中の蕎麦屋さんで昼食。老夫婦が出してくだった天ぷらが美味しかった。

その後「蔵王堂」へ。

蔵王堂。ここは聖域なので敬虔な態度でお参りする。

本堂の蔵王権現にお願いしたのは「家内安全、健康長寿」で、「世界平和」には心が至らなかった。

私、小者で小市民なのだとつくづく思う。

吉野に出かけたのは、『万葉集』を勉強しているお仲間と一緒に。昨年は明日香村から奈良市内の旧跡を訪ねたが、この年は思い切って奈良の南まで足を伸ばした。あれこれ、

八人分のホテルや乗車券の手配

、目配りは私の担当で、引率することで精一杯だったのか、いつもと違い写真が少ない。

見てこそ分かることもある。現地に来て古代に思いを馳せたのはいい思い出だ。

この吉野を題材にしてある『万葉集』の歌の代表的なものは:

・み吉野の耳我の嶺に時なくぞ 雪は降りける 間(ま)無くぞ 雨は降りける その雪の

時なきがごと その雨の 間なきがごと 隈(くま)もおちず

思ひつつぞ来る その山道を(長歌) 天武天皇 巻1

・淑き人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よ良き人よく見 天武天皇 巻1

・見れど飽かぬ吉野の川の常滑の絶ゆることなくまたかへり見む 宮廷歌人・柿本人麻呂 巻1

・み吉野の象山の際の木末にはここだも騒く鳥の声かも 宮廷歌人・山部赤人 巻6

天武天皇(大海人皇子)の歌には、1300年の時を隔てていても心を奪われる。兄・天智天皇(中大兄皇子)に恭順の意を表わしで出家し、妻の鵜野讃良皇女(後の持統天皇)を伴い下野。その後挙兵する(壬申の乱)

淑き人の----天武天皇となった後、吉野に行幸し、皇后の鸕野讚良皇女との間にもうけた草壁皇子が後継者であると宣言し、高市皇子、大津皇子たちの結束を求めた歌。

この時代の歴史が一番好き。大津皇子と大来皇女との恋心にも似た姉弟愛。葬られた二上山のふたつのまるみ。妃の山辺皇女の夫への愛。天智天皇の後継者と目されていた大友皇子と、父・天武天皇(大海人皇子)の間で引き裂かれる十市皇女

(大友皇子妃)の悲しみ。

この時代の出来事を追っていると、興味が押さえようもなく湧いてくる。NHKが大河ドラマに取り上げてくれないかな。

一目千本から下って降りる途中で「ヒカゲノカズラ・日陰の蔓」がびっしり茂っているのに出会った。

『光る君へ』の五節の舞姫の髪飾りを見ると、髪から白い髪飾りが垂れている。これは「ヒカゲノカズラ」に擬された日陰糸。神事に用いられる。

NHKのHPからお借りしました。

NHKのHPからお借りしました。

ヒカゲノカズラ 日陰糸 (前チョロ)

https://kemanso.sakura.ne.jp/hikage.htm ヒカゲ

イガイガ触ると痛そうに見えるが、軟らかくしんなりしている。『古事記』の天の岩戸の伝説に----天照大神が岩戸に隠れてしまい世の中が暗闇になった。その天岩戸の前で、太陽(天照大神)の復活を祈って天宇受売命(あめのうずめのみこと)が素肌にヒカゲノカズラをまとって踊ったとある----記録に残る日本最古のス

ト〇ップということ。

頂上の行者堂の周囲で見つけた花。左は「ハナズオウ」(花蘇芳)

右は「ミヤマカタバミ」(深山片喰)

隣には、山百合の芽が20センチほど伸びていた。(関西での山百合は、笹百合のこと。葉がシュッとしている)

里山の暮らし 830 2024.9.20

あの、八ケ月も早いのだけど。 本当は5月に咲くはずなのに。

あの、八ケ月も早いのだけど。 本当は5月に咲くはずなのに。

|

山躑躅の返り花。いやいや「狂い咲き」のほうがふさわしい。

咲く時期でも無いのに、木全体が花に覆われている。

葉に艶が無く花は赤味が強く毒々しい。

緑の中に赤い花。「万緑叢中紅一点」----あれは柘榴の花だった。

補色そのもので、この暑さの残る庭がよけいに暑苦しくなった。こんなに咲いて、来年の5月はどうするつもり?

|

|

出盛りのキクラゲを乾燥中。お日さまには充分恵まれているので、あっという間に「乾燥キクラゲ」の出来上がり。

乾燥するとカルシウムが増え、含有量はキノコのなかでもトップクラス。ビタミンDも含まれているので、体内で活性化され、カルシウムの吸収を促進する。

ほか、非ヘム鉄、食物繊維、βグルカンなどが含まれている。

なによりも、カリウムが豊富で、むくみや高血圧に効果がある。

あれこれ言うよりも単に美味しいから。春巻き、餃子、八宝菜などの中華に、ほんの数枚入れるだけで目を見張るほど美味しくなる。 |

|

キアゲハがコスモスの蜜を吸っている。

いつもの年に比べて、羽を広げた長さが、(目測で)15%くらい短い。

今年の異常な暑さで、大きくなれなかったのかもしれない。

そういえば、旅する蝶=アサギマダラはどこへ行ったのだろう。 |

|

いつまでも暑くて、種まきができない。

朝の気温が20℃前後、日中の気温が25℃以下にならないと、秋の種まきができない。

困ったものだ。

ビオラ、デージー(品種名は、ハイジ、クララ、ヨーゼフ)

アイスランドポピー、マツムシソウ、シレネ・マンテマ、

エリゲロンなど。

エリゲロンなどとカッコいい名前が付いているが、なに、日本ではそれを「ペラペラヨメナ」って呼ぶんだ。 |

里山の暮らし 829 2024.9.15

タマゴタケ ひょっこり飛び出すこびとたち

タマゴタケ ひょっこり飛び出すこびとたち

タマゴタケ 「ハラタケ目テングタケ科テングタケ属のテングタケ亜属タマゴタケ節」 もっと短くして!

見かけは毒々しいけれど、それと知る人が町から採りに来るくらい美味しいらしい。

茹でて下処理をし、マヨネーズ和え、あんかけ、甘酢和え、すき焼き、鉄板焼きなどに使うとおいしい。素焼きにしたり、バター炒めにもフライにも。炊き込みご飯も美味、色を生かしてオムレツに。

ただし、茹でると茶色に変色するので、赤い色を楽しみたかったら、焼くといいとのこと。(Wikiより)

手前の葉っぱは「アカネ・茜」。根っこを掘り上げて草木染に使う。

目玉おやじみたいだ。

目玉おやじみたいだ。

これなど、半熟卵をスプーンでカンカン割ったみたいだ。

このキノコが出てくると、夏が終わるしるし。 キノコの季節の始まり。

* 美味しいとあったが、人によっては中毒する場合もあるらしい。

残暑バテ 残暑バテ

「残暑バテ」なる言葉をメディアが発明してくれたので、今の自分の体調をこの症状に落とし込む。新しく病気の名前を付けると、その病気に寄り掛かってしまうこともあろうか。

里山の暮らし 828 2024.9.10

『丘の上のジェーン』を久しぶりに読んで お仲間の皆さんへ 『丘の上のジェーン』を久しぶりに読んで お仲間の皆さんへ

何しろ買ったのは昭和の時代なので、酸性化してしまった『丘の上のジェーン』(モンゴメリ作)村岡花子訳(左)。

大事な村岡訳本が茶色く変色し、綴じ糸が切れてしまった。触るとほろほろ散ってしまいそう。もう読めそうにない。

この夏、暑さのなか読み返したくなって木村由利子訳の新本を購入して久しぶりに読んだ。

読後感はこちら。 『丘の上のジェーン」を読んで <

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-jane.htm >

いつものように、長い!この年齢までくると、読書の内容と自分の人生が重なってくる。だからますます長くなる。

もっと生きるともっと長い感想になるのか? 分からない。

画像はアマゾンからお借りりしました。 画像はアマゾンからお借りりしました。

左が村岡花子訳本 懐かしい、昭和だ。 右が木村由利子訳本 角川文庫 平成23年8月25日初版

里山の暮らし 827 2024.9.1

この秋の楽しみ

この秋の楽しみ

去年に続き地元の歴史研究家の講座を受けることにした。申し込みが遅かった我われ、受付番号が最後になっている。定員30名で抽選とはいうものの、公民館の担当者は、「せっかく興味を持って申し込んでくださったのだから、ここは全員受け入れよう」と、なんとも太っ腹な決断をしてくださった。ありがたいこと。地元密着の講座なのだから、こういう気のきかせかたは嬉しい。

10月5日、10月12日、10月19日の三回は、地元と会津街道を通じて関係のあった会津の歴史を中心にして、郷土の古文書にみる下野と会津の関係を紐解いて下さる

予定だ。

去年の講座でこんな話を聞いた。街道沿いの造園家の屋敷が、戊辰戦争では会津方の陣屋になった。今遊園地になっている千本松あたりが戦場になった。鉄砲は大八車に載せてその場所に運んだ。

地元に住み、働き、地元の地理を熟知した研究家なので説明には臨場感があってまことに面白い。時には知人の曾祖父の名前が出てきて、

当時の活躍を知り、ふむ、あのお人好しのオジサンのご先祖は、そんなに戦功を立てた人なのかと見方が変わ

り、歴史が今に繋がっているのを実感できた。

江戸時代、下野の小藩と天領の地の間の小競り合いは日常茶飯事で、間を流れる熊川の河畔の雑木をどちらが榾木として切り取るかで争いになり、暗闇のなか双方で小石の投げ合いになった。こんなことを聞いて

、ますます人間が作り上げる歴史の面白さを味わえた。

最終日10月26日は「市バスに乗って会津若松へ研修旅行」。研修というものの、ほとんど物見遊山の旅だから、これは楽しいはず。

10月初めにはシルバー人材センターに庭木の剪定そのほかをお願いしてあるので、9月はその準備で忙しくなる。

遊ぶ前に働けとは我が家の合言葉なのだ。でも遊ぶ前にも遊びたい。

さくらもみじのはじまり。

里山の暮らし 826 2024.8.30

北海道のたまちゃんから

北海道のたまちゃんから

我が家では「ほっかいどうのたまちゃん」という言葉は、不思議な力を持つ。たまちゃんは北の国で暮らしているまだ会ったことの無い友人。象徴的に「はるかな、懐かしい人」の意味を持つからだ。天気予報をみるたび「たまちゃんの所は雪らしいよ」という会話が飛び交う。

そのたまちゃんから北海道の名産品が届いた。

・ぽん鱈----子供のころ、ぽん菓子を食べていたなぁ。圧力をかけ、それを一気に開放するとポンと膨らむお菓子。

めったになかったが「ぽん菓子〜〜」と軽トラックに乗ったオジサンがマイクで知らせてくれると、小銭とお米を2合ばかり持って行き、

大きな袋一杯のぽん菓子(ぽん米だけど)に加工してもらってきていた。

ぽん鱈のなかには、ぽんとふくらませてある鱈の干物が入っていてるのかな。荏胡麻や紫蘇の実を合わせるとふりかけができるかもしれない。

・オニオンスープ----ポトフに利用しよう。野菜スープにしてもいいな。

・かにみそラーメン----なんと。相棒がさっさと取り込み「いつ食べようかな」と「カニ頭」になってしまった。カニカマしか無いよ。

住所も電話番号も分かる。畑で野菜を作っていることも、猫と暮らしていることも知っている。誕生日は分からないが、水瓶座というのも、多肉植物が好きだということも当然のこと分かっている。

ほかはなぁんにも知らないし、お互いそれで良しとしている。

知り合ったのは20年前。SNSの植物コミュニティ。以後こちらからぼんやり手を伸ばすと、ぎゅっと握ってくれる人。あちらから信号が送られてきたら、的外れであっても返事を送り返している。そんなふんわりした関係の友人だ。

7月の北海道旅行の二日目、この夏最高の気温という日に、たまちゃんの家の近くの駅を通った。ここなんだ、ここにたまちゃんが住んでいるんだ。ふたりでじっと外を見ていた。

いつか会えるのか、いやふんわりを続けるために会わないほうがいいのか。想像力の余地があるほうがいいのか。たまちゃん。

『君の名は』のロケ記念碑 町HPより 『君の名は』のロケ記念碑 町HPより

たまちゃんの町は、戦後のラジオの時代にNHKで放送された『君の名は』の映画ロケ地となった。駅前に記念碑がある。

〈東京大空襲の日に出会った後宮春樹と氏家真知子は、お互い名前も知らないまま分かれた。再会を誓う二人は「会えそうで会えない」、「すれ違い」が続きラジオの前の女性たちを虜にした〉〈銭湯の女湯から女性の姿が消えた〉とも伝わる。

「忘却とは忘れ去ることなり。忘れ得ずして忘却を誓う心の悲しさよ」 泣かせるフレーズ。上手い。

里山の暮らし 825 2024.8.25 ぞろ目だ

夏も峠を越えつつあるのか 庭の

みんな

夏も峠を越えつつあるのか 庭の

みんな

カクトラノオ 花虎の尾とも。手前はヨモギ。 雨のあと、茗荷がどっさり!茄子と一緒に柴漬け風に、

フロックス 花魁草と呼ばれるほど美しい。後は青じそ。 一番好きなユリ、鹿の子百合。実家の庭にあった。

今日の花 バラ(ピエールドロンサール) 夏向きのバラ。暑さに強く次つぎに咲く。花弁も照葉も雨や太陽を反射して光る。

コスモス サルビア(コーラルニンフ) 後は山百合の花の後。これから種を実らせる。

桃太郎君がすなおに毎日順を違えず熟して来る。カリッとして美味しい。

8月20日 8月20日

二人とも夏に疲れてきたようだ。何とか食欲を刺激するように努力をしているが、毎年この時期ぐんなりするのが相棒。手を替え品を変え、気に入るような物を食卓に出しても、ほんの少し残すことが多くなった。でも食後のアイスクリームを欠かさないのはなぜ?子供の頃、アイスクリームなど食べられない山の集落に住んでいたから、この年齢になって「大人食い」をしているのかもしれない。

ステラ(仮名)からメールが届いた。近いうちに手術を受ける予定なので、お見舞いメールを送った返事だ。 ステラ(仮名)からメールが届いた。近いうちに手術を受ける予定なので、お見舞いメールを送った返事だ。

いつも前向きで感謝を忘れない善人・ステラ。ご加護がありますように。

----gracias Ami Dios padre celestial,que siempre está conmigo

apoyándome en todo momento,----

a mi Dios ではなくて Ami Dios と書かれているのが、彼女の思いの現われ。無事でありますように。

コオロギの声が聞こえるようになった。秋がすこし近づいているようだ。 コオロギの声が聞こえるようになった。秋がすこし近づいているようだ。

ガレージに巣くっているコオロギを車でつぶしそうになる。車を出す前に「シッ、シッ」と追い払うが、たまに逃げ遅れるのもいる。そういう時は黙って頭を垂れる。

里山の暮らし 824 2024.8.20

アンの植物物語 実戦編11 かぼちゃ

アンの植物物語 実戦編11 かぼちゃ

かぼちゃ https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-kabocha.htm

野菜あるあるの巻。夏バテ予防には

良質なたんぱく質と野菜を。 野菜あるあるの巻。夏バテ予防には

良質なたんぱく質と野菜を。

この暑さのなか、畑の手入れと収穫をして下さる農家の皆さんのご苦労を思いながら、産直や道の駅で採れたての野菜を買い求めるている。10年前の「茄子15本で100円」という安さでは無くなったが、

ありがたいことに今の「8本で120円」という破格の値段には感謝しかない。

ところが、ほくほくと喜んで買ってきてようやく整理が終わったかと思うと、農家の友人がたっぷりの野菜を、それも二人では食べきれないほどの夏野菜を届けてくれることがある。買ってきた

その日に自家野菜がどっさり届く----野菜あるあるだ。

昨日もそうだった。傷まないうちにあわてて近所の友人に配って歩く。その中でも逸品が「かぼちゃ」ふたつだった。一つは友人へ。もう一つは我が家用に。野菜あるある----前の日にかぼちゃを買ってきていた

から。

そんなことは言えないから、ありがたく頂く。

「保存はどうしたらいい?」「涼しい所に置いて」「冬まで持たないね」

思いついたのは、パソコンの隣。たしかに涼しくてやや暗い場所だ。

普通のかぼちゃに見えるけど、ひっくり返すとこれこの通り。未確認飛行物体のように見えない?

これは伝統野菜の「会津金山町のへそかぼちゃ」。ぽくぽく。独特の味でジャムにもできる。

ホントはひとさまに上げたくないほど美味しい。

伝統野菜ってなに?

伝統野菜ってなに?

伝統野菜は「固定種」と呼ばれ、毎年栽培した野菜から種を採り、次の年には採取した種から育てる野菜のこと。そうなら、子供のころの野菜はすべてそうだった。

丁寧に採った種は大切に保存され、その技術はそれぞれの農家の腕の見せどころ。時には交換されたりしていた記憶がある。その地域で受け継がれる野菜は土地の香りがして独特の味わいがある。上の「会津金山へそかぼちゃ」がいい例だ。

栽培には手間がかかる。不揃い、生産量がばらつき効率が悪い。いつもあるとは限らない。生産地域が限定される、種類が多いので商業ベースに乗らないと言った欠点がある。

しかし、この固定種が最近注目を集めている。地産地消の動きや、食へのこだわり・関心が深まったこと、何より昔の味を忘れらないひとびとの働きかけと農家の努力があってこそ。

代表的な伝統野菜は:

京野菜、温海かぶ、舘岩村の赤かぶ、加茂なす、京都のすぐき、紫とうがらし、日野菜かぶ、桜島大根、伏見唐辛子、福井の丸茄子、

泉州の水なす、万願寺とうがらし、翡翠茄子など。

どうですか。名前からして美味しそう。実に美味しいのです。

工業的な生産物と化した野菜

種は戦略的 工業的な生産物と化した野菜

種は戦略的

現在スーパーなどで見かける野菜のほとんどが「F1](「First Filial

Generation」(雑種第一代)の略称で「ハイブリッド」や「交配種」

と呼ばれている。我が家へ届く日本の代表的な種苗会社のカタログに「交配種」と小さく書かれているのがそれ。

その「F1」の種の最大の特徴は、「一世代限りしか使えない

」こと。雑種一代強勢---つまり種を採って播種しても、その野菜の特徴を持つ次世代は生まれてこない。さらにF1の中でもオシベがない「雄性不稔」

(雄しべをもたない)という生物としては異常なタネが増えているようだ。子孫を残せない野菜というわけ。

でもなぜ?こういう品種改良が行なわれているのか。

食料増産のため、と言えば聞こえはいいが「産業」として成り立つから。種苗開発会社の製品を栽培すると、生産量が多く、効率よくサイズも揃った野菜が出来てくる。しかし、種は採取できない。次の年もその次も種苗会社から種を買うしかなくなる。堂々巡りだ。かくて農業が種に支配されるようになる----モノカルチャーが戦略的になる。

種苗会社は、異なる種を維持しつつ、販売用種子を生産し続けないといけない。

しかし、増え続ける人類の食料を支えるために、必要なこととされているのが、現在なのだ。

「F1]の特徴とその欠点は

・遺伝的な多様性が失われる。例:19世紀アイルランドのジャガイモ飢饉

であったように、単一、または限られた品種を生産していると、抵抗性を持たない病気が蔓延すると、その作物が全滅する事態が起きかねない。

・大量生産される作物を好む病気や害虫が発生し、ますます農薬の使用量が増える ---- 環境破壊に繋がらないか。

・栽培しやすい。(雑種強勢)生産量を増やせる。規格の揃った食材として流通しやすい。

すべての野菜を有機栽培にすると、かかる手間や生産量の少なさから、現在の人間の人口すべてに行きわたらない。このことによく似ていて、「F1」野菜を栽培することと、安全な野菜、特徴ある美味しい野菜を食べたいという望みと、食料自給との間に挟まれジレンマに陥っているのが、現在の状況のようだ。

里山の暮らし 823 2024.8.15

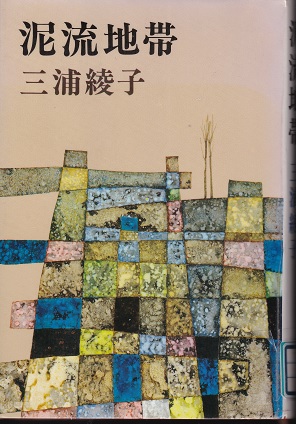

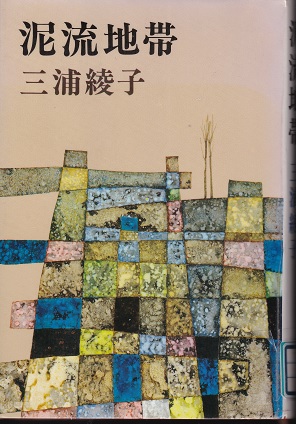

『泥流地帯』『続泥流地帯』 三浦綾子著 新潮社刊

『泥流地帯』『続泥流地帯』 三浦綾子著 新潮社刊

小麦の収穫を終えた畑の向こうは十勝連峰。上富良野町からの遠望

。

繁栄している農家は、母屋よりも納屋の方が大きい。そんな言葉を思い出しながら、遠く十勝の山並みを眺めていた午後。風景はぼぉっとして見え、緑と空の青と浮かぶ雲に彩られた富良野の里は今、夏の盛り。もやが掛かった夏空の下、太陽に祝福されているかのようにアスパラガスのけむりのような葉やレースフラワーの白い花が揺れていた。 繁栄している農家は、母屋よりも納屋の方が大きい。そんな言葉を思い出しながら、遠く十勝の山並みを眺めていた午後。風景はぼぉっとして見え、緑と空の青と浮かぶ雲に彩られた富良野の里は今、夏の盛り。もやが掛かった夏空の下、太陽に祝福されているかのようにアスパラガスのけむりのような葉やレースフラワーの白い花が揺れていた。

旅に出る前、大正時代に起きた十勝岳の大噴火とそれに続く岩屑雪崩で犠牲者が大勢出た記録を読んできているので、この穏やかな景色の後にあったものに思いを巡らせ頭を垂れる。

|

『泥流地帯』 三浦綾子著 昭和52年6月15日二刷 新潮社刊 204pより

拓一と耕作は呆然と突っ立った。丈余の泥流が、釜の中の湯のように沸り、踊り、狂い。山裾の木を根こそぎ抉る。バリバリと音を立てて、木々が次々に濁流の中に落ち込んでいく。樹皮も枝も剝がし取られた何百何千の木が、とんぼ返りを打って上から流されてくる。

と、瞬時に泥流は、二丈三丈とせり上がって山合を埋め尽くす。馬が流れる、鶏が流れる、人が浮き沈む。

|

大正15年5月24日(1926年)正午過ぎから2回にわたり十勝岳が大噴火し、岩屑雪崩が発生した。残雪と言うには多すぎる雪を溶かし、噴火からたったの25分で山麓の富良野原野に泥流が到達した。典型的な融雪火山泥流だ。硫黄を含むので、泥流は流れながら青く燃えていたという。死者144名。 大正15年5月24日(1926年)正午過ぎから2回にわたり十勝岳が大噴火し、岩屑雪崩が発生した。残雪と言うには多すぎる雪を溶かし、噴火からたったの25分で山麓の富良野原野に泥流が到達した。典型的な融雪火山泥流だ。硫黄を含むので、泥流は流れながら青く燃えていたという。死者144名。

『泥流地帯 正・続』三浦綾子著

上富良野町に家族で入植して30年。上富良野から一里以上も山に入った日進部落で、貧しくとも誠実に生きる拓一と耕作兄弟の家族を奈落に突き落とす

ような泥流が襲う。ささやかな暮らしと家族の紐帯を泥流が奪う。懸命に生きても報われない。正しく生きてきた人間になぜこのような試練が与えられるのか。よこしまな人間が栄える現実をどう乗り越え、再び開拓民として生きる兄弟と、剛直に生きる村人たちとの導きを軸に描かれる巨編。

兄弟は言う。「この田んぼは100年後の人たちのもの、故郷として残したい」。

続編では、泥流が流れ去った後の石の河原と化した田んぼから流木を引き上げ鍬を入れる兄弟の姿や、再生を信じる地元民の働きが描かれる。

三浦綾文学の代表作『泥流地帯』『続泥流地帯』を、北海道の旅をきっかけに読み直していた。三浦綾子著作には珍しくキリスト教色が薄く、バイヤスが掛からないので、私のような一般人には

内容を吟味しやすい。

今、富良野町であるプロジェクトが進んでいる。

主人公が見据えた100年後の未来の故郷・上富良野町を舞台に初の実写映画化を現実化しようというもの。

https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=2137 上富良野町HP

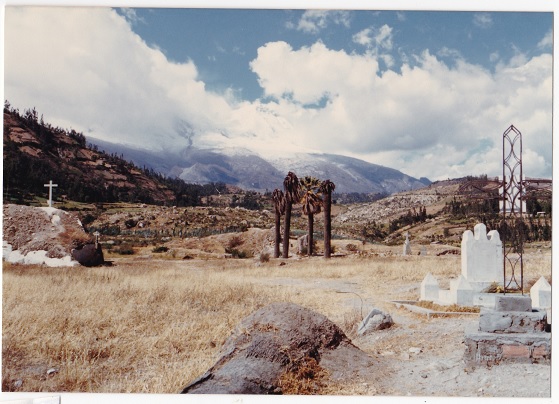

北海道に来てその広さを感じ、十勝岳の岩屑雪崩にうずもれた富良野の地で東に並ぶ山塊を見上げるうちに、薄い布が剥がれるように遠い記憶がよみがえってきた。 北海道に来てその広さを感じ、十勝岳の岩屑雪崩にうずもれた富良野の地で東に並ぶ山塊を見上げるうちに、薄い布が剥がれるように遠い記憶がよみがえってきた。

1982年6月、家族でアンデス山脈ブランカ山群を旅した時の強烈な思い出だ。

思い出から蘇ったのは、ペルーの最高峰ワスカラン(6768m)。このワスカランは、過去(1962年1月11日)に

は急激な気温の上昇により氷河が融け大規模な岩屑雪崩が起き死者6000人を記録している。

ところが、ワスカランに再度悲劇が起きた。1970年5月31日のこと、マグニチュード7.9の地震(アンカシュ地震)が、ペルー北部、リマからおよそ500キロ北にある漁港チンボテの沖合で発生した。チンボテから東へ100キロにはアンデス山脈のブランカ山群が走っていて、ワスカラン山(6768m)が鎮座している。

この地震で、ワスカランの北峰が山塊崩壊が起き、ついで大規模な地すべりを起こし氷河と共に崩落。大量の氷塊と土砂が3000mの高みから、麓にあるユンガイ(Yungay)の集落を襲った。その時の岩屑雪崩は時速300キロを超える速度だったと言われる。当時ユンガイの人口約25,000人。そのほとんどが

犠牲になった。

その後ペルー政府は、ユンガイの地を国有化して掘り返すことを禁止し、旧市街から南に約2kmの場所に新しいユンガイの町を建設した。

このアンカシュ地震では、ユンガイの25.000人を含み、ペルー全土で約80,000人が犠牲になったという。

|

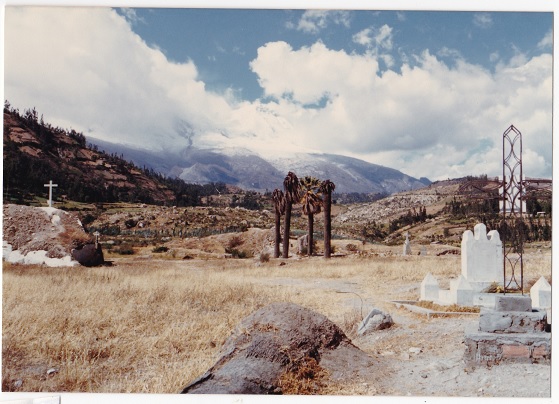

Yungay 向こうはワスカラン山

墓標を巡って歩いた。

「マリア、いつも君と共に」

「あなたは愛情深い父でした」

「彼は家族を愛した。安らかに」

さまざまな言葉で、亡くなった人を悼んでいる。

真摯な言葉の連続に、うかうかと足を踏み入れた軽率な行ないを申し訳なく思い、足がすくむ。

墓標の下には10メートルもの土砂がうずまっていて、死者はこの下に眠ったままなのだから。

(1982.6) |

そして、人生とは繋がるもの。 そして、人生とは繋がるもの。

この春、ペルー出身のステラ(仮名)と知り合ったことは、「日記802 2024.5.4」に書いた。

ステラは、震源地に近いチンボテ出身で、上記の1970年5月31日 アンカシュ地震で母親を失った。6人の子供を抱えた父親は、自暴自棄に

なってアルコールに逃避し、残された子供たちは別々に親戚に引き取られ、互いの交流も少なく成長した。

その後ステラは日本人と「一目惚れ」で結婚して来日したことは、上記の日記に詳しい。

ところが、ステラからの最近のメールに「体調が悪い。食道に異変がある」とあった。

知らない国に渡航し、言葉を学び、働き、と精一杯努力してきた「善人ステラ」はこうも書いていた。

「こんなことが私の身に起きるとは思いもよらなかったけど、神様の思し召しで私の病気はすぐに良くなることでしょう」。

そうあれかし。

ステラ。彼女を思うと胸が締め付けられる。

8月8日午後4時43分、日向灘の深さ31キロを震源とするマグニチュード7.1の地震が発生した。宮崎港で50センチの津波を観測。

里山の暮らし

822 2024.8.10

アンの植物物語 実戦編10 ジャガイモ

アンの植物物語 実戦編10 ジャガイモ

じゃがいも <

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-potato.htm >

2024.7.25 石勝線 特急おおぞらの車窓から (北海道南千歳駅から上川郡新得町の新得駅を結ぶJR北海道の鉄道路線。)

釧路や帯広と札幌を直結する路線で、十勝山脈を横切って走る。

かねて聞いてはいたが、北海道の広いことには驚いた。幹線の石勝線を走っていても、ぽつぽつとしか家が見当たらず、

20分以上も人家を見かけないこともあった。

目の前に広がるのは「ジャガイモ畑」

。まっすぐ、まっすぐ。どこまでもまっすぐ。防風林に突き当たるまでまっすぐ畝が続いていて、一往復すると歩数が20000歩になりそう

なほど遠い。

田んぼで稲の苗を植えるには、昔は手作業で、今は田植え機を使う。水を張ってゆるゆるの圃場を走るので、右へ左へと蛇行するのが普通なのだが、このジャガイモ畑の畝は真っすぐ。まるでGPSを利用して走らせる「*無人走行農業用ロボット」で植え付けをしたみたいだ。

原産地のアンデスの気候風土に似た北海道に向いた作物として選ばれたのが、たった1本の苗からも収穫できる『ジャガイモ』だった。

明治の初め、北方開拓を目的とした開拓使による作付け奨励がきっかけになり、アイルランドやスコットランドから輸入された種イモの子孫が、今、目の前

の圃場に根を下ろしている。北海道では馬鈴薯と言うらしい。ことばの響きから「鈴なりに成る薯を馬に引かせて収穫したから馬鈴薯」と名前がつけられたのか?あるいは収穫の喜びから馬の首に鈴を付けたのだろうか。どちらにしてもめでたい名前だ。

北海道のジャガイモの収穫量は国内の8割近く、なかでもここ十勝は道内の4割以上

の生産量を誇っていて、カルビー、じゃがぽっくるなどのジャガイモのおやつの出身地はここらあたり。

・ 天上は 疾き風らしも いもの花

山間地を走る場所では蕎麦が植えられ、丁度白い花が見られた。北海道は本州のように夏そば、秋そばの二期作がなされているのか、それとも夏の一期昨なのだろうか。

美幌町のたまちゃんに聞いてみよう。

種まきの時期をずらしてあり、背の高さが階段状になっているトウモロコシの林が目の前を流れるかと思うと、小豆、大豆、落花生(ピーナッツ)玉ねぎ畑が続く。収穫の終わった小麦の畑が茶色く広が

っている。飼料用なのか蕪が酪農農家の周囲に植えられてい

た。

*蕗の葉が随分大きい。背丈も50cmから1メートルもある。ノリウツギやリョウのブ木に白い花が伸びて咲いている。*緑の中に蝦夷ニワトコの赤い実が目立つ。コーディアルに仕込んだら美味しいだろう。

花は見られないものの、いろいろな野菜が広い畑に植えられて、自由に大きくなっている景色が続く様子はしみじみ美しく、私に取っては「富良野ファーム」の製品めいた畑の連なりよりも、実際の暮らしに密着している分

、農家出身の私の感性に合っていると感じた。その後にある労働の厳しさを想像するからだ。

富良野 富田ファーム

手前はブルーサルビア ラベンダーオイルを自分用のお土産にした。

* 無人走行農業用ロボット:『下町ロケット―ヤタガラス―』(原作:池井戸潤)この本に詳しい。農家出身の私は興味津々。

北海道大学農学研究院ビークルロボティックス研究室 https://vebots.bpe.agr.hokudai.ac.jp/

* 大きな蕗 北海道の大きな蕗は、普通はラワンフキ・螺湾蕗 と呼ばれている。大きくなるには日照時間の長さが影響しているらしい。

コロポックル(蕗の下の小さな人=小さな神様)が潜んでいるかもしれない。

* コーディアルとは:ハーブやフルーツを漬けて作る濃縮液のこと。

『赤毛のアン』に出てくるラズベリー・コーディアルが同じ方法で作られている。アンがダイアナにコーディアルだと思ってスグリ酒を飲ませた事件のあれです。梅の砂糖漬けみたいなものかな。

* 大豆の茎がすこし大きくなった畑を見て「枝豆の木」と言い放ったオジサンがいた。都会のヒトにはそう見えるのかもしれない。

里山の暮らし 821 2024.8.5

『アンの植物物語』実戦編 9 スイートクローバー

『アンの植物物語』実戦編 9 スイートクローバー

クローバー <https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-clover.htm>

バスの車窓から左に広がるオホーツクの海を見ていたその一瞬、「あぁ」と大きな声が出てしまった。いままで出会うことなく、ただイメージとして持っていた「スイートクローバー」が道路沿いに連なって咲いているのに出会ったからだ。

そこは、北海道オホーツクの海を望む浜小清水。フウロソウなどの花々が空を向き、ついと脚を伸ばすと海。海は今日は穏やかだ。夏空の下、海風にスイートクローバーが揺れている。

7月21日から乗り鉄の我われは、北海道へ鉄分補給に出かけていた。

旅程は、

東北新幹線はやぶさ(G)北海道新幹線 青函トンネル、北海道新幹線 函館本線特急北斗 札幌 富良野ラベンダーエクスプレス 美瑛 富良野線

旭川 石北本線特急オホーツク

知床観光船 羅臼クジラ観察船 釧路湿原ノロッコ号 帯広 石勝線おおぞら 室蘭本線特急北斗

北海道新幹線 東北新幹線はやぶさ(G)。----帰宅。

北海道に鉄道で乗り入れて、右回りにぐるっと電車に乗るコースを採った。それもわざわざ大宮駅まで登り電車に乗り、さらに下り電車はやぶさに乗り換えて北海道を目指すという、鉄っちゃんの鑑のような

旅程だ。鉄道に乗る時は二人ともほとんど子供に戻ってしまう。

道の駅

葉菜野花 道の駅

葉菜野花

Sweet Clover ようやく出会えた。 白い花は、Queen Anne's

Lace

海からの風に乗って、このスイートクローバーの香りが押し寄せてき

て、どこかとてつも無く高みに連れていかれるような気がした。甘い香り、すこしラベンダーの香りにも似ている。

写真を撮る、撮る。こんなに小さい花の連なりは、モアレ現象が起きやすいので、念のため何枚も撮る。

(モアレとは:干渉縞。規則正しい繰り返し模様を重ね合わせた時に、周期のずれにより縞模様に見えること)

あんまり嬉しいので道の駅のお土産どころではない。引っ張って何本も頂いてきた。そのあとは----バスの中は甘い香りが一杯になり、同行の皆さんは

不思議そうな顔を見合わせている。私は知らん顔。だれ?何なの?この香りは。

しかし、なかなか折れない茎を引っ張った両手には、しっかり移り香が沁みついていて、他人から見ると怪しげなふるまいをしたことを隠し通せなかったようだ。

このスイートクローバーは、外来種。北海道では鉄道線路添いではなくて、こんな海に近い場所に茂っている。鉄道ではなくて、港に入った船から零れ落ちた種が広がったのかもしれない。

今は部屋の中で乾燥中。穏やかなふんわりした香りが部屋中に満ちて、眠気を誘われる。

|

白い花は「クイーン アンズ レース」(Queen Anne's

Lace )。

北海道のあちこちで見られた。

すこし郊外に出ると一面この「クイーン アンズ レース」が咲き乱れている。

向こうに見えるのは、十勝連峰の連なり。

まんなかはアスパラガスの畑。

上富良野町、後藤澄雄美術館前で撮影。 |

里山の暮らし 820 2024.7.30

乗り鉄の我々、鉄分不足に悩んでいたこの数年を取り返すべく鉄道の旅に出ます。 乗り鉄の我々、鉄分不足に悩んでいたこの数年を取り返すべく鉄道の旅に出ます。

乗る、吞む、撮る さまざま活用します。

里山の暮らし 819 2024.7.21

帯化ゆり たいかゆり 石化とも

帯化ゆり たいかゆり 石化とも

花の数は多くても7個から8個なのに、ハイブリッドユリ「マルコポーロ」が、今年こんなに花を付けた。50個以上ある。梅雨の終わりの雨に濡れていまにも折れそうだ。

右の画像にあるように、茎が平たくなっている。これは帯化(たいか)現象。良くあるものでもないが、たまに見かけることがある。

帯化はどうして起きる?

植物の茎頂にある成長点に異常が起き、そのまま異常分裂して茎が帯のように広く生長することをいう。

一見豪勢に咲いているようだが、このまま置いておくと、自分の重みで折れてしまうのは目に見えているのに、なんだか億劫になりほったらかしにしている。良くない

ぞ、わたし。

植物好きの友人に、「このユリを見て浅はかにも預金が帯化してくれないかな」と思ってしまった。こう連絡するとすかさず返事が来た。

「来年も継続できますか? 突然変異は遺伝しないといいますが。 継続できるなら球根で滞貨できますね」と。お上手。

植物の種類により、変異が遺伝する場合とそうでない場合あり、変異が固定したものを、たとえばヤナギなどは生け花の材料として重宝されることもある。(

例:石化柳)

二通のメールが届いた。

二通のメールが届いた。

一通目は、昨年春50年ぶりに再会した相棒の元秘書さん。

アメリカ人と結婚して50年。未亡人となった現在はサンフランシスコ郊外の街に住んでいる。

----「こちら連日40度近い日が続いて町中が悲鳴を上げています」。

二通目は、この春知り合ったペルーからやってきたステラ(仮名)から。

----「 no me encuentro muy bien de salud. あまり元気じゃない」。身寄りの無い国で、心細いだろうに。気になる。

里山の暮らし 818 2024.7.17

暑い中のお楽しみは 暑い中のお楽しみは

雉が背伸びして、庭の山百合の雄しべを食べていた。

7月10日

7月10日

トンボが暑さを避けて平地から

上がってきた。まだ梅雨明けしていないのに、いつもの年より早い。そのうえどの個体も平年に比べて小さいのはこの異常な暑さのせいか。

涼しさを求めてやってきても、おあいにくさま。高原というのは名ばかりで、標高425mでもやっぱり暑いのだからね。

トンボがデッキの隅に止まって、居そうろうねこを挑発している。

運動不足のねこ様、気付かれないようにずりずりと這いながら近づくが、いつも失敗してばかり。

失敗すると「あのトンボ、カシャカシャしてきっと美味しくないよ」という顔をして知らん顔。 そうだね、あのぶどうは酸っぱいよ。

ant

lion ant

lion

この穴は東屋の基礎に巣くっている「アリジゴク」の巣。3センチおきに巣穴を掘って獲物を待っている。穴の角度は45度くらい?

ここの砂に取っては安息角が45度ということだろう。時おり穴を棒で掘り上げてみると、なかからアリジゴクが慌てふためいて出てくる。

そのあと

アリジゴクはどうするか? あたりに敵がいないのを確認できるまでじっと待って元の穴に帰ろうとする、それもバックで。

「アリジゴク・蟻地獄」はウスバカゲロウ類の幼虫が地面に掘ったスリ鉢状の巣穴のこと。幼虫もアリジゴクと呼ぶこともある。

もちろん「薄馬鹿下郎」ではなくて、「薄羽蜉蝣」のことです。

こんなタナボタ式のやり方では、食事はずいぶん不安定だろうな。でも我慢づよいアリジゴクです。

暇な日は、(いつもだけど)こんなことをして遊んでいる。← 子供か!

7月9日 7月9日

島からの絵葉書が届いた。望外の喜び。

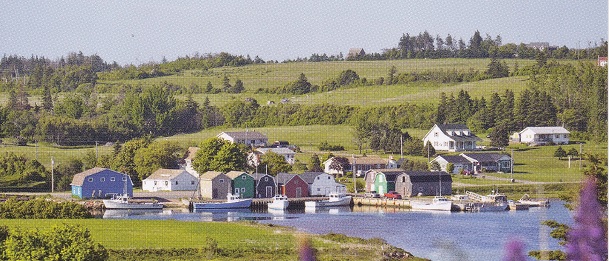

French

River French

River

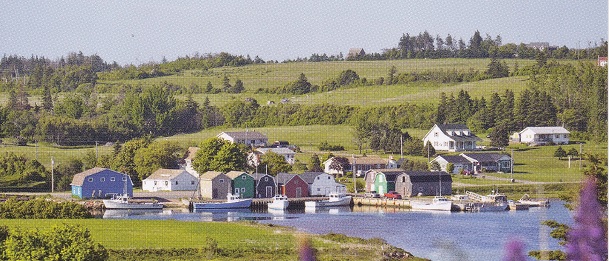

「L.M.モンゴメリー研究所第16回隔年国際会議 @プリンスエドワードアイランド大学

」

テーマは ”L.M. Montgomery and the

Politics of Home”

この会議で研究発表なさった、A教授から絵葉書が届いた。

1981年8月、トロントから夜行列車=セント・ジョン=レンタカー=フェリーで島に入り、このフレンチリバーでロブスタ―トラップを触って遊んだ。そのあと野外レストランで大きなロブスターを食べた。おいし。

思い出はかみしめるたびに味が濃くなる。

7月8日

7月8日

相棒が珍しく「今日はぼく、気力が出てこない」と言いながら、灼熱の日に照らされる雑木林をながめていた。はて、珍しいこと。

朝起きると今日の予定を考え、ついでにお昼に何を食べるかにも思いを巡らす人なのに。

若い時は馬車馬のように、今は馬車ロバのように動き回るヒトらしくない言葉だ。

気が付いた!二日続きの35℃越えの暑さに「外で働いてはダメよ」と言ったからだ。読書、体操、新しくはじめた「二足歩行ロボット人形」のラフ設計を書く。こういうことでは身体が満足していなかったらしい。

「お風呂から出て血管が開いている時に、冷気を浴びると急激に血圧が上がって良くないよ」

「アルコールは、基本的に人体には良くない物質らしい。飲みすぎないでね」

こんなことは言わず、本人の自覚に任せた方がいいか?

腸は考える----脚にも腸にも、全身をコントロールする神経が張り巡らされているので、何もせず、頭だけ使っていたのでは、精神が後退していく。不要不急の外出うんぬん。おそらく適当に身体を使って汗を流し、デトックスすることが大切なのだろう。

庭に山百合がどっさり。いい香りとも言えない強烈な匂いが漂う。特に湿気の多い日は、水の粒と匂いの粒が合体して強くなる。

家から見ているには、季節を感じるいい光景だけど。これに対抗するには気合が必要だ。

アルストロメリアと山百合、右はキツリフネ アルストロメリアと山百合、右はキツリフネ

7月7日

7月7日

火の玉を背負った物の怪でもうろついているのか、今日は今年一番の暑さ。空は晴れて高く黒味さえ帯びている。

七夕まつり 七夕まつり

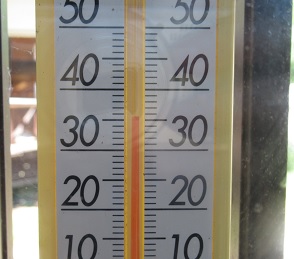

気温が35.5℃。静岡の40℃ってどんなのかしらん。いっそのこと温度計の針を40℃くらいに上げてみたらどうなるか。

子供のころ、体温計にやかんの蒸気を当ててあの針を上げてみたことがない? 湯呑に

体温計の先を入れてみて「上がった」と喜んだこともない?もちろん私はあるのです。

「ハーハー」吹きかけて針を上げてみよう。「ハーハー」。

ハッと気が付いた。体温は36.5度なのだから、いくら「ハーハー」してもそれ以上は上がらない。もっと高くするには?

それには体温を上げるしかないが、そんなに高い体温の日は、生きているだけの日。はいずり出て外ガラスに取り付けてある気温計の赤い〇を「ハーハー」「ハーハー」する気力も体力もないはずだ。

暑さのあまり、頭の中が暴走する。

せめて、七夕さまのお飾りにほんのり吹く風で気持ちを押さえよう。

里山の暮らし 817 2024.7.11

『アンの植物物語 実践編8 しゃぼんそう (せっけん草とも)

『アンの植物物語 実践編8 しゃぼんそう (せっけん草とも)

シャボンソウ しゃぼんそう ナデシコ科 学名:Sapponaria officinalis 別名

ソープワート 英名はbouncing Bet

全草にサポニンを含むことから、自然素材のせっけんを作るのに使われてきた。

丸々と花ボールを付け、濃い緑のなかで存在を主張しているのが暑さのなかとりわけ嬉しい。

しゃぼんそう <

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-sabonso.htm >

庭のシャボンソウ(八重) 庭のシャボンソウ(八重)

欧米ではこのしゃぼんそう(ソープワート)の茎や葉、根を煮出して洗剤がわりに使ったり、乾燥させて煎じた液を皮膚病の薬として用いたりしたようだ。 ----ヨーロッパ原産で、薬用として知られていること、石鹸の代わりに使われてきた…-

なら試してみようと思いついたのが、花盛りのころの7月初旬のこと。

刻んで水に漬けてみたのが画像。左が生のまま、右が乾燥させたもの。あまり差がない。

なるほど、泡立ってきている。ぬるっとした感触もある。ただ、リトマス試験紙の手持ちがないので、アルカリ度を測れない。

左は生のまま、右は乾燥させたもの。 左は生のまま、右は乾燥させたもの。

アンの時代の洗濯の方法はさまざまあって、代表的な方法は以下の通り。(130から140年前)

アンの時代の洗濯の方法はさまざまあって、代表的な方法は以下の通り。(130から140年前)

『赤毛のアンの生活事典』テリー神川著 参照

髪を洗う....湯に少量のアンモニアや硼砂を溶かしたものを利用する。

布などを洗う....せっけん水、灰汁に漬けておき煮洗いする

せっけんを作るには、溜めておいた獣油と木灰を使う。灰汁に水を加えてろ過した液を加えて加工する。

洗濯は日常の仕事のうちでも大変な作業だった。『大草原の小さな家」シリーズにも『アン」シリーズにも、週一回の洗濯日にはたらいに湯を溜め洗い、すすぐという大仕事がなされていた記述が

みられる。

あれはいつごろだったのだろう。昭和30年代のはじめごろだった。母親がたらいに風呂水を汲んで入れ、しゃがんで洗濯板に汚れものを打ち付けていたのを思い出した。母親のひたいに汗が流れていた。せっかちな性格なのでひたすら洗う、洗うの連続だ。(ここら辺は自分も似ていなくもない)

この時は固形石鹸を使っていた記憶がある。粉せっけんになったのはそれからすぐ、洗濯機がはいってきたのはもう少し後のこと、昭和33年ぐらいだったか。

肝心のすすぎの井戸水が渇水で少なくなり、ポンプを押しても上がってこない。この分では裏の川まですすぎにいかねば....。

一緒に川まで洗濯ものを抱えて歩いて行ったことが、子供ごごろにただただ楽しかった思い出として残っている。

母親の苦労が理解できるようになったのは、もう少し大きくなってからのこと。

あのころ、優しくしてあげれば良かったのに、知らなかったがすでに親孝行する時間さえ残されていなかったのだ。

では、日本ではどうか。----戦時中から戦後すぐ では、日本ではどうか。----戦時中から戦後すぐ

ここ数年、戦後の那須開拓がどのようになされたのかを聞き書きしている。男性中心だった社会の中で、女性が社会や家庭のなかでどのような位置を占めていたのかを知りたいからだ。

今日は85歳におなりになる友人の所へ、先日作ったばかりのアンズジャムを手土産に「せっけんと洗いもの」について尋ねに出かけた。

「子供の頃って、戦時中でしたね。お母さんは洗濯に何を使ってしていました?」

彼女はそれこそ「間髪を入れず」答えてくれた。

「*サイカチよ」「サイカチってあのとげとげの?」「そう。実を乾燥させて種ではなくて莢を使ったの」「湯の中に漬けて揉むと泡がでるよ」。

田畑4ヘクタールを管理している彼女はしっかり者。聞き返すこともなくすかさず答えを記憶の引き出しから取り出してくれる。

「鍋や釜を洗うのには、木の灰をつかったなぁ」「あれは良く落ちた」。

木の灰はそのままクレンザーとして使ったり、水に溶かしてろ過したり、上澄み液を使ったりしたようだ。

「ずっと昔は、長い髪の毛を洗うのに「米のとぎ汁」を使ったようだけど。それはどうでした?」

「そもそも、那須の山奥でお米が日常食べられなかった時代だから、とぎ汁そのもののが無いよ」「雑穀よ、食べていたのは」

こんな厳しい答えが返ってきた。迂闊でした。

* サイカチ マメ科ジャケツイバラ科の落葉高木。幹は全身とげだらけ。

莢にサポニンを含む。石鹸の代わりに、古くから洗剤として利用されてきた。石鹸が手軽に手に入るようになっても、アルカリで傷む絹の着物の洗濯などに利用されていたようだ。

左:ワラビのあく抜きに木灰を使った。液はぬるぬるでアルカリ度が高い。 右はサイカチ。ウィキペディアからお借りしました。

*「ゆする」(泔)とは。

米のとぎ汁

のことで、洗髪や整髪のために使っていた。「光る君へ」のあの長い髪は、「泔杯・ゆするつき」と呼ばれる椀型の容器に入れられていた米のとぎ汁で洗われていた。古くは土器で、のちに漆器や銀器をなどを使われていて、調度品としての価値もあったようだ。

里山の暮らし 816 2024.7.7

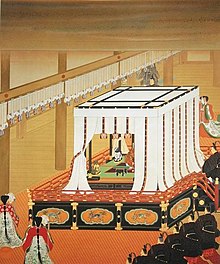

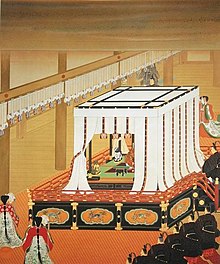

御帳台でお休みになる「いそうろうスポット君」 御帳台でお休みになる「いそうろうスポット君」

いそうろう猫の尻に敷かれてしまったようだ。 ねこさまのご機嫌伺の毎日が続いている。

暑い時はデッキに椅子を並べ、その上に日よけをかぶせてお休みになっていただく、というふうに。

横から覗き込むと「せっかく一人でいるのに....いやだなぁ、あ、でも母さんならいいか....」というつぶやきが聞こえてくる。

目にモノを言わせる-----ご飯! マッサージして、ブラシかけって気持ちいいね、たまには刺身などどうかな、いやあの一番安いのでいいよ----こんなことをあの丸い目で訴えてくる。

画像は、

ウィキペディアからお借りしました。 |

御帳台(みちょうだい)

「光る君へ」の時代には、貴人の座所や寝所として屋内に置かれた調度のこと。寝殿造りの母屋内に設けられ、正方形の台の上に畳を敷き、四隅に柱を立てて帳(とばり)を垂らしていた。天蓋付きのベッドに似ていなくもない。

大きな家具とも言えよう。

寒い時期には快適だが、暑い季節にはどう耐えたのか。

閉所恐怖症の私には無理なしつらいだ。

時代が下がり「塗り籠ごめ・納戸」、「主人の居間・寝間にあてる室」と意味が変わってきている。

(ただし、御帳台には浜床という正方形の台の上に畳が敷かれていて四隅に柱が立ち、帳が垂らしてある。いそうろう君はじかに床に寝ているから、自称貴人だね) |

7月2日 初ヒグラシ かなかなと鳴く。 7月2日 初ヒグラシ かなかなと鳴く。

平地でのセミが鳴く順番は、 ニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、ミンミンゼミ、ツクツクボウシ、ヒグラシ。

なのに、那須では夏一番のセミはヒグラシ。ある明るさになると鳴きだす。

ある明るさとは? 朝早く午前4時ごろ、そして雨の日などの薄暗い昼、夕方。

かなかなという鳴き声は悲哀を帯びていて、林のなかから声が降ってくるとしみじみとした感慨を覚える。

季節の動きを....夏が始まる。夏が終わる。それを知らせてくれるから。

里山の暮らし 815 2024.7.4

ドット・コネクション Connecting the dots

ドット・コネクション Connecting the dots

畏友?と呼びたい友人が勧めてくれた本『天路の旅人』を読んでいて、おもわず「ここにもドットがある!」と叫んでしまった。

人生のある場面で出会った出来事、知識などが、時間を隔てて関連するものとして立ち上がってくる。

この状態を[ドット・コネクション状態にある]と表現するらしい。

最近のドット:

ドット1

『秘境西域八年の潜行』西川一三著 第二次世界大戦の末期、敵国である中国の奥深くまで潜入したスパイ・西川一三が、著した本。

著者はチベット仏教の蒙古人巡礼僧になりすまし、内蒙古から当時の中華人民共和国を横断し、大陸の奥深くまで潜入した。

戦争終結の後も、蒙古人のラマ僧の姿のまま、1950年インドで逮捕され日本に送還されるまでチベットからインド亜大陸まで旅している。実に足かけ8年に及んだ蒙古人として生き続けてきた記録を著したもの。

この西川氏の著作に感銘を受けた沢木耕太郎氏が西川氏に対して行ったインタビューや、残された生原稿をもとに描き出された作品が

『天路の旅人』沢木耕太郎著 新潮社刊

西川氏の旅の事実関係を再構築してあり、より読みやすくなっている。木耕太郎氏の新たな「旅文学」の金字塔。未知の世界を知る喜び、旅する醍醐味に突き動かした作品。

沢木耕太郎の本には、初期の作品から感銘を受けていて、特に『深夜特急』にはいまだ知らない世界へのあこがれを掻き立てられたものだった。ああ、男であったならば----と。

『深夜特急』:

沢木耕太郎がインドのデリーからロンドンまで路線バスを乗り継いて旅した個人旅行記。

1970年代の途上国の貧困、交通事情、庶民の暮らしが読み取れる、バックパッカーの聖書ともいえる本。

ドット2

『秘境西域八年の潜行』を書いた西川一三氏は大陸に渡り、はじめ満州鉄道に職を得た。満州鉄道の現場の華北や内蒙古に赴任している日本人職員のために生活物資を確保することを仕事としていた。

初期に働いていた場所は「大同」。

大同には当時、満蒙開拓団として多数の日本人が入植していた。

隣の町の那須町は、第二次世界大戦後、満州からの引揚者の入植地として開拓がなされてきた。上皇ご夫妻が訪問された千振地区はその中でもよく知られている地域だが、「大同」地域もその例に漏れない。那須高原は那須火山帯の南に広がる扇状地で、寒冷地であること、特に水利に乏しいことから開拓は困難を極め、入植者は辛苦を舐めた歴史を持つ。現在の酪農王国、観光の地は開拓者のその苦労の結実である。

ドット3

「里山の暮らし」809 2024.6.4

この中のロバのスーコと旅をしている高田晃太郎氏も、やはり『深夜特急』の影響を受けている。未知の世界へのあこがれ、自由を求める心は、ロバとの旅で満たされているか?

ドット4

『水族館飼育係だけが見られる世界』下村実著 ナツメ社 この本の中に「スリナムのヒキガエル」(ピパ)の記述があった。メスの背中に埋め込まれた受精卵が、オタマジャクシの時期もその壺のような穴で過ごし、蛙の姿に成長した時にようやく背中から飛び出してくる。珍しいカエルのお話しだった。

その「スリナムのヒキガエル」(ピパ)の絵が、『中野京子と読み解くフェルメールとオランダ黄金時代』文芸春秋社刊 この本のなかにあった!作者はマリラ・シビラ・メーリアン。

まったく関係のない場所から、ある現象が顕れる。おお!ここにも繋がりがあった。なんだか興奮してくる。

世界最速のスーパーコンピューター「京」を開発した技術者がこう話している*「プログラムを三次元

で組むような発想をした」と。

コンピューター内部を三次元で表わそうとしたその発想の軟らかさには驚く....では三次元と三次元を絡ませると六次元になる、と言うこともないか。これは精神のハニカム状態だ

けどね。

過去に出会った一つの点が、次の点に繋がり線に変化し、興味がスクロールしていきさらに面が広がり重なっていく。思いもよらない場面にたどり着くこともある。

点と点が結びつき、さらに広がる好奇心を楽しむ。蟄居する夏にふさわしいテーマだ。

* NHKプロジェクトX 2024.6.15放映

庭のニッコウキスゲ 初花

庭のニッコウキスゲ 初花

里山の暮らし 814 2024.6.30

『アンの植物物語 実践編7

あんずかブルー・プラムか 『アンの植物物語 実践編7

あんずかブルー・プラムか

実家の裏山に大きな杏の木があった。その頃7、8歳の私が頭をそらさないと見えないくらいに高く聳え立ち、高さは10メートル以上はあっただろう。品種改良していない時代のアンズ

で、総身に知恵が回りかねたのか大木の割には実の数は少なくて、30個はぐらいしか実らなかった記憶がある。そのぶん、子供の握りこぶしくらいの大きさがあった。

梅雨の中頃の合間の晴れた日に、丈高く伸びた草をかき分けてアンズの木に取り付くと、緑の葉の間から柿の実にもみえる大きな実がのぞいて

いるのが見える。熟しきっていて風が吹くとパラっと落ちてくることもあった。

一回り上の兄と姉が「結託して」その実の管理をしていた。

兄の木登りは猿のごとく、木から降りる時にはゴジュウカラのごとく。姉が下で受ける。すばやい動きに魅了され、ただあっけにとられるばかり。

食べ盛りの兄と姉のことだから当然、収穫したあんずは二人の口に入るのがほとんどで、末っ子の私に回ってくるのはそのうちのいくつかだった。

でも、大きい兄や姉の存在感は半端なく、子供にとってのヒーローの兄がくれたのだから、ありがたい。押しいただくようにして持ち帰って、すぐ上の仲良しの姉と分け合って食べた

ものだ。

その兄はすでに鬼籍に入り、姉はままならぬ心臓を抱えて苦慮しているらしい。

はるかむかし。父も母も若く、はらからも幼く人生がこれから長く続くと思えた時代だった。

あんずかブルー・プラムか <

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-plum.htm >

大人になって、大人を重ねた今、あんずは大人買いできるようになった。

昨日は4キロ、今日は4キロのうちの2.5キロ。地元のアンズ農家から仕入れてジャムをつくった。お日さま色のアンズをぐるぐるぐるぐる。暑い。でも面白い。一年分のジャムが出来上がり、

頭を揃えて冷凍庫にならんでいる。

|

|

嬉しいことに、生産者が特別いいのを選んでくださった。この1.5キロは生食用。

ジューシーでほっぺたを補充しないといけないくらいおいしい。すこし追熟する。

1キロ625円。道の駅で買う半額だ。 |

杏仁。使い道はないかな。 |

|

|

| 半割にして掃除する。 |

ハンドブレンダーがあればいいのに。 |

里山の暮らし 813 2024.6.27

臍で茶を沸かせるか .... ちゃんちゃらおかしい 臍で茶を沸かせるか .... ちゃんちゃらおかしい

臍で茶を沸かす < https://youtu.be/l3_9_3iOggo >

相棒の8年前の作品。

倉庫から出してきた。

こう設計するとこう動く。動作確認が大事で、仕上がりの美しさなど気にしない。もったいない。

どうやら笑いのツボと言うのはあるらしい。それも点ではなくて容器として。

図書館で、気に入りの本15冊を「よいしょ「」と持ちあげてカウンターに載せた時、目に留まったのが、「ちりめんじゃこ一匹」。

ごく小さいのが一匹乗っていた。茶色のカウンターに薄茶色のちりめんジャコがいっぴき。保護色なので目立たない。

ツボにはまったというのはこういうことか。笑える、笑いが来て止まらない。司書さんに、笑いでせき込みながら

「チリメンジャコが----」と話してみても、彼女のツボは点だったようで、笑いのお返しが少ない。苦笑いが返ってきた。

私の笑いのツボは随分大きくて深いらしく、なかなか「これで笑い納めよ」とまでは行かない。

止まらない笑いを何とか押さえながら外へ出て、夏至を過ぎたばかりの青い空に向けて大笑い。横腹が痛くなった。

---- 臍が茶を沸かす---- ってこういうことか?

しかし、この「臍茶」が→「ちゃんちゃらおかしい」にまで発展すると、意味が変わってきて「さげすみ、くだらない。何をやってる?

バカなことをして、あほかいな」とのあまりよくない評価になってしまうから、気を付けよう。

でも、ちゃんちゃらおかしいのも楽しいものだ。口に出さなくても、誰かの批評をするのは面白いものだ。たまにはね。

紅白のホタルブクロ めでたい <

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-bluebell.htm > このなかにホタルブクロが。

里山の暮らし 813 2024.6.23

夏を迎える庭の花たち 夏を迎える庭の花たち

6月18日 6月18日

2時、丑三つ時。そろそろと窓を開けて外をうかがう。サラサラぷつぷつと、雨音ともつかないかすかな音が聞こえてきた。ふんわりと心が緩やかになる。久しぶりの雨だ!

昨夕、メキシカンセージとアゲラータムを花壇に直接挿し芽し、花苗を移植して「雨ごい」の気分でいたところへ雨の音。天上の音楽にも聞こえてくる。

こちらに来て、観天望気する生活が続く。

6月17日 6月17日

今年初めてのブルーベリー収穫をした。5700gとまあまあ....ではない....恐ろしいほどの量があった。昨年産のブルーベリーが残っている冷凍庫に、またまたぎっしりと詰め込む

ブルーベリー地獄が始まった。

6月16日 6月16日

日本三名瀑のひとつ「日光の華厳の滝」の水量が減っているニュースが流れた。水源の中禅寺湖の水量が冬の雪不足、春からの雨不足が影響して、いつもの年に比べて

落ちる水量が少なく迫力がない。

那須は晴れの日が続いている。昨夕の雨も「ほんの冗談ですから」と話す雨の神様のことばが聞こえてくるようなチラチラ振りだった。

6月に入ってから雨の日はたったの一日だけ。冬の雪が少なかったせいもあって、農家の人はコメ作りの水確保に心を砕いている。

他人事ではない、当住宅地の水源は深く掘り下げてある「井戸」なのだから。もちろん表面を流れる水の量と地下100mの地下水は相関しないが、それでも心配になる。

|

|

| むらさきつゆ草 |

大和なでしこ 河原ナデシコとも |

|

|

| カンパニュラ つりがね草 |

ガウラ 白鳥草 |

|

|

| キョウガノコ 京鹿の子

シモツケソウの仲間 |

シモツケソウ 左に似てますね。 |

|

|

| アスチルベ |

トリテレイア トリ、つまり三位一体。 |

|

|

| 気の早いコスモス

いやいや発芽から何日と決まっている |

デルフィニウム |

|

|

| ホタルブクロ

山の中なので蛍はこない |

珍しい菖蒲の花 |

|

|

| チドリソウ 千鳥草 |

クサノオウ ケシ科 おかしな果実だ。 |

|

|

| ハナショウブ |

ハナショウブ |

|

|

| オルレア セリ科 |

アルストロメリア 原種に近く強健 |

|

|

| ムシトリナデシコ 小町草の白 |

ピエール君三兄弟 え、女の子かな? |

|

|

| ブルーべリー

こう見ると可愛いが。 |

カシワバアジサイ 柏葉あじさい くびなが竜みたい。

白馬節会の首ならべだ。 |

|

|

| キツリフネ

距は巻かない ぶらぶら |

フシグロセンノウ 節が黒いのだ。 |

|

|

| クレマチス 藤娘

御年22歳 2002年植栽 |

ドクダミ 八重 右上のぽつりは ニワセキショウ |

|

|

| バラ スーパーエクセルサ 昔からあるバラ |

夏の萩 存在は地味 |

里山の暮らし 812 2024.6.19

『アンの植物物語 実践編6 スイカズラ

『アンの植物物語 実践編6 スイカズラ

スイカズラ < https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-honey.htm >

日本のスイカズラ 日本のスイカズラ

Anne gathered some sprays

of pale-yellow honeysuckle and put them in her hair. She

liked the delicious hint of fragrance, as some aerial

benediction, above her every time she moved. ”

(アンは淡い黄色のすいかずらを摘んで髪に飾った。動くたび、あたかも祝福が降り注ぐように、甘やかな香りが漂うのが好きだった ) 『赤毛のアン』 第37章 死の訪れ (拙訳) |

この日アンは、マシュウの母親が故郷から持ってきた白いスコッチローズをお墓に挿し木してきた。亡きマシュウの心を慰め喜ばせることを信じて。そうすることで小さい喜び

を心に満たした午後だった。

アラン夫人に会い、力づけられ、マリラの寂しさに心を寄せ帰り道を急ぐ.....アンはついとその手を伸ばし、緑にあふれる野原に咲く黄色いスイカズラの小枝を何本か折り取り髪に挿した…そしてマリラの隣に腰掛け、若い頃の恋ものがたりに耳を傾けた。

ふんわりした甘い香りは、アンとマリラの身体にまとわり、すがすがしくのびやかに広がった。二人の間が近づき融け合い、マリラのモノローグのような告白がなされるのにふさわしい場面だ。

香りのある花を髪に挿す......青春のある時期の、ロマンに溢れたこのしぐさに、読者はおのおのの過去の時間を思うことだろう。

思い出す。あの頃の自分が懐かしく愛おしい。一度限りのあの日、一回限りのできごと、記憶は自分が自分であることの証明。そこに滑り込む言葉のかずかず。言葉は匂いに融けていき、記憶を硬くしていく

。

あの与謝野晶子の歌に; (偶然にも見つけた!)

・野茨をりて髪にもかざし手にもとり永き日野辺に君まちわびぬ 『みだれ髪』与謝野晶子

晶子が与謝野鉄幹と出会う前の歌だ。この君とは誰?鉄幹ではない。

おそらく同郷の河野鉄南(浄土真宗覚応寺19代目の住職)に惹かれ何通もの手紙を送っていた時代だろう。その後の晶子の世界観の広がりはつとに知られているが、こんなに初々しく、華やいだ思いを詠んだ当時の晶子の柔らかな心がまぶしい。

香り、匂い。スイカズラのやや湿気を帯びた甘い香り、野茨のさわやかな香り。香りは記憶を呼び戻す。アンはスイカズラの甘い香りを、晶子は野茨の白い香りをかいだ時、どのような思いを呼び覚ましたのだろうか。手探りで記憶をたどっている様子まで思い浮かんでくる。

記憶と匂い。この二つは強く結びついている。五感の中で嗅覚はもっとも原始的な感覚で、脳の中の記憶をつかさどる部分(海馬)に直接働きかけているから。その分意思とは関係なく感情を揺り動かすようだ。

特定の匂いをかぐとある記憶がよみがえることを「プルースト効果」と呼ぶ。その時の感情や周囲の状況までも思い出すことが多い。

食べ物の匂い、花の匂い、香水の香り。それらが何かを思い出させる。光源氏は藤の花の匂いで末摘花の存在を思い起こしアガサ・クリスティーの『地中海殺人事件(Evil

Under The

Sun)では、洞窟に残された香水が犯人逮捕のきっかけとなる。橘の花は昔の人を思い出し、プルーストはマドレーヌを口にした時に子供のころのある状況を思い出した。

たとえば私の場合は、たばこの煙で父親の膝の中を思い出す。囲炉裏の前に胡坐を組んでいる父親に抱かれている場面を。もち米を蒸す匂いで端午の節句の柏餅を。

あなたの場合、香りで思い出すのはどんなことでしょう。

願わくは心を弾ませ、未来を感じさせるものでありますように。

里山の暮らし 811 2024.6.16

飛距離は3メートル 木製ゴルフ人形 改良版

飛距離は3メートル 木製ゴルフ人形 改良版

< https://youtu.be/H7JqGEhPltg?t=5 >

からくりゴルフ人形 改良版3

飛ばない、まっすぐ飛ばない。スライスする、フックする。狙ったホールはねらった場所には開いていない。

何重苦を背負ってあがいてきた「ゴルフ人生」は、こちらに来て幕を下ろした。動くからくり工作が大好きな相棒が次に思いついたのは、

理想的な動きを再現する木製人形を作ることだった。

我を忘れ、妻に言いつけられた用事もないがしろにし、ひたすら没頭してきた「からくりゴルフ人形」製作。

時に呆れられつつも思索を重ねた5年近く、分解しては組立て改良してきた作品が、ようやくある段階を越したようだ。

下の画像はゴルフの「ドライバーショット人形改良版2号機」。動力は古い掃除機から外した「つるまきバネ」一つで、腕や手首の曲げ、胴体の回転、そして両足のねじりまで背後の歯車を利用して再現させたもの。

廃棄する掃除機を分解して取り出した「つるまきバネ」....これは何? あのちょっと刺激を与えると、掃除機やアイロンなどにしゅるしゅるっと巻き取られて内蔵されるバネ

のことだ。なんでも捨てない人の習性がこんな時に役に立つ。

コンピューターを使わず、ただ手書きの図面と直感のおもむくまま作り上げた作品で、特に脚の曲がりと反発する方向に工夫が見られる。

しかし、ようやく改良版2号機が出来上がったというのに、動画を撮るなり分解してしまい、次の日からログに籠り改良版3を作り始めたのにはあきれる。ほんとうに懲りない人だ。

歯車をいくつ使ったのか? ティーアップしていないけど。

顔がモアイみたい。なまはげの面を作って被せたらどう。

里山の暮らし 810

2024.6.12

『アンの植物物語』実践編

5 バラ 日本の在来種 野生のバラ

ロサ・ムルチフローラ(Rosa Multiflora) 『アンの植物物語』実践編

5 バラ 日本の在来種 野生のバラ

ロサ・ムルチフローラ(Rosa Multiflora)

マシューのお墓に植えたバラ https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-whiterose.htm

野生のバラ

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-wildrose.htm

野いばら 赤い実がなる 野いばら 赤い実がなる

この場所は、雑木林を切り開いて現れた場所。伐採後10年経っても木が生えてこず、今の季節はこの野いばらや卯の花や忍冬が群れて咲く野原のまま残されている。

病気に強くバラの品種改良の台木として利用され、バラ苗の接ぎ木に使われるのが、この野いばら。接がれたバラ苗の下部で生き続ける野いばらは、ひそかに機会をうかがい接ぎ木された相手を乗り越えようとしてシュートを出す。牡丹のように。

豪華なバラももちろん美しいけれど日本の野いばらの、一重で花びらがシンプルなのが大好き。いかにもバラらしくて、とげがどっさり付いているのも

いい。花の時期には、霞がかがったようにみっしりと花をつけ、あたりにかぐわしい香りが漂う....ひっそりとしていて、それでいてやる時はやる、

めでたい。

* 野づかさに白き花ばな咲き出でて影射しこめば朋思うべし

* はろばろとばらの台木になれる木となれぬ木とあり山の端をみる

* 受粉して野いばらの花目をつむり丸美となる日を夢みてをりぬ

* 野いばらのしづまり深く闇ありて陽の匂ひ立つ梅雨入りの日よ

*

活けるには土の器がにつかはし万朶の声あぐ野面のいばら

* 花びらは音符のやうに風に鳴り思ひのほかの今日のしあはせ

* 暖かき雨の濡らせし野のいばら果てゆくひと日のひかりならむか

* かくも白き光りを放てり野のいばら思ふな言うな過ぎにしのこと (ka)

里山の暮らし 809 2024.6.7

クサツネ

君はいま、どこを歩いているのだろう。雨に濡れていないだろうか。 クサツネ

君はいま、どこを歩いているのだろう。雨に濡れていないだろうか。

|

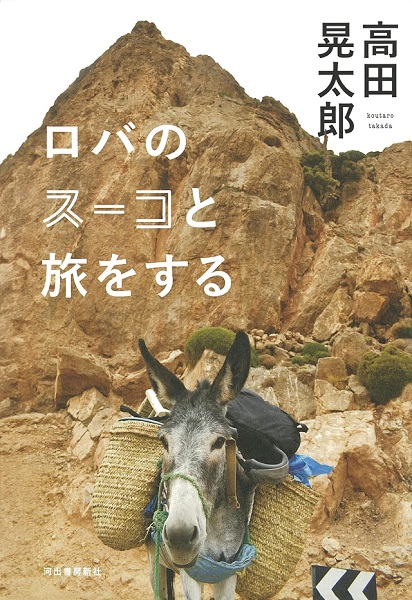

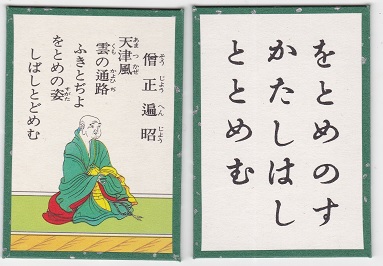

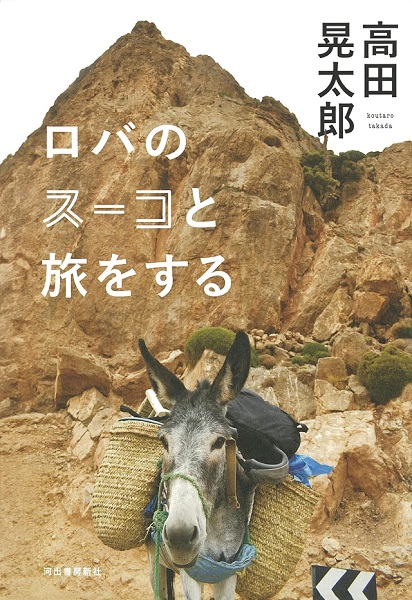

『ロバのスーコと旅をする』

高田晃太郎著 河出書房新社刊

モロッコで遊牧民にロバの扱い方を学んだ著者の高田晃太郎さん。イラン、トルコ、モロッコでロバと一緒に旅をした記録が左の本。

日本に帰国して、新しくロバの「クサツネ君」と日本中を歩いて廻っている。

5月の大雨の日。那須山麓の横断道路を一人と一頭が東に向かって歩いているのに偶然出合った。朝9時。ワイパーでは間に合わないくらいの大雨。あちらもずぶ濡れ、私もずぶ濡れ。ゆっくりお話しできなかったのがとても残念だった。

わが家に泊まって頂くとしたら、東屋の中にクサツネ君を繋げる。今夜のご馳走は何にするか。那須牛のすき焼き?美味しい果物

も用意しておこう。

架空の宿泊をあれこれ勝手に予定し、盛り上がり、それはそれで面白かった。

沢木耕太郎さんの『深夜特急』を読んで触発されたと著作にあったが、実は私もあの本を読んで、自分が男であったら、もっと若く元気だったらと考えたクチ。

『深夜特急』:

沢木耕太郎さんがインドのデリーからロンドンまで路線バスを乗り継いて旅した個人旅行記。1970年代の途上国の貧困、交通事情、庶民の暮らしが読み取れる、バックパッカーの聖書ともいえる本。

|

|

これが出合いの証拠写真。

クサツネ君のお尻と振り分けの荷物しか撮れなかった。これだと肖像権に引っかからないよね。

高田晃太郎さんは、旅のあれこれを太郎丸の名前で「X」に発信なさっている。現在どちらを歩いておられるか当たってみたら、「現在地は非公開」とあった。

(「X」....太郎丸、クサツネで検索を。)

それはそうだ。

自由な旅には他人のトレースなど邪魔でしかないだろうから。

クサツネ君は、雨に中でも穏やかな顔をしていた。私が10cmにまで顔を近づけてもその穏やかさには変わりがなかった。

その昔。移動販売車を引いたロバのパン屋さんがいたらしい。日本でも役ロバとして働いていた時代があったのだ。 |

里山の暮らし 809 2024.6.4

『アンの植物物語』実践編4 『アン』に出てくる植物

赤いポピー

『アンの植物物語』実践編4 『アン』に出てくる植物

赤いポピー

虞美人草 英名は

、シャーレーポピー( Shirley

poppy)。Corn

poppyとも呼ばれる。

5月、通りがかりの道端の小さいお店の前庭に、赤いポピーが群れて揺れていた。前日の雨と嵐にも負けず、お日さまの方向に花首をむけ、まるで紙細工のような薄い花びらを風に任せたままで。

2011.3.11、あの大震災が起きた3日後のこと。それまで行列などできたことのない個人営業の小さい店に並ぶ車の列に加わり、ようやく「1000円分」だけガソリンを買うことができた。すこし落ち着いたその後の5月、このお店の前庭で赤いポピーが咲いているのを見て力づけられ、あの時のありがたみをしみじみ感じたのを

思い出している。

赤いポピー < https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-redpoppy.htm >

頭のなかに流れてきたのがこの歌。『アマポーラ」(スペイン語で、ポピーの意味)

吉永小百合が出演したJR東日本の、“大人の休日倶楽部”のBGMがこの歌。

沢田研二、プラシド・ドミンゴ、ナナムスクーリ、ナタリー・コールなどが歌うアマポーラを聞き比べてみても面白い

。

De amor en los hierros de tu reja

de amor escuché la triste queja

de amor que solo en mi corazòn

diciéndote asì con su dulce canciòn

聞こえる

格子の向こうに

愛と 悲しみの嘆きが

心に深く沁みとおってくる

それは甘く 切ない調べ

Amapola lindìsima Amapola

serà siempre mi alma tuya sola.

Yo te quiero amada niña mìa

igual que ama la flor la luz del dìa.

アマポーラ 美しいアマポーラ

いつの日もただ ぼくの心は君のもの

好きだよ、愛しい娘よ

花が陽ざしに萌えるように

Amapola lindìsima Amapola

no seas tan ingrata y àmame,

Amapola, Amapola

còmo puedes tù vivir tan sola.

アマポーラ

美しいアマポーラよ

つれなくしないで愛しておくれ

アマポーラ アマポーラ

どうして一人で生きるられるのか

ホセ・M・ラカージェ作曲

ルイス・ロルダン作詞 拙訳

大河ドラマ『光る君へ』のオープニングに出てくる赤い花は、このポピー

。ふわぁっと開いていく様子が何かを予感させるようだ。

しかし、史実と大きく違う設定には戸惑う。ドラマの上とはいえ、清少納言と紫式部がソウルメイト?ありえない。

ただし、『枕草子』に触発された部分が『源氏物語』に写し取られているというのは事実のように思える。

里山の暮らし 808 2024.6.1

『アンの植物物語』実践編3 『アン』に出てくる植物 マイヅルソウ 舞鶴草

ユリ科マイヅルソウ属

『アンの植物物語』実践編3 『アン』に出てくる植物 マイヅルソウ 舞鶴草

ユリ科マイヅルソウ属

新しい友達が空から降ってきた。

きっかけはやはり花だった。那須茶臼岳の南西斜面を少し下ったところに標高1230mの沼原湿原がある。那須特有の植物が観られる沼で、丘の上に駐車場があり、だらだらと木道を下っていくと湿原に着く。

遠くに下野の国と会津の国の結界・大峠が望め、いつもの年だと遅くまで雪が消えずにあるが、春が早い今年はすでに峠の雪も谷あいに白い筋となって残っているだけだった。

期待していたミネザクラは終わっていて、その代わりにふっくら開いた楓の新芽の下に赤い花が枝垂れて咲いている。

ハウチワカエデ ムクロジ科カエデ属 東国ミツバツツジが盛り ツツジ科ツツジ属

ぶらぶらと山を眺めながら歩いていると、二人連れの女性が----後に母娘だと分かったが----木椅子に座って話していた。

邪魔をしないように「こんにちは」と声をかける。

明るく気持ちの良い声で「こんにちは〜」と返ってきた。ああ、空に響く気持ちのいい声だなぁと感じつつ目当ての場所に腰をかがめ、地面をじっくり探した。

「あ、咲いてる!」マイヅルソウが今にも咲きそうだった。

マイヅルソウ 舞鶴草 マイヅルソウ 舞鶴草

< https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-maiduruso.htm > マイヅルソウ

< https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-suzuran.htm > スズラン

「えっと、何の花が咲いているのでしょうか」。驚いて頭を上げると先ほどの女性が近くに座り込み怪訝な顔で覗き込んでい

る。

「マイヅルソウですよ。まだ少し早いようですけどね。葉の動きがまるで鶴が舞っているようでしょ。秋になるとウズラの卵のような果実が熟し、増えていくのです」「爽やかな緑ですね、今日は

鶴に出会えて縁起がいいで日ですよ。」と勝手に同意を求めている私にしきりに頷く女性だった。手には『散歩で見かける植物』と題された小冊子があったので、彼女も植物が好きなようだ。

彼女の名前は裕子さん(仮名・50代)。作秋、関東から家族で那須に越してきたばかりだという。植物観察は初心者で、私が取り留めなく説明する言葉を、いちいち頷きながら感心して

聞いてくれた。

沼原湿原が産まれたわけ、戦後国策に添って周囲にカラマツを植林したら、湿原の水が干上がりそうになったこと。湿原を会津の方向に向かうと、会津中街道の宿駅だった三斗小屋温泉にぶつかる。会津中街道とは、下野国と会津を結ぶ道路として拓かれ、江戸時代には参勤交代に利用されたこともあったこと、北側の白湯山は古く

から山岳信仰の対象となっていたこと、などなど。

(これってマンスプレイイングの女版じゃない。いやだね、べらべらと)

そのあとはいつもの通りの流れだ。沼原湿原の植生についての話が弾み、すっかり意気投合したので、住所とメールアドレスを交換して、このあとの交流を約束して分かれた。

次の日、裕子さんからメールがあった、「喜んで」と。

「コゴミとスズランの苗がどっさりありますよ、貰ってくださいますか」の返信だ。

後日、約束の日においでになり、スズランの苗100本と、コゴミ30本、白雪ケシ30本、球根ツリガネソウをたくさん、ニラ苗、それに腕一杯の芍薬の花をお持ち帰りになった。

偶然の出会いがこんなふうに広がる。嬉しい。それにしても私、遠慮がない。典型的な大阪人と言えるだろうか。

----これを書いている時、空からツツドリとエゾハルゼミ、ホトトギスの声が聞こえてきた。----夏だ。

里山の暮らし 807 2024.5.29

『アンの植物物語』実践編2 『アン』に出てくる植物 栗→西洋トチノキ ---- 日本トチノキ 『アンの植物物語』実践編2 『アン』に出てくる植物 栗→西洋トチノキ ---- 日本トチノキ

トチノキ(Japanese horsechestnut)ムクロジ科トチノキ属の落葉広葉樹 大木になる。

トチノキ トチノキ

近くの道の駅の前庭で、トチノキの花が花穂を空に突き立てている。長さ25cmと遠くからでも目立つ大きさ。

この花が樹上で踊るように咲くと、那須に夏が近いことを感じる。手の平のような大きな葉(掌状複葉)が、神輿を囃し立てているように見えない? この立ち上がった花穂の連なりは刺激的。先っぽでツンツン、心のツボを押さえてくれる。

『赤毛のアン』のなかでトチノキの出てくるシーンはどこにあるかというと?

----クイーンの卒業試験の真っただ中、アンが栗の木に「大きなつぼみ」を見つけて

、春が来た喜びを表現する場面に---

https://kemanso.sakura.ne.jp/anne-kuri.htm

第35章 クィーン学院の冬 村岡花子訳

試験の最中に「大きな花のつぼみ」に心を寄せる?こんなに気持ちの余裕があるアンが羨ましいとも不思議にとも思うけど、実際に作者モンゴメリが教員資格試験を受けたときの描写を日記のなかに探してみた。

(モンゴメリが通ったのは

シャーロットタウンにあるプリンス・オブ・ウェールズカレッジ

)

『モンゴメリ日記 十九歳の決心』より

M・ルビオ、E・ウォーターストン著 桂宥子訳 立風書房刊 1894年5月〜6月にかけて

----いやな試験!----確信がない、疲れた----自然の美しさを堪能する暇はない。ただ試験があるのみ!うんざり----答えをでっちあげて----しかしこのすべての美しさは----哀れな人間には無駄である---ひと晩中歯が痛み----免許試験のゆううつな影に完全に遮られている---

どうやら安心していいらしい。モンゴメリも試験の厳しさに愚痴をこぼしている。アンと違い普通の人間だった。

松本侑子訳にはこうある。「あの栗の樹では若葉が大きくふくらんでいるし----」(『赤毛のアン』集英社文庫)

buds

swelling(つぼみのふくらみ)を若葉と訳されると、天に向かって花穂を伸ばしている大木を見上げる時の高揚した気分が表現できていないと感じるが----。

「栗」を他訳ではどう記述されているか、要確認のこと。

黒地の皮膚はやはり暖かい。 5月24日 黒地の皮膚はやはり暖かい。 5月24日

>牛がひなたで寝ているとする。この場合やはり黒い部分のほうが

皮膚温が高いのか、白い部分は日光を反射するのか。

居候の白黒黒黒猫・スポット君がひなたで寝ていた。身体をずずっと日陰に移し、黒地の皮膚と白い毛が生えている場所の皮膚温を比べてみた。やはり思ったとおりだ。黒い場所の方がはるかに

皮膚温が高い。これからの夏にはさぞかし暑いだろう

。

黒い身体は同類と思われてカラスに狙われにくい。しかし熊には「はちみつを盗みに来る怪しいヤツ」と思われて攻撃される。

ほか、何か黒い身体であるメリットはあるかな。暗闇で目立たないことか。

とちあいかのジャム 5月25日 とちあいかのジャム 5月25日

「苺・とちあいか」が1パック198円だったので3パック買ってきた。トチオトメ・栃乙女よりもずっと甘味が強いので、少しだけ砂糖を加えてジャムに。今回はざっくりつぶしたままなので、なべの中でごろりごろりといちごが踊っている。昼食のデザート

にとヨーグルトにかけてみたら紅白でおいしい----。相棒が「これは良い!」と叫んだ。愛い奴だ。可愛いのはいちごよ、もちろん。

里山の暮らし 806 2024.5.26

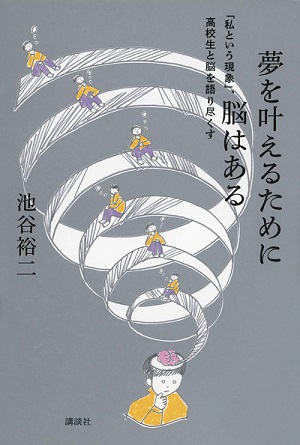

脳はなぜあるのか、私とは何か。 脳はなぜあるのか、私とは何か。

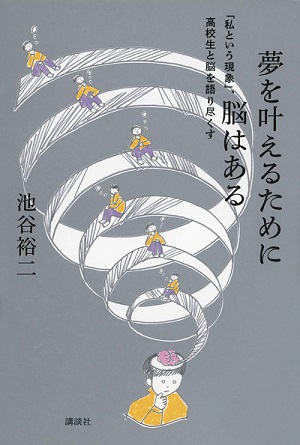

|

難しくても面白い。今読んでいるがこの本。

『夢を叶えるために脳はある』。池谷裕二著 講談社刊 670枚、ずっしり重い。

「私という現象 高校生と脳を語りつくす」の副題がついている。

高校生向け脳講義の本の3冊シリーズ『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な私』の最終本。「年月を隔てて開いた3回の講座の集大成」と著者自らが宣言している----たしかに。

ただし、講義そのものを文字に起こしたのではなくて、内容をより読者が理解できるように再構築してある。

新しい情報も書き加えられていて言わば増補版。

*池谷裕二・東大の薬学系研究科の教授

。薬学専攻で現在は神経科学

および薬理学を専門とし、特に脳の働きに関しての研究に優れている。

講義を受けたのは、私立栄光学園中学高等学校の高校生たち。

もともと資質に恵まれているのだろう、池谷教授の三日間の講義をキャッチアップしながら考え理解し、問題を抜き出す能力があるようだ。

脳は自分に都合の良いようにデータを改ざんする、常にバイアスをかける、過去を総合して答えを出すから、答えはいつも未来にある。記憶が時間を認識させる。時間は逆方向に流れるのか。

ここら辺まで読んだ。まだまだ三分の一、あと二日分の講座の内容が残っている。 |

少し読み、ページを戻し、そしてまた読んで。

「あ〜分からん!」と叫びつつ読む。これではなかなか前に進めない。脳のことを脳で考えるというこのリカージョン!

二日目は人工知能と人間の脳の関わりが説かれる。

現実は記憶に基づいて構成されるもの。記憶をつかさどるのは記憶。人工知能がヒトの本質をあぶりだす。人口知能が創造性を持つと。

次第にテーマは移り「生きているだけで役に立っている」。

三日目のテーマは、「脳はなんのためにあるのだろう」「「私」は現象である。」「真実の相対性----学びを楽しむために脳はある」。

数々の問いがなされ、その問いがある答えに収斂していく。

常に学生の意見に耳を傾け、まず肯定から入る。この態度が「いい講義を作り上げよう」とする著者の真骨頂だ。他者の意見をまず受け入れ自論を展開していくその論理の構成は美しい。

「人間は素晴らしい存在だ。」「いま一番思い入れがあって、一番好きな本」と著者自らが語る、渾身の一冊。

少しずつ進もう。しかしこの本を読むことは楽しいのか、苦しいのか。アドレナリンが漏れ出てくる。

著者の頭脳明晰さはもちろんこと、愛情深く、他人をいたわり慮ることのできる人間だとしみじみ感じる。智・情・理すべて揃ったこういう人物に育て上げた家庭はどのようだったのか。 |

驚いたことに、ポストが牛さんに変身していた!

この模様はホルスタイン種の牛。日本では乳牛として知られているが、欧米では本来肉乳両方の目的で飼育されていた。

ではこの模様、黒地に白の模様なのか、白地に黒班があるのか。白地に黒のように思いがちだが、黒色の地肌に、遺伝的に優性の白斑が加わったということらしい。

では家に来る猫(白黒黒黒)は、もともと魔法使いのジジのように真っ黒な猫だったのか。どうかな、スポット君。

牛がひなたで寝ているとする。この場合やはり黒い部分のほうが体温が高いのか、白い部分は日光を反射するのか。

牛を見るたび考える。どっちだろ?

酪農のまち。本州最大の生乳生産地の当市は、第二次世界大戦後に、那須の大地に入植した人たちの努力により発展してきた。 |

|

里山の暮らし 805 2024.5.22

伝統野菜の三階葱・さんがいねぎ (櫓葱) 工夫を凝らして真っすぐに立つ

伝統野菜の三階葱・さんがいねぎ (櫓葱) 工夫を凝らして真っすぐに立つ

三階ネギとは、北陸から東北にかけて作られる

伝統野菜で、葉はもちろん根も食べられるらしい。触ると柔らか

く、辛味が少ないので色々な料理の彩にも使え、栽培を始めてから重宝している。

|

一階部分

根っこから分株するネギ

ネギ類は普通、初夏に葉の先端にネギ坊主(花の集まり)を付け、その後この坊主から種を採り、それを播種して世代交代させる。

この順で増やすが、珍しいことにこの三階葱は茎をのばしたあと、先端に珠芽(しゅが)を付け、そこから直接芽を出して茎を伸ばしていく。

つまり、いきなり葱から葱が出てくるのだ。

|

|

二階部分 珠芽(しゅが)

ネギ坊主の代わりに

地面から20cm。ここから新たに芽を何本も出してきた。まるで寝起きの頭かメデューサのようだ。数えてみると10本の子ネギが勢ぞろいしている。

この部分は珠芽(しゅが)と呼ばれ、ネギ坊主と同じ「繁殖」の役割を果たす。

種を採る----蒔く----育てるという一般的な栽培過程をすっ飛ばし、いきなり葱になるというせっかちぶり。

この時点で細い茎を折り取り、地面に植えても活着し、葱人生をまっとうするほど生命力が強い。 |

|

三階部分。地上から30cm。 葱から葱、その葱から葱が

おやおや。二階部分から出た10本の芽のなかから一段と長く伸びた芽は、新たに小ぶりの珠芽(しゅが)を付けて、上に伸びようとしている。

親ネギから子ネギ、孫ネギ、そして曾孫ネギへ。

二階・三階・四階と重なって生長することから「ねぐらねぎ・櫓ネギ」と

いう面白い名前をもらったようだ。

|

|

四階部分 地上から50cm。

葱から葱、その葱から葱が、さらに葱から葱が。永遠に続く?

なよなよしたネギの茎が、上に伸びつつその重さにどうやって耐えるのか?良くできたもので、茎が伸びる方向をずらしながら生長している。

どうやらこれがコツらしい。

重力が平均して掛かるように、角度をずらしながら。たとえば左の4と3との間には高さの差10cmあり、斜め横向きに90度ずらしている。

高層ビル建設のあの屋上にあるクレーンみたいだ。クレーンと違うのは風まかせなこと。右に揺れ左に揺れ、ネギ人生を風に任せて生きている。

このずらして真っすぐ立つというのは、たとえば「捩花・ナジバナ」がまっすぐ立つ仕組みと一緒だ。一つ一つの花をずらすことによって

重力を分散し、直立している。 |

昨日のこと。友人と、植物には意思があるか。この話題で盛り上がった。この葱一つ取ってみても、まるで意思があるように、あるいは物理の法則を理解しているかのように振舞う。繁殖への意思の強さ、どんどん殖えるぞ!の勢いに、たとえ葱とは言え負けそう。

|

シジュウカラの雛が裏庭の巣箱ですくすく。何羽いるか数えるには「黄色い口ばし」を利用する。1-2-3-4-5。全部で5羽だ!

口ばしが黄色い。これは親鳥にいち早く口の場所を認識してもらって、なるべく多くの餌をもらうため。

手前に陣取っているのは、5羽のなかで一番成長が早い個体。

どうです!このふんぞり返っている顔つき!他の雛たちはこっそりと親にアピールしているのに。

でもね、早く大きくなれば生き残る可能性が大きいかと言えばそうでもない。巣立ちを待ちかねているカラスが上空を舞っている。

初めに犠牲になるのは身体が大きくて飛び出しの早いせっかちな個体なのだ。

同時に巣立ちの遅い個体は、先行したシジュウカラ達に気付いたカラスに狙われるというリスクがある。

早くても遅くても、どちらにしても捕食者に狙われる立場にある雛たち。

シジュウカラの平均寿命は、一年半から二年。

庭に巣箱を掛けるようになってから、20年。今やってくるシジュウカラは、皆わが家の庭で育ったシジュウカラたちの子孫なのだ。おろそかには出来ない。 |

里山の暮らし 804 2024.5.15

「アンの植物物語』実践編1 アンの「さんざし」を見つけた 「アンの植物物語』実践編1 アンの「さんざし」を見つけた

2024.4.25 会津の山の中で 人生2度目の「さんざし」との邂逅。

花筒の長さ1.5cm。花冠2cm。小さくて華奢。

|

サイラス・スローン家の地所のうしろにある野原ではさんざし(Mayflower)が咲きだし、茶色い葉の下からピンクや白の星のようなやさしい花がのぞいていた。 『赤毛のアン』 第20章 行きすぎた想像力 サイラス・スローン家の地所のうしろにある野原ではさんざし(Mayflower)が咲きだし、茶色い葉の下からピンクや白の星のようなやさしい花がのぞいていた。 『赤毛のアン』 第20章 行きすぎた想像力

-----「ほんとうに、さんざし(Mayflower)なんてない国に住んでいる人がかわいそうだと思うわ」とアンは言った。-----さんざし(Mayflower)よりもっといいものなんてあるはずがないわ、ねえマリラ。それにもし、さんざし(Mayflower)ってどんなものか知らないのなら、それがなくてもべつにそのひとたちはつまらないって思わないでしょうって、ダイアナが言うのよ。 『赤毛のアン』 第20章 行きすぎた想像力 -----「ほんとうに、さんざし(Mayflower)なんてない国に住んでいる人がかわいそうだと思うわ」とアンは言った。-----さんざし(Mayflower)よりもっといいものなんてあるはずがないわ、ねえマリラ。それにもし、さんざし(Mayflower)ってどんなものか知らないのなら、それがなくてもべつにそのひとたちはつまらないって思わないでしょうって、ダイアナが言うのよ。 『赤毛のアン』 第20章 行きすぎた想像力

----さんざし(Mayflower)のことをどんなふうに考えているかわかる、マリラ? あれは去年、死んだ花の魂で、これがその花たちの天国にちがいないと思うの。------さんざし(Mayflower)で花輪をつくって帽子にかざったのよ----- ----さんざし(Mayflower)のことをどんなふうに考えているかわかる、マリラ? あれは去年、死んだ花の魂で、これがその花たちの天国にちがいないと思うの。------さんざし(Mayflower)で花輪をつくって帽子にかざったのよ-----

『赤毛のアン』 第220章 行きすぎた想像力

|

いずれも『赤毛のアン』モンゴメリ作 村岡花子訳 新潮社文庫より |

かくまでアンの心をとらえ、花の魂とまで言わしめた花「メイフラワー」とはどんな花なのか。

メイフラワーは文字通り、五月に咲く花の総称で春を迎えた喜びを表わす花。日本では水仙、蝋梅、梅などが「春告げ花」として知られている。

「メイフラワー」は象徴的な名前なので、国によりその対象に違いがあるようだ。

たとえばイギリスでは、サンザシ(山査子、バラ科サンザシ属の落葉低木)をメイフラワーと呼ぶことから、村岡訳のアン・シリーズでは「

さんざし」と訳出されている。

村岡訳のアンの世界での「メイフラワー」は、作者モンゴメリが意図していない植物として訳されているが、これは古くからの村岡訳の愛読者に取っては

、すかさず脳内変換すべき名前で、現実のなかに浮き上がる、夢のような言葉なのだ。

このゆき違いは、1620年イギリス南西部のプリマスを出港し、アメリカ大陸ニューイングランド地方の*プリマスに渡った清教徒

たちが新天地に入植し苦難の冬を過ごしたのち、春の到来をいち早く知らせてくれた花を「メイフラワー」と呼んだことに始まる。

その花は、トレイリング・アービュータス(Trailing arbutus)

。船の名前は「メイフラワー号」。清教徒たちは船上でメイフラワー誓約(Mayflower

Compact)と呼ばれる宣誓を行い、のちにピルグリム・ファーザーズと呼ばれるようになった。

*プリマスは、マサチューセッツ州東部にある町。プリマス湾に面する港町。「アメリカの故郷」と呼ばれている。

では、プリンスエドワード島のメイフラワーはどのような植物なのか。

匍匐性のツツジ科イワナシ属の植物で、春早く

雪解けと同時に鈴の形のピンクや白の花を付ける。アンの時代には摘み取って親しい人に捧げられたようだ。香りが高いことから乱獲され、現在では見つけるのが難しく、絶滅の危機に瀕している植物。

カナダではノヴァ・スコシア州の州花。花言葉は「君だけを愛す」。この花言葉、アン・シリーズにふさわしい。アンは周囲の皆を愛したけれどもね。

ところが、驚いたことに日本にもこの トレイリングアービュータスの仲間がいる。

同属のイワナシ(岩梨 Epigaea asiatica)。ツツジ科の植物で水はけの良い酸性土を好むことから、那須の山の峠道や、会津の山中にひっそり自生している

。

それを見つけたのが、上の写真。会津の標高700m前後の杉林の中で。周囲は日中も薄暗いからか、花も小さくて色も薄く華奢。

----ギルバートがアンに言った「「まるで金鉱を見つけたような」気持ちだった。

15年前、同じく会津の湿原で出合ったイワナシ。2枚の画像を撮った場所は50キロ離れている。

陽当たりの違いから、ピンクの色が濃い。つややか。花筒の長さは3cmくらいと、今回の花の約1.5倍の大きさ。

追記1

追記1

『モンゴメリ日記』2、 3 (立風書房 桂宥子訳)では「イワナシ」と訳出

されていて、

植物図鑑が普及した時代を感じる。

1897年4月25日 -----もうすぐイワナシが咲く-----

1899年年5月1日 ------私は小さなピンクと白のイワナシ----春のはじまりを告げる花----をとった。

追記2 追記2

果実は食べられることから、『方丈記』のなかにこんな記述がある。実は梨のようにシャリシャリと甘いのかもしれない。

老齢の山守りと、十歳ばかりの男の子が共に遊ぶ。人生を達観しているようだ。

ちなみにツバナが穂を出す前の若い芽はかすかに甘い。ぬかごは炊き込みご飯に、芹は美味しいに決まってる!

或は茅花(つばな)をぬき、岩梨(いはなし)をとり、零余子(ぬかご)をもり、芹をつむ。 或は茅花(つばな)をぬき、岩梨(いはなし)をとり、零余子(ぬかご)をもり、芹をつむ。

『方丈記』 鴨長明 |

|

里山の暮らし 803 2024.5.8

新しい友人ができた ---- きっかけは間延びしたゼラニューム

新しい友人ができた ---- きっかけは間延びしたゼラニューム

近くの道の駅で、出品者の良識を疑うほど徒長しているゼラニュームの、大きな鉢が売られていた。遠くから認め、走って買い求め、わが物となった嬉しさに顔をほころば

せながら車に乗り込もうとしていた女の人がいた。おせっかいな私は、つい声をかけてしまった。

近くの道の駅で、出品者の良識を疑うほど徒長しているゼラニュームの、大きな鉢が売られていた。遠くから認め、走って買い求め、わが物となった嬉しさに顔をほころば

せながら車に乗り込もうとしていた女の人がいた。おせっかいな私は、つい声をかけてしまった。

「あの、このゼラニュームね。ここら辺を剪定したほうがいいですよ。切った枝はそのまま挿し穂にすると着きますからね。」

「ああ、そうなんですか。どこを切ればいいでしょうか」との素直な返事が返ってきた。その言葉遣いにやや違和感を感じ、

「あら、日本の方ではなかったでしょうか。」「どちらからいらしたの?」

「ペルーです。」

「ペルーのどちらから?」

「Limaからです」

すこしお話しして、住所と電話番号を交換した。(人見知りをしない私です)住まいは車で15分の距離で案外近いようだ。

数日後、電話があり、「今日の午後お邪魔してもいいでしょうか」「もちろんよ」。

ひとめ惚れだったのです、と彼女。

ひとめ惚れだったのです、と彼女。

彼女の名前はステラ(仮名 50代)。30年前、友人とペルーから日本に観光にやってきて、のちに結婚相手になる男性に出会った時、心の底をえぐられるような激しい感情が湧いてきた。この人と結婚したいと心底思った。相手のことを何も知らないのに、日本語は全く理解できないのに----目を輝かせながら彼女は言う。

ペルーに帰国して半年後、彼は約束通り迎えに来て、両親や親戚に結婚の申し込みをしてくれた。当然、片方はスペイン語は全くできない。ステラは日本語が理解できない。通訳を通しての話し合いだったらしい。

互いに惹き合うものがあり、この相手しかない、とまで思い込んで実行に移したその勇気や良し。

曲折の後ペルーで結婚し、10年のペルー暮らしののち、来日したのが20年前。

ステラは今は、スーパーでアルバイトをし、車を乗りまわし日常をやりくりし、花が好きなので遠くの花屋さんに一人で出かけるまでに日本社会に適応している。

想像してみよう。

その国の言葉は耳で聞いて学習してきた。どうやら適性がないようで夫たるひとはスペイン語を学ぼうとしてくれない。両親はすでに他界している。同国人の友人はいることはいるが遠くに住んでいる。

こういう状況で、精神を安定させ周囲に気を遣い体調を整えながら働く。これがどれだけ大変なことか。

帰り際に、彼女はなんどもなんどもお礼を言い、今日はとても楽しかったと喜んでくれた。

異国に住んでいる彼女の苦労を思い、手を振りながらふと涙がこぼれそうになる、けなげな彼女が愛おしくなる。

花の苗や切り花を手に、大好きな「コゴミ(山菜)」をどっさり摘んで「また近いうちにね〜」と車の窓から叫んで走り去っていった。

林は薄みどり、空は青い。

会話の中で 会話の中で

さてステラとの会話の中で、彼女が気にしていたことを調べてみよう。

その前に国籍については。

「日本人男性と外国人女性が結婚した場合の国籍について」はどうか。

日本の法律では、それぞれの国籍が変わるということはなくて、彼女の場合はペルー人のまま。

彼女が日本国籍を得ようとすると「帰化・naturalization(n)」することになるが、そのことによるデメリットもある。再度ペルー国籍を取得しようとすると、大変な努力が必要になるらしい。

将来的な夫婦の形の変化、それに地政学的なリスクを考えると、彼女が今「ペルー国籍のまま」「永住権」を持って日本で暮らすことは正解だと思うが、彼女自身はどう考えているのだろう。

今、彼女が心配しているのは、ペルーへ里帰りするのに、アメリカのビザが必要なことらしい。日本人がアメリカへ渡航するにはESTA(電子渡航認証システム)を申請し、認証を

受ければよいが、ペルー国籍の場合はビザが必要になる。その手続きは、個人でやるには相当面倒なようだ。しかし、トランジットで空港を利用するだけで、南米行きのエアーチケットを持っている場合は、

ビザ、またはESTAが必要なのかどうかは、更に調査してみないといけない。

5/8 追記 乗り継ぎビザ制度を調べてみよう。

子供はいないので、子供の国籍に関する問題は生じないが、もし子供がいたらどうなるか、いい機会だから調べてみることにした。 子供はいないので、子供の国籍に関する問題は生じないが、もし子供がいたらどうなるか、いい機会だから調べてみることにした。

国籍を決める方法は、

1. 生地主義 出生した土地(国)の国籍が与えられるもの、

2. 血統主義 親と同じ国籍が子供にも与えられるというもの。

さらに2は

父親の国籍と母親の国籍のどちらかを選べる「父母両系血統主義」と、父親の国籍が優先される「父系優先血統主義」に分かれている。

日本は現在「父母両系血統主義」を採用している。

もう一つ気になったこと。 もう一つ気になったこと。

帰化は「帰化・naturalization(n)」と言うらしい。はて帰化とは自然化すること?

naturalはラテン語のnaturaから。「生まれた状態」「自然のまま」を意味するはず。それが「生まれながらの」「常にあるべき状態」といった意味を持つようになった

ようだ。

植物や動物が周囲の環境に適応し、生育することを意味していたが、転用されて人間が新しい国やその国の文化に順応していくことを表わすようになった。動詞naturalizeが人間が自然な状態になることを意味するからからか。

ああ、ちょっとした勉強になった。次彼女に会ったら、すこし説明できるかもしれない。

すずらん ----増えすぎて困る すずらん ----増えすぎて困る

客間の窓にはすいかずらがからんでるし、前の庭にはライラックが植わっていて、

門を入ったところにはすずらんか咲いていたに違いないと思うの。(すずらん=lilies

of the valley)

『赤毛のアン』第5章 「緑の切妻屋根」の朝 村岡花子訳

すずらんはどっさり。ライラックは5個の花房。すいかずらはまだ。

里山の暮らし 802 2024.5.4

グータラスポット君だって役に立つ グータラスポット君だって役に立つ

居候スポット君がデッキで昼寝中。暖かくなってきたので、冬毛を毟ってあたりにバラまいている。すかさずシジュウカラが見つけて「巣材」として持ち去っていった。グータラのスポット君も何かに役に立つこともあるようだ。

ただいま、庭の3個の巣箱でシジュウカラとヤマガラが巣作り中。抱卵、育雛についてはそのうちにお知らせする予定。

たまに見に行くサイト:

たまに見に行くサイト:

IMB海賊版&武装強盗マップ2024

< https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map >

今年、世界のどこでどんな海賊アタックがあったか。一目瞭然。

ハイジャックされた。こんな印があって、ドキドキする。

ハイジャックされた。こんな印があって、ドキドキする。

里山の暮らし 801 2024.5.1

八百代言の日記 八百代言の日記

なんとなんと!

このWebサイトを始めてから22年も経ってしまっていた。今日の日記が800番になることに気づき、薄緑に変わっていく林を見ながら呆然としている。

そもそも始めたいきさつはこうだ。

「仲人さんの奥様が一人残されてしまった。その息子さんから〈母親が寂しがっているので、時々メールでもしてやってくださいませんか〉」とお願いされたからだ

った。

どうせならと日頃の生活を友人知人に報告を兼ねるWebsite

を作ろうと思い立ち、インターネットサービス事業者と契約して、今の形で始めたのが2002年。

もう22年になる!なんとなんと!驚いてしまう!

それで? 八百代言とは?

三百代言はご存じですね。明治の初期に代言人制度にのっとり弁護活動を行う人のなかに、費用は低くそれだけいい加減な仕事をする人が多かった----これを三百代言と言う。

三百とは三百文を意味し、安いことの象徴。対して八百代言とは「嘘八百」の味が加わっている言葉。

だから「八百代言の日記」とは「低価格でたまに嘘も混じる嘘八百の日記」と言うことになる。 わ!

南側の庭。利休梅、林檎、山躑躅、桜草など満開。 林のなかには天ぷらの材料のタラの芽とシラキの新芽がある。ぐふっ。

自慢の白山桜。 高さは12メートル。手前は山紅葉。若葉が出てきて、庭が狭くなった。

里山の暮らし 800 2024.4.27

林檎の花が咲いた

林檎の花が咲いた

紅色のつぼみ 花びらはをさなごの手のひら。 紅色のつぼみ 花びらはをさなごの手のひら。

右が林檎の木 右が林檎の木

4月24日 『赤毛のアン』の作者 ルーシー・M・モンゴメリの命日 (1874-1942) 4月24日 『赤毛のアン』の作者 ルーシー・M・モンゴメリの命日 (1874-1942)

「神よ、人生にこのような終わりとは。このようなつらさみじめさとは」(1941.7.8 日記)

野心、希望、家族愛、落胆、絶望、怪我、病気、夫の不調、ドイツ軍のフランス侵攻など。

モンゴメリの、人生の最終章に出遭った苦しみに

心を添わせてみる。こういう積み重ねが人生だと達観する部分もあり、人は皆苦難を背に立ち向かうものだとの感慨もある。苦しみさえも人生の醍醐味かもしれない。

作品群の存在に深く感謝し、「何かを成し遂げた----作品を産み出した」これだけで賞賛すべき人生だったと思える。

里山の暮らし 799

2024.4.24

白い花が好きだ 『白い花が好きだ』 新田次郎著

白い花が好きだ 『白い花が好きだ』 新田次郎著

春が長け、庭がやや湿気を帯びた空気に包まれるようになると、白い花が身に添ってくるようになる。

思い出すのは新田次郎のこのエッセイ集だ。

「こぶしの章」「ピッケルの章」「ともしびの賞」「書架の章」などからなり、この後続く作品群を読むきっかけともなった作品。

庭に咲く白い花を集めてみて、融通無碍に周囲に白い波長を飛ばす姿に、やや受け身になる仲春の今日。もうすぐ山桜が咲く。

|

|

| クリスマスローズ |

ケマンソウ |

|

|

| スノーフレーク |

チューリップ |

|

|

| シバザクラ |

リキュウバイ |

|

|

| ラッパ水仙 マウントフッド |

クリサンセマム ノースポール |

|

|

| イカリソウ |

白ヤマブキ |

|

|

| 日本サクラソウ

|

ワイルドストロベリー |

|

|

| 白ヤマザクラ(早生) |

ナデシコ |

|

|

| ニリンソウ |

バイモ (貝母)

・時々の花は咲けども何すれぞ母とふ花の咲き出来ずけむ

丈部真麻呂 『万葉集』巻20-4323 |

|

|

春トラノオ

・はるとらのをま白き花の穂にいでて

おもしろきかな筑波山の道 昭和天皇御製 |

ジンチョウゲ |

『八甲田死の彷徨』『孤高の人』『剣岳---点の記』「アラスカ物語』『強力伝』『アルプスの山アルプスの谷』『チンネの裁き』

『富士山頂』『武田信玄』。

いつか、外出がままならないような日が来たら、若い頃読んだ本を枕元に置こう。

里山の暮らし 798 2024.4.21

目を上げれば磐梯山が

目を上げれば磐梯山が

昼前というのに人影が無く、景色をひとり占め。 今年最高のさくら。 (2024.4.15)

那須連山からの雪解け水が流れ下りている。川音は大きいのに快い。身体を揺さぶられる音だ。

涼やかな響き。晴天、蒼穹。

場所は:

福島県西郷村にある福島県社会福祉事業団の「太陽の里」。地元の人には「親水公園」の名前で親しまれている。

「総合社会福祉施設「太陽の国」は、福島県が西郷村の約90haの広大な敷地に8つの社会福祉施設(特別養護老人ホーム2、障害者支援施設5、救護施設1)と病院等を設置した全国でも有数の総合社会福祉施設です。」(HPより)

緩やかに南向きに傾斜して広がる土地は、地元の人に開放されていて、その中を時折入所者と思われる人が散歩している。目が合えば軽くお辞儀しあう。柳の新芽が春の風にゆっくり揺れている。

親水階段に腰をかけるとなぜか子供みたいに脚をぶらぶらしたくなった。頭の上には満開のさくら、目を山に向けると磐梯山の爆裂火口が見える。お弁当

はいつもに増して美味しい。

ここで「来年もまた来られるか」などと無粋なことは言わないでおこう。ただ、今を身に刻もう。

切り絵作家の藤城清治氏は、4月17日に満100歳におなりになる。 切り絵作家の藤城清治氏は、4月17日に満100歳におなりになる。

那須高原 藤城清治美術館 https://fujishiro-seiji-museum.jp/

『暮らしの手帖』でその世界を知り、こちらに来てから二度、美術館を訪問している。宮沢賢治『銀河鉄道の夜』などの影絵劇作品で知られ、小さい作品はもちろん、お祭りや花火をテーマにした動きのある、独特な味わいの

大きな切り絵は衝撃的でもある。

美術館は林の中に建ち、入口までの道沿いには今だと季節の花----イチリンソウ、ニリンソウ、ショウジョウバカマなどの野草が咲き乱れている。

代表作は「滝桜」。

なお、私が訪れたときは、「ご本人より年長なら入館料を割引きします」ということだったが、今はどうだろうか。

*2024年度の卓上カレンダーの表紙は「アン」よ、皆さん。

背景にはグリーンゲイブルスとリンゴの木、ゴグとマゴクがアンの左右にいて、足元にはスミレが咲いています。

花を飾ったごてごて帽子と壊れそうなバッグも。後ろを蒸気機関車が走っています。なんとまあ。

藤城清治「100歳 美しい地球 生きるよろこび 未来へ」展 藤城清治「100歳 美しい地球 生きるよろこび 未来へ」展

・会期 2024年4月5日(金)〜2024年6月5日(水)

・会場 福岡市博物館(福岡県福岡市早良区百道浜3-1-1) TEL 092-845-5011

ご本人がいらっしゃるかどうか。ぜひお目にかかりたいですね。

里山の暮らし 797

2024.4.17

食べられる野草を探しに

ふらふらと暖かい陽ざしに誘われて 食べられる野草を探しに

ふらふらと暖かい陽ざしに誘われて

|

クレソンが小池に浮いている。那須連山の南側、高原山からの涼やかな水が小さな池に流れ込むんでいる。

流れに寄り添うようにクレソンが群れていた。

長い棒を持ってきて、遠くのクレソンを手繰りこみ、頭をちょんちょんと摘んできた。

まだこの時期はほんの10cmと丈が短く、添え物にしても目立たない大きさ。

あとひと月もすると、20センチほどに成長し、池全面を覆ってしまう。 |

|

芹、クレソン、スイバ、野蒜。

芹はお浸しに。ゴマと良くあう。

スイバは塩漬けにしてほんの少し。

野蒜は湯掻いて酢味噌で、これもほんの少しだけ。

葷酒 山門に入るを許さず

「葷」は韮・葱・大蒜などの香りの強い野菜のこと。

明日はアトムのように元気になるはず。 |

|

あらそい勃発

朝からやけに賑やかだと思ったら、シジュウカラとヤマガラの戦争が始まっていた。

もともとシジュウカラが巣作りをし、巣材を運び込んでいた巣箱なのに、ヤマガラが乗っ取りをはかったのだろう。

家主としては「どっちもがんばれ」と言うしかない。

NHK大河ドラマ「光る君へ」のなかに時々出てきて鳴いているのがヤマガラ。

『源氏物語』にある「雀の子を犬君が逃がしつる」を下敷きにしてあるようだ。 |

とりあえず今朝の庭。晴。ピンクの大きな木は「花こぶし」。

来週は、シャクナゲ、ハナカイドウ、サクラソウ、リンゴの花が咲いてくる。

里山の暮らし 796

2024.4.14

珍しいことに 珍しいことに

|

天狗スミレ ナガハシのスミレ |

スミレの後ろの突き出た部分が、天狗の長い鼻そっくり。これが天狗スミレの名前を持つゆえん。

突き出た部分は「距・きょ」と呼ばれ、スミレはここに蜜を溜め、虫たちを誘っている。しかしなぜこんなに長い距を必要としているのか?受粉媒介者(たとえば虫など)が余計な努力をしないといけないじゃない?

奥へ奥へと虫が動くと、それにつれて受粉の可能性が高まるからか。

この個体は葉の色が薄い。無茎スミレのいずれかと交雑した可能性がありそう。カラスのエンドウの葉+ハルジョオンの葉。

天狗スミレ ナガハシのスミレ 長嘴のスミレ Viola rostrata:スミレ科スミレ属

四つ葉のクローバー 四つ葉のクローバー

見つけた場所は、黒羽城址公園の広場。桜は4分咲き、お弁当はバスケットの中とこれは理想的な春の日。

人に踏まれることの多い広場では、四つ葉のクローバーを見つけやすい。これは定石なので、じっと足元を見ると----あっという間にふたつ見つ

けた!

もともと踏まれることに強いはずだが、刺激によって葉っぱになるはずの成長点が傷ついて四つ葉になったようだ。

普通に見られる三つ葉の変異体だ。 マメ科ジャクソウ属 多年草でいわゆるシロツメグサ。

幸運は皆で分けるもの。近くにいたご婦人に「どうぞ」とひとつ差し上げた。

お互い顔を見合わせてにっこり。

四つ葉のクローバーの小葉は、それぞれ、希望・誠実・愛情・幸運を象徴しているとされていて、これを二人でどう分けるか。半分ずつにする?どれか

二つを選ぶ?

分けるのではなくて増やそう

ね。

4月28日は「四つ葉のクローバーの日」 「よ(4)つ(2)ば(8)」で「四つ葉の日」。

*黒羽城----大関高増によって築かれた城。

豊臣秀吉による小田原征伐の際には、主家に当たる那須資晴は小田原へ参陣しなかったために改易されたものの、大関高増は参戦し所領安堵されている。さらに大関氏は「関ケ原の戦い」においても東軍に見方をしたので、家康から加増を受けて、1万8000石の大名に、それも外様大名として江戸時代を生き延びている。廃藩置県により廃城にな

った。

松尾芭蕉が奥の細道の旅行中で最長の14日間、城下に滞在した記録が残る。三の丸には松尾芭蕉記念館があり、春には枝垂れ桜と辛夷が咲き乱れる。

右上には芭蕉記念館がある 右上には芭蕉記念館がある

里山の暮らし 795

2024.4.10

4月7日 晴れた。これからお花見に出かけます。

4月7日 晴れた。これからお花見に出かけます。

4月6日 いまださくらにまみえず

4月6日 いまださくらにまみえず

嬉しいことに今夜、NHK「プロジェクトX」の新シリーズが始まる。

初回は「「東京スカイツリー」の建設工事の詳細なレポートで、高さ634m(武蔵」のツリーを立てる難しい工事を完遂させた

「プロジェクトの面々」の活躍が描かれる。ひたむきな努力のありさまがが描かれ

、

仕事冥利に尽きる工事の詳細が語られる。

思い起こせば旧プロジェクトXは2000年から5年半に亘って放送された。(中島みゆき「地上の星」---みな地上の星だ)

今も記憶に残るテーマは、

・黒四ダム建設 間組

・富士山頂 男たちは命をかけた〜 富士山レーダー 三菱電機

・青函トンネル 24年の大工事〜 青函トンネル 日本鉄道建設公団

・三原山噴火 3時間のドラマ〜 三原山大噴火 大島町

・衝撃のペルー 男たちは生き抜いた ペルー日本大使館人質事件 (知人が何人も幽閉された)

・衝撃のカミオカンデ 地下1000メートルの闘い ニュートリノ観測技術 東京大学 (分からないけど面白い)

・釧路湿原 カムイの鳥 舞え 釧路湿原の保護 釧路自然保護協会

日本の社会・現代史、経済史に残るプロジェクトにかかわった無名の人々の勇気あるレポート=人生のドラマだった。

ひたむきな人たちに感動してどれだけ勇気を受け取ったことか。プロジェクトの名の通り、力を合わせて一つの目標に向かってがんばり、夢に近づくよう挑戦しつづけるドラマだった。

事業はひと、考えて作る、工夫して行動する----すべてそこには難題に挑戦する美しさがある。挑戦者はいつの時代にもいる。ひたむきに考え行動する人たちのまなざしは常に明るい。

私、やはり「ものづくり人」の女房のようだ。

もはや経済成長が続かない日本の社会において、新プロジェクトXは何を表現するのか。産業論のなかでのプロジェクトではなく、人びとの暮らしの中のプロジェクト、食糧自給問題を掘り下げ、エネルギーをどう調達するのか、高齢化社会をどう支えるのか、ものづくりのその「もの」とは暮らしを良くするプログラムであって欲しいと考える2024年の4月。

別件ですが。

「県庁というのはシンクタンクです。毎日毎日野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかと違って、基本的に皆さま方は頭脳、知性の高い方たち」と言い放った知事さんがいたが、

こういう内容を発言すると物議を醸すことが予想できないのか。思考にバッファが無い。公的な規範と自分の私的な感情や思考との間のずれ----葛藤が無い。直截過ぎる。

それにしても、この知事の退任が、JR東海のリニア新幹線の工事に何らかの影響があるか。興味津々。

人口が減っていくことはすなわちGDPも減少していくこと。計画された13年前から社会構造が大きく変化しているというのに、いつまでも「実物を早く送る」ことにこだわる必要がある

のか。

4月5日 友人のお連れ合い

に

4月5日 友人のお連れ合い

に

スーパーでぱったり会った友人。なんだか元気がない。

「実は夫が〇〇で、治療を始めたばかり。でも手術は受けないと言っているの。」

「運命は受け入れるのみ」----「こうも言うのよ。私もそう思うから、意思を大切にするわ」。

原木シイタケが手に入ったので、春の陽に干している。お連れ合いに食べていただくため。免疫を強くして欲しいから。

左はゼラニュームの挿し穂。これも

一緒に。 左はゼラニュームの挿し穂。これも

一緒に。

* 4月3日に起きた台湾北東部の地震の被害が案じられる。

花蓮で一緒に梅酒用の梅を収穫した地元の人、和平村で伝統芸能を開陳して下さったあの方たち。どうかご無事で。

4月4日

4月4日

近所の友人に水仙の花束(30本のつぼみ)を届けた。

2年前に都会から越してきた若い方で、リモートで仕事をなさっているらしい。

「わぁ、すてき! これって地面に挿すと付きますか?」。

「えぇ、何ということをおっしゃる!」。

一瞬言われたことが理解できなかった。しかし、彼女は本気らしい。まさか!気を取りなおして、

「花瓶に活けると咲きます。でも地面に挿しても根は出ません、球根で殖えるのよ」。

「そうなのですか---」、「バラやアジサイなどの枝を挿すと活着するといつもおっしゃるでしょ?」

「ははは」でおしまい。マチの人の感性はおもしろい。

今日は二十四節気のうちの「清明」。「清浄明潔」の略

ですべてが生き生きとして清らかに見えるさま。 今日は二十四節気のうちの「清明」。「清浄明潔」の略

ですべてが生き生きとして清らかに見えるさま。

〇 極めつき ×極めつけ 〇的を射る ×的を得る 〇 家中で出かける(うちじゅうで出かける)

〇 農作物(のうさくぶつ)

『知らずに使っている実は非常識な日本語』 梅津 正樹‖著 気を付けよう!

里山の暮らし 794

2024.4.7

ひたすらさくらのために

ひたすらさくらのために

南庭の中央に日本芝を張ったのが15年前。去年の夏の暑さや冬の乾燥で疲れ果ててしまったのか、みっともなく剥げてきた。まるで誰かがここでのたくったみたい

だ。

----のたくるのはシカやイノシシと決まっているけど----このところ出没した気配はないな。

なにしろさくらのため。まだ三春の滝ザクラも、市内の公園のさくらもつぼみのこの時期に「芝の張替え」をすることにした。

昨日のうちにホームセンターへ行き、一束(10枚)買ってきたので、今日は張替えをする、する、する。宣言したぞ。

なにしろ芝は生ものそのものなのだから、急がないといけない。

YouTubeで見ると「張替えの準備を済ませてから、芝を買って来なさいね」との親切な教えがあったが、これこそ後の祭り。

朝、8時半。得物を準備して一輪車に乗せ、さて始まり。スコップ、レーキ、などなど。

右の段ボールはゲージ。この大きさの芝を張る。

まずゲージに合わせて。土をスコップで掘り上げる。芝の根っこを掃除して肥料や灰をかき混ぜてやる。

スコップを振るうのは、フライパンを振るうよりも、もっともっと重く大変な仕事だ。4月の太陽に焼かれて周囲は陽炎でも立ちそうな陽気になってくる。

腰が痛い。暑い。虫が寄ってきてイライラ。その虫の名前は「めまとい・目にまとわりつく小さい虫」、その通り!

ちょっと休もう。北西の庭ではラッパ水仙が満開。