|

それは突然だった。

「・・・northern lights・・・」

オーロラの出現を知らせる機長のアナウンスが、エンジン音を縫ってかすかに聞こえ、北欧からの帰国便の中はこのニュースに騒然とした。あいにく機体の右側の座席に座っていた私は、西北に現れたオーロラを、首を伸ばしても見ることはできない。

乗客は次々に席を立ち、左翼に集まり、互いに座席を譲りあいながら見物し始める。もちろん私もそのうちの一人だった。

丸窓から見えるのは漆黒の闇。高度1万メートルの機体から水平方向に目を凝らすと、青緑色のオーロラが幕のように垂れ下がり、天上から誰かが糸で引き上げ揺らしているかのように上下し、広がり始めているのが見えた。

オーロラはまたたく間に変化していく。青緑から翡翠色に、そして勿忘草色に。目まぐるしく色は移り変わり、緞帳になって下りてくる。躍動するオーロラ舞台の始まりだ。光の束は螺旋を描いて踊り、箭は四方に広がり、集約しつつ発光している。

オーロラの語源はローマ神話の「夜明けを呼ぶ女神アウロラ」。

女神のまとう天衣が自在に舞い、無縫の羽衣が踊る。

「お願いですから、皆さん。席に戻ってください。さもないとこの機はバランスを崩してしまいます。」

乗客の動きに耐えかねたのか、機長が再度アナウンスする。

ほんの一瞬だったのか、あるいはもっと長い時をオーロラとともに過ごしたのか、今となっては判然としない。ほっと一息つき、元の座席に座りなおし、たとえようもない美しいものを見たという喜びに耽っていると、記憶の隅からある場面がよみがえってきた。その場面と機内の時間が重なりあう。

ある場面とは。『エミリーはのぼる』第12章 乾草堆の下で 村岡花子訳 新潮社刊

----大きな震える星が一つインディアン峠に低くかかっている。じっとその星を見守っているうちに以前デディが、僕は前世を星でくらしたと話したことを思い出した。この考えが想像力を捉えエミリーはあのはるかなかなたの巨大な太陽のまわりをぐるぐる回る楽しい星での生活を空想しはじめた。そのとき北極光が現れた----

原文は:

A great,

pulsating star hung low in the sky over Indian Head. Emily gazed on it and

recalled Teddy's old fancy of his previous existence in a star. The idea seized

on her imagination and she spun a dream-life, lived in some happy planet

circling round that mighty, far-off sun. Then came the northern lights—

シュルーズベリー高校2年生の学期が始まって間もなくのこと。イルゼとエミリーは地方新聞の購読予約を集めるために遠出をした。時は9月、収穫の時期。夏がこぼれたような一日をアキノキリンソウ、ヤナギラン、シオン

行き暮れた二人は乾燥堆の下で夜を明かすことになった。冷ややかな夜の闇にあってひらめきを得たエミリーは、詩作に没頭する。そこへ北極光が表れた、天啓のごとくに。完全な幸福を味わう瞬間を授かり、オーロラに呼応するエミリーの上に光は降り続ける。

オーロラの美しさは、高い芸術性を象徴していようか。夕雲のかがやきの上に現れるオーロラ。無限の世界が広がり、世界は聖性を帯びる。完全な美は・・・・荒れ狂う雷鳴の中にあると、カタルシスを感じるように、壊れやすさをも内包している。何が起きるか。

---- 夜明けのわずかな時間に世界はいつも若返るのだ (エミリー)

さて、話は鳥の渡りに飛ぶ。

渡り鳥はどうやって生まれた土地に回帰できるのだろう。親鳥と共に渡りをする途中、星を見ることによって定位できると聞く。その能力は生後数か月のうちに天体内の星空を見ることにより獲得される。幼いころにその経験を持たない鳥は、成長してからいくら星空を見ても定位することができない。言い換えれば、 自分の内部に外部の星空と照応しあう星々を持っていないということだ。

自分を導くものが、自分の内部にあるとすると、「外部への旅」と思っていたものは、実は「内界への旅」だったと気づかされる。内部に鏡を持ち、光に照応し進むべき道を照らす・・・オーロラを仰ぐことは、その光をおのれへ逆照射することになろうか。

自分の心の中への旅・・・・・自己内対話をすることか。過去を思い、未来を想う時、時間は融通無碍に絡み合う。それを編むのはおのれの意思。仰ぎ見るひかりの行方は羅針盤として働き、心に湧いてくるものを待とう。変わらぬ情熱を持ち、努力をしてきたエミリー。矜持はある。しかし能力への不確実な思いもあり、不安とのせめぎあいに苦しむこともあるだろう。おのれの能力を分析し、自分を納得させる心の強靭さが求められる。

あきらめないこと、情熱を持ち続けること。生き方が言葉になって現れるという、この恐ろしさに耐えること。文学者としての幸福と不幸は裏腹のもの。

曖昧模糊とした状態から、オーロラを見たことで、ふっと深い谷を飛び越えたエミリー。将来に対する不安や恐れが確信に変わり、その夜は、将来への長い道のりにある一里塚となった。

人間のひとりひとりの物語をつむぐエミリー。

心で見たものが、言葉となって現れたものに等しくなるように。芸術とは表現できないものへの切望だ。

「自分の文学は、人を傷つけるのではなく、癒すためのものでありたい」とエミリー。

なぜこのオーロラ出現の場面が、こののち『王様をおしおきした女』を書く先がけとして置かれたのかを考えてみた。

宇宙科学は、科学と名付けられてはいるが、深い哲学的な意味を持つ人間の思考、志向そのものだと考える。宇宙とは何かを探り続けることは、自分とは何か、人間とはなにか、と探索を続けることではないか。その探索は、無限なものに対応するある時は卑小とも感じる人間に回帰してこよう。

大宇宙=天文学に対して、言葉でつむぐ文学や詩は小宇宙。大と小は優劣無く対応し、互いに影響しあっている。エミリーが作家として道を歩んでいくことを決意した夜にオーロラが出現したのは、必然だったのかもしれない。

またこうも考えた。

「オーロラを見る」という場面が、季節の盛りの夏ではなくて、すでに霜が降り凋落の気配を見せる秋に置かれたのは、エミリーとテディの二人の将来に待っているであろう芸術家同士の魂のせめぎあいや、それに伴ういさかい、互いの能力への評価と反発、

関係性を保つための困難さを象徴する暗喩ではないかと。

モンゴメリの作品のうち、オーロラの出現シーンは片手で数えられるくらいしかない。いずれも作者が意図して挟み込んだのかどうか、うかがい知ることはできないが、今回に見られるように、主人公が何らかの心の大きな動きを見せる場面に出現している。

文学作品と作者を同一視することは、鑑賞のかたよりを生じさせる危険があるものの、作者モンゴメリが夫との難しい関係で背負い続けた苦しみを、同じくエミリーの将来に見るとき、私の胸は痛みにおののく。

しかし、背負った荷物を降ろすと、文学作品が書けるか?

重い荷を背負い生き続けるからこそ、人の心に訴えるものが書けるのではないか。文学的な表現は、人間が生きていく過程にあって行われる精神活動や、孤独を感じる心から生まれてくると考えるから。

・

天づたふ北極光のかがよひは草の辺に在るをとめごに降る

・ かげりなき干し草の上(へ)にひかり降り湧ける思ひはいづみのごとしも

・

指さして夢のかたちを思ふとき空あをあをと風の過ぎゆく (Ka)

☆☆☆

オーロラとは (聞き書き)

太陽から放出された、電気を帯びた粒子(プラズマ)が、地球の磁場に弾かれ、磁力線に沿って極地に運ばれる。その粒子が大気と衝突して光る現象 高度100から500キロで起こる。よく見られる緑色のオーロラは酸素原子からの発光。オーロラが見られるのは磁場と大気のある惑星に限られる。地球に生命がある証し。

追記1

二人はこんな花を野原に見たのだろうか。

アキノキリンソウ goldenrod ヤナギラン willow-herb シオン aster

(モンゴメリはアキノキリンソウが

大好きなようだ。 詩集『夜警』にも

数回出てくる)

追記2

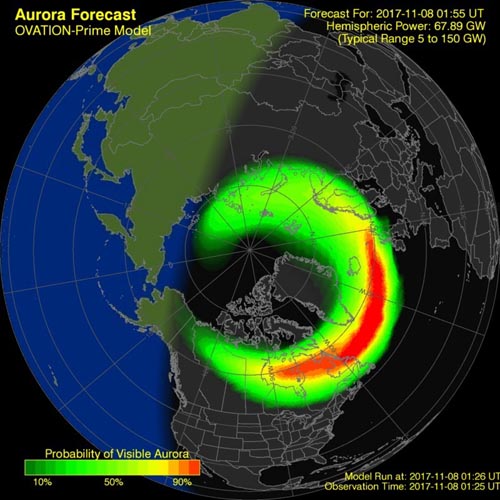

オーロラ出現予測のサイト

<https://www.spaceweatherlive.com/en/auroral-activity/auroral-oval>

2017年11月8日の記録 島の上空にオーロラが出ている。

エミリーがオーロラを見たのは、こんな夜だったのかもしれない。

|